Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

История Ленинградской области

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

История Ленинградской области — события на территории современной Ленинградской области с момента начала расселения там людей и до сегодняшнего дня.

Каменный век

Суммиров вкратце

Перспектива

Древнейшие следы пребывания человека на территории Ленинградской области относятся к эпохе мезолита. На севере Карельского перешейка обнаружены рыболовные артефакты кундской культуры (Антреа-Корпилахти возле города Каменногорск)[1]. Следы мезолитических охотников обнаружены и на востоке области (Лиственка). Они использовали лук и стрелы, а также гарпун и рыболовные сети. Кундская культура мезолитических охотников просуществовала на территории Ленинградской области с IX по V тыс. до н. э. В эту пору Невы ещё не существовало, а значительные части Карельского перешейка были затоплены Литориновым морем. Именно эти люди стали первыми жителями Лапландии. Они не были ни финнами, ни саамами. Они пользовались древними, позже совершенно бесследно исчезнувшими языками[2].

Неолитические стоянки со следами примитивных каменных орудий обнаружены на южном побережье Ладоги[3][4]. Неолит Ленинградской области характеризуется присутствием янтарных украшений и керамики ямочно-гребенчатого типа[5]. Создателями этих артефактов считают предков саамов, следы которых сохранились в древнейшей топонимике края[6]. Нева появилась примерно во II тыс. до н. э.[7]. На западе Ленинградской области обнаружены следы неолита нарвской культуры[8].

Бронзовый век представлен культурой сетчатой керамики[9].

К середине 1-го тысячелетия н. э. здесь уже существовали оседлые финно-угорские племена, занимавшиеся земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. Их прямыми потомками является древнейшее население Ленинградской области — водь (чудь — отсюда Чудское озеро) и вепсы. Вплоть до конца Средневековья на Карельском перешейке обитали саамы, которых постепенно, начиная с варяжского времени, начали ассимилировать карелы[10].

На рубеже VI—VII веков на месте бывшего устья Волхова на возвышенности правого берега появляется и функционирует древо-земляное укрепление финно-угорских племён. Укрепление представляло собой деревянный острог, укреплённый тыном на валу. Культурный слой, соответствующий этому укреплению, c большим количеством рыбьих костей[11], лепной керамикой, костяными орудиями, находками неволинских поясов и очагами типичен для поселений раннего железного века, изученных в районе Ладоги[12].

Remove ads

Приход славян

Суммиров вкратце

Перспектива

В VI веке на территории Ленинградской области появляются новые переселенцы. По берегам рек Луга и Волхов расселяются славяне[13]. Присутствие славян-кривичей на территории Ленинградской области с VI века фиксируется курганным характером погребений (вдоль рек Луга и Оредеж), который сохраняется вплоть до XIV века. Говорить о завязке славянской поселенческой жизни в Нижнем Поволховье можно с VI века и даже более раннего времени. Зачаточное славянское поселение могло возникнуть на земляном городище Старой Ладоги около 700 года или даже ранее[14]. Из-за моря в 750-х годах приплывают скандинавы. Местом их встречи становится Старая Ладога, как колониальное скандинавское поселение, но в 760-х годах (II ярус) жизнь колонии обрывается. Поселение занимают славяне — выходцы из более южных районов Восточной Европы[15]: Днепровского Левобережья или Поднестровья, Подунавья, верховьев Днепра, Западной Двины или Волги (аналогичной пражской, пеньковской или колочинской культурам) и застроено домами срубной конструкции[16]. К первым славянским поселениям на территории Ленинградской области также относятся Любшанская крепость (Волховский район, VIII век) и Городец под Лугой (Лужский район, IX век). Симбиоз вепского, славянского и варяжского населения приводит к формированию русской народности[17]. В западных источниках территория между Чудским и Ладожским озёрами известна, как Гардарики[18]. Отчасти это связано с открытием волжского пути из варяг в греки и хазары.

Центром Юго-Восточного Приладожья в IX — начале X века было, по-видимому, укреплённое Сясьское городище у деревни Городище и бывшей деревни Бесовы Харчевни (Красная Заря) на реке Сясь. Городище на Сясе было уничтожено пожаром до появления гончарной керамики, то есть до второй четверти X века[19]. Близ слияния рек Паша и Сязнига зафиксировано формирование курганной культуры Юго-Восточного Приладожья (курган у деревни Усть-Рыбежно на реке Паше с захоронением воина с мечом и другим богатым вооружением, курганы в между деревнями Сязнига и Вихмесь на реке Паше и по реке Сязниге. Юго-Восточное Приладожье не знает железных гривен с подвесками. Это с очевидностью демонстрирует, что этот регион не был зоной скандинавской колонизации[20]. Скорлупообразные фибулы в женских погребениях было принято считать этнографическим маркером, однако, финно-угорские женщины, носившие юбку, а не сарафан, могли воспринять скандинавскую моду на фибулы. Анне Стальсберг[норв.] считает, что набор древних фибул может служить скандинавским этноопределяющим признаком в славянской, но не в финно-угорской среде. Лишь набор из трёх фибул может рассматриваться в финно угорской среде как скандинавский этноопределяющий признак[21][22][23]. Дротовые шейные гривны, сделанные из дрота — толстого металлического прутка, обычно круглого или треугольного в разрезе, этого типа найдены в Юго-Восточном Приладожье в количестве 15 экземпляров. У деревни Вихмязь на реке Паше найден самый крупный клад (свыше 16 кг) серебряных монет (главным образом германских денариев XI века) в железном котле. В курганах на реке Ояти выявлены такие своеобразные черты, как заворачивание сожжённых (кальцинированных) костей и вещей в бересту, покрывание умершего берестой и посыпание сверху кальцинированными костями, присутствие специфических вещей как западноевропейского происхождения, так и местного производства. Приладожская курганная культура, объединившая прибалтийско-финские и скандинавские элементы[24], по предположению Д. А. Мачинского связана с известными по «Русской Правде» «колбягами»[25][26] и кюльфингами скандинавских источников[27]. Мужские захоронения иногда сопровождались погребениями коней и отсечённых человеческих голов. Сначала было кремирование, в XI веке появляется обряд трупоположения[28][29]. Антропологический тип населения из приладожских курганов был отличен от германского. Население Приладожья, судя по антропологическим данным, относится к славянам и финнам[30].

По мнению археолога В. И. Равдоникаса один из вариантов Волжско-Балтийского пути (из варяг в арабы) проходил по реке Сяси, Воложбе, волока до реки Чагоды, принадлежащей к волжскому бассейну, Чагодоще, Мологе и Волге до города Булгар[31].

Примерно с 850 года (или с начала X века[32]) по 950 год в урочище Плакун функционировало небольшое обособленное кладбище (13 курганов на 1940 год) норманнских пришельцев с нехарактерном для скандинавов бедным погребальным обрядом[33].

На левом берегу реки Волхов у деревни Городище Пчевского с/с на невысоком мысу находилось городище «Городище» — один из летописных «градов» новгородских словен[34], на окраине города Волхов находится городище Новые Дубовики.

Близ деревни Пиллово на оконечности одного из юго-западных отрогов Ижорского плато находится мысовое городище Втырка (Пиллово-2) последней четверти 1-го тысячелетия, имеющее наиболее полные аналогии на эстонских городищах эпохи викингов, в особенности на территории Северной Эстонии (Иру, Пада 2)[35][36].

На пряслице с одного из селищ в урочище Боровское Купалище на Череменецком озере был обнаружен знак (двузубец) Святослава Игоревича[37]. Также там находятся древнерусские могильники Рапти-Наволок II и Рапти-Наволок III XI века, селища Рапти-Наволок VI, Рапти-Наволок VII, Рапти-Наволок VIII[38]. Из раскопанных в 1996 году 13 насыпей могильника Рапти-Наволок II одна принадлежала к культуре псковских длинных курганов[39], для которой более северным местонахождением является лишь могильник КДК на Орлинском озере в Гатчинском районе[40]. В могильнике Рапти-Наволок III к культуре длинных курганов относится половина насыпей[41].

Remove ads

Новгородский период

Суммиров вкратце

Перспектива

По мере продвижения центра Древнерусского государства на юг — в Новгород и Киев, территория современной Ленинградской области превращается в новгородскую периферию, получившую название Водская пятина. В XII веке Новгород приобрёл политическую самостоятельность, и земли по берегам Финского залива, Луги, Невы, Ладоги, Волхова вошли в состав в Новгородской республики. В административном отношении Новгородское государство делилось на «сотни». В 1116 году новгородцы строят на Волхове Староладожскую крепость.

В XIII—XIV веках эти земли стали ареной соперничества новгородцев, ливонцев и шведов. В 1240 году состоялась знаменитая Невская битва, в которой русские войска под командованием князя Александра Ярославича разгромили шведский десант в устье Ижоры. Хроника Эрика повествует, что в 1293 году Кнутссон основал в земле карел Выборг, а в 1295 году шведский отряд захватил карельский Кексгольм, но был разгромлен подоспевшим русским войском. В 1300 году Кнутссон основал Ландскрону (ныне Петербург), а крупный отряд шведов вышел через Неву в Ладогу, но попав в шторм, пристал к карельскому берегу, подвергнув опустошению карельские села. При отходе шведов из Ланскроны, корабли попали в штиль на Финском заливе и отряд Матса Кеттильмундссона разорил прибрежные деревни ижорцев (inger) и вожан (watland).

Для защиты своих рубежей новгородцы создают крепости Копорье (1237), Орешек (1323), Ям (1384), Корелу, Тиверский городок. Известным новгородским наместником этих земель был Патрикей. Шведы строят Выборг (1293) и Ландскрону (1300, в 1301 году взята русскими войсками и полностью разрушена).

По реке Паше собиралась дань в княжескую казну (в отличие от большинства остальных территорий Новгородской земли). В этом качестве река упоминается в княжеских уставах и в берестяной грамоте № 279, найденной в Новгороде на Неревском раскопе и датируемой 1360—1380 годами[42].

Позднее Средневековье

Суммиров вкратце

Перспектива

В январе 1478 года Новгородская республика прекратила своё существование в связи с её захватом Великим князем Московским Иваном ΙΙΙ. После присоединения Новгородского государства к Великому княжеству Московскому большая часть Новгородской земли была разделена на пятины, границы между которыми проходили в основном по рекам. Пятины, в свою очередь, делились на половины. В конце XV — начале XVI в. Новгородская земля описывается московскими писцами, отправлявшимися для этого в специальные экспедиции. Итогом этих экспедиций явились «Писцовые книги», ценный источник информации по истории и географии Северо-Запада в целом и территории нынешней Ленинградской области в частности. Годом основания очень многих населённых пунктов Ленинградской области считается год их упоминания в Писцовых книгах.

В 1582 году на территорию Водской пятины Новгородской земли вторгается шведская армия Делагарди и, заняв Ивангород и Копорье, осаждает Орешек. В результате этого похода заключается Плюсское перемирие, которое закрепляет власть Швеции над западом территории нынешней Ленинградской области. В результате новой войны рати Бориса Годунова смогли восстановить контроль над утраченными землями (Тявзинский мирный договор 1595 года).

В 1609 году московский царь Василий Шуйский передал крепость Корела (совр. г. Приозерск) с уездом шведам в качестве оплаты за военную помощь против польских интервентов (Выборгский трактат), однако шведы, пользуясь Смутой, оккупировали всё русское побережье Финского залива и захватили Новгород. Вскоре Шуйский был свергнут, а новое правительство не признало шведской юрисдикции над берегами Невы. Грянула очередная русско-шведская война, которая закрепила право шведов на запад территории нынешней Ленинградской области (Столбовский мир). Попытка России в 1656—1658 годах вооружённым путём вернуть утраченную территорию не увенчалась успехом. В связи с религиозными притеснениями со стороны шведской администрации, православное население Ингерманландии массово бежало в пределы Русского царства, и на пустеющую территорию шведы переселяли эвремейсов из северо-западной части Карельского перешейка и савакотов из восточной области Великого герцогства Финляндского, области Саво, чем способствовали распространению лютеранства[43].

Remove ads

Новое время

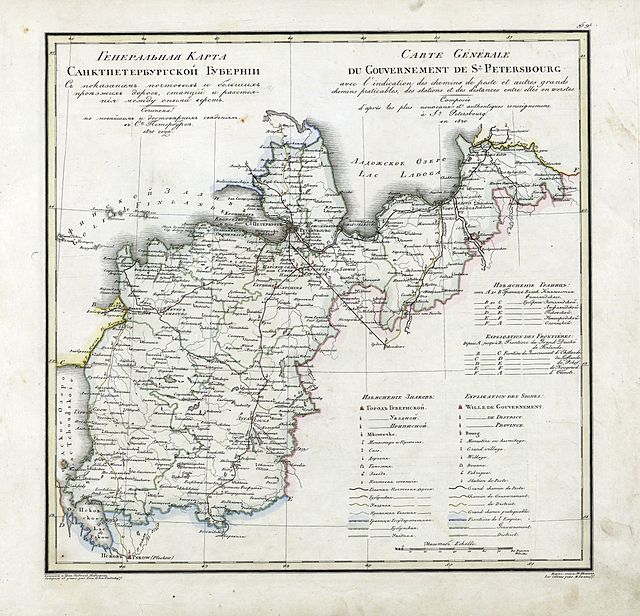

В начале XVIII века в результате Северной войны Ингерманландия вновь была присоединена к России, здесь была построена новая столица страны — Санкт-Петербург. В 1708 году была образована Ингерманландская губерния. В 1710 году она была переименована в Санкт-Петербургскую. В 1718 году в её состав входили Петербургская, Выборгская, Нарвская (включая Дерпт), Великолуцкая, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Углицкая, Пошехонская и Белозерская провинции, часть из которых позднее были выделены в самостоятельные административные единицы Империи или переданы соседним (Выборг, Дерпт). К 1780 году в составе Санкт-Петербургской губернии находятся Санкт-Петербургский, Шлиссельбургский, Софийский, Рождественский, Ораниенбаумский, Ямбургский и Нарвский дистрикты (уезды), дополненные в 1785 Гдовским, Лужским и Новоладожским уездами. По инициативе Павла I Нарва была временно выведена из состава губернии (1797-1802). В 1864 году Сестрорецк, где располагались военные заводы, был передан из Выборгской губернии в Санкт-Петербургскую. После перенесения столицы России в Санкт-Петербург в его окрестностях появляются императорские загородные резиденции: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум. Санкт-Петербург становится основной морской торговой гаванью страны. В столице и окрестностях появляются многочисленные промышленные предприятия, активно строится водная, дорожная и железнодорожная инфраструктура, связывающая северо-западный регион с южными и центральными областями России. С основания Санкт-Петербурга и до начала Первой мировой войны население губернии растёт, в том числе за счёт переселения государственных и безземельных крестьян из внутренних областей Империи и из Прибалтийского края в 16 веке[44][45][46].

Remove ads

Новейшее время

Суммиров вкратце

Перспектива

После Октябрьской революции 1917 года в Петроградской губернии начали создаваться новые органы власти — Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В 1919 году с территории Эстонии на территорию Петроградской губернии вторглась Белая Северо-Западная армия. 17 мая был захвачен Ямбург. К июню белогвардейцы достигли Гатчины и Ропши. Однако Красная Армия перешла в контратаку и отбросила их на исходные позиции. Осенью белогвардейцы повторили поход, ими командовал генерал Юденич, закончившийся контрнаступлением РККА, разгромом и разоружением армии Юденича. Личный состав армии Юденича был интернирован в Эстонии, которая заключила мир с Советской Россией. Тартуский мир предусматривал передачу Эстонии восточного Принаровья, оккупированного эстонской армией на момент его подписания[47]. В 1919—1920 РККА также вела боевые действия против самопровозглашённой Республики Кирьясало (Республика Северная Ингрия) на Карельском перешейке, в приграничной с Финляндией полосе, в результате которых губернская граница осталась неизменной[48].

В 1926 году на северо-западе РСФСР была образована Северо-Западная область. Административно-территориальное устройство Северо-Западной области было утверждено решением Северо-Западного ЭКОСО от 7 мая 1926 года. В состав области входили 5 губерний: Мурманская, Новгородская, Псковская, Ленинградская и Череповецкая.

В 1927—1929 годах в СССР проходила административная реформа (были упразднены губернии), в то время по постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 года Северо-Западная область была переименована в Ленинградскую область, был утверждён состав территории постановлениями Президиума ВЦИК «О границах и составе округов Северо-Западного края» от 18 июля 1927 года и «О границах и составе округов Ленинградской области» от 1 августа 1927 года. Площадь территории области составила 360,4 тыс. км², впоследствии она значительно уменьшилась[49][50].

В результате Советско-финской войны в состав Ленинградской области вошла территория Карельского перешейка. Оставшееся на советской части перешейка финское население было отселено из приграничных районов, а часть топонимов и гидронимов была заменена на русские.

В годы Великой Отечественной войны большая часть территории Ленинградской области была оккупирована и значительно пострадала. В своей зоне оккупации германские власти с ноября 1943 собирали в лагеря и депортировали в Эстонию и Финляндию оставшееся финское население. Во время блокады Ленинграда через территорию области проходила «Дорога жизни» — единственная магистраль, связывавшая осаждённый город со страной. Большой вклад в победу над врагом внесло партизанское движение: к началу 1944 года на территории области действовали 13 партизанских бригад, в которых состояли 35 тыс. бойцов. На территории области развернулось самое длительное и наиболее кровопролитное в истории Второй мировой войны сражение, связанное с блокадой Ленинграда и его деблокадой. По согласованию с администрацией Ленинградской области и Народным союзом Германии было решено в деревнях Лезье-Сологубовка (район Синявинских высот) превратить кладбище немецких солдат в самое большое в мире военное кладбище. Сейчас на нём захоронено около 22 000 человек.

На основании Указа от 24 ноября 1944 года «О включении в состав Ленинградской области населенных пунктов, расположенных на восточном берегу реки Нарва» из состава ЭССР в состав Ленинградской области РСФСР были переданы территории по восточному берегу реки Нарва. В передаваемую область была включена восточная часть Нарвы, Ивангород[51]. В январе 1945 года население области насчитывало 483 тыс. человек, хотя до войны на этой территории проживали 1258 тыс. человек.

В послевоенный период хозяйство области было восстановлено, появились новые города и посёлки. В 1949 году статус города был присвоен Сланцам, в 1950 — Бокситогорску, в 1953 — Кировску, в 1954 — Пикалёву и Ивангороду, в 1956 — Подпорожью, в 1963 — Тосно и Всеволожску.

В 1973 году введена в эксплуатацию Ленинградская атомная электростанция в Сосновом Бору, который в этом же году получил статус города.

В 1981 году через несколько секунд после взлёта с аэродрома Пушкин разбился авиалайнер Ту-104А, погибли все находившиеся на его борту 50 человек — почти всё командование тихоокеанским флотом.

В 1986 году Ленинградская область пострадала от радиоактивного заражения после аварии на Чернобыльской АЭС. Общая площадь загрязнённых радионуклидами почв в Ленинградской области составила 5711 км²[52]. Ряд населённых пунктов Волосовского, Кингисеппского и Лужского районов был отнесён к зонам проживания с льготным социально-экономическим статусом[53].

С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году Ленинградская область стала субъектом федерации. В 1994 году принят Устав Ленинградской области.

В 2015 году в число населённых пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на территории области были включены 22 населённых пункта Кингисеппского района и 7 населённых пунктов Волосовского района[54].

Remove ads

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads