Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Карабах

регион в Восточном Закавказье Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Караба́х (азерб. Qarabağ) — историко-географический регион, расположенный на территории современного Азербайджана и состоящий из Равнинного и Нагорного Карабаха.

В XVI — середине XVIII веков — бегларбекство (провинция) Сефевидской империи, где низменности и предгорья входили в мусульманские ханства, а нагорные территории в армянские меликства[1]; в середине XVIII — начале XIX веков здесь существовало Карабахское ханство; с 1805 года — в составе Российской империи; в советское время — в составе Азербайджанской ССР. В настоящее время входит в состав Азербайджанской Республики. Часть территории с начала 1990-х годов до сентября 2023 года де-факто контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Remove ads

Этимология

Название Карабах этимологически происходит от тюркского «кара» — чёрный, и персидского «бах» — сад[2][3][4][5][6][7]. Начиная с XIV века, с монгольского периода, этим названием обычно обозначается южная часть Аррана[8].

Для обозначения нагорной части территории армяне также используют название провинции Великой Армении, а позднее и Кавказской Албании — Арца́х (арм. Արցախ; [ɑɾt͡sʰɑ́χ])[9], охватывавшей регион в древности[10][11].

Remove ads

Исторический очерк

Суммиров вкратце

Перспектива

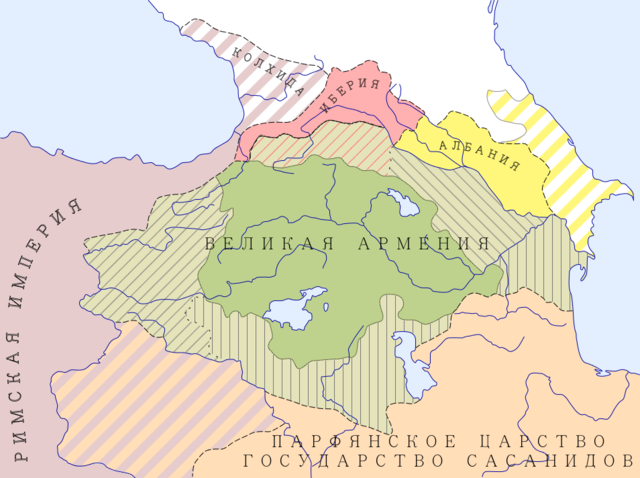

Карабах охватывает территорию, протянувшуюся от Малого Кавказского хребта до равнин у слияния Куры и Аракса. Разделяется на Равнинный Карабах и Нагорный Карабах. Автохтонным населением региона были различные кавказские племена. Историки полагают, что при наивысшем могуществе персов кавказские племена подчинялись ахеменидскому сатрапу Мидии. В начале II века до н. э. регион был завоёван Великой Арменией у Мидии Атропатены и стал составлять две её провинции: Арцах (нагорная часть) и Утик (равнинная часть)[12][13]. С тех пор, на протяжении почти 600 лет, до 390-х годов н. э. территория находилась в границах армянского государства Великая Армения, северо-восточная граница которого, по свидетельству греко-римских и древнеармянских историков и географов, проходила по реке Кура[14]. После падения Великой Армении эти провинции отошли к вассальному от Персии[15] полиэтническому государству Кавказская Албания[12][16][17]. Позже, уже в середине V столетия, его столица была перенесена в Равнинный Карабах в новооснованный город Партав (Барда).

В период долгого нахождения в составе Армении Арцах был арменизованы[18]. Процесс этот начался в античное время и завершился ещё в раннем средневековье — к VIII—IX векам[19][20][21][22][23][24][21][25][26]. Уже в 700 году сообщается о наличии арцахского (карабахского) диалекта армянского языка[27]. Арабский автор X века Истахри сообщает об этническом составе региона Нагорного Карабаха:

… за Берда'а и Шамкуром народ из племени армян…

<…>

Путь из Берда'а в Дабиль идёт по землям армян, и все эти города в царстве Санбата, сына Ашута.[28]

В Равнинном Карабахе, в окрестностях Барды, согласно сообщениям арабского историка X века Истахри, продолжали говорить на албанском языке[29].

В начале IX века под предводительством армянского князя Сахла Смбатяна (Сахл ибн Сунбат ал-Армани[30]), именуемого у Мовсеса Каганкатваци «Саhлем из рода hАйка»[31], на территории Нагорного Карабаха образуется армянское феодальное княжество Хачен. В конце IX века Хачен попадает в вассальную зависимость от Армянского царства Багратидов[32][33]. Хаченское княжество просуществовало до конца XVI века, став одним из последних остатков армянского национального-государственного устройства после потери независимости. С начала XIII века здесь правят армянские княжеские династии Гасан-Джалаляны и Допяны — ответвления потомков Сахля Смбатяна. Как отмечают авторы академического «Истории Востока», в XII—XIII веках армянонаселённый[34][35] Нагорный Карабах становится одним из центров армянской культуры[35].

Начиная с XI века несколькими волнами Восточное Закавказье подверглось нашествию огузов-сельджуков и других тюркских племен. Часть тюркских племен, осевших на равнинных землях между Курой и Араксом (Мильско-Карабахская равнина), впоследствии, смешавшись с местным иранским и кавказским населением, составили основу будущего азербайджанского этноса[36].

С XIII по XVIII века граница гор и равнин оформила границу между оседлым христианским населением, доминировавшим в горах, и мусульманским кочевым населением, доминировавшим на равнинах, при этом поднимавшимся сезонно в горы по устоявшимся маршрутам[37].

Согласно А. Ямскому, тюрки-кочевники зимовали в Равнинном Карабахе, а летом откочёвывали на пастбища Нагорного Карабаха, где они проводили 4-5 теплых месяцев в году. Свидетельства использования вторгшимися в Восточное Закавказье монголо-татарами нагорной части Карабаха в своих сезонных перекочёвках из муганских степей к озеру Севан оставил армянский историк XIII века Киракос Гандзакеци. Подобный хозяйственный уклад сохранился в регионе вплоть до XX век. По мнению Ямскова таким образом вся высокогорная часть Карабаха на протяжении нескольких веков в тёплые месяцы года находилась в использовании у тюрков-скотоводов[38].

В дальнейшем в Карабахе развились две идентичности на армянской и тюркской основе — карабахских армян и карабахских азербайджанцев[37].

Первым европейцем, побывавшим в Карабахе, становится немец Иоганн Шильтбергер[39]. Он писал около 1420 года:

Я также провёл много времени в Армении. По смерти Тамерлана, попал я к сыну его, владевшему двумя королевствами в Армении. Этот сын, по имени Шах-Рох, имел обыкновение зимовать на большой равнине, именуемой Карабаг и отличающейся хорошими пастбищами. Её орошает река Кур, называемая Тигр, и возле берегов сей реки собирается самый лучший шёлк. Хотя эта равнина лежит в Армении, тем не менее она принадлежит язычникам, которым армянские селения принуждены платить дань. Армяне всегда обходились со мною хорошо, потому что я был немец, а они вообще очень расположены в пользу немцев (нимиц), как они нас называют. Они обучали меня своему языку и передали мне свой «Патер ностер»[40][41]

О Карабахской зимовке Шахруха пишет также армянский историк XV века Фома Мецопеци[42].

В XV веке Нагорный Карабах переходит под сюзеренитет туркоманских государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу[43], а затем в состав Сефевидского государства. Здесь образовывается Карабахское беглербекство. При Сефевидах тюркские племена, которые кочевали в Карабахе, образовали две племенных конфедерации — Игирми-дёрд (двадцать четыре) и Отуз-ики (тридцать два)[44]. В начале сефевидского владычества (рубеж 1500-х и 1510-х) магалы Дизака (современный Джебраильский район) и Варанды (современный Физулинский район) являлись тиюлем (феодальным владением) бегларбека Пири-бека Каджара[44].

Под сюзеренитетом монголов, туркоманских государств и Сефевидского государства продолжило существовать армянское княжество Хачен, впоследствии распавшееся на пять полуавтономных и зависящих от карабахского бегларбека армянских княжеств (Хачен, Дизак, Варанда, Джраберд и Гюлистан), сохранявшихся вплоть до конца XVIII века и управлявшихся собственными князьями — меликами Хамсы. Хамс становится последним очагом армянского национально-государственного устройства[45]. В документе XVIII века о Хамсе/Карабахе говорится как о «едином остатке древния Армении сохранявшем чрез многие веки независимость свою»[46].

Карабаг есть страна лежащая между левого берега Аракса и правого реки Куры, выше Муганского поля, в горах. Главнейшие обитатели её - Армяне, управляемые наследственно 5 своими меликами или природными князьями, по числу сигнагов ила кантонов: 1,Чараперт, 2, Игермадар, 3, Дузах, 4, Варанд, 5, Хачен. Каждый может выставить до 1 т. человек военных. Эти мелики, по учреждению Надыра, непосредственно зависели от шаха, а местное управление имел католикос их (или титулярный патриарх, поставляемый от главного всей Армении патриарха эчмиадзинского), имеющий прилагательный титул авганского, каковым именем древле Армения называлась. Документ, 1740-е гг.[47]

В 1736 году пришедший к власти в Персии Надир-шах, из новой династии Афшаридов, отделяет земли пяти армянских меликств Нагорного Карабаха, кочевых племён Мильско-Карабахской степи, а также Зангезур от Гянджинского (Карабахского) бегларбекства и подчиняет их непосредственно шахской власти[48][49]. В 1747 году в Равнинном Карабахе было образовано Карабахское ханство, которое, впервые за всю историю[1][50], установило власть над преимущественно армянонаселённым[51] Нагорным Карабахом. Изначально оно находилось под персидским, с 1805 года — под русским суверенитетом. Ханство было занято русскими войсками во время русско-персидской войны и принято в российское подданство по трактату 14 мая 1805 года[52]:

В. А. Потто отмечал:

Среди обломков некогда великого армянского царства Карабах, принадлежавший персиянам, один сохранил у себя, как памятники минувшего величия, те родовые уделы армянских меликов*, которые занимали собой всё пространство от Аракса до реки Курак, верстах в 20-ти от Ганджи, нынешнего Елизаветполя. В Арцахе, или в Нижнем Карабахе, эти родовые уделы были: Дизак, Варанда, Хачен, Чароперт** и Гюлистан, собственно и составлявшие Карабахское владение, как о том упоминают старинные русские акты. Горная часть Карабаха, Сюник или Зангезур, заключала в себе только одно значительное меликство – Каштахское, окружённое землями других более мелких армянских владений, а часть, прилегавшая к самому Араксу, по преимуществу была населена татарскими кочевниками. Среди разрушения и общего погрома армянского царства владетели этих уделов, мелики, одни сумели сохранить за собой старинные наследственные права и даже удержать в стране почти до самого начала XIX века тот политической строй, который сложился здесь со времён персидских царей Сефевидов. Как вассалы Персии, они утверждались в своих наследственных правах персидскими шахами и платили им дань, но зато сохранили политическую самостоятельность во внутреннем управлении своими землями, имели свой суд и расправу, свои укреплённые замки и даже собственные дружины, которые охраняли край от лезгин и турок[54].

После ликвидации ханство было преобразовано в Карабахскую провинцию с военным управлением (с 1846 года в составе Шемахинской (затем Бакинской) губернии, с 1868 года — Елизаветпольской губернии), которая делилась на уезды: Шушинский, Джебраильский, Джеванширский и Зангезурский (ныне на территории Армении; Зангезур географически к Карабаху не относится). В 1828 году в Карабах было переселено 700 армянских семей, в основном в Равнинный Карабах — на развалины Барды; при этом 300 семей вернулось обратно, а значительная часть оставшихся погибла от эпидемии чумы[55].

В XVIII—XIX веках Карабах был знаменит особой породой скаковых лошадей, носившей название «карабахской».

В 1918 году Карабах вошёл в состав новообразованной Азербайджанской Демократической Республики[56], но ожесточённые столкновения между азербайджанцами и армянами в его нагорной части продолжались вплоть до 1920 года, когда регион был занят Красной Армией. Решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года Карабах был оставлен в составе Азербайджана, а его нагорной, преимущественно армянонаселённой части, была предоставлена широкая областная автономия[57][58][59][60] — см. НКАО.

Карабахский конфликт

Со второй половины 1987 года в НКАО и Армении активизировалось движение за передачу Нагорного Карабаха из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР[61][62]. В сентябре-октябре 1987 года в армянском селе Чардахлы Шамхорского района возникает конфликт между первым секретарём Шамхорского райкома Компартии Азербайджана М. Асадовым и местными жителями[63][64][65]. В ноябре 1987 года в результате межэтнических столкновений азербайджанцы, компактно проживавшие в Кафанском и Мегрийском районах Армянской ССР, выезжают в Азербайджан. В своей книге Томас де Ваал приводит свидетельства армянки Светланы Пашаевой и азербайджанца Арифа Юнусова об азербайджанских беженцах из Армении, прибывших в Баку в ноябре 1987 года и январе 1988 года. Пашаева рассказывает, что видела два товарных вагонах, в которых прибыли беженцы, в том числе старики и дети[64][66]. 20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО принимает обращение с просьбой присоединить НКАО к Армянской ССР. 22 февраля происходит столкновение между армянами и азербайджанцами у Аскерана, приведшее к смерти двух человек. 26 февраля в Ереване проходит многочисленный митинг (почти полмиллиона человек) с требованием присоединить НКАО к Армении. 27 февраля советскими властями по центральному телевидению объявлено, что погибшие у Аскерана были азербайджанцами (при этом один был застрелен милиционером-азербайджанцем). С 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаит вспыхнул армянский погром, сопровождавшийся массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества, в результате которого пострадала значительная часть местного армянского населения, погибли по официальным данным властей 26 армян и 6 азербайджанцев. На протяжении 1988 года в Нагорном Карабахе происходили межэтнические столкновения между местным азербайджанским и армянским населением, приведшие к изгнанию мирных жителей из мест постоянного проживания.

Сложившееся угрожающее положение вынудило советское правительство объявить на территории области чрезвычайное положение. Для поддержания порядка были переброшены части дивизии Дзержинского, воздушно-десантных войск, милиции. В населённых пунктах НКАО был введён комендантский час.

Первая карабахская война

В 1991 году на территории НКАО и некоторых прилегающих к ней армянонаселённых областей была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР). В ходе Первой карабахской войны 1991−1994 годов между Азербайджаном и НКР азербайджанцы установили контроль над территорией бывшего, ранее в основном заселённого армянами, Шаумяновского района Азербайджанской ССР, армяне — над территорией бывшей НКАО и некоторыми прилегающими к ней, и ранее, в основном, заселёнными азербайджанцами и курдами районами.

Remove ads

Памятники истории и культуры

- Верхняя мечеть Гевхар-аги, XVIII век

- Мавзолей Мелик Аждар,

XIV век - Крепость Шахбулаг

XVIII век - Шушинская крепость,

XVIII век - Крепость Андаберд,

IX век - Мавзолей Йахйи ибн Мухаммада ал-Хаджа ,

1305-й год - Аскеранская крепость, XVIII век

- Нижняя мечеть Гевхар-аги, XIX век

- Монастырь Гандзасар,

1216—1238 годы - Мавзолей Джаваншира,

XIV век - Монастырь Амарас, IV век

- Останки монастыря Кармираван, XIII век

- Останки монастырского комплекса Акобаванк, XII—XIII века

- Останки монастырского комплекса Хорекаванк, V—XIII века

- Останки монастыря Бри Ехци, XIII век

- Руины монастыря Кошик пустынь, XII век

- Останки монастыря Хатраванк, XII век

- Церковь Святого Иоанна, XVII век

- Монастырь Цицернаванк, IV—VI века

- Руины монастыря Охты Дрни, V—VI века

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads