Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

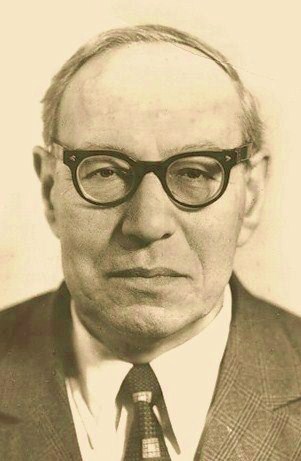

Флоренский, Кирилл Павлович

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Кири́лл Па́влович Флоре́нский (27 декабря 1915, Сергиев Посад — 9 апреля 1982, Москва) — советский геохимик и планетолог, второй сын философа Павла Флоренского, дядя геохимика и петрографа Павла Флоренского-младшего. Кандидат геолого-минералогических наук (1958). Член Международного астрономического союза (МАС), вице-президент комиссии 17 «Луна» МАС (1973—1979)[1]

Remove ads

Биография

Суммиров вкратце

Перспектива

Учился в Московском геологоразведочном институте, в который поступил в 1932 году. После окончания работал в Биогеохимической лаборатории под началом В. И. Вернадского. В 1958 году получил учёную степень кандидата геолого-минералогических наук, защитив диссертацию по геохимии природных газов Восточной Сибири.

Годы войны

Маскировочные краски (1941—1942)

После начала Великой Отечественной войны К. П. Флоренский, работал под руководством академика А. Е. Ферсмана в Оборонной комиссии «Наука — войне» Отделения геолого-географических наук АН СССР. В декабре 1941 года он создал дешёвую маскировочную краску, с помощью которой удалось сделать «невидимыми» обмундирование и военную технику. До этого для окрашивания в защитный зелёный цвет использовались хромовые краски. У немецких лётчиков был очки со спектральным светофильтром на хром, благодаря чему всё, покрашенное хромовой краской, ярко выделялось на местности. К. П. Флоренский предложил в качестве красящего вещества двухвалентное железо, дающее зелёную окраску растениям[2]. Такую краску стали производить на основе минерала глауконита, запасы которого широко распространены. К. П. Флоренский разработал технологию изготовления пигмента применительно к глаукониту из Лопатинского фосфоритового рудника близ города Воскресенска в Подмосковье — крупнейшего в Европе месторождения фосфоритов. Через очки со спектральным фильтром военные объекты, окрашенные такой краской, оказалась неразличимыми на фоне природных объектов[3].

Зимой 1941—1942 годов занимался изучением свойств белых маскировочных красок с помощью изготовленного им портативного фотометра. Работа по глаукониту была представлена А. Е. Ферсманом в Президиум АН СССР в качестве кандидатской диссертации[4], но защитить её К. П. Флоренскому не пришлось, поскольку он оказался на фронте.

Служба в армии (1942—1946)

В сентябре 1942 г. К. П. Флоренский был призван в армию, несмотря на освобождение от военной службы по зрению (сильная близорукость). В составе 54-го гвардейского артиллерийского (впоследствии — Познанского Краснознаменного ордена Кутузова) полка 27-й гвардейской стрелковой (впоследствии — Омско-Новобугской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого) дивизии 8-й гвардейской армии (до 16 апреля 1943 г. — 62-я армия) прошёл от Сталинграда до Берлина через Курскую дугу, Украину, Белоруссию и Польшу. Участвовал в обороне Сталинграда, форсировании Дона, Днепра, Западного Буга, Вислы и Одера, в освобождении Варшавы и взятии Берлина[5].

Отличился и получил награды в боях во время Никопольско-Криворожской наступательной операции (январь 1944 г.), Люблин-Брестской операции (июль 1944 г.) и Варшавско-Познанской наступательной операции (январь 1945 г.)[6].

Закончил войну командиром топографо-вычислительного взвода артиллерийской разведки дивизиона. По окончании войны служил в Группе советских оккупационных войск в Германии в звании гвардии младшего лейтенанта. После демобилизации в апреле 1946 г. вернулся к научной работе.

Тунгусский метеорит

В 1950-е годы заинтересовался проблемой Тунгусского метеорита. Трижды проводил полевые исследования в районе Тунгусской катастрофы (1953[7], 1958 и 1961 гг.)[8]. По результатам исследований выдвинул в 1959 году гипотезу о том, что Тунгусское событие было столкновением Земли с кометой, при котором неустойчивые химические соединения, входящие в голову кометы, соприкоснувшись с атмосферным кислородом, могли среагировать, произведя взрыв. В 1961 году был назначен руководителем Тунгусской метеоритной экспедиции Комитета по метеоритам АН СССР, собравшей важные сведения с места падения. В частности, было установлено, что территория, на которой взрывом повален лес, имеет форму «бабочки». Это помогло точно установить направление полёта взорвавшегося небесного тела[9].

Сравнительная планетология

К. П. Флоренский считается одним из основателей сравнительной планетологии[10]. Заведовал лабораторией сравнительной планетологии в Институте космических исследований АН СССР (1967—1974), переведённой с 1975 года в Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР (ГЕОХИ)[11]. Участвовал в космических исследованиях Луны, Марса и Венеры.

Лаборатория К. П. Флоренского была ответственной за выбор участков для посадки автоматических станций на Луне и планетах, имеющих одновременно и научный интерес для геологических исследований, и безопасный в инженерном отношении рельеф местности, позволяющий выполнить уверенную посадку на поверхность[12]. В частности, были обеспечены полёты станций «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24», доставивших на Землю образцы грунта из трёх различных по геологическому строению районов Луны. С помощью передвижных аппаратов «Луноход-1» и «Луноход-2» были проведены геологические исследования на равнинной местности в Море Дождей и Море Ясности, а также в холмистой местности на окраине лунного материка к югу от кратера Лемонье[13].

«Кирилл Павлович имел всего лишь степень кандидата геолого-минералогических наук, но без его подписи на документах ни один советский космический аппарат не летал к Луне и планетам».

— Академик В. Л. Барсуков, директор ГЕОХИ [14]

С помощью газоанализаторов конструкции К. П. Флоренского, установленных на автоматической станции «Венера-4», впервые были проведены прямые определения химического состава атмосферы Венеры (1967)[15].

Установив на посадочное кольцо станций «Венера-13» и «Венера-14» асбестовую пластину, пропитанную специально подобранным реагентом (геохимический индикатор «Контраст»), К. П. Флоренский с сотрудниками в 1982 г. впервые измерили количество кислорода непосредственно близ раскалённой поверхности Венеры. Это помогло понять в какой окислительно-восстановительной обстановке находятся горные породы Венеры и как это влияет на их эволюцию[16].

По результатам изучения геологического строения поверхности Марса с помощью космических снимков, полученных в 1974 году автоматическими станциями «Марс-4» и «Марс-5» К. П. Флоренский с сотрудниками впервые установили наличие внутри крупных марсианских кратеров отложений материала, напоминающих озёрные[17]. Впоследствии, при проведении более детальной съёмки, это подтвердилось и сейчас такие участки считаются наиболее перспективными для поисков следов жизни на Марсе и исследуются с помощью марсоходов[18].

«К. П. Флоренский — уникальнейшая фигура советской жизни. <...> Он был учеником двух великих русских мыслителей XX века: своего отца П. А. Флоренского — великого религиозного мыслителя — и академика В. И. Вернадского — члена ЦК партии кадетов, великого автора учения о сфере разума на Земле, ноосфере.

Кирилл Павлович не был узким геологом, или геохимиком, или геофизиком; он был воистину философом природы, как сказали бы в старину, естествоиспытателем. Беседы с ним всегда доставляли чувство глубокого наслаждения, своего рода разговора с мудрецом. <...> По своему образу мыслей, видению мира и подходу к научным проблемам Кирилл Павлович был выдающимся естествоиспытателем».

— Профессор А. А. Гурштейн, доктор физ.-мат. наук[19]

Remove ads

Избранные публикации

Монографии

- Флоренский К. П., Базилевский А. Т., Бурба Г. А. и др. Очерки сравнительной планетологии / Отв. ред. Барсуков В. Л. — М.: Наука, 1981. 326 с.

- Базилевский А. Т., Иванов Б. А., Флоренский К. П. и др. Ударные кратеры на Луне и планетах / Отв. ред. Садовский М. А. — М.: Наука, 1983. 200 с.

Главы в коллективных монографиях

- Морфология и типы частиц образца реголита из Моря Изобилия // В кн.: Лунный грунт из Моря Изобилия / Ред. Виноградов А. П. — М.: Наука. — 1974. (Соавт. Иванов А. В., Тарасов Л. С., Стахеев Ю. И., Родэ О. Д.)

- Оптические характеристики реголита из Моря Изобилия, Моря Спокойствия и Океана Бурь // В кн.: Лунный грунт из Моря Изобилия / Ред. Виноградов А. П. — М.: Наука. — 1974. — С. 496—500. (Славт. Антипова-Каратаева И. И., Стахеев Ю. И.)

- Геолого-морфологические исследования лунной поверхности // В кн.: Передвижная лаборатория на Луне — Луноход-1 / Ред. Виноградов А. П. — М.: Наука. — 1978. — С. 102—135. (Соавт. Базилевский А. Т., Зезин Р. Б., Попова З. В. и др.)

- Геология и геоморфология района посадки автоматической станции «Луна-20» // В кн.: Грунт из материкового районa Луны / Ред. Барсуков В. Л. — М.: Наука. — 1979. (Соавт. Полосухин В. П., Базилевский А. Т., Конопихин А. А.)

- Результаты геолого-морфологического анализа панopaм Beнepы // В кн.: Первые панорамы поверхности Венеры Архивная копия от 29 ноября 2020 на Wayback Machine / Ред. Келдыш М. В. — М.: Наука. — 1979. — С. 107—127. (Соавт. Базилевский А. Т., Пронин А. А., Бурба Г. А.)

- Поверхность Марса // В кн.: Поверхность Марса / Ред. Сидоренко А. В. — М.: Наука. — 1980. — С. 107—149. (Соавт. Базилевский А. Т., Бурба Г. А., Бобина Н. Н. и др.)[20].

- Panorama of Venera 9 and 10 landing sites // Chapter 8 in: Venus / Eds. D. M. Hunten et al. Tucson: Univ. Arizona Press, 1983, p. 137—153. (Co-authors A. T. Bazilevskiy, G. A. Burba, O. V. Nikolayeva et al.).

Избранные научные статьи

- Флоренский К. П. Некоторые впечатления о современном состоянии района падения Тунгусского метеорита 1908 г. // Метеоритика. — 1955. — Вып. 12. — С. 62—71.

- Флоренский К. П. и др. Предварительные результаты работ Тунгусской метеоритной экспедиции 1958 г. // Метеоритика. — 1960. — Вып. 19. — С. 103—134.

- Флоренский К. П. Предварительные результаты работ Тунгусской метеоритной комплексной экспедиции 1961 г. // Метеоритика. — 1963. — Вып. 23. — С. 3—29.

- Флоренский К. П. Проблема космической пыли и современное состояние изучения Тунгусского метеорита // Геохимия. — 1963. — № 3. — С. 284—296.

- Флоренский К. П. О начальном этапе дифференциации вещества Земли // Геохимия. — 1965. — № 8. — С. 909—917.

- Виноградов А. П., Сурков Ю. А., Флоренский К. П., Андрейчиков Б. М. Определение химического состава атмосферы Венеры по данным автоматической станции «Венера-4» // Докл. АН СССР. — 1968. — Т. 179. — № 1. — С. 37-40.

- Флоренский К. П., Иванов А. В., Кирова О. А., Заславская Н. И. Фазовый состав мелкодисперсного внеземного вещества из района Тунгусской катастрофы // Геохимия. — 1968. — № 10. — С. 1174—1182.

- Иванов А. В., Флоренский К. П. Мелкодисперсное космическое вещество из нижнепермских солей // Астрон. вестн. — 1969. — Т. 3. — Вып. 1. — С. 45—49.

- Иванов А. В., Флоренский К. П. Интенсивность выпадения мелкодисперсного космического вещества на Землю // Геохимия. — 1970. — № 11. — С. 1365—1372.

- Флоренский К. П., Базилевский А. Т., Гурштейн А. А. и др. Геолого-морфологический анализ района работы «Лунохода-2» // Докл. АН СССР. — 1974. — Т. 214. — № 1. — С. 75-78.

- Флоренский К. П., Иванов А. В., Базилевский А. Т. Роль экзогенных факторов в формировании лунной поверхности // Космохимия Луны и планет. — М.: Наука. — 1975. — С. 439—452.

- Флоренский К. П., Базилевский А. Т., Бурба Г. А. Геолого-морфологический анализ района посадки станции «Луна-24» // Докл. АН СССР. — 1977. — Т. 233. — № 5. — С. 936—939.

- Флоренский К. П., Николаева О. В., Волков В. П. и др. Об окислительно-восстановительных условиях на поверхности Венеры по данным геохимического индикатора «Контраст» на станциях «Венера-13» и «Венера-14» // Космич. исслед. — 1983. — Т. XXI. — Вып. 3. — С. 351—354.

- Флоренский К. П. Где произошло Мамаево побоище? // Природа. — 1984. — № 8 (828). — С. 41-47.

- Florensky C. P., Ronca L. B., Basilevsky A. T. Geomprphic degradations on the surface of Venus: An analysis of Venera 9 and Venera 10 data // Science, 1977, vol. 196, No 4292, p. 869—871.

- Florensky C. P., Ronca L. B., Basilevsky A. T. et al. The surface of Venus as revealed by Soviet Venera 9 and Venera 10 // Geological Society of America Bulletin, 1977, vol. 88, No 11, p.1537—1545[21].

- Florensky K. P., Basilevsky A. T., Bobina N. N. et al. The floor of crater Le Monnier: A study of Lunokhod 2 data // Proc. Lunar Planet. Sci. Conf. 9th, 1978, p. 1449—1458[22].

- Florensky C. P. et al. Venera 13 and Venera 14: Sedimentary rocks on Venus? // Science, 1983, vol. 221, No 4605, p. 57—59.

Авторское свидетельство

- Флоренский К. П., Комаров Б. В., Волков В. П., Николаева О. В., Кудряшова А. Ф., Башкирова А. С., Чайкина Е. А. Авторское свидетельство СССР № 736751 «Цветной индикатор окислительно-восстановительной среды высокотемпературных газов». Приоритет 28 июля 1978. Опубл. в Бюлл. изобретений 23 мая 1986[23][24].

Remove ads

Награды

- Орден Отечественной войны II степени (1945) — за оперативную засечку вражеских целей, обеспечившую их подавление при артиллерийском наступлении и прорыве обороны противника 14 января 1945 г. у местечка Гловачув (Польша)[6] (Варшавско-Познанская наступательная операция)

- Орден Трудового Красного Знамени (1970) — за успешное выполнение специального задания Правительства СССР (участие в создании и запуске автоматической космической станции «Луна-16», доставившей образец лунного грунта)[25]

- Орден Красной Звезды (1944) — за быструю и точную топографическую привязку целей для артиллерии при прорыве обороны у села Мацеюв 18 июля 1944 г. и при форсировании реки Западный Буг 20 июля[6] (Люблин-Брестская операция)

- Орден «Знак Почёта» (1981)

- Медаль «За отвагу» (1944) — за участие в артподготовке при прорыве немецкой обороны у хутора Бузулук 31 января 1944 г., когда с передового наблюдательного пункта выполнил целеуказания на 32 огневые точки противника[6] (Никопольско-Криворожская наступательная операция)

- Медаль «За трудовую доблесть»

- Медаль «За оборону Сталинграда» (1942)

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- Медаль «За взятие Берлина»

- Медаль «За освобождение Варшавы»

- Медаль «Ветеран труда»

- 5 юбилейных медалей (к 100-летию Ленина, к 20- и 30-летию Победы, к 50- и 60-летию Вооружённых сил)

Память

Суммиров вкратце

Перспектива

Кратер Флоренский (Florensky) на обратной стороне Луны назван Международным астрономическим союзом в 1985 г. в честь К. П. Флоренского[26][27]. Кратер расположен к западу от Моря Москвы и примыкает к кратеру Вернадский.

1 сентября 1993 года в честь Павла Флоренского и его сына Кирилла назван астероид 3518 Florena, открытый в 1977 году советским астрономом Н. С. Черных[28].

В 1999 г. Международная минералогическая ассоциация зарегистрировала новый минерал флоренскиит (florenskyite), FeTiP — первый природный фосфид литофильного химического элемента. Этот неизвестный ранее на Земле минерал был обнаружен в метеорите Кайдун (Kaidun) учеником К. П. Флоренского доктором геолого-минералогических наук А. В. Ивановым[29][30].

Медаль Ранкорна—Флоренского учреждена Европейским союзом наук о Земле в знак признания научных достижений двух выдающихся европейских планетологов — С. К. Ранкорна (Великобритания) и К. П. Флоренского. Этой медалью награждаются учёные за исключительный вклад в планетологию. Лауреаты медали Ранкорна—Флоренского: Г. Вэнке (H. Wänke, ФРГ, 1999), А. Т. Базилевский (Россия, 2000), У. Хартманн и Г. Нойкум (W. K. Hartmann and G. Neukum, США и ФРГ, 2002), В. Н. Жарков (Россия, 2004), К. Сотэн (C. Sotin, Франция, 2008), Дж. Хэд (J. W. Head, США, 2010), Т. Спон (T. Spohn, ФРГ, 2013), И. Ланжевен (Y. Langevin, Франция, 2018), Т. ван Хоолст (T. van Hoolst, Бельгия, 2019), Т. Гильо (T. Guillot, Франция, 2023), К. Квентин-Натаф (C. Quantin-Nataf, Франция, 2025)[31].

К. П. Флоренский похоронен в 1982 году на Хованском кладбище Москвы (центральная территория, участок 137а)[32].

Remove ads

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads