Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Национальный художественный музей Республики Беларусь

музей в белорусском Минске Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Национальный художественный музей Республики Беларусь (бел. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь) — самая большая в мире коллекция произведений белорусского искусства. На сегодняшний день количество произведений во всех коллекциях и фондах составляет 37 000 единиц из более чем 132 стран и около 12 веков истории человечества. Национальный художественный музей Республики Беларусь является крупнейшим фондовым и экспозиционным хранилищем предметов искусства в стране. Расположен в Минске.

Remove ads

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Основание (1939 год)

Официальная история музея начинается с 24 января 1939 года — в соответствии с Постановлением правительства Совета Народных Комиссаров БССР в Минске была создана Государственная картинная галерея Белорусской Советской Социалистической Республики (ГКГ БССР). Она расположилась в пятнадцати залах здания Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы — бывшего дореволюционного здания Минской женской гимназии по ул. К. Маркса, 29 (в настоящее время на здании установлена мемориальная доска). Кроме отделов живописи, скульптуры и графики, в Галерее специальным постановлением был организован отдел художественной промышленности.

Довоенный период работы Галереи под руководством Николая Прокоповича Михолапа (1886—1979), известного белорусского керамиста, был временем интенсивного формирования художественных коллекций. За короткое время сотрудники успели многое сделать по сбору экспонатов: были вывезены и взяты на учёт из церквей и костелов ценные произведения религиозного искусства, собраны большие фонды живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Благодаря усилиям директора и работе немногочисленных сотрудников накануне войны фонды Галереи насчитывали 2711 произведений, из которых 400 находились в экспозиции пятнадцати залов.

Основу художественной коллекции Галереи составили произведения из отделов изобразительного искусства исторических музеев Минска, Витебска, Могилева и Гомеля. Несколько работ из своих фондов были переданы в дар Третьяковской галереей и Русским музеем, Музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственным Эрмитажем. В коллекцию новой галереи вошли также работы известных русских советских художников.

После воссоединения в сентябре 1939 года западнобелорусских земель с БССР в Картинную галерею поступили произведения из национализированных усадеб и замков Западной Беларуси, в том числе часть коллекции дворца князей Радзивиллов в Несвиже. Таким образом коллекция пополнилась богатым собранием слуцких поясов, французских гобеленов XVIII века, портретной живописи XVI—XIX веков.

В годы оккупации (1941-1944)

На начало 1941 г. предстояла длительная работа по описанию и изучению каждого памятника, созданию каталога музейной коллекции.

Однако богатому собранию картинной галереи в Минске была предначертана недолгая жизнь. В первые дни войны судьба всего собрания сложилась трагически. За короткое время оно бесследно исчезло. Коллекцию готовили к эвакуации, но спасти не смогли — не вывезли. В полном объёме и в полной сохранности художественное собрание в Минске предстало перед завоевателями.

Известно, что накануне широкомасштабных военных действий в Европе нацистское правительство разработало специальную программу по конфискации культурных и художественных ценностей в завоеванных странах. В рамках этой программы создавались различные общества и организации, по заданию которых высокопоставленные специалисты высокого ранга выезжали в разные страны в качестве туристов и исследователей для составления списков наиболее ценных коллекций и предметов, подлежащих конфискации. Учётом ценностей на восточных территориях занималось генеральное посредничество «Восток», оно же выполняло приказы о конфискации.

Первые немецкие части лишь немного похозяйничали в галерее. Затем в Минске появились Г. Поссе и К. Мюльман. Первый из них — директор Дрезденской галереи и лицо, уполномоченное создать личный музей Гитлера в его родном городе Линце. К. Мюльман — особо уполномоченный по учёту культурных и художественны ценностей на восточных территориях. В городе также находились представители общества «Наследие» во главе с Гиммлером. Желающих присвоить минские коллекции было очень много, и между ними возникло соперничество. Лучшие предметы прикладного искусства и полотна, согласно документам, были конфискованы Г. Поссе, ценные коллекции отправлены в рейх и в Кенигсберг. К сентябрю 1941 года собрание художественной галереи было практически утрачено. В это время гауляйтер Вайсрутении (так называлась Белоруссия) В. Кубе жаловался А. Розенбергу, что Минск лишился миллионных ценностей, потому что «ценные полотна, мебель XVIII—XIX веков, вазы, изделия из мрамора, часы и так далее СС отдал на разграбление вермахту». Многое было увезено в неизвестном направлении, что-то осталось в немецких организациях в Минске: учреждениях, офицерских клубах, казино и т. д.

Собрание Государственной картинной галереи прекратило свое существование, и её утрату можно назвать невосполнимой. Судьба значительной части довоенного собрания ГКГ до сих пор неизвестна. Поиски его отягощены отсутствием инвентаря — каталога довоенных экспонатов музея. В «Описи музейных ценностей, вывезенных гитлеровцами в Германию и страны её пособников и уничтоженных в результате грабежей» 1944 года, составленной сотрудниками музея на основании актов передач и нескольких каталогов довоенных выставок, значатся 223 произведения русской живописи, 32 — западноевропейской, мебель из «Синей спальни» Александра II в Зимнем дворце, 30 икон XVI—XVIII веков, 89 произведений скульптуры, 48 слуцких поясов, 480 предметов русского фарфора, 800 — западноевропейского, 30 предметов старинного уречского стекла, 200 покрывал ручной работы белорусских ткачих, сотни произведений белорусских мастеров конца XIX — первой трети XX века.

После войны была возвращена лишь небольшая часть произведений (около 500 экспонатов), которые находились накануне войны на выставках в РСФСР (например, бюст князя П. А. Румянцева-Задунайского работы Ф. Шубина), или найденных советскими солдатами в конце войны в Кенигсберге и других городах Восточной Пруссии (коллекция портретов из Несвижа) и опустошенном Минске («Шахтер с лампочкой» Н. Касаткина, «Осень» И. Левитана, «Утро весны» В. Кудревича были брошены фашистами в недостроенном здании ЦК КПБ). Что-то нацисты просто не могли вывезти из-за большого веса. Так, уцелевшие три большие деревянные скульптуры Александра Грубе и выполненный из мрамора «Меркурий» Ж. дель Неро — свободная копия с работы датского мастера Торвальдсена.

Восстановление (1944)

Второй этап истории музея связан с 33-летней подвижнической деятельностью заслуженного деятеля искусств БССР, директора Галереи с 1944 г. Елены Васильевны Аладовой (1907—1986), сотрудницы довоенной Картинной галереи.

Несмотря на то, что довоенное здание Галереи уцелело, после освобождения Минска учреждение разместили в восьми временных помещениях Дома профсоюзов на площади Свободы, 23. Благодаря энергии и увлеченности немногочисленных первых сотрудников, работавших самоотверженно, музей буквально «восстал из пепла». Во-первых, снова помогли музеи России: Государственный музей им. А. С. Пушкина передал несколько картин западноевропейских мастеров, Государственный Русский музей — три пейзажа А. Куинджи, собрание тиражной русской графики из дублетного фонда, пейзаж А. Боголюбова и парадный портрет императрицы Екатерины II из бывшего собрания Смольного института благородных девиц.

Во-вторых, несмотря на послевоенную разруху, правительство республики выделило немалые средства на закупку произведений для Галереи. По совету искусствоведов И. Грабаря и А. Федорова-Давыдова, известных художников А. и П. Кориных, В. Фаворского, П. Кончаловского, Е. В. Аладовой удалось приобрести произведения русского искусства из частных собраний певицы Лидии Руслановой (43 работы), балерины Екатерины Гельцер, актёра Ивана Москвина, художника-реставратора Ивана Крайтора, многих известных коллекционеров Москвы и Ленинграда. В результате получилось, что коллекция русского искусства (более 5 тыс. экспонатов) по полноте и целостности могла конкурировать со многими российскими музеями.

Помимо пополнения коллекции русского искусства, при Е. В. Аладовой и благодаря её усилиям музей активно приобретал произведения известных белорусских художников — А. Бембеля, З. Азгура, Е. Зайцева, мастеров младшего поколения — М. Данцига, Л. Щемелева, М. Савицкого, И. Басова. В музей из частных коллекций поступили произведения художников XIX — начала XX века — С. Зарянко, Н. Силивановича и др.

В свою очередь сбор движимых памятников древнебелорусского и народного искусства для формирования коллекции белорусского искусства XII—XVIII вв. начался в 1946 г. научными экспедициями. Коллекция музея пополнилась чудом уцелевшими иконами, найденными в бывшем Архиерейском подворье в Минске, где до войны располагался Белорусский государственный музей, в том числе шедеврами белорусской иконописи — «Рождество Богородицы» Петра Евсеевича из Голынца 1649 г., «Параскева» и «Вознесение» XVI века.

В 1945 году была организована научная библиотека по искусству, в которой собраны все каталоги прошлых и настоящих белорусских выставок. Пополнение коллекции было непрерывным и плодотворным. Если в 1946 году количество музейного фонда составляло 317 произведений, то уже в конце 1940-х годов коллекция насчитывала более 1500 музейных предметов. В ноябре 1947 года была открыта постоянная экспозиция, разместившаяся в пяти залах второго этажа Дома профсоюзов. Под хранилища были отведены комнаты на третьем этаже. Площадей, представленных после войны, быстро стало не хватать, Галерея остро нуждалась в расширении пространства.

Расцвет музея (1970)

1970-е — начало 1980-х годов — пик выставочной деятельности музея. Коллекция белорусской современной живописи и графики из фондов Государственного художественного музея путешествует по странам социалистического содружества. Минчане, в свою очередь, знакомятся с мировыми шедеврами на выставках западноевропейского искусства из собрания А. Хаммера (1973), из музеев Польши (1974), сокровищами Дрезденской галереи, произведениями М. К. Рериха (1975), американской живописью из музеев США (1976) и Метрополитен-музея (1978), польским портретом XVI—XVIII веков из польских собраний, выставкой автопортретов в русском и советском искусстве, западноевропейской живописью из Национальной галереи в Праге (1979), лионскими тканями из музеев Франции (1981).

С 1977 по 1997 год, после выхода на пенсию Е. В. Аладовой, во главе музея был художник-график, заслуженный деятель искусств Юрий Карачун (1931—1997). Как председатель Белорусского отделения Международной ассоциации музеев ИКОМ он приложил много усилий для охраны памятников белорусского исторического наследия, планомерной реставрации Мирского замка и приобретения им статуса филиала музея.

Коллекция музея росла: за двадцать лет (1970—1990) она пополнилась почти десятью тысячами экспонатов. Музейным предметам уже тесно в старом здании. Выставочные залы первого этажа пришлось приспособить под хранилища, пожертвовав экспозицией современного белорусского искусства. Из-за нехватки выставочных площадей музей вынужден показывать лишь небольшую часть своей коллекции.

Крупный научный, культурный и образовательный центр Беларуси (1990)

В 1990-х годах музей стал крупным научным и культурно-просветительским центром Беларуси с собственной богатой научной библиотекой и архивом. С 1989 года в музее начали работать реставрационные мастерские с сектором физико-химических исследований.

В 1998 году директором музея стал Владимир Иванович Прокопцов (1953 г. р.) — художник-живописец, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. С его приходом активизировалась работа по всем направлениям музейной деятельности — международные выставочные и издательские проекты, пополнение коллекции, реставрационное дело и т. п. Но самая главная и стратегическая идея директора В. И. Прокопцова, в которую мало кто верил, — создание музейного квартала, целью которого является не только «разгрузить» музей, но и создать современную музейную инфраструктуру с новейшими технологиями, новыми экспозициями и фондохранилищами, сувенирной лавкой и арт-кафе и т. п. путем присоединения к музею и приспособления соседних зданий вокруг главного здания музея.

На современном этапе музеем активно и разносторонне осуществляется выставочная деятельность, в том числе и на международном уровне. Учреждение предоставляет отдельные экспонаты или группы экспонатов для выставочных проектов в зарубежные музеи, а также в своих стенах знакомит белорусских посетителей с коллекциями ведущих музеев мира (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Корея, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Польша, Франция, Япония). Большой интерес у посетителей вызывают проекты, привезенные в Минск из музеев России.

Новые корпуса (2021)

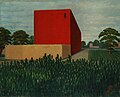

17 декабря 2021 года благодаря вниманию Президента А. Г. Лукашенко после нескольких лет строительно-реставрационных работ музейный комплекс был дополнен ещё двумя приспособленными зданиями — Реставрационным корпусом по ул. Кирова, 25 и Выставочным корпусом на ул. К. Маркса, 24. Последний связан с историческим зданием и пристройкой к музею светлой стеклянной галереей.

Для депозитария построено 8 специализированных музейных фондохранилищ общей площадью 817 м2. В них размещены хранилища временных поступлений (60 м2), прикладного и народного искусства (120 м2), хранилища русской (74 м2) и белорусской живописи (563 м2), что позволяет значительно улучшить существующие условия хранения музейных предметов.

В XXI век Национальный художественный музей Республики Беларусь вступил с перспективой дальнейшего развития и превращения в современный научно-образовательный и методический, реставрационный центр с исследовательским потенциалом и выставочным комплексом.

Remove ads

Архитектура

Суммиров вкратце

Перспектива

Проектирование нового здания было поручено молодому архитектору, фронтовику Михаилу Бакланову.

О первоначальной идее архитектора можно судить по сохранившемуся акварельному эскизу 1949 года. Бакланов разработал проект в традициях русского ампира — характерной тенденции «триумфальной» архитектуры конца 1940-х — начала 1950-х годов. Двухэтажный особняк с рядом полукруглых окон и портиком с легкими колоннадами планировалось разместить на возвышении, на углу улиц Ленина и Кирова, фасадом на Ульяновскую. К нему через ступенчатые террасы зеленых газонов вела широкая лестница. Будущий музей, по замыслу архитектора, должен был иметь торжественный праздничный вид.

Однако строительство музея перенесли на небольшой участок по ул. Ленина с уже сформированной застройкой. От идеи «дворца-храма искусств» пришлось отказаться в пользу более строгого и монументального решения с массивным фасадом, украшенным скульптурными рельефами и аллегориями «Живописи» (авторы — братья Марк и Лейба Роберманы) и «Скульптуры» (авторы — Сергей Адашкевич и Павел Белоус). Фронтон венчает скульптура Андрея Бембеля «Слава». За строгим представительным фасадом открывается торжественная колоннада парадного вестибюля.

Новоселья пришлось ждать восемь лет. Строительство Картинной галереи с десятью просторными залами, расположенными на двух этажах, и вместительной галереей было завершено в 1957 году. Здание М. Бакланова стало одним из первых музейных зданий в истории советской архитектуры.

Remove ads

Коллекции

Суммиров вкратце

Перспектива

Древнебелорусское искусство

Коллекция древнебелорусского искусства (около 120 работ XII — конца XVIII в.) Национального художественного музея Республики Беларусь является самой значимой в государстве. Её активное формирование осуществлялось в послевоенные годы путём научных экспедиций 1946—1978 гг., благодаря которым для потомков сохранились уникальные иконы, образцы резьбы, ткачества и художественного литья.

В экспозиции представлены фрагменты фресок, иконы и резная скульптура, светские портреты, книжная графика и образцы декоративно-прикладного искусства XII—XVIII вв.

Раритетом сбора являются миниатюры рукописного шерешевского Евангелия XVI в. (происходит из церкви г. п. Шерешево Брестской области, которая не сохранилась). Рядом демонстрируются иконы XV—XVI вв., выполненные с соблюдением традиций византийской художественной школы, — «Богоматерь Одигитрия», «Богоматерь Одигитрия Смоленская». В иконах «Спас Вседержитель» и «Параскева Пятница» гармонично сочетаются влияния византийской, русской и западноевропейской художественной традиций, которые повлияли на формирование самобытной белорусской иконописной школы[фр.].

В экспозиции представлен и ряд портретов, переданных Художественной галерее БССР в 1939 году из Несвижского замка Радзивиллов. Согласно инвентарям, фамильная портретная галерея Радзивиллов насчитывала около тысячи полотен. Портреты создавались как неизвестными местными мастерами, так и придворными зарубежными художниками, к кругу которых относятся такие мастера, как Варфоломей Стробель (1591—1650), Андрей Стех (1635—1697) и др.

- Параскева. Середина — вторая половина XVI в.

- Царские ворота, XVI в.

- Портрет Юрия I Радзивилла. Первая половина XVII в.

- Слуцкий пояс, XVIII в.

- Юзеф Хески. Портрет Станислава Августа Понятовского. 1783 г.

Белорусское искусство XIX в.

После разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. нынешняя территория Белоруссии находилась в составе Российской империи. Искусство этого периода в сборе музея представлено художниками, которые учились в Петербурге и Москве и таким образом принесли в белорусское искусство русскую художественную традицию.

В музее находится большая коллекция произведений Ивана Фомича Хруцкого, прославившегося своими яркими декоративными натюрмортами («Цветы и плоды», «Цветы и фрукты», «Плоды и свеча», вторая половина 1830-х). Пейзажи и портреты разных лет представляют в экспозиции творчество уроженца Минской губернии Аполлинария Гиляриевича Горавского, выпускника Петербургской академии искусств и друга Павла Третьякова.

На конец XIX и начало XX в. приходится творчество двух известных пейзажистов, уроженцев Белоруссии — С. Ю. Жуковского и В. К. Бялыницкого-Бирули.

Жемчужиной коллекции является работа белорусско-польского художника Фердинанда Рущица «У костёла» — одна из трёх работ этого художника, находящихся в стране.

- И. Хруцкий. Портрет неизвестной с цветами и фруктами. 1838 г.

- Ф. Рущиц. У костёла. 1899 г.

Белорусское искусство XX — начала XXI в.

Экспозиция белорусского изобразительного и декоративно-прикладного искусства ХХ — начала XXI века была открыта в 2006 году и является наиболее полной за все годы существования музея. Сейчас в экспозиции находится 380 работ 193 художников.

Фонд современного искусства начал создаваться в 1939 году, но коллекция была практически полностью разграблена во время Великой Отечественной войны. Произведения стали приобретаться снова ещё в военное время у художников и частных коллекционеров. В 1947 году из Германии были возвращены некоторые ценности. В конце 1940-х гг. Минску было передано более 200 картин из бывшей Витебской галереи имени Юделя Пэна. С 1944 года началась целенаправленная закупка произведений современных художников Белоруссии. На сегодняшний день фонд белорусского искусства ХХ — начала XXI века насчитывает около 12 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и постоянно пополняется.

Начиная с 1920-х гг. в белорусском изобразительном искусстве наблюдается определённый отход от канонов академизма и живописно-пластических принципов позднего передвижничества в пользу новой образной речи, связанной с традицией авангардизма. Художники не стремятся к детальной моделировке отраженного, отказываются от академических правил рисунка и перспективы, иллюзорности цвета, строят пространственные объёмы локальными цветовыми пятнами, достигают обостренного восприятия мира путём деформации и стилизации формы.

Все произведения, представленные на постоянном музейном экспонировании, являются «знаковыми», наиболее ярко отражая тот или иной период в истории белорусского искусства.

- С. Ю. Жуковский. Угловая гостиная. 1916

- Ю. Пэн. Портрет М. Шагала. Середина 1910-х.

- М. Кунин. Искусство коммуны. 1919

- В. Кудревич. Утро весны. 1924

- Я. Дроздович. Обсерватория на кольце Сатурна. 1931

- М. Савицкий. Партизанская мадонна. 1978

- М. Данциг. Мой город старый-молодой. 1972

- Израиль Басов. Дома и деревья. 1972

Русское искусство XVIII — начала XX в.

Коллекция русского искусства занимает одно из ведущих мест в собрании Национального художественного музея. Охватывает период своего создания с XVIII до начала XX века и включает в коллекцию произведения живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Представленные в пяти экспозиционных залах произведения русской живописи дают возможность проследить основные этапы становления и формирования стилей в русском искусстве от эпохи Просвещения Петра I до эпохи художественных объединений начала XX в. Всего коллекция насчитывает более пяти тысяч произведений, среди которых полотна В. А. Тропинина, Б. М. Кустодиева, В. В. Пукирева, И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. Е. Репина, К. Е. Маковского, И. И. Левитана, К. А. Коровина, М. А. Врубеля, И. И. Машкова.

- Ф. Рокотов. Портрет А. П. Кутайсовой. Начало 1780-х гг.

- И. Айвазовский. Ночь на острове Родос. 1850

- К. Маковский. Болгарские мученицы. 1877 г.

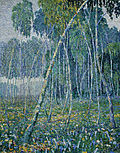

- А. Куинджи. Березовая роща. 1901 г.

- И. Машков. Портрет женщины. 1908 г.

Европейское искусство XVI—XX вв.

Начало собирательской деятельности музея в этом направлении необходимо отнести к концу 1940-х годов. Особенно интенсивно фонд европейского искусства пополнился в 1960—1970-е годы. Произведения, экспонируемые в этом зале, позволяют проследить многовековой путь развития искусства Европы начиная с конца XVI и почти до XX века.

С искусством Италии XVI—XVIII веков знакомят портреты, картины на мифологические и библейские сюжеты.

Искусство Голландии XVI века отмечено общими для европейского искусства чертами. В центре внимания художников по-прежнему остаются человек и его неразрывная связь с окружающим миром. Основными сюжетами остаются религиозные, но в трактовке нидерландских мастеров они наполнены большей повествовательностью и любовью к деталям.

- Франческо Казанова. Пейзаж с быком.

- Джироламо Троппа. Мифологический сюжет. 1710 г.

- Питер Тиз. Венера в кузнице Вулкана. XVII в.

- Ж.-А. Гудон. Вольтер, сидящий в кресле. Отлив после 1839 г.

Представление о своеобразии фламандской живописи XVII века дают живописные полотна Я. Ф. Блумена, Я. Кесселя Старшего, П. Тиза. В картине «Венера в кузнице Вулкана», написанной П. Тизом (1624—1677/1679), известным мастером фламандской школы и одним из лучших учеников Ван Дейка, на сюжет из «Энеиды» Вергилия, персонажи античной легенды наделяются настоящим фламандским характером, где при безудержной художественной фантазии всё приобретает черты убедительной правды, реальности и достоверности мира, который они отражают. Параллельно с крупноформатными картинами развивалась во Фландрии и так называемая «кабинетная живопись» со всеми её любимыми жанрами, включая цветочный натюрморт «Мадонна в цветах» Даниэля Сегерса, типичный для творчества художника, автора многочисленных гирлянд и венков из цветов, которые обрамляют небольшие сцены религиозного содержания, написанные другими художниками.

Гордостью коллекции французского искусства XVII—XIX веков являются произведения Г. Робера, К.-Ж. Верне, А. Гриму, Ф. Жерара, Ж.-Б. Реньё, Ж.-Ф. де Труа и другие.

С живописью Австрии, Англии, Германии, Дании, Бельгии, Польши знакомят произведения В. Петера, Дж. Морланда «Возвращение охотника», 1792, Т. Баркера, Х. Йенсена, Д. Нотера, Ю. Рапацкого и другие.

Кроме живописи в экспозиции можно увидеть также работы крупнейших скульпторов Италии, Франции XVIII—XIX вв. и изделия известных фарфоровых мануфактур Европы XVIII — начала XX в., таких как Королевская саксонская фарфоровая мануфактура в Мейсене, Берлинская Королевская фарфоровая мануфактура и других.

Искусство стран Востока XIV—XX вв.

Национальный художественный музей Республики Беларусь располагает обширным собранием памятников культуры и искусства народов Востока. История этой коллекции начинается с конца 1950-х годов, когда Министерством культуры КНР было передано в музей значительное собрание произведений декоративно-прикладного искусства Китая. В 1960 году существенную помощь в пополнении коллекции оказал Государственный музей искусства народов Востока в Москве. Приобретения у частных коллекционеров впоследствии значительно пополнили и расширили собрание. Сегодня в коллекции представлены традиционные виды искусства стран Передней, Средней, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Дальнего Востока: живопись и скульптура, миниатюра и искусство народной картины, ткачество и художественный металл, керамика и фарфор, расписная и перегородчатая эмаль, резьба по дереву, кости, камню, расписные и резные лаки.

- Белое утикаке. Япония

- Пояс оби. XIV в. Япония

- Нецке. Япония

- Лев Фо

Remove ads

Деятельность

Музей проводит научно-исследовательскую, собирательскую и популяризаторскую работу, устраивает выставки произведений белорусских и зарубежных мастеров, осуществляет научную и творческую связь с зарубежными музеями, организовывает выставочный обмен, проводит лекции, экскурсии, занятия клубов искусствоведов и любителей искусства, помогает создавать картинные галереи, художественные отделы в других городах. Издаёт каталоги, альбомы, открытки.

При музее работают библиотека, лекторий, студия детского искусства и кафе.

Remove ads

Научные отделы

- Отдел древнебелорусского искусства

- Отдел белорусского искусства ХХ-ХХI веков

- Отдел зарубежного искусства

- Отдел научно-просветительской работы и маркетинга

- Научно-фондовый отдел

- Отдел научно-реставрационных мастерских

- Редакционно-издательский отдел

- Выставочный отдел

- Отдел автоматизированных систем управления и технических процессов

- Библиотека и архив[1]

Филиалы

- Музей Дом Ваньковичей (Минск)

- Музей белорусского народного искусства в Раубичах

- Музей В. К. Бялыницкого-Бирули (Могилёв)

- Костёл св. Матвея Апостола в Раубичах, в котором размещается Музей народного искусства

- Музей В. К. Бялыницкого-Бирули в Могилёве

- Дом Ваньковичей

Музей на конвертах, марках, банкнотах

Награды

- Премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» (30 декабря 2015 года) — за реализацию выставочных проектов, направленных на укрепление христианских духовных ценностей в современном обществе[2]

- Специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства 2011 года (5 января 2012 года) — за проведение реставрации десяти произведений сакральной живописи I икон Жировичского Свято-Успенского монастыря, организацию выставки «Открытие святой красоты. Новая жизнь древних икон»[3]

- Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (4 января 2020 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия, значительный вклад в развитие музейного дела[4]

- Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (12 апреля 2004 года) — за заслуги в пропаганде белорусского национального искусства, укрепление межгосударственных связей и значительный вклад в реализацию социальной политики[5].

Remove ads

См. также

Примечания

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads