Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

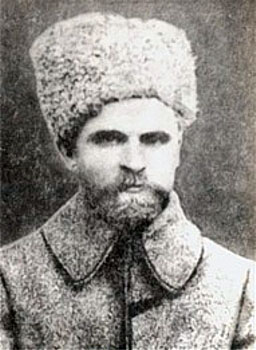

Омельянович-Павленко, Михаил Владимирович

офицер Русской императорской армии, украинский военачальник Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Михаи́л Влади́мирович Омельяно́вич-Павле́нко (укр. Миха́йло Володи́мирович Омеляно́вич-Павле́нко; 8 (20) декабря 1878, Тифлис — 29 мая 1952, Париж) — офицер Русской императорской армии, полковник гвардии (1915), затем — украинский военачальник, генерал-поручик (1920) армии Украинской народной республики.

Remove ads

Биография

Суммиров вкратце

Перспектива

Уроженец Тифлисской губернии, православного вероисповедания.

Родился в семье русского офицера-артиллериста (дворянина, уроженца Екатеринославской губернии, потомка сотника задунайских казаков), служившего с августа 1874 года в Тифлисе, вначале — в составе Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, затем — на Тифлисском окружном артиллерийском складе, один из отделов которого находился в Баку.

Имел младшего брата Ивана (1881—1962) и сестру.

В 1886 году семья Павленко переселилась в Хабаровск, на новое место службы главы семейства, штабс-капитана Владимира Иудовича Павленко (он же — Омельянович-Павленко), 1855 года рождения, продолжавшего до 1911 года службу в чине капитана, затем подполковника, полковника, на Хабаровском артиллерийском складе[1][2][3], и, с производством в чин генерал-майора, уволенного от службы с мундиром и пенсией[4].

В 1911 году братья официально изменили свою фамилию «Павленко» на «Амельяно́вич-Павленко» с целью подчеркнуть свою принадлежность к казацко-дворянском роду Омельяно́вичей—Павленко (по официальной версии — добавили фамилию предка-казака в память о своём казачьем происхождении). После перехода в 1918 году на службу в украинскую армию, фамилия братьев Павленко изменилась на «Омелянович-Павленко».

Русский офицер

В августе 1897 года, окончив в Омске Сибирский кадетский корпус, Михаил Павленко вступил на военную службу юнкером Павловского военного училища (г. Санкт-Петербург). Окончив в августе 1900 года училище по 1-му разряду (с отличием), был произведен из портупей-юнкеров в подпоручики, с зачислением по армейской пехоте и с прикомандированием к Лейб-гвардии Волынскому полку[5] (г. Варшава).

Служил младшим офицером в 8-й роте полка. В 1901 году зачислен в состав полка и в октябре того же года назначен помощником заведывающего полковой учебной командой.

Участник русско-японской войны.

Летом 1904 года подал прошение о переводе в действующую армию и Высочайшим Приказом по Военному Ведомству от 6 октября 1904 года был переведен поручиком в 53-й пехотный Волынский полк, отправлявшийся из Одесского военного округа в Маньчжурию, на театр военных действий. В декабре 1904 года был прикомандирован к 58-му пехотному Прагскому полку 15-й пехотной дивизии 8-го армейского корпуса 2-й Маньчжурской армии, в составе которого с января 1905 года принимал участие в боевых действиях. С 21.01.1905 — начальник пешей «охотничьей» (разведывательной) команды полка. 23.06.1905 был отчислен от должности начальника команды и назначен временно командующим 6-й ротой полка.

Участник сражений под Сандепу и Мукденом, боёв на Сыпингайских позициях; был контужен. За боевые отличия награждён тремя орденами и досрочно, в конце марта 1905 года, произведен в штабс-капитаны[6].

После войны, Высочайшим Приказом по Военному Ведомству от 19 октября 1905 года, был переведен обратно в Варшаву, в Лейб-гвардии Волынский полк поручиком на прежнюю должность.

С 13.09.1906 — начальник полковой учебной команды. Участвовал в создании нескольких Пособий по методике обучения солдат и унтер-офицеров в учебных подразделения пехотных полков.

06.12.1908 произведен в штабс-капитаны гвардии со старшинством с 09.08.1908 (05.03.1910 переведен из 8-й роты в 1-ю, Его Величества, роту).

26.08.1912 произведен в капитаны гвардии со старшинством с 09.08.1912.

В марте 1913 года сдал учебную команду и принял 6-ю роту полка.

30.03.1913 — командирован в Офицерскую стрелковую школу (г. Ораниенбаум), которую успешно окончил 21.09.1913 и возвратился в полк на прежнюю должность.

Участник Первой мировой войны.

C первых дней войны — на фронте, командовал 6-й ротой Лейб-гвардии Волынского полка. Отличился в октябре 1914 года в боях в районе польского города Гура-Кальвария. 1 (14) ноября 1914 года, во время боёв на линии Лодзь—Торунь, у деревни Хелмно, поднял солдат в штыковую атаку, был тяжело ранен в плечо, после чего у него не действовала правая рука (в 1916 году за этот подвиг был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени — высшей военной наградой Российской империи для обер-офицеров). Эвакуирован на лечение — сначала в Варшаву, затем в Петроград[7][8]; с 13.12.1914 отчислен от командования 6-й ротой.

В 1915 году находился на длительном лечении в госпитале в Петрограде. Высочайшим Приказом от 30.07.1915 произведен (на вакансию) из капитанов гвардии в полковники гвардии, со старшинством с 15.06.1915. Назначен начальником штаба 2-го Гвардейского корпуса, окончательно сформированного в ноябре 1915 года. Награждён орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами.

Весной 1916 года на фронте тяжело заболел тифом. После выздоровления, с 27 апреля 1916 года, лечился от последствий тифа и тяжёлого ранения в лазарете №3 Кисловодска[9].

Был признан непригодным по состоянию здоровья к службе на фронте и переведен в гарнизон Петрограда. С сентября 1916 года руководил деятельностью учебных команд запасных гвардейских батальонов Петроградского гарнизона, а в ноябре 1916 года назначен начальником 2-й Одесской школы подготовки прапорщиков пехоты, одним из ротных командиров которой был капитан Муравьёв.

После Февральской революции, несмотря на то, что никогда не жил на Украине и не владел украинским языком, выступил в поддержку украинского национального движения. В марте 1917 участвовал в манифестации в Одессе, проходившей под жёлто-голубым флагом. Стал одним из членов-учредителей Одесской украинской военной общины.

В июле 1917 года назначен временно исполняющим должность командира Лейб-гвардии Гренадерского полка 8-й армии Юго-Западного фронта, отказавшегося участвовать в боевых действиях. Добился возвращения полка на позиции. Пытался выполнить приказание генерала Брусилова об украинизации полка, однако безуспешно — из-за нежелания большинства военнослужащих украинизироваться.

22 августа 1917 года был освобождён от командования полком и зачислен в резерв чинов Одесского военного округа. По инициативе Центральной рады был назначен начальником гарнизона Екатеринослава, где активно занимался украинизацией подведомственных ему войск. Также участвовал в создании вооружённых формировании так называемого «украинского вольного казачества».

После Октябрьской революции 1917 года в Петрограде активная проукраинская позиция Михаила Омельяновича-Павленко способствовала назначению его инспектором украинского Военного секретариата (Военным комиссаром Центральной рады) при штабе Одесского военного округа.

В марте—апреле 1918 года — член демобилизационной комиссии Румынского фронта. Обеспечивал передачу имущества и вооружения воинских частей бывшей Императорской армии частям и учреждениям создаваемой армии Украинской народной республики.

Украинский генерал

С апреля 1918 года — командир 11-й кадрированной пехотной дивизии (штаб в Полтаве) украинской армии гетмана Павла Скоропадского. С 15 июня 1918 года — генерал-хорунжий.

В конце 1918 года, после ликвидации Гетманата, перешёл на сторону Директории УНР, состоял при штабе войск Украинской народной республики (УНР).

С 10 декабря 1918 года — командующий Галицкой армией (вооружёнными силами Западно-Украинской народной республики), реорганизовал войска и тыловые коммуникации, но военных успехов не добился. Был заменён на этом посту генералом Грековым.

С 9 июня 1919 года служил в штабе Действующей армии УНР. Как бывшему полковнику Лейб-гвардии и Георгиевскому кавалеру, ему было поручено вести мирные переговоры с командованием Вооружённых сил Юга России, закончившиеся безрезультатно («белые» не хотели признавать независимости Украинской народной республики, выступая за единую и неделимую Россию).

8 сентября 1919 года был назначен командующим Запорожской группы войск Действующей армии УНР.

5 декабря 1919 года, в условиях наступления Красной армии РСФСР и явного поражения армии УНР, был назначен командующим Действующей армией УНР. Возглавлял армию во время «Первого зимнего похода» — рейда по тылам «красных» и «белых» войск на территории Правобережной Украины. Всего в начале похода под командованием генерала Михаила Омелянович-Павленко было 6400 штыков и сабель, 14 орудий, 144 пулемёта. Его армия прошла с боями 2500 км за 180 дней. 6 мая 1920 года она прорвала фронт в районе Ямполя и присоединилась к 3-й Украинской железной дивизии армии УНР, воевавшей в составе 6-й польской армии против Красной армии во время начавшейся к тому времени советско-польской войны. За успешное руководство войсками в «Зимнем походе» произведен в генерал-поручики и награждён Железным Крестом — боевой памятной наградой УНР.

В 1920 году — участник советско-польской войны на стороне поляков. Был командующим действующей армии УНР (2-го формирования).

Оставался командующим армией УНР и после её интернирования в ноябре 1920 года польскими властями (до 11 июля 1921). С 10 февраля по 11 июля 1921 года, одновременно, Военный министр правительства УНР, находившегося в изгнании, на территории, отошедшей к Польской республике.

В 1921 году вступил в конфликт с Главным Атаманом Петлюрой, что привело к увольнению М. Омелянович-Павленко, с 11.07.1921, от всех занимаемых должностей.

Эмигрант

После Гражданской войны в России жил в эмиграции в Чехословакии, где возглавлял «Союз украинских ветеранских организаций». Имел близкие контакты как с организациями, связанными с правительством УНР в изгнании, так и с более радикальными УВО и ОУН (после раскола на бандеровцев и мельниковцев Михаил Омелянович-Павленко был ближе к последним).

Во время Второй мировой войны стал коллаборационистом. Поддерживал создание дивизии «Галичина», несколько раз приезжал для выступлений перед новобранцами. Немцами был назначен главой (гетманом) украинского вольного казачества (1942)[пол.], занимался формированием частей «Украинской освободительной армии» на германской службе. Немцы, однако, не доверяли украинским деятелям, и включили «казачьи» подразделения в состав охранных батальонов, лишив их тем самым самостоятельности.

С 1945 года Михаил Омелянович-Павленко жил в Германии, с 1950 года — во Франции. В 1945 году Украинский национальный комитет назначил его главой Высшей войсковой рады.

В 1947—1948 годах — Министр военных дел правительства УНР в изгнании, в этот же период был произведен в генерал-полковники армии УНР.

Умер в 1952 году в Париже.

Remove ads

Сочинения

Михаил Владимирович Омелянович-Павленко — автор мемуаров, опубликованных в полном объёме в Киеве, в 2007 году, под названием « (укр.) Спогади командарма (1917—1920)», — «Воспоминания командарма (1917—1920)». Сотрудничал с журналом «Нація в поході» П. Скоропадского.

Награды

Суммиров вкратце

Перспектива

Ордена:

- Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (утв. ВП от 05.11.1906, стр. 18), — за отличия в делах против японцев

- Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» (утв. ВП от 15.07.1907, стр. 7), — за боевые отличия

- Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (утв. ВП от 15.07.1907, стр. 6), — за боевые отличия

- Святого Владимира 4-й степени (ВП от 23.03.1908, стр. 4)

- Святого Станислава 2-й степени (ВП от 06.12.1912, стр. 110)

- Сербский орден Белого орла 5-й степени (Высочайше разрешено принять и носить 13.09.1913)

- Святой Анны 2-й степени (с 31.01.1914; ВП от 28.05.1914, стр. 6), — за отличное окончание в 1913 году курса Офицерской стрелковой школы

- Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП от 20.05.1916, стр. 30), — за отличия в делах против неприятеля

- Святого Георгия 4-й степени (утв. ВП от 18.07.1916, стр. 20), —

... за то, что при встречном бою у деревни Хелмно, командуя головным отрядом в составе трёх рот и четырёх пулемётов, в течение четырёх с половиной часов — до своего тяжёлого ранения — сдерживал огнём и контратаками упорный натиск целой бригады немцев, чем дал возможности перейти двум нашим полкам с артиллерией по узкой гати и мосту через реку Нер, оттеснить германцев и прочно занять позицию у переправы[10]

Медали:

- «В память русско-японской войны» (1907)

- «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» (1912)

- «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)

Знаки отличия:

- В память 100-летнего юбилея Павловского военного училища (1900)

- В память 25-летнего юбилея шефства Государя Императора Лейб-гвардии в Волынском полку (1905)

- Офицерский нагрудный знак в память 100-летнего юбилея Лейб-гвардии Волынского полка (1906)

- Высочайше утверждённый нагрудный знак за окончание Офицерской стрелковой школы (1913)

Награды Украинской народной республики (УНР):

- Железный Крест (1920), — за Зимний поход и бои

- Крест Симона Петлюры (1936)

Награды Западно-Украинской народной республики (ЗУНР):

- Галицкий Крест[укр.] (1928)

Remove ads

Память

- В последние годы в честь генерала УНР Михаила Омеляновича-Павленко его именем названы улицы во многих городах Украины — в том числе в Киеве[11], Виннице, Днепре, Николаеве, Первомайске, Вознесенске.

- В декабре 2018 года на государственном уровне в Украине отмечалась памятная дата — 140 лет со дня рождения Михаила Омеляновича-Павленко (1878—1952), военного деятеля, генерал-полковника армии УНР[12].

Remove ads

Примечания

Библиография

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads