Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Павсаний (полководец)

спартанский полководец Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Павса́ний, сын Клеомброта (греч. Παυσανίας; родился, по разным версиям, не раньше 514/509 или приблизительно в 510 — умер между 476 и 466 гг. до н. э., Спарта) — древнегреческий политический деятель и полководец, внук царя Спарты Анаксандрида II из династии Агиадов. В 479 году до н. э. стал регентом при малолетнем спартанском царе Плистархе и командующим армией Эллинского союза в войне с персами, одержал решающую победу при Платеях, благодаря которой Греция была спасена от персидского нашествия. В 478 году до н. э. во главе греческого флота взял Византий. Вскоре после этого потерял командование из-за конфликта с союзниками, причиной которого, по данным античных авторов, стало его надменное поведение. Павсания отозвали на родину и отдали под суд, а союзников в итоге возглавили афиняне. После оправдания он снова уехал в Византий и некоторое время правил этим городом как тиран (по мнению большинства исследователей, в 477—476 годах до н. э.).

Находясь в Византии, Павсаний начал, согласно античным источникам, тайные переговоры с персидским царём, чтобы с его помощью захватить власть над Спартой или даже над всей Грецией. Афиняне изгнали его из города. Павсаний обосновался в Колонах[англ.] в Троаде, но вскоре был снова отозван в Спарту, где его заподозрили в преступных связях с илотами. Чтобы избежать ареста, он укрылся в храме, там был замурован и умер от голода. Впоследствии сын Павсания Плистоанакт стал царём Спарты.

У исследователей нет единого мнения относительно античной традиции о Павсании. Долгое время сообщения о предательстве регента принимались на веру, но с 1970-х годов большинство учёных полагает, что источники содержат много преувеличений или даже вымысла: Павсаний мог стать жертвой внутриполитической борьбы и связанной с этим очернительской кампании.

Remove ads

Биография

Суммиров вкратце

Перспектива

Происхождение и ранние годы

Родовое древо Павсания (нажмите [показать], чтобы увидеть)

Павсаний принадлежал к роду Агиадов — одной из двух царских династий Спарты, возводивших свою генеалогию к мифологическому герою Гераклу. Он был внуком царя Анаксандрида II, правившего в 560—520 годах до н. э. Из-за бесплодия супруги Анаксандрид получил от эфоров разрешение взять вторую жену, и та родила ему сына Клеомена; позже первая, приходившаяся мужу племянницей, стала матерью Дориея, Леонида и Клеомброта, отца Павсания. Царская власть перешла к Клеомену как старшему сыну[1], а от него к Леониду. После гибели Леонида в битве с персами при Фермопилах в 480 году до н. э. царём стал его малолетний сын Плистарх, регентом при котором был назначен Клеомброт. Последний тоже вскоре умер, и регентство перешло к Павсанию[2][3].

О жизни Павсания до этого момента практически ничего не известно. Его матерью автор схолиев к «Всадникам» Аристофана называет Алкафою[4][5], а Полиэн — Феано[6]. Фукидид упоминает ещё одного сына Клеомброта, Никомеда[7]. Когда Павсаний появился на свет, неясно, но немецкий антиковед Х. Шефер считает, что к моменту Платейской битвы (479 год до н. э.) ему было не больше 30—35 лет, и это даёт приблизительно 514/509 год до н. э. как самую раннюю дату рождения[4]. Российская исследовательница Л. Печатнова полагает, что при Платеях Павсаний был «ещё сравнительно молодым человеком» (к тому же некоторые учёные считают, что его первый сын появился на свет позже, приблизительно в 471 году до н. э.)[8], антиковед А. Стрелков называет датой рождения приблизительно 510 год до н. э.[9] Как представитель младшей ветви царской династии Павсаний должен был вплоть до своего прихода к власти вести обычную для спартиатов скромную жизнь[10].

При Платеях

Павсаний стал регентом в критический момент войны с персами. Царь Ксеркс после разгрома своего флота при Саламине в 480 году до н. э. вернулся в Азию, но оставил в Элладе сильную армию под командованием Мардония, которая зазимовала в Фессалии[11]. Таким образом, угроза завоевания Эллады сохранялась[12][13]. Весной 479 года до н. э. Мардоний во второй раз занял Афины, и после этого спартанцы согласились двинуть на помощь афинянам свою армию. Традиционно войском в походе командовал царь, но Плистарх был ещё ребёнком, а его соправитель Леотихид II стоял во главе флота[14], так что поход возглавил Павсаний[15]. Он должен был стать и командиром общегреческого войска (Коринфский конгресс накануне войны решил, что сухопутное командование следует поручить представителю Спарты)[16][2].

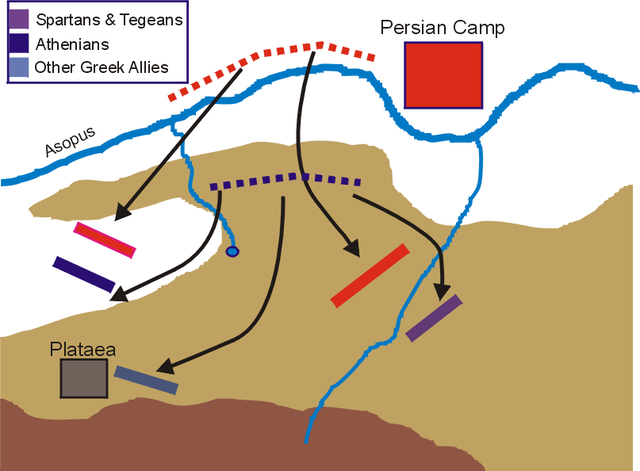

Узнав о выступлении спартанцев, Мардоний сжёг Афины и отошёл в Беотию, более удобную для действий конницы, чем Аттика. Туда же привёл свою армию и Павсаний. Под его началом, согласно Геродоту, находились 38700 гоплитов (из них 5 тысяч — спартиаты) и почти 70 тысяч легковооружённых, в том числе 35 тысяч спартанских илотов[17] (есть предположение, что так много илотов набрали по инициативе Павсания[18]). Исследователи оценивают эти данные по-разному: звучат мнения о 100 тысячах или о 30 тысячах пехотинцев как возможном максимуме[19]. В любом случае под началом Павсания оказалась огромная для Эллады и крайне разношёрстная армия, так что командующий столкнулся с серьёзными трудностями. Ему пришлось преодолевать разногласия между представителями разных полисов и сопротивление отдельных подчинённых: например, лохаг Амомфарет в разгар боевых действий отказался выполнять приказ об отходе[20]. Численность армии Мардония (300 тысяч человек согласно Геродоту) исследователи оценивают в 40-50 тысяч воинов или несколько больше, так что силы могли быть примерно равны[21].

После первой ожесточённой схватки, в котором ни одна из сторон не добилась решающего преимущества, противники какое-то время выжидали. Павсаний не хотел оставлять позиции на горных склонах, удобные для отражения конных атак, и к тому же к нему постоянно приходили подкрепления, а Мардоний стремился дать бой на равнине[22][23]. Жрецы в обоих лагерях предсказывали (вероятно, по приказу командующих) успех в обороне и неудачу при наступлении. Позже персы смогли отрезать противника от источников воды и перерезать коммуникации, по которым подвозилось продовольствие. Тогда Павсаний приказал отступить под покровом темноты, чтобы занять удобную позицию в 10 стадиях, у дороги на Мегару. Отход проходил крайне неорганизованно, разрозненными отрядами, причём существенная часть войска двинулась в другом направлении — к городу Платеи[24]. Мардоний принял этот манёвр за бегство и начал преследование[25].

Основные силы персов последовали за спартанцами и тегейцами во главе с Павсанием, которые ушли из лагеря самыми последними. Павсаний попросил помощи у афинского отряда, но тот в свою очередь был атакован союзными персам фиванцами и помочь не смог[26]. Тем не менее в начавшемся сражении перевес был у спартанцев и тегейцев: они превосходили врага по качеству вооружения и воинской выучке, персидская конница не могла участвовать в схватке в полную силу из-за холмистого характера местности[27], свою мощь продемонстрировала греческая фаланга[28]. Когда Мардоний пал от руки спартанца Аримнеста, персы начали отступать[29]. В это самое время афинянам удалось сломить упорное сопротивление фиванцев[30], а потом совместными усилиями был взят укреплённый лагерь персов. Среди его защитников, стеснённых в узком пространстве, началась паника, и они были практически полностью перебиты[31].

Античные авторы, начиная с Геродота, констатируют, что главную роль в разгроме персов сыграл спартанский воинский контингент, наиболее многочисленный и боеспособный. Павсаний продемонстрировал незаурядный талант полководца[32] — в частности, когда командовал отступлением в сложных условиях, когда выжидал в начале сражения, рассчитывая, что персидская пехота втянется в схватку и не сможет отступить под прикрытие конницы[28][33]. После битвы он получил, по данным Диодора Сицилийского, награду за доблесть[34][35].

Потери греков, согласно Геродоту, составили всего 159 человек (91 спартанец, 16 тегейцев и 52 афинянина)[31]. Впрочем, с этими цифрами не соглашались даже античные историки: Плутарх пишет о 1360 убитых, отмечая, что в схватке участвовали и граждане других полисов[36], Эфор и Диодор Сицилийский[34] говорят о более чем 10 тысячах погибших эллинов. Современные исследователи полагают, что Плутарх пишет только о потерях гоплитов[37].

Продолжение войны

Разгром персов при Платеях вместе с одержанной в тот же день победой при Микале ознаменовал спасение Эллады от угрозы завоевания[38]. После этого объединённое войско греков осадило союзный персам город Фивы[39] и добилось выдачи предводителей проперсидской партии. Павсаний приказал отвезти этих людей, надеявшихся откупиться, в Коринф и там казнить; при этом детей Аттагина, главаря фиванских персофилов, он объявил невиновными, сказав, что они не отвечают за грехи отца[40][35][41].

Во время кампании 478 года до н. э., когда греки перешли в контрнаступление, Павсаний встал во главе объединённого флота, включавшего 30 афинских триер, 20[42] или 50[43] пелопоннесских и корабли других союзников. С учётом традиционно пренебрежительного отношения спартанцев к морской войне это назначение показывает, по мнению антиковеда Х. Шефера, насколько экстраординарные позиции занимал Павсаний благодаря платейской победе не только в Спарте, но и в Элладе в целом[44]. Задачей эскадры было вытеснить врага из двух стратегически важных частей Средиземноморья: сначала греки достигли берегов Кипра и заняли большую часть этого острова, ценной базы персидского флота, а затем взяли город Византий на Боспоре Фракийском[45][46], где захватили ряд знатных пленников (в том числе родственников Ксеркса)[44]. Предположительно в Византии они зазимовали, так что Павсаний стал на время правителем города[8].

Конфликт с союзниками

Во время похода произошёл конфликт между командующим и его подчинёнными из ряда полисов. Античные авторы сообщают, что Павсаний начал вести себя как персидский вельможа: он жил в роскоши, носил персидскую одежду, всегда был окружён телохранителями, которые не подпускали к нему рядовых греков. Со многими союзниками командующий обращался, «словно тиран»[43], крайне грубо и высокомерно[47][48]. По словам Плутарха, с командирами он «разговаривал всегда сурово и сердито, а простых воинов наказывал палками или заставлял стоять целый день с железным якорем на плечах. Никому не разрешалось раньше спартанцев набрать соломы на подстилку, принести сена коням или подойти к источнику и зачерпнуть воды — ослушников слуги гнали прочь плетьми»[49].

Свои высокомерие и честолюбие Павсаний продемонстрировал в истории с золотым треножником и бронзовой колонной, отправленными в святилище Аполлона в Дельфах в качестве благодарственной жертвы из платейской добычи[50]. По приказу командующего на колонне выбили элегическое двустишие: «Эллинов вождь и начальник Павсаний в честь Феба владыки // Памятник этот воздвиг, полчища мидян сломив»[51]. Такая формулировка, приписывавшая Павсанию заслуги целой армии[52], вызвала возмущение, так что спартанские эфоры приказали заменить первоначальную надпись на список всех городов, войска которых участвовали в сражении[53][54].

Схожая по тональности надпись появилась на огромном медном кратере, поставленном на берегу моря недалеко от Византия и ставшем, предположительно, личным даром Павсания. По одной из версий, этот сосуд был установлен в ответ на исчезновение двустишия с треножника[55]. Эпиграмма, текст которой приводит Афиней со ссылкой на Нимфида[56][57], гласила:

Здесь, на эвксинских брегах, эту чашу принёс Посейдону

Царь Павсаний, начальник обширной Эллады

В память своих побед: Геракла он древнего отрасль,

Сын Клеомброта-царя, родина — Лакедемон.— Афиней. Пир мудрецов. XII, 50, 536b.[58]

Существует предположение, что недовольство союзников Павсанием в связи с платейской победой возникло ещё раньше: возможно, спартанцы получили после боя непропорционально большую часть добычи[59]. Эти настроения старались использовать в своих интересах афинские стратеги Кимон и Аристид, которых не устраивала гегемония Спарты в военных вопросах[60]. Вокруг афинян объединилась большая часть союзников, причём активнее остальных против Павсания выступали хиосцы, самосцы и лесбосцы, недавно освободившиеся от ига персов. По данным Фукидида, командующему остались верны только пелопоннесцы, по данным Диодора, против Павсания выступали и они, и ионийцы, и командиры из разных полисов[61][62]. Кимон и Аристид направляли жалобы эфорам о том, что по вине командующего «подвергается бесчестию Спарта и сеется смута во всей Греции»[63]. Дело дошло даже до открытого мятежа: по одним данным, союзники «осадили» Павсания, так что ему пришлось спасаться бегством[63], по другим, самосцы и хиосцы однажды атаковали триеру Павсания и ответили на угрозы предложением «убираться и благодарить судьбу, которая была на его стороне при Платеях, — только память об этой победе мешает грекам рассчитаться с ним по заслугам»[49]. По-видимому, у командующего тогда уже не было сил, чтобы подавить недовольство[64].

Чтобы справиться с кризисом, спартанским властям пришлось сместить Павсания и отозвать его домой, где он предстал перед судом (предположительно в начале 477[64] или ещё в конце 478[65] года до н. э.). По главному обвинению, в «приверженности к персам» («мидизме»), его оправдали. Фукидид пишет об осуждении за «злоупотребления против частных лиц»[66][67], то есть против отдельных офицеров союзных полисов, Корнелий Непот — о штрафе (при том, что исходные обвинения грозили смертью)[64]. Судя по изложению Фукидида, уже тогда могли появиться данные о тайных контактах Павсания с персами, но они в суде не рассматривались[68].

Стратегом эллинов вместо Павсания был назначен спартанец Доркис, но союзники его не признали. В итоге командование перешло к афинянам[69], начавшим создавать свой морской союз, а Спарта легко отказалась от руководящей роли в войне с персами. Одиозное поведение Павсания дало Афинам повод, чтобы потеснить конкурента, и усилило изоляционистскую «партию» в Спарте[70]. В итоге сильнейшее в военном отношении государство Эллады полностью самоустранилось от дальнейшего участия в войне с персами, и общегреческий союз распался (формально он просуществовал ещё некоторое время)[71].

Тирания в Византии

На родине Павсаний пробыл недолго. Вскоре после оправдания (предположительно в конце 477 года до н. э.[72]) на триере из города Гермиона в Арголиде он снова отправился в район Проливов под предлогом участия в войне с персами. На этот раз Павсаний действовал как частное лицо[73][74], но некоторые антиковеды полагают, что он выполнял тайное поручение спартанских властей[75]. Вместо того, чтобы сражаться с врагом, Павсаний осел в Византии и начал править этим городом, не занимая никаких официальных должностей, то есть как тиран. Как именно он захватил власть и удерживал её, остаётся неясным[76]. Исследователи полагают, что Павсаний старался лавировать между греками и персами, но в сохранившихся источниках нет никаких подробностей[77]. Известно только, что афинский флот под командованием Кимона в какой-то момент изгнал тирана из Византия (возможно, используя как предлог слухи о его контактах с врагом), а Спарта не стала его защищать[72][78][79].

Марк Юниан Юстин утверждает, что Павсаний правил Византием семь лет[80], то есть с 477 по 470 год до н. э.[77] либо до 472/471 года до н. э.[75] В историографии появлялись мнения в пользу 478—469 и 478—476 годов до н. э.[81] С. Лурье был уверен, что афиняне просто «не могли оставить этого ключа к хлебу в руках тирана Павсания и его тайных союзников-персов», так что тирания продолжалась недолго. Большинство современных исследователей считает, что Павсаний был изгнан из Византия не позже 476 года до н. э.[72]. При этом есть гипотезы в пользу 477[82] и 471[83][84] года до н. э. как даты изгнания.

Юстин и вслед за ним Павел Орозий пишут, что Византий «был основан Павсанием»[80][85]. Многие антиковеды считают это ошибкой переписчика[86] и предлагают читать «захвачен»[87]. По мнению Т. Рассела, Павсаний действительно мог быть признан ойкистом (основателем) города из-за каких-то строительных работ, но только посмертно, в конце V века до н. э., по предложению Лисандра[88]. Согласно высказанным в разное время предположениям Леманн-Хаупта[77] и И. Сурикова, Павсаний восстановил византийский полис, уничтоженный персами в ходе подавления Ионийского восстания, и за это его могли провозгласить новым основателем при жизни — либо после взятия города в 478 году до н. э., либо во время тиранического правления[89].

После изгнания из Византия Павсаний не стал возвращаться в Спарту. Он обосновался в городе Колоны[англ.] в Троаде, который, по одной из гипотез, был ему подарен персидским царём. Как долго Павсаний там находился, неясно: антиковед Д. Льюис полагает, что это могли быть несколько лет[90], в других версиях фигурируют несколько месяцев, В. Строгецкий в разных своих работах пишет о жизни Павсания в Колонах до 477[91][92] и до 469[75] года до н. э. Когда эфоры потребовали от Павсания вернуться под угрозой объявления войны (это был, по словам антиковеда А. Паршикова, «технический термин для объявления человека вне закона»[93]), тому пришлось подчиниться[94][78][95].

Переговоры с персами

Фукидид, а вслед за ним Диодор Сицилийский и Корнелий Непот пишут, что вскоре после взятия Византия в 478 году до н. э. Павсаний начал тайные переговоры с персами. По данным этих авторов, Павсаний тайно отпустил нескольких родственников Ксеркса, попавших к нему в плен, и направил к царю эретрийца Гонгила[96][97] с письмом, в котором говорилось[73]:

Спартанский предводитель Павсаний, желая оказать тебе услугу, отпускает этих военнопленных; предлагаю тебе, если ты согласен, взять в жёны твою дочь и подчинить тебе Спарту и остальную Элладу. Посоветовавшись с тобой, я, думаю, окажусь в состоянии выполнить этот план. Поэтому, если тебе угодно принять какое-либо из моих предложений, пришли к морю верного человека для ведения дальнейших переговоров.

Ксеркс в ответном письме пообещал поддержку деньгами и войском, посоветовал «действовать смело» и назвал имя посредника в последующих переговорах — сатрапа Артабаза[98], а предложение породниться проигнорировал[99]. По данным Геродота, он заочно обручил с Павсанием свою троюродную сестру, дочь Мегабата[100][101][102], но брак всё же не был заключён[103]. Впрочем, сам Геродот не был уверен в достоверности этой информации[104][105]. Диодор пишет, что Артабаз снабдил Павсания деньгами для подкупа эллинов[43], а Псевдо-Плутарх уточняет со ссылкой на Хрисерма размер выплаты — 500 талантов золотом[106]. Намёк на персидские деньги можно увидеть в словах Фукидида о том, что Павсаний решил вернуться в Спарту по приказу эфоров «в уверенности, что уладит дело подкупом»[94][107].

Некоторые исследователи относят описанный Фукидидом эпизод ко второму пребыванию Павсания в Византии. Ч. Форнара[108] и А. Блэмайр[109] считают, что в первый раз у Павсания было слишком мало времени для обмена письмами с царём, находившимся в тысячах километров; Форнара к тому же уверен, что «в 478 г. Павсанию просто незачем было становиться изменником: ведь его положение главнокомандующего и спартанского регента обеспечивало ему возможность удовлетворять свои самые амбициозные планы»[110]. Э. Рунг заключил из текста первого письма, что Павсаний отправил его, уже не будучи стратегом эллинов (он называет себя только «спартанским предводителем»)[111]. Другие учёные, в числе которых У. Карштедт[нем.], Г. Шефер, Дж. Лейзенби[112], Л. Печатнова, считают эти аргументы недостаточно весомыми[113].

Ещё один дискуссионный вопрос — об аутентичности писем[104][114][105]. Большинство учёных уверено в их подлинности, находя сходства по стилистике с несколькими договорами между Персией и Спартой, персидскими надписями, письмами, которые точно вышли из царской канцелярии. Некоторые антиковеды считают, что переписка была подделана противниками Павсания[115] и что этот политик не рискнул бы хранить у себя доказательства измены[116]. При этом из текста Фукидида следует, что письма были обнаружены уже после гибели регента, то есть в его судьбе они никакой роли не сыграли[117].

Нет единого мнения и о том, чего конкретно мог добиваться Павсаний и что он мог предлагать Ксерксу за содействие. По мнению Блэмайра, регент хотел с помощью персов захватить единоличную власть над Спартой, а царю он обещал владычество над азиатской Грецией и, возможно, некоторыми полисами на Балканах[118] (Э. Рунг так комментирует эту гипотезу: «Совершенно неясно, чем персы могли реально помочь Павсанию»[119]). Г. Берве пишет, что Павсаний «хотел править всей Грецией как вассальный тиран Великого царя»[120]. По мнению М. Дандамаева, регент планировал, покорив с помощью персов всю Элладу, «сломить олигархию» в Спарте и «освободить илотов от порабощения»[45]. По мнению Л. Печатновой, Павсанию нужна была персидская невеста с большим приданым, чтобы с помощью этих денег стать царём и обрести политическую самостоятельность[121].

По альтернативной версии, заявление регента о готовности подчинить Ксерксу всю Элладу могло быть всего лишь дипломатической формулировкой, которая ни к чему не обязывала автора письма[122]. Некоторые историки предполагают, что Павсаний вёл переговоры по тайному указанию спартанских властей[82], стремившихся к сепаратному миру с персами или даже к союзу с ними, чтобы установить совместную гегемонию над Грецией: по мнению Д. Джорджини, Спарта могла претендовать над контроль над европейской частью Эллады и большей частью островов, уступая персам Ионию. Такой политики спартанцы открыто придерживались с 412 года до н. э., но во времена Павсания идея союза с персами была слишком непопулярна[123][124].

Гибель

Рассказ Клавдия Элиана о Павсании и Симониде

«Рассказывают, что однажды Симонид Кеосский и лакедемонянин Павсаний встретились на пиру. Павсаний попросил поэта сказать что-нибудь достойное его мудрости. Симонид, рассмеявшись, произнес: «Помни, что ты человек». Тогда Павсаний пренебрежительно отнесся к этим словам и не придал им значения, ибо был уже пленен всем мидийским, горд близостью к царю, а возможно, и одурманен вином. Но укрываясь в храме Афины Халкиэки, борясь с голодом и готовясь к мучительнейшей для человека кончине, он вспомнил Симонида и трижды воскликнул: «О кеосский гость, твои слова были исполнены мудрости, а я по неразумию не понял этого!»»[125].

Согласно Фукидиду, по возвращении в Спарту Павсаний оказался в тюрьме, но вскоре вышел на свободу, так как изъявил готовность ответить в суде на любые обвинения. Доказательств его вины в чём-либо не было, но «его образ жизни, несхожий с установленными обычаями, и стремление подражать варварам давали множество поводов подозревать, что он не желает как равный подчиняться спартанским обычаям»[51]. Эфоры и геронты начали расследование всей деятельности регента[126] в поисках «отклонений от установленных обычаев». Они вспомнили о надписи на треножнике и пришли к выводу, что уже вскоре после Платей у Павсания были «преступные замыслы»; к тому же они получили доносы от илотов о том, что регент побуждал их к восстанию, обещая свободу и гражданские права[51][127][128]. Фукидид был уверен в правдивости этих доносов[129][130].

По данным того же автора, Павсаний даже перед угрозой суда продолжил переписку с персами. Очередной его гонец, зная, что никто из предыдущих вестников не вернулся в Спарту, вскрыл послание и увидел приписку, «в которой значилось, что вестника следует умертвить». Тогда он отнёс письмо эфорам. Те, чтобы получить максимально веские доказательства, устроили ловушку: приказали гонцу попросить убежища в священном месте, спрятались рядом и подслушали его разговор с Павсанием. Регент, признав, что до этого гонец помогал ему в переговорах с персами, пообещал ему безопасность, если он отвезёт письмо. Теперь вина Павсания была полностью доказана, и эфоры приказали его арестовать. Регента попытались схватить прямо на улице, но он нашёл убежище в храме Афины Меднодомной[131][132].

Поскольку беглеца нельзя было вывести силой, эфоры дождались момента, когда он укрылся от непогоды в храмовой пристройке, и приказали замуровать выход, чтобы голодом заставить его сдаться[133]. Согласно Диодору, мать Павсания положила первый кирпич в дверях[134], и это можно трактовать как вынесенный в частном порядке смертный приговор, который был немедленно исполнен эфорами[135]. В изложении Корнелия Непота мать Павсания принесла камень к порогу «одной из первых»; тот же автор сообщает, что эфоры «разобрали крышу, дабы он [Павсаний] скорее умер под открытым небом»[136]. Когда регент был на пороге смерти от голода и жажды, его вынесли из священного места, и он тут же умер[136][133].

По словам Фукидида, спартанцы хотели бросить тело Павсания в пропасть, как поступали с трупами преступников, но позже похоронили его[133]. Из-за нарушения права убежища на весь спартанский полис легла «Павсаниева скверна»[137]; Фукидид пишет, что разгневанный Аполлон приказал спартанцам перенести могилу регента на место его смерти и «во искупление святотатства посвятить Афине Меднодомной два тела вместо одного». Те, выполняя волю бога, поставили рядом с жертвенником две медные статуи Павсания[133]. Их видел географ Павсаний, живший во II веке н. э.[138]

Исследователи констатируют, что история о гонце, которого должен убить получатель письма, — расхожий сказочный сюжет[139]; К. Ю. Белох охарактеризовал её как «более чем детскую»[140]. А. Паршиков считает, что крайняя недоверчивость эфоров в этом эпизоде выглядит неправдоподобно[141]. Звучат мнения о том, что доказательства переговоров Павсания с персами были сфабрикованы: обвинение в «мидизме» могли счесть более удобным с политической точки зрения, чем предание гласности существовавших на самом деле «революционных планов, связанных с илотами». Именно эти планы, по мнению ряда антиковедов, заставили спартанские власти расправиться с Павсанием самым жестоким образом. «Мидизм» регента мог быть заявлен как оправдание этой жестокости сразу или существенно позже[142]. У Диодора контакты Павсания с илотами не упоминаются вообще, и В. Строгецкий связывает это с тем, что в IV веке до н. э., когда создавались источники Диодора, илотская проблематика стала малоинтересной, а связь с персами греки начали рассматривать как безусловное предательство[129][143].

Дата смерти Павсания точно не установлена. В разных источниках её определяют промежутком между 476 и 467[144] или 466[145] годами до н. э.[146][147]

Заложником ситуации оказался афинянин Фемистокл. После смерти Павсания, согласно Плутарху, были найдены «кое-какие письма и документы», из которых следовало, что Фемистокл знал о тайных планах регента, своего друга, но «никому не донёс об этом деле»[148]. Он был заочно приговорён к смерти и спасся только благодаря бегству[149][150].

Потомки

Сохранившиеся источники ничего не сообщают о спартанской жене Павсания (как и о жёнах подавляющего большинства спартанцев, известных истории). Между тем у регента было трое сыновей: Плистоанакт (старший), Клеомен[нем.] и Аристокл. Плистоанакт после смерти в 458 году до н. э. своего двоюродного дяди Плистарха стал царём, все последующие цари-Агиады — его потомки[151]. Дата рождения Плистоанакта неизвестна, но в 457 году до н. э. этот монарх был слишком юн, чтобы командовать в походе, а в 446 году до н. э. слишком молод, чтобы командовать без «наблюдателя и помощника»[152], назначенного эфорами. Исходя из этих данных, разные исследователи датируют его появление на свет приблизительно 477[153], 475/470[154], 471[155] годом до н. э.

Другие сыновья Павсания упоминаются только у Фукидида: Клеомен — как военачальник, руководивший в 427 году до н. э. вторжением в Аттику в ходе Пелопоннесской войны[156][157], Аристокл — как помощник Плистоанакта во время его изгнания[158] и полемарх в битве при Мантинее в 418 году до н. э., обвинённый в трусости и изгнанный из Спарты[159][160].

Плистоанакт назвал в честь отца своего сына и наследника[161].

Remove ads

Память

Суммиров вкратце

Перспектива

В античных источниках

Наиболее полный и значительный из источников, рассказывающих о Павсании, — несколько глав «Истории» Фукидида (I, 128—134)[162]. Здесь спартанский регент изображён как безусловно отрицательный персонаж, предатель и коррупционер, стремящийся к власти над всей Грецией и ради этого готовый продать родину врагу[163], обречь бывшего возлюбленного на смерть, превратить союзников в рабов. Стиль в этих главах заметно более красочный, чем в остальной «Истории», и существует мнение, что Фукидид позаимствовал ряд живописных деталей из какого-то неизвестного литературного источника[164][165].

С негативными суждениями о Павсании, судя по нескольким упоминаниям, мог быть знаком Геродот, в целом опиравшийся на другие источники и потому давший спартанскому регенту более комплиментарную характеристику. Он лично бывал в Спарте, где, возможно, беседовал с людьми, помнившими Павсания. Благодаря этому в его «Истории» появился ряд эпизодов, показывающих регента как человека, наделённого рядом положительных качеств — благородством, щедростью, чувством юмора. Это истории о том, как Павсаний после платейской битвы дал свободу наложнице знатного перса, дочери его гостеприимца с Коса (IX, 76), отверг совет надругаться над телом вражеского командующего (IX, 78—79), объявил невиновными детей главного фиванского персофила (IX, 88), приказал взятым в плен слугам Мардония приготовить обед, какой они всегда готовили для своего господина, и сравнил его с трапезой в лаконском стиле[164], подчеркнув таким образом бессмысленность персидского вторжения[166]. «Эллины! — сказал он, согласно Геродоту, присутствовавшим при этом военачальникам-грекам. — Я собрал вас, чтобы показать безрассудство этого предводителя мидян, который живёт в такой роскоши и всё-таки пришёл к нам, чтобы отнять наши жалкие крохи»[167].

В IV веке до н. э. написал свою «Всеобщую историю» Эфор Кимский. По-видимому, он был поклонником афинской демократии, а к Спарте относился с неприязнью[97], так что Павсаний в его изображении — человек с тираническими замашками, понёсший заслуженную кару. Труд Эфора полностью утрачен, но именно к нему может восходить набор исторических анекдотов, пересказанных в других источниках, «вульгата о Павсании», согласно выражению исследовательницы Л. Печатновой. Оттуда почерпнули материал Корнелий Непот (биография Павсания в составе труда «О знаменитых людях») и Диодор Сицилийский (универсальный труд «Историческая библиотека»). Диодор достаточно подробно описал события, которые привели Павсания к гибели, причём он пересказывает версию Фукидида[168], но с заметными отличиями[169], сокращая исходные данные[170]. Все основные события, связанные с разоблачением Павсания, историк постарался вместить в один год, не остановившись перед явным искажением исходных данных[129], а в заключение дал моральную оценку[166].

Спартанский регент для Диодора — явный предатель и корыстолюбец[171]. «Кто не удивился бы безумию того человека, — пишет историк, — который, став благодетелем Эллады, одержав победу в битве при Платеях и совершив много других похвальных дел, не только не сохранил заслуженный авторитет, но, полюбив богатство и роскошь персов, опозорил некогда благородное имя? Гордясь успехами, он впал в высокомерие и, возненавидев лаконский образ жизни, стал подражать персам в роскоши и распущенности, хотя он менее всего должен был следовать обычаям варваров, потому что не от других слышал, но сам испытал на опыте, насколько отеческий образ жизни по причине своего нравственного превосходства отличается от распущенности персов. Однако не только сам в результате собственного порока понес достойное наказание, но и для граждан стал виновником потери господства на море…»[172].

Плутарх, сделавший героями своих «Сравнительных жизнеописаний» ряд видных участников греко-персидских войн, пишет о Павсании только в связи с деяниями Аристида и Кимона: для него спартанский регент был слишком одиозной личностью, чтобы создавать отдельную биографию[173]. Этот автор и географ Павсаний пересказывают ещё несколько историй, которых нет в более ранних сохранившихся источниках. Например, в их изложении Павсаний, находясь в Византии в качестве главнокомандующего, убивает знатную девушку по имени Клеоника, которую он собирался обесчестить; из-за этого против него восстали союзники (так у Плутарха[63]), за это его покарали боги (так у Павсания[174]). Согласно Плутарху, призрак Клеоники являлся Павсанию по ночам и предсказывал гибель[63]. Появление таких подробностей исследователи считают доказательством того, что литературная традиция о регенте Павсании продолжала формироваться с добавлением всё более эффектных и очерняющих эпизодов[175].

В историографии

Долгое время антиковеды в целом доверяли той версии связанных с Павсанием событий, которую изложил Фукидид. Последнего считали добросовестным и абсолютно беспристрастным историком. «Если Фукидид неправ относительно Павсания, — написал в статье 1970 года „Павсаний и Персия“ А. Блэмайр, — никто больше не может быть правым. Если мы отвергаем Фукидида, мы должны быть готовы принять незнание»[176]. Соответственно принималась на веру характеристика спартанского регента как человека крайне честолюбивого и высокомерного, готового ради власти над всей Грецией подчинить родину врагу[48]. Автор биографии Павсания в «Паули-Виссова» (1949) Х. Шефер увидел в его деятельности один из ранних симптомов появления нового политического явления — поздней тирании, когда отдельные персоны любой ценой пытались занять экстраординарные позиции в своём полисе. В надписи на платейском треножнике, по мнению Шефера, заметны параллели с надписями сицилийских тиранов той же эпохи[177].

Антиковед Г. Берве в своём исследовании о греческой тирании (1967) написал, что Павсаний «из всех членов обоих спартанских домов сильнее других был охвачен стремлением к тираническому господству», что его целью было «завоевание господства над всей Элладой» и что «чудовищный план» захватить власть в Спарте при поддержке илотов, «вероятно», действительно существовал. «Безудержная жажда власти спартанского регента», по мнению Берве, привела к «предательству большой и малой родины»; «Павсаний своей наглой заносчивостью наиболее ярко воплощает тип властолюбивого, тиранического индивидуалиста, который не хочет вписываться в рамки государственного порядка»[178].

В то же время с начала XX века звучали альтернативные мнения. Историю о контактах Павсания с персами называли сфабрикованной эфорами Г. Дикинс (1912), К. Ю. Белох (1916), П. Олива (1971), ей не доверял Г. Бенгтсон (1960)[179], об участии в фальсификации враждебных Павсанию афинских политиков писал Д. Вольский (1954)[67]. А. Блэмайр и Д. Лейзенби считали, что эфоры использовали обвинение в мидизме, чтобы не афишировать крайне опасные для Спарты связи Павсания с илотами[180]. Начиная с 1970-х годов критическое отношение к рассказу Фукидида превратилось из исключения в правило. Большинство исследователей считает, что данные, изложенные этим автором, слишком тесно связаны с официальной версией традиции о Павсании, исходившей от спартанских властей и искажавшей многие факты: её авторы могли сознательно изображать регента как предателя и врага собственной родины, чтобы оправдать принятые против него меры. «От Фукидида с его знанием Спарты можно было бы ожидать большей критичности», — заявил Д. Коуквелл (1997). Считается вероятным, что Фукидид взял за основу тенденциозно составленную биографию Павсания, имеющую спартанское происхождение; к тому же он явно сравнивает регента со своим соотечественником Фемистоклом, стремясь показать последнего в более выгодном свете. В итоге негативные характеристики в «Истории» могут быть основаны на преувеличениях, если не на чьём-то вымысле[168]. Некоторые антиковеды подчёркивают законопослушность Павсания, дважды безропотно возвращавшегося на родину по требованию властей, хотя ему грозил суд[179]; они констатируют, что грубое обращение спартанцев с союзниками было правилом, а не исключением[146].

Многие исследователи считают, что гибель Павсания стала следствием конфликта между разными политическими группировками внутри спартанского полиса. Регент мог принадлежать к той из них, которая выступала за продолжение активной внешней политики, а его оппоненты могли видеть, что такая политика делает неизбежными существенные внутренние перемены и ведёт к подрыву дисциплины[181]; поэтому для них была желательна уступка верховного командования афинянам[182]. Диодор Сицилийский пишет об открытых дебатах между двумя группировками, состоявшихся в 477 году до н. э. (правда, многие антиковеды считают это сообщение недостоверным)[183][184]. Сторонники гипотезы о «партийной» борьбе ставят Павсания в один ряд с царём-Эврипонтидом Леотихидом II, изгнанным из Спарты в 476 году до н. э.[185] И. Суриков пишет, что Павсаний, «столь враждебный афинянам на субъективном уровне, на уровне объективном действовал в одном с ними направлении» — добивался более активных действий против персов[186].

По альтернативной версии, произошёл личный конфликт между регентом и эфорами, связанный со стремлением Павсания усилить свою власть[187]. Ещё Р. Виппер охарактеризовал Павсания как «честолюбивого талантливого вождя, который вдали от стеснительного контроля эфоров, опираясь на блестящую победу и расположенное к нему войско, готов был вести политику на свой риск и по своему усмотрению»[188]. Для В. Строгецкого столкновение регента с эфоратом и геронтами — «яркий пример конфликта между стремившимся к независимости политическим и военным лидером… и спартанскими властями, стоявшими на страже государственных интересов и общественно-политического строя»; гибель Павсания в этом конфликте, по мнению учёного, сделала Спарту «оплотом консервативно-олигархических и аристократических сил Эллады»[189]. Кроме того, Строгецкий пишет об «имперских и гегемонистских целях» регента, которые впоследствии были достигнуты Лисандром[190]. По мнению Л. Печатновой, Павсаний стал «предтечей Лисандра», так как «первым из греков сделал ставку на союз с Персией, поискам которого он посвятил последние годы своей жизни»[191].

В художественной литературе

Британский поэт-романтик Джордж Байрон сопоставляет с судьбой Павсания судьбу главного героя своей поэмы «Манфред» (1817). Последний терзается чувством вины из-за гибели своей возлюбленной, Астарты. Её призрак является герою и предсказывает скорую смерть подобно тому, как Клеоника в изложении Плутарха предсказала смерть Павсанию[192].

…Клеоника

Ответила спартанскому царю

Что ждёт его. В неведеньи убил он

Ту, что любил, и умер непрощённым,

Хотя взывал к Зевесу и молил

Тень гневную о милости; был тёмен

Её ответ, но всё же он сбылся.— Джордж Гордон Байрон. Манфред II, 2.[193]

Британский писатель Эдуард Булвер-Литтон посвятил спартанскому регенту роман «Павсаний-спартанец», оставшийся незаконченным (опубликован в 1876). Действие книги начинается в 479 году до н. э., главный герой здесь изображён как искренний патриот, осознающий несправедливость спартанских законов и воспринимающий родной полис как тюрьму. Он предлагает эфорам план реформ, но остаётся непонятым и тогда заключает тайный союз с персами, хотя понимает, что это предательство. «Надежды освободиться от власти эфоров сделали меня изменником своей страны, ищущим милости её врага», — говорит о себе Павсаний. Важную роль в сюжете играет любовь главного героя к Клеонике: Павсаний случайно убивает возлюбленную, а затем, согласно сохранившемуся плану романа, его характер меняется из-за воспоминаний об этой трагедии и неспособности что-то изменить. Книга должна была закончиться трагической гибелью главного героя[194].

Павсаний стал персонажем повести русской писательницы Любови Воронковой «Герой Саламина» (1975), посвящённой Фемистоклу.

Remove ads

Примечания

Литература

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads