Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Шпейерский рейхстаг (1570)

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Шпейерский рейхстаг 1570 года — заседание рейхстага Священной Римской империи, проходившее в имперском городе Шпейер с 22 мая по 11 декабря 1570 года при императоре Максимилиане II (1564—1576). В XVI веке политика Священной Римской империи характеризовалась сложным взаимодействием между императором, курфюрстами и имперскими сословиями. Основной задачей собрания было урегулирование вопросов, связанных с исполнением Аугсбургского религиозного мира 1555 года, а также решение финансовых и военных обязательств империи перед Османской угрозой. Несмотря на усилия императора Максимилиана II добиться консенсуса, трения между католическими и протестантскими представителями оставались острыми. Протестантские сословия настаивали на расширении религиозных свобод, ссылаясь на принцип «cujus regio, ejus religi», тогда как католическая сторона требовала строгого соблюдения существующих договорённостей.

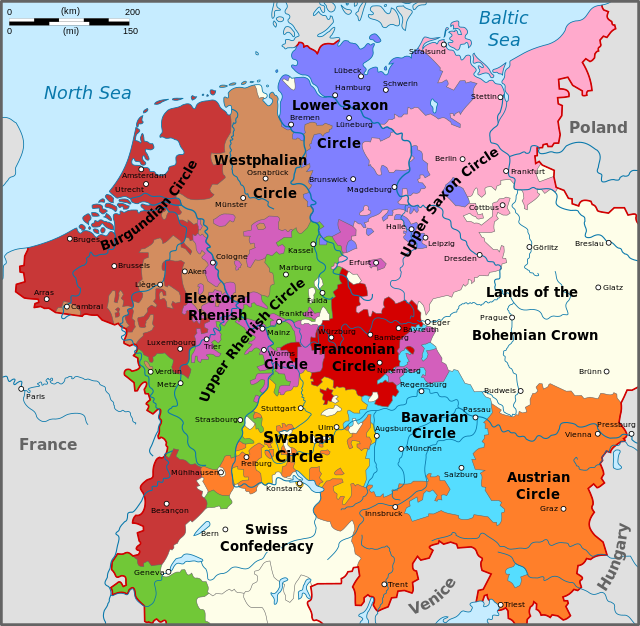

Инструментом поддержания религиозного мира стал основанный в 1556 году Ландсбергский союз[нем.]. Его договор включал принцип, согласно которому каждое имперское сословие могло самостоятельно определять конфессиональную принадлежность своей территории — католицизм или лютеранство на основе Аугсбургского исповедания 1530 года. К концу 1560-х годов разногласия о методах защиты религиозного мира спровоцировали острые дебаты о роли альянсов в обеспечении межконфессионального сотрудничества. Примерно в тот же период началась поддержанное противниками империи восстание в Испанских Нидерландах. Практическая интерпретация их правового статуса, установленного в 1548 году, представляла сложности: с одной стороны, Нидерланды были частью империи в составе Бургундского округа, но с другой их автономия была чрезвычайно широка и империя фактически не имела на них влияния.

Финансирование обороны границ против Османской империи стало ключевым практическим вопросом. Рейхстаг утвердил выделение средств через систему «римских месяцев[нем.]», однако сбор налогов столкнулся с сопротивлением отдельных княжеств, что подчеркнуло слабость централизованной имперской власти. Итоги Шпейерского рейхстага отразили ограниченные возможности имперской системы в условиях нарастания конфессионального раскола. Хотя формальные решения были приняты, их реализация зависела от доброй воли региональных правителей, что заложило основу для дальнейших кризисов в XVII веке. Реформа была предложена имперским советником Лазарусом фон Швенди[нем.] в обширном меморандуме в марте 1570 года. Согласно распространённому мнению, император настойчиво продвигал на рейхстаге два её предложения: необходимость императорского разрешения для набора войск иностранными державами на территории империи и введение должности генерал-оберста империи для руководства имперскими округами, создание общеимперского арсенала (Reichszeughaus) и военной казны (Reichskriegskasse) должны были обеспечить немедленную боеготовность. План провалился из-за требования императора монополизировать разрешение на вербовку войск и конфликта по вопросу конфессиональной принадлежности генерал-оберста[1].

Remove ads

Исторический контекст

Суммиров вкратце

Перспектива

Ландсбергский союз

Образование союза

Принятое в 1555 году Исполнительное уложение[нем.] подтвердило принцип вечного мира, провозглашённый ещё Вормсским рейхстагом[англ.] 1495 года. Документ возложил на имперские округа ответственность за соблюдение всеобщего мира, обязав их формировать войска для подавления нарушений от имени империи. Устав также разрешал округам объединять усилия в случаях, превышающих возможности отдельного региона. Несмотря на активизацию роли округов как инструментов регионального управления, их эффективность ограничивалась приграничными и локальными конфликтами. Конкретные механизмы поддержания мира не были проработаны[2]. Таковым должен был стать созданный следующем году Ландсбергский союз[нем.] (Landsberger Bund), названный по баварскому городу своего основания. Инициаторами стали герцог Баварии Альбрехт V, император Фердинанд I (1558—1564) и имперским советником[нем.] Иоганн Ульрих Цазиус[нем.]. Срок договора прежнего альянса («Гейдельбергский союз») истекал, и после отказа герцога Кристофа Вюртембергского поддержать расширение членства его распад был неизбежен. Ландсбергский союз, по мысли Цазиуса, должен был стать инструментом укрепления влияния Фердинанда путём привязки маловлиятельных сословий к императору в качестве клиентов при сохранении всеобщего мира[3]. Кристоф, разочаровавшийся в «Гейдельбергском союзе», отказался присоединиться к новому объединению. Также он полагал достаточным провозглашённый Аугсбургский религиозный мир и действующее Исполнительное уложение. Как председателя Швабского округа он не хотел брать на себя дополнительные обязательства в альянсе под руководством другого князя[3]. Ландсбергский союз, оборонительный альянс католических и лютеранских сословий для защиты законов империи. Члены обязались выплачивать взносы и подчиняться коллективным решениям Союза в случае конфликтов, получая взамен военную поддержку при нарушениях мира. Альбрехт V стал главой Союза с правом созыва собраний, а договор, рассчитанный на семь лет с возможностью продления, провозгласил главной целью соблюдение общего мира в империи и соблюдение Уложения. Союз гарантировал участникам автономию в применении религиозного мира на своих территориях. В отличие от округов, принадлежность к которым определялось географически, Союз объединил сословия из Австрийского, Баварского, Франконского и Швабского округов, включая как княжества, так и города[4]. Отношение к Союзу в городах не было однозначным. Ульм, являвшийся местом собраний Швабского округа, отказался от вступления в Лигу в 1556 и 1558 годах в связи с уже имеющимися обязательствами по поддержанию мира в рамках округа. В качестве альтернативы городские власти предложили обеспечить координацию усилий Баварского, Франконского и Швабского округов для совместного исполнения Уложения. Напротив, Аугсбург, расположенный на границе с Баварией и обладавший смешанным конфессиональным составом, присоединился к альянсу, видя в нём гарантию стабильности. Их решения отразили общий принцип: сословия оценивали целесообразность участия в Союзе через призму геополитических рисков, финансовых затрат и уже имеющихся механизмов безопасности[5].

Многоконфессиональный характер Ландсбергского союза выявил религиозные противоречия среди его участников, среди которых преобладали католики. Протестанты называли его «священническим» и обвиняли в стремлении подавить Аугсбургское исповедание. Попытки Альбрехта V привлечь в 1560-х годах католических курфюрстов Майнца, Трира и Кёльна усилили их подозрения, но скептицизм был взаимным, поскольку некоторые протестантские князья оказывали военную поддержку французским гугенотам[6]. Император Максимилиан II, сменивший отца в 1564 году, сочувствовал лютеранам[7]. Созванный им Аугсбургский рейхстаг не устранил религиозную напряжённость[8]. Подозрения среди католиков о масштабном заговоре с целью уничтожения католичества в империи обострились после того, как протестантский пфальцграф Вольфганга Цвайбрюккенского ввёл войска в католический Эльзас на пути во Францию. Альбрехт расценил его действия как часть плана по установлению протестантского доминирования и уничтожению католической веры, призвав в январе 1669 года императора Максимилиана II укрепить Лигу[6]. Владелец Эльзаса Фердинанд II Тирольский обратился за помощью к Австрийскому округу и Союзу, но никто ему помощи не оказал, сославшись на транзитный характер вторжения[9]. Слухи о планах курфюрста Пфальца Фридриха III создать протестантский альянс с Англией усилили стремление Баварии к расширению Союза. Хотя легитимность кальвинизма в рамках Аугсбургского мира оспаривалась, его положение укрепилось в империи после 1555 года, особенно в Пфальце. Богословские разногласия между кальвинистами и лютеранами сохранялись, но попытки Фридриха объединиться с англичанами вызвали у католиков опасения совместного выступления протестантов против них. В сентябре 1569 года протестантские князья собрались в Эрфурте для обсуждения религиозного союза, но большинство участников подтвердили верность императору и религиозному миру[9]. Тем не менее действия Фридриха и Вольфганга Цвайбрюккенского убедили баварский двор в необходимости расширения Союза для предотвращения угроз. Император поддержал идею Альбрехта V, надеясь на снижение межконфессиональной напряжённости. С его одобрения Альбрехт активизировал переговоры с тремя духовными курфюрстами и в тайне — с герцогом Альбой, управлявшим Габсбургскими Нидерландами. Интерес к включению Нидерландов, связанных с империей Бургундской транзакцией[англ.] 1548 года имел целью как финансово разгрузить членов Союза через доступ к ресурсам Альбы, так и получить поддержку кандидатуры сына Альбрехта, Эрнста, на пост кёльнского архиепископа[10].

Осознавая потенциальные выгоды, Альбрехт V и его канцлер Симон Экк[нем.] понимали, что переговоры с испанцами могут вызвать сопротивление в империи, особенно среди протестантов. На заседании Союза в июне 1569 года Альбрехт предложил двустороннее расширение: переговоры о вступлении с католическими курфюршествами (Майнц, Кёльн, Трир) и приглашение протестантских субъектов, включая Вюртемберг, Бранденбург, Страсбург и Ульм. Ключевой фигурой стал курфюрст Саксонии Август, личный друг Альбрехта. Баварцы убеждали его, что Союз не преследует конфессиональных целей, а направлена на укрепление имперского мира, защищая интересы всех сословий независимо от религии. Подчёркивалась необходимость единства перед возможными нарушениями Аугсбургского религиозного мира, а членство в Союзе представлялось инструментом стабильности имперской конституции[11]. В конце концов, когда к съезду Союза в декабре 1569 года вскрылись амбиции Августа, а император узнал о переговорах с Альбой, проект расширения был провален[12].

Дебаты о расширении

Возможное расширение стало центральной темой декабрьского заседания Союза в Мюнхене в декабре 1569 года. Из приглашённых сословий присутствовали лишь курфюрсты Майнца и Трира, чьё вступление укрепило бы северные границы альянса, но усилило католическое большинство. Нюрнберг, ведущий лютеранский участник, поддержал их принятие, учитывая близость Майнца к городу и возможность военной помощи, одновременно настаивая на включении протестантов для соблюдения баланса. Таковым могли бы стать Нидерланды, о включении которых по другим причинам вёл переговоры герцог Альба. Нюрнбергские переговорщики доказывали, что сохранение конфессионального баланса в Союзе сделает излишним образование конфессиональных альянсов в округах, предотвратив тем самым паралич имперских институтов[13]. Для смягчения опасений члены Лиги подтвердили оборонительный характер альянса и приверженность Религиозному миру. Чтобы продемонстрировать добрые намерения, они предложили Альбрехту и курфюрсту Августу срочно встретиться с императором Максимилианом II в Праге для обсуждения вступления Саксонии, что могло бы привлечь других протестантов. Поддавшись давлению союзников, Альбрехт согласился[14].

В середине января 1570 года герцог отправился в Прагу. За две недели до него туда прибыл эмиссар Нюрнберга, который успел сообщить Цазиусу о несанкционированных императором переговорах Альбрехта с Альбой. Цазиус предположил, что Максимилиан отложит решение по расширению до летнего рейхстага в Шпейере. На аудиенции 15 февраля император выразил симпатии к доводам Нюрнберга, а его советники заявили, что предпочли бы распад Союза, нежели его усиление. Сомнения в искренности Альбрехта убедили имперский двор склониться к сдерживанию амбиций Баварии[15].

К началу марта 1570 года Альбрехт, Максимилиан II и Август Саксонский приблизились к соглашению, близкому к идеям Нюрнберга. Август выразил готовность вступить в Союз при условии уравнивания числа протестантских и католических членов для баланса голосов. Он также согласился провести переговоры с другими протестантами, и даже сам император рассматривал возможность присоединения к альянсу. Однако два условия Августа вызвали сопротивление Баварии. Во-первых, курфюрст потребовал включения кальвиниста Фридриха III Пфальцского и Иоахима II Бранденбургского. Альбрехт категорически отверг участие Пфальца по причине не следования его лютеранскому Аугсбургскому исповеданию. Во-вторых, как заявил саксонский советник Иоганн фон Цешау (Johann von Zeschau), Август бы не признал главенства Альбрехта. Таким образом, договориться в Праге не удалось[16].

Финансирование армии и вербовка

Франкфуртский рецесс

В сентябре 1567 года во Франции началась Вторая гугенотская война (1567—1568), за которой после краткого перемирия 1568 года последовала Третья (1568—1570). Одновременные религиозные преследования в Испанских Нидерландах привели в 1568—1569 годах к многочисленным стычкам между испанскими и повстанческими войсками. Во всех армиях сражались наёмные контингенты, набранные в империи[комм. 1], а враждующие стороны неоднократно пересекали имперскую границу во время тактических манёвров. Значительный ущерб причиняли и немецкие наёмные отряды, направлявшиеся из брауншвейгских и саксонских земель, а также с Верхнего Рейна к местам дислокации на западе. Наиболее пострадали Вестфальский, Куррейнский и Верхнерейнский имперские округа. Многочисленные окружные собрания, начиная с рубежа 1567—1568 годов, курфюршеский съезд[нем.] в начале 1568 года, а также собрания окружных оберстов (Kreisoberstentag) пытались решить эти проблемы, однако не смогли устранить их коренные причины[18]. Вызывали озабоченность события в испанских Нидерландах. В 1556 году король Филипп II начал там жёсткое подавление протестантизма, сопровождавшееся нарушением местных традиций, ростом налогового бремени и военной оккупацией. Конфликт приобрёл трансграничный характер: действия обеих сторон — как репрессии испанских властей, так и передвижения войск повстанцев — нанесли ущерб соседним имперским территориям. С 1566 года пострадавшие земли неоднократно обращались к имперским инстанциям с просьбами о защите и компенсации. Речь шла не только о безопасности западной периферии, но и о стабильности религиозного мира в империи. Преследования протестантов и расправа над графами Эгмонтом и Горном в 1568 году вызывали протест в протестантских кругах империи[19].

На обращения и петиции император отреагировал лишь в январе 1569 года. По его поручению курфюрст Майнца 7 февраля 1569 года созвал депутатский[нем.] съезд 14 апреля во Франкфурте, на котором сословия передали императору полномочия генерал-оберста империи и разрешили ему набирать от одной до двух тысяч кавалеристов в случае, если уволенные немецкие наёмные отряды попытаются нарушить мир на территории империи. Комиссары императора, курфюрстов, а также представители Австрии, Баварии, Вюрцбурга[англ.] и Гессена должны были собраться в Страсбурге для наблюдения за событиями на французской границе и предотвращения переходов войск через имперские земли. Лазарус фон Швенди, как императорский генерал-лейтенант, получил задание руководить операциями и командовать войсковым контингентом, который следовало мобилизовать в случае угрозы. Кроме того, принятое решение (рецесс[нем.]) предусматривало финансовую помощь от всех десяти округов в размере до шести «римских месяцев» в экстренном случае: часть средств должна была храниться в самих округах, часть — во Франкфурте и Нюрнберге. Куррейнский, Верхнерейнский, Франконский, Баварский и Швабский округа обязывались подготовить войска (кавалерию и пехоту)[20]. Таким образом, под давлением внешней угрозы сословия впервые согласились учредить должность генерал-оберста империи, которую курфюрсты отказывались утвердить в 1555 году. Нововведения в части формирования финансовой помощи упростили громоздкую процедуру, предусмотренную Уложением 1555 года, но они действовали лишь в случае вторжения в империю крупных войсковых соединений. Немедленной реализации подлежала лишь часть мер: отправка комиссаров в Страсбург, подготовка окружных войск (включая инспекцию) и внесение аванса в размере двух «римских месяцев»[21]. Вопрос о статусе Нидерландов остался не решённым и был отложен до рейхстага в Шпейере[22].

Несмотря на напоминание императора, направленное имперским округам с требованием исполнения Франкфуртского рецесса, даже первоначальные меры не были реализованы. Комиссары, которые должны были собраться 25 июля 1569 года прибыли в Страсбург лишь в сентябре и октябре, а представитель Бранденбурга не явился вовсе. Поскольку религиозная война во Франции продолжалась, а массового возврата уволенных немецких наёмников в империю не ожидалось, послы разъехались в декабре 1569 года, подтвердив в Шлеттштадтском рецессе от 22 декабря приверженность Франкфуртским решениям, к тому времени уже обсуждавшимся на окружных собраниях большинства округов[21]. Все округа отвергли проведение инспекции войск, предусмотренной Франкфуртским рецессом по причине чрезмерности требуемых расходов. Баварский, Верхнерейнский и Нижнесаксонский округа согласились внести два «римских месяца», однако пример Баварского округа показал, что принятие решения отнюдь не означало его исполнения. В Вестфальском округе многие сословия отказались платить из-за понесённого ущерба. Франконский округ заявил, что сбор средств не требуется, так как сумма уже имеется в наличии; Швабский округ ограничился расплывчатым обещанием «явить покорность императору». Бургундский, Австрийский, а также Куррейнский и Верхнесаксонский округа бездействовали. Когда Максимилиан II 10 января 1570 года «со всей серьёзностью императорской власти» повторно потребовал выполнения Франкфуртского рецесса, курфюрст Август Саксонский уклончиво ответил, что в Верхнесаксонском округе «ввиду определённых выплат и выполнения прочих обязанностей недостатка быть не должно». Рейнские курфюрсты в феврале-марте 1570 года пытались договориться о месте хранения средств, но, судя по всему, безуспешно[23].

Меморандум Швенди

Исполнение своей политики император поручил Лазарусу фон Швенди. Генерал-лейтенант неоднократно настаивал на немедленном выполнении Франкфуртского рецесса. 18 октября 1569 года он сообщил в Вену, что после победы короля Карла IX 3 октября при Монконтуре в ближайшее время не следует ожидать возвращения немецких войск. Тем не менее, Швенди настаивал на том, чтобы утверждённые два «месяца», как и планировалось, были зарезервированы в качестве запаса, что позволило бы укрепить исполнительные положения, принятые во Франкфурте. Для подготовки Швенди предложил, чтобы император немедленно созвал окружных оберстов или их заместителей в Страсбург, где можно было бы решить вопрос о депонировании двухмесячной помощи и других мерах. Император согласился направить округам напоминание, которое было составлено лишь 10 января 1570 года. В то же время он решительно отверг идею собрания окружных оберстов, заявив Швенди, что это может вызвать «немалое осуждение со стороны сословий, если вводить непривычные меры вне утверждённых крайних случаев»[24]. Переписка Максимилиана II и Швенди показывает, что генерал-лейтенант настаивал на развитии имперской конституции, направленном на интеграцию округов в императорскую исполнительную власть. Немецкий историк Максимилиан Ланциннер[нем.] полагает, что император и его советники действовали нерешительно, отвергая любые попытки принципиальных нововведений. Политика императорского двора балансировала между нежеланием сословий выполнять Франкфуртские решения и устремлениями Швенди, выходившими далеко за рамки этих мер[25].

Своим предписанием (Ausschreibe) от 1 февраля 1570 года Максимилиан II объявил о создании «постоянной, надёжной и действенной оборонительной системы» для сохранения мира в империи, однако детали реформы оставались неопределёнными. Вскоре после рассылки приглашений на рейхстаг императорская канцелярия подготовила послания к курфюрстам с целью добиться их согласия на запрет вербовки войск для французских гугенотов на территории империи. Эта инициатива была вызвана просьбами короля Франции Карла IX. Рейнские курфюрсты отреагировали сдержанно. 12 мая 1570 года курфюрст Майнца сообщил императорскому послу Фридриху фон Вальдбургу, что решение невозможно принять без консультаций с сословиями и другими курфюрстами. Он сослался на предстоящий рейхстаг, где и должна обсуждаться проблема земского мира. Аналогичный ответ дал курфюрст Трира (15 мая), а позиции Кёльна и Курпфальца, видимо, были схожими. Ланциннер называет ошибочным в свете предстоявших переговоров на рейхстаге намерение императора в одностороннем порядке запретить вербовку войск для некатоликов[26]. Финальная редакция предложений Швенди была изложена в меморандуме от марта 1570 года, озаглавленном «Discursus universalis» («всеобщее рассуждение»). В нём Швенди исходит из того, что политическая власть основывается на единстве и жёстком управлении. В империи эти принципы пришли в упадок, и противостояние конфессиональных партий и «иностранные интриги» при Карле V глубоко подорвали единство империи. Конфессиональный раскол сохранился, но при Максимилиане II политика, служившая иностранным интересам, уступила место «германскому правлению». Теперь необходимо подчинить конфессии интересам имперского единства на основе Аугсбургского религиозного мира, исключив «иностранные происки» — связи внешних держав с конфессиональными группами. Главная задача императорской политики — побудить протестантов к единому вероучению и церковному устройству, а католиков — к улучшению пастырской деятельности[27].

Критическую оценку взглядов Швенди также представил Георг Илсунг[нем.], ландфогт[нем.] в Швабии, участвовавший в подготовке текста. Илсунг предостерегал от «ложных умозрений» Швенди, оправдывавшего реформы угрозой внешних войн, недостаточным «послушанием» императору и взаимным недоверием духовных и светских князей. Тем не менее, для императора мнение Швенди оказалось определяющим. Дополнительным фактором влияния Швенди к началу рейхстага 1570 года стала смерть вице-канцлера Иоганна Ульриха Цазиуса 27 апреля, лишившая Максимилиана ключевого советника по имперской политике[28].

Remove ads

Ход рейхстага

Суммиров вкратце

Перспектива

Организация рейхстага

Протестантские курфюрсты отказались присутствовать на рейхстаге, послав своих представителей, а из духовных приехал лишь архиепископ Кёльна. Не полностью представлены были и члены Совета князей. Однако к началу заседаний многие, хотя и с опозданием, прибыли. Император направил рейхстагу свои соображения в тридцати трех пунктах, в которых сообщал, что имперская конституция недостаточно обеспечивает мир, поскольку чины имеют слишком большую свободу в военной сфере, особенно учитывая опасные действия иноземных властителей. Поэтому следует ограничить свободы аристократии и рыцарства, так как конфликты и разногласия в Империи могут помешать набрать достаточное количество войск для возможного похода против турок. Император отметил, что, хотя с Османской империей в 1568 году был заключен мир, опасность нападения с её стороны сохраняется. В заключение он выразил пожелание не затягивать обсуждение основных вопросов, чтобы решить их на благо империи[29].

Внутренние вопросы

Совет имперских князей создал комитет для разработки резолюции по вопросу о земском мире. В его состав вошли австрийские представители, лично пфальцграф Георг Иоганн I фон Пфальц-Фельденц, послы князей-епископов Айхштетта, Шпейера, Страсбурга и Фрайзинга, советники герцога Альбрехта V Баварского, герцога Юлия Брауншвейгского, ландграфа Вильгельма Гессенского и герцога Людвига Вюртембергского, а также представители прелатов и швабских графов[30].

20 июля обсуждался вопрос о вербовке. Против императорского предложения выступили главы Пфальца, Брауншвейга и Вюртемберга. Посол Гессена, ожидавший указаний своего правителя, также склонялся к отказу. Бавария и Фрайзинг формально поддержали инициативу, но выразили сомнения в её целесообразности, опасаясь нарушений установленных норм[31]. 21 и 24 июля комитет рассмотрел реформу Исполнительного уложения. Только Австрия и пфальцграф Георг Иоганн одобрили проект, причём последний предложил расширить его, предусмотрев постоянное содержание 6 тысяч кавалеристов и двух пехотных полков за счёт новых речных и морских пошлин. Остальные члены комитета отвергли предложение, ссылаясь на тяжесть расходов и риск народных восстаний. Айхштетт и Вюртемберг заявили о достаточной обороноспособности своих округов. В итоге был достигнут компромисс, подтвердивший решения депутатского собрания. Франкфуртский рецесс предписывалось продлить до «уменьшения опасности», а должность главнокомандующего оставалась за императором, хотя вопрос о постоянной армии остался открытым. Комитет отказался от введения общеимперского налога и создания центрального арсенала. 31 июля пленум Княжеского совета утвердил резолюцию комитета по вопросу о вербовке. Все духовные князья поддержали документ, тогда как светские некатолические правители выступили против. Посол Юлиха, вопреки полученным инструкциям, высказался за ограничение вербовки, аналогичную позицию занял представитель Баварии, повторив ранее озвученные сомнения. Посланники пфальцграфа Рихарда и ландграфов Вильгельма и Георга Гессенских заявили об отсутствии распоряжений от своих сюзеренов. 1 августа, несмотря на отсутствие многих делегаций, Австрия инициировала голосование по Уложению. Предложение комитета было принято единогласно[31].

20-21 июля вопрос о вербовке рассмотрел Совет курфюрстов[комм. 2]. Лично присутствовавшие архиепископы Трира, Кёльна и Майнца первоначально выступили за одобрение императорской инициативы. Однако Фридрих III Пфальцский решительно отверг регулирование набора войск, аргументируя это ущемлением германских свобод. Он также указал на рост недоверия в империи, вызванный религиозными преследованиями во Франции и Нидерландах, что, по его мнению, делало подобные меры неприемлемыми. Курфюрст подчеркнул, что конфессиональные группы систематически нарушали имперские установления, предоставляя преимущества единоверцам при вербовке. Это ставило под сомнение выполнение предлагаемых норм. Кроме того, Фридрих выразил опасения относительно субъективности императора в утверждении решений, несмотря на формальное участие курфюрстов. Он отметил, что задержки из-за медленной связи делали оперативное согласование практически невозможным, особенно в условиях срочности военных наборов[32]. Послы Саксонского курфюршества предложили в качестве компромисса предварительное уведомление императора о вербовках. Такое уведомление не предусматривало запрета или реального контроля, что лишало императорскую инициативу первоначальной цели. Фридрих III Пфальцский в качестве альтернативы предложил направить имперское посольство во Францию для посредничества между враждующими сторонами, полагая, что мир в этой стране решил бы вопрос принципиально. Его предложение повторяло решение курфюршеского съезда в Фульде 1568 года, а Максимилиан II в январе 1570 года в беседе с венецианским послом Микьелем одобрил мирные переговоры во Франции, опасаясь новых договоров немецких князей о поставке войск конфессиональным группировкам там. По его мнению, лишь мир, а не императорские указы, мог остановить вербовки в империи. Трир и Кёльн уже на третьем из семи голосований поддержали саксонскую позицию, а вслед за Майнцем Совет курфюрстов окончательно отклонил императорское предложение[32].

28-29 июля курфюрсты единогласно отвергли все императорские инициативы по исполнительному вопросу. Их аргументы повторяли доводы Княжеского совета: чрезмерные расходы, ожидаемый отказ многих сословий от выплат, отсутствие подходящего места для общеимперского арсенала, а также тезис об отсутствии внешней угрозы из-за внутренних конфликтов иностранных держав. Обсуждение сосредоточилось на том, как преподнести отказ императору. В итоге ему сохранили право требовать помощи от трёх округов и поручить архиепископу Майнцскому созвать депутатское собрание. Однако действие Франкфуртского рецесса отныне прекращалось[32]. На переговорах по согласованию позиций двух советов 5-8 августа Княжеский совет избегал прямого противостояния с курфюрстами, не настаивая на компромиссах. Это не изменилось даже после заявлений имперских городов, которые поддержали ограничение вербовок, но отвергли реформу исполнительного порядка. Повторные требования Максимилиана II по вопросам вербовки и исполнительной реформы не поколебали позиции сословий, оставшихся верными резолюции курфюрстов[33].

Вопрос о Ландсбергском союзе

К открытию рейхстага в Шпейере позиции Баварии и Саксонии остались теми же, что и в Праге. Альбрехт V продолжал рассматривать Нидерланды как ключевой объект расширения Союза, хотя переговоры с испанским наместником Альбой застопорились. Король Филипп II лично обратился к Максимилиану II, подчёркивая, что участие Нидерландов укрепит выполнение обязательств по Бургундской транзакции 1548 года. В то же время протестантские сословия, поддерживая Саксонию, требовали радикального пересмотра устава объединения как условия присоединения. Альбрехт отвергал их требования, настаивая, что изменения изменят, а не усилят альянс. К концу июля герцог заявил императору, что вёл переговоры добросовестно, а вина за возможный провал лежит на протестантах[34]. Имперский лагерь придерживался позиций, занятых в Праге. Советник Лазарь фон Швенди, выступая против включения Альбы, утверждал, что под влиянием папы и Испании пострадает общественное благо. Полагая, что его проект военной реформы более способствует благу, он рекомендовал распустить альянс. Расширение Союза, по его мнению, сохраняло системную проблему, которой он считал вмешательство иностранных держав посредством альянсов[35]. Нюрнберг пришёл, в итоге, к тем же выводам. Присоединение Саксонии к могло бы стать ключом к выходу из тупика, но поскольку Альбрехт V отказывался уступить пост главы альянса, протестанты отказались присоединяться[36].

Нюрнберг заручился поддержкой курфюрста Майнца Даниэля Бренделя[нем.], который категорически отверг включение Альбы. К ним присоединился эрцгерцог Фердинанд II Тирольский, создав тем самым необычный союз католических князей и лютеранского города[37]. В результате император отказался одобрить включение Нидерландов без согласия протестантов, опасаясь раскола в империи и появления ответных альянсов. Альбрехт настаивал, что расширение необходимо для защиты католиков и сохранения порядка, а Союз остаётся чисто оборонительным. Тем не менее, он подчинился воле императора, переключив критику на Майнц, Нюрнберг и эрцгерцога Фердинанда, противодействовавших его планам. Он предупредил, что в случае будущей угрозы одному из участников, неспособность оказать взаимную помощь, им не поможет «ни Бог, ни император, ни кто либо другой»[38].

Remove ads

Итоги

Суммиров вкратце

Перспектива

История империи и её учреждений в десятилетия после 1555 года воспринимается в историографии как период застоя и инерции, особенно в сравнении с бурными событиями до 1555 года. Лишь 1580-е годы принесли перемены, хотя и негативного характера: Кёльнская война, усиление воинственности в политике Курпфальца, а также смерть в 1586 году Августа Саксонского — последнего из старшего поколения князей, упорно защищавших Аугсбургский религиозный мир 1555 года, — положили начало параличу имперской конституции. Этот процесс в итоге привёл к неспособности рейхстага принимать решения в 1608 и 1613 годах[39]. Тенденции к консервации и распаду, которые традиционно приписывают истории империи между Аугсбургским миром и началом Тридцатилетней войны (1618—1648), исторически вызывали ограниченный интерес. Наибольшее внимание привлекла попытка императора Максимилиана II реформировать на рейхстаге 1570 года имперские исполнительные нормы и военную организацию. Успех его реформ мог бы централизовать военно-исполнительную власть в руках императора. Именно этот аспект стал ключевым для исследователей, поскольку со времён Ранке борьба между императором и сословиями, центральной и региональной властями, а также вопрос «успеха или провала немецкого единства» считаются стержневой проблемой немецкой истории между Имперской реформой и Вестфальским миром[1]. Итоги рейхстага 1570 года обсуждаются историками в контексте упущенных возможностях укрепления империи после Аугсбургского мира и приоритетов императорской и сословной политики. Современные исследования ставят под сомнение тезис о последовательной имперской политике централизации при Максимилиане II, подчёркивая её фрагментарность и зависимость от конъюнктурных факторов[40].

Предложенные в 1570 году меры по регулированию вербовки войск не являлись ключевым элементом реформы исполнительной власти империи. Гораздо радикальнее были планы реформирования Исполнительного уложения, направленные на усиление центральной власти и перераспределение баланса между императором и сословиями. Они опирались на франкфуртские решения 1569 года, а также заимствовали элементы из постановлений Франкфуртского рейхстага 1554 года и Вормсского депутатского съезда 1564 года. Последний, например, разрешил императору Фердинанду I содержать за счёт империи 1500 кавалеристов для борьбы с Вильгельмом Грумбахом. Мятеж Грумбаха был подавлен в 1567 году, тогда же это положение было отменено. Максимилиан II потребовал постоянного содержания войск без ограничения их использования, создания имперского арсенала, военной кассы округов и права требовать помощи от трёх округов. Однако сословия единогласно отвергли эти инициативы, за исключением пфальцграфа Георга Иоганна, поддержавшего проект в надежде получить пост генерал-лейтенанта[41]. Среди причин провала реформаторского проекта М. Ланциннер называет недостатки планирования. В частности, не удалось выбрать подходящее местоположение имперского арсенала, учитывая, что угрозы возникали как в Эльзасе, так и в Восточной Фризии или Померании, где опасались русских нападений. Не менее серьёзной проблемой стали финансовые расчёты. После высоких налогов, введённых для финансирования турецкой войны 1566 года, сословия не желали брать на себя новые неопределённые расходы. Кроме того, к лету 1570 года отсутствовала непосредственная необходимость в усилении обороны: со времени вторжения войск Карла IX на имперские земли в начале 1569 года и рейдов пфальцграфа Вольфганга Цвайбрюккенского в Эльзасе, благодаря мерам Франкфуртского депутатского съезда, серьёзных угроз не возникало[41].

Решения рейхстага укрепили принципы Аугсбургского мира 1555 года, сохранив ограничения полномочий императора. Впоследствии ни император, ни отдельные сословия не пытались снова ставить этот вопрос на рейхстагах. Единственно, что удалось Максимилиану, так это провести решение об утверждении своих сыновей членами рейхстага, что привело к усилению представительства Габсбургов в имперской иерархии[17].

Remove ads

Примечания

Литература

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads