Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Сюник

область Великой Армении Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

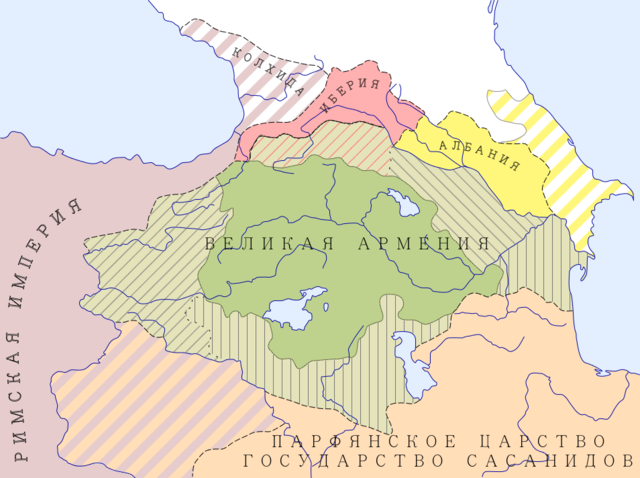

Сюни́к (арм. о файле [sjuníkʰ]; грабар Սիւնիք (Siwnikʻ)), Сисака́н (арм. Սիսական) — историко-географический регион Армении[1][2][3][4], расположенный в восточной части Армянского нагорья, в древности 9-я провинция (ашхар) Великой Армении[5][6][7][8]. Южная часть Сюника начиная со Средневековья также известна как Зангезур[9].

Сюник на карте Армении, изд. 1788 год

Remove ads

Историческая география

Суммиров вкратце

Перспектива

Роберт Хьюсен. Сюник в VII—XI вв.

Сюник и Арцах до IX в.

Сюник представлял собой большую область на востоке исторической Армении[3][4][5]. На западе и северо-западе Сюник граничил с провинцией Айрарат[10], на востоке естественная граница между Сюником и Арцахом проходила вдоль реки Акера (левый приток Аракса)[10]. На северо-востоке Сюник граничил с землями, непосредственно прилегающими к Гандзаку, на юго-западе — с гаваром Нахджаван[10] провинции Васпуракан. На севере в состав Сюника входили области Гегаркуник[11] и Сотк, прилегающие к побережью озера Севан[12]. На юге территория Сюника простиралась до реки Аракс[4][8][10].

Согласно Ашхарацуйцу (VII век), Сюник делился на 12 административно-территориальных районов — гаваров[13]:

«9. Сюник, к востоку от Айрарата, между Ерасхом (Араксом) и Арцахом, имеет 12 областей: 1. Ернджак, 2. Чагук, 3. Вайоц-дзор, 4. Гелакуни с морем, 5. Сотк, 6. Агахечк, 7. Цгак, 8. Габанд, 9. Багк или Балк, 10. Дзорк, 11. Аревик, 12. Кусакан. В этой провинции растут: мирт, герери (?) и гранат. В ней много гористых местностей»

— Ашхарацуйц[7]

В латинских источниках Равенской космографии (Италия, 700 год) Сюник называется Сианиа Кавказорум (Siania Caucasorum)[14][15]. В грузинских источниках упоминается как Сивниети[1][16], в арабских источниках — Сисаджан, а крупнейшая область[17] Вайоц-Дзор — Вайзур. Область Сотк упоминается у Птолемея как Содукена[18] (др.-греч. Σοδουκην) в сообщении «Области Армении в части, заключающейся между реками Евфратом, Киром и Араксом, суть следующие: у Мосхийских гор — Котарзенская, выше так называемых бохов; вдоль реки Кира — Тосаренская и Отенская; вдоль реки Аракса — Колтенская и ниже её Содукенская; у горы Париадра — Сиракенская и Сакасенская»[19].

Территория ≈ 15 237 км²[20][21]. Достаточно подробную карту этой исторической провинции Армении составил Роберт Хьюсен[22].

Remove ads

Происхождение названия

Согласно арменоведу Армену Петросяну, топоним Siwnik' (Сюник) связан с именем анатолийского бога солнца Siwini (Шивини)[23].

По мнению американского историка Джеймса Рассела, название провинции «Сисакан» происходит из иранского собственного имени «Сис» и в сочетании с иранским окончанием «кан» означает «благородный домен»[24].

Более поздняя форма именования юга Сюника — Зангезур — этимологически связана с названием крепости Дзагадзор (ныне деревня рядом с Горисом). Со временем название Дзагадзор у соседних персов превратилось в Зангезур (в персидском языке отсутствует звук «дз»). В литературе упоминается также возможная связь названия Зангезур с ещё одним топонимом — ущельем Цакедзор (арм. Ծակեձոր, от армянского «цак» — дыра, «дзор» — пропасть, ущелье), располагающимся к северо-западу от Гориса в долине реки Горис.

Remove ads

Исторический очерк

Суммиров вкратце

Перспектива

Античность. Великая Армения

В период правления Ахеменидов Сюник, предположительно, входил в состав сатрапии Мидия Персидской империи. А после смерти Александра Македонского, по-видимому, оставался в составе Мидии Атропатены[25].

С 189 года до н. э. Сюник находился в составе Великой Армении, которой правили представители династии Арташесидов, а в I—IV веках н. э. — династии Аршакидов. По мнению Роберта Хьюсена, под областью Фавнитис, которую, согласно Страбону, основатель Великой Армении Арташес I отвоевал у мидийцев, имелся в виду Сюник, а фонетическое несоответствие объясняется ошибкой писца, неправильно скопировавшего название Савнитис, обозначавшее Сюник[27]. На территории Сюника обнаружены надписи царя Арташеса I на арамейском языке[28][29][Комм 1].

По меньшей мере начиная с III века н. э. Сюником правили представители древнеармянской династии Сюни, называвшие себя потомками легендарного предка армян Хайка[30]. Это предание пересказано в «Истории Армении» историка V века Мовсеса Хоренаци:

«А в восточном краю, вдоль границ армянской речи (он назначает) двух наместников-десятитысячников, из среды родовладыческих домов Сисакеанов и Кадмеанов…»

Сюник являлся одним из сильнейших нахарарств древней Армении[33][34]. Об этом свидетельствуют сохранившиеся древние документы. Так, согласно «Зоранамаку» — государственной грамоте, упорядочивающей количество и распорядок воинских сил в древнеармянском государстве, — во время войны ашхар Сюник выставляла конницу, насчитывавшую 9400 всадников[35]. Согласно «Гахнамаку», списку княжеских родов в древнеармянском государстве, сюнийский князь занимал первый ранг среди армянской аристократии при царском дворе[36].

В начале IV века Сюник, как и вся Армения[37], был обращён в христианство[38]. Сюникские князья вместе с другими армянскими вельможами сопровождали[37] Григория Просветителя в Кесарию для рукоположения[38].

После раздела Великой Армении в 387 году, Сюник остался частью вассального Армянского царства[39]. Раздел армянского государства между Византией и Персией резко сократил территорию Армении (при этом соседние с Сюником провинции Арцах и Утик были переданы в состав Албанского царства) и одновременно привёл к распространению армянского этноса на северо-восток, в сторону Сюника и далее Кавказской Албании, чему способствовали разноплемённость этой области Закавказья и слабая связь между населяющими её племенами, которые ввиду этого, относительно быстро подвергались ассимиляции. Большую роль в этом процессе сыграла и христианизация Армении и Албании[40]. Сo второй половины 390-х годов великий армянский просветитель и учёный Месроп Маштоц осуществлял просветительскую деятельность в гаваре Ернджак провинции Сюник[41], а после создания в 406 году армянского алфавита с помощью князей Вагинака и Васака Сюни, он открыл здесь первые школы, в которых обучал учеников новой армянской письменности[42]:

«Вслед за тем он выехал в край Сюнакан, граничащий с (Голтном). Там с боголюбивой покорностью принял его ишхан Сюника, по имени Вагинак. Большую помощь получил он (Маштоц) от него в осуществлении поставленного перед собой дела, пока не объездил все пределы Сюника»

— Корюн, «Житие Маштоца»[43]

Об этом пишет также историк Сюника Степанос Орбелян[44].

С 428 года после ликвидации Армянского царства Сюник входил в состав Армянского марзпанства. В 440-х годах Сасаниды назначили сюникского князя Васака Сюни марзпаном (правителем) всей Армении. В Аварайрской битве (451) Васак Сюни не поддержал армянские войска под предводительством Вардана Мамиконяна и перешёл на сторону персов, что предопределило их победу[45][46]. Вероятно, с этого же времени роду Сюни поручается и охрана Дербентского прохода, что ещё больше усилило позиции сюникских князей.

VI—IX века

Князья рода Сюни входили в число наиболее влиятельных армянских династий[48][49]. При этом, как указывает исследователь Тим Гринвуд, в армянских источниках Сюник зачастую представляется как владение вероломных князей, чья преданность «армянскому делу» изначально вызывала сомнения[50]. Так, в 571 году накануне восстания в Армении, вызванного гонениями марзпана Сурена[51], владетель Сюника Ваган Сюни, не пожелав присоединиться к восстанию, отложился от Армении и перешёл в состав другой провинции Персии[52] — Адурбадагана[20][50] (имевшего тогда ещё ираноязычное население). Такое административное подчинение сохранялось до 640-х годов.

«За несколько времени перед этим возмутился и отделился от Армян Ваган, князь страны сюнийской, и просил у персидского царя, Хозроя, позволения — перевести управление сюнийской области из Двина в город Пайтакаран и перевести город в шахрмар атрпатаканский, чтоб им более не называться именем армянским. Просьба его была исполнена»

Роберт Хьюсен относит Сюник к той категории армянских княжеств, которые располагали значительной территорией и достаточным войском, чтобы не чувствовать себя зависимыми от централизованной власти. В то же время близость к Персидской империи и, соответственно, более высокий риск подвергнуться персидскому вторжению, склоняли князей Сюника, в случае необходимости, к поддержке персидского шаха против армянских царей[54].

Будучи окраинным районом исторической Армении, в VI—VII веках Сюник ещё не был полностью арменизирован. Процесс арменизации Сюника и части исторической Албании завершился, по-видимому, уже в позднесасанидскую и арабскую эпохи, однако в этот период здесь также увеличивается удельный вес населения иранского и семитского происхождения[55]. Вопрос о том, в какой степени в этот период Сюник воспринимал себя армянской провинцией, остаётся открытым — как сообщает Захарий Ритор, в VI веке в Сюнике говорили на своём собственном языке[50].

«Сисган также земля со [своим] языком и верующим народом, но живут в ней и язычники»

— Захарий Ритор, «Хроника»[56]

В то же время Мовсес Хоренаци локализует владения князей Сюни «в восточном краю, вдоль границ армянской речи»[32]. Учёный и богослов митрополит Сюника Степанос Сюнеци на рубеже VII—VIII веков сообщает о наличии сюникского диалекта армянского языка[57]:

«И также /следует/ знать все окраинные диалекты своего языка…и сперский, и сюнийский, и арцахский, а не только срединный и центральный…».

— Степанос Сюнеци, «Толкование грамматики»[58]

В 591 году в результате ирано-византийского договора, Сюник вместе с некоторыми другими областями Армении был признан частью государства Сасанидов[59].

С наступлением периода арабского владычества в начале VIII века армянский Сюник вместе с Восточной Грузией и территорией бывшего иранского марзбанства Албании вошёл в состав одного из регионов наместничества Арминийа — Арминийа I[60][61].

С 821 года большая часть Сюника принадлежала сюзерену Васаку Сюни. В том же году Сюник подвергся нападению арабских войск, однако князь Васак, обратившись за помощью к хуррамитскому предводителю Бабеку, смог очистить край от арабов[62]. В последовавшей войне с хуррамитами (826—827) были опустошены гавары Балк (юг Сюника) и Гегаркуник (прилегающий к озеру Севан). После смерти Васака Сюником правили его сыновья Филипэ и Саак[63][64]. Первый из них стал владетелем восточного Сюника и Вайоц-Дзора, второй — владетелем западного Сюника и основателем рода Хайказун, правившего Гегаркуником[11]

В 831—832 годах Сюник участвовал в восстании против арабского наместника Хола. В 853 году провинция подверглась нашествиям арабского военачальника Буга[65], а сюникские князья Васак Ишханик и Ашот были взяты в плен и высланы в Самарру. До возвращения Васака Ишханика, сюзереном всего Сюника был князь Гегаркуника Васак Габур: «В это время ишханац ишхан Ашот поставил ишханом Сюника, оказав ему царские почести, Васака Хайказна, прозывавшегося Габуром…»[66].

Накануне восстановления централизованного армянского государства, Сюник представлял собой одно из трёх крупнейших политических объединений Армении (наряду с владениями Арцруни и Багратуни)[67].

Багратидская Армения. Сюникское царство

Род Сюни поддержал основателя армянского царства Багратидов Ашота I в его восхождении на царский трон, признав его главенство над Сюником[68]. В 875 году сюникские князья Григор Супан II и Васак Ишханик приняли участие в собрании армянской знати, созванном по инициативе Геворга II Гарнеци, которое предложило халифу возвести Ашота I на армянский трон[69]. Васак Ишханик признал вассальную зависимость[70] от князя князей Ашота Багратуни. Иоанн Драсханакертци писал в начале X века:

«Однако Васак, великий ишхан Сюника, который ласкательно прозывался Ишханик, подчинялся ишханац ишхану Ашоту с неизменным благоразумием, молчаливой скромностью и весьма охотно; он внимательно прислушивался к его советам как к закону, храня их всегда в своём сердце»

— Ованес Драсханакертци, «История Армении»[66]

В 885 году Сюник вошёл в состав воссозданного Армянского царства[71]. В начале X века арабский автор Истахри сообщает, что Сисаджан находится на пути из Бардаа в Двин, в армянских землях[72], «в царстве Санбата, сына Ашута»[72]. Византийский император Константин Багрянородный свои официальные письма адресовал[73] «князю Сюника — в Армению, князю Вайоц-Дзора — в Армению»[74].

В начале X века сюзерены Сюника пытались завладеть соседним гаваром Нахиджеван. В 904 году царь Смбат I, желая ослабить княжество Васпуракан, передал Нахчаван Сюнику[75]. По побуждению Арцрунидов, правителей Васпуракана, саджидский эмир Юсуф в 909 году напал на Армению и, подвергнув разрушениям селения и крепости по всему Сюнику, присоединил к своим владениям область Ернджак.

После смерти сюзерена Ашота (ок. 909), Сюник был разделён на два княжества между его сыновьями[76]. Князь Смбат получил западный Сюник — Вайоц-Дзор и Шаапонк (Чагук), а его брат Саак — восточную часть — область Балк, вдоль реки Акера[77]. В правление царя Ашота II северная часть Сюника, прилегающая к озеру Севан (севернее Варденисского хребта), была присоединена к владениям Багратидов[Комм 2].

В 970—980-х годах политический центр области начал перемещаться на юг (в гавар Балк), при этом, права сюзерена достались князю Смбату (внуку Ашота Сюни). Последний, используя ослабление централизованного армянского государства, в 987 году[17] провозгласил Сюник самостоятельным царством: «Короновали того прекрасного мужа, армянина Смбата — владыки Сюника»[78] — пишет Степанос Орбелян. Через год, однако[79], он был вынужден признать вассальную зависимость от анийских Багратидов[80]. Как до, так и после образования вассального Сюникского царства, владыки этой области принимали участие во всех военно-политических событиях армянского государства (974 г.[81], 988 г.[79], 1003 г., 1040 г.[82]) и оставались верными союзниками Багратидов[83]. В начале 990-х годов царь Гагик I в процессе объединения армянских земель под централизованной властью, присоединил к собственно Анийскому царству княжеские владения Вайоц-Дзора[84] и ряд других областей Сюника[85]. Современник событий Степанос Таронаци пишет:

«В самый день смерти Сембата воцарился брат его Гагик зимою 989 года в городе Ани. Он завладел большим числом крепостей и округов в пределах Вайоц-дзора, Хачена и Парисоса…»

— Степанос Таронаци, «Всеобщая История»[86]

Сюникское царство достигло наивысшего расцвета при Васаке и Смбате II, в первой половине XI столетия[80], став суверенным в 1045 году, с падением Анийского царства. В середине XI века, с началом вторжения сельджукских войск под предводительством Алп-Арслана, Сюник наряду с Таширом, в отличие от большинства остальных областей Армении, не подверглись завоеванию[87][88][89][90]. После смерти (ок. 1072 года) Григора I, последнего представителя династии Сюни, не оставившего детей[Комм 3][91], царём Сюника становится Сенекерим, власть которого была утверждена сельджукским султаном Мелик-шахом[92][93]. Вскоре, однако, Сенекерим был убит, предположительно, шеддадидским эмиром[94], как пишет средневековый историк, последний «…обманом умертвил армянского царя Сенакарима и взял страну Сюнийскую»[95]. После этого территории Сюника, как и ряд других областей Армении, стали постепенно переходить под контроль сельджуков[96]. С наступлением 1103 года, сельджуки под командованием Чортмана разрушили столицу царства город Капан. В 1104 году они захватывают крепость Воротан, а через год — Бген[97]. Степанос Орбелян пишет об этом:

«Густой мрак овладел армянским народом. Впали в тяжёлое горе все церкви Армении и христианство. Но Багаберд, Геги, Какаваберд, Шлорут, Карчеван, Мегри, Грхам сохранились за внуками Ашота — царя Григора и Смбата»

Оригинальный текст (арм.).. և խաւար թանձրամած կալավ զազգս Հայաստանեայց. եւ սուգ անհնարին զգեցան ամենայն քրիստոնեայք և եկեղեցիք Հայոց. բայց մնացին Բաղաբերդ եւ Գեղի, Կաքաւաբերդ, Շլորուտն, Կարճևան, Մեղրի, Գրհամ առ Գրիգորոյ թագավորի եւ Սմբատայ` թոռանց Աշոտոյ որք էին անզավակ:— Степанос Орбелян, «История области Сисакан»[98]

В 1126 году город Капан и область Аревик подверглись опустошению войсками Харон амира. В 1152 году сельджуки захватили крепость Шлорут, а в 1157 году — крепость Мегри. В 1166—1169 годах сельджукский атабек Шамс ад-Дин Ильдегиз присоединяет к своим владениям крепости и замки Грхам, Гехи, Какаваберд и Ккноц. В 1170 году была захвачена крепость Багаберд, где было сожжено более 10 тысяч армянских рукописей, а вместе с тем, закончилась и история армянского царства в Сюнике[99] — «Таким образом угас там и этот светильник; и началось господство Парсов», — пишет историк XIII века Вардан Аревелци[100].

Сельджукские нашествия нанесли катастрофический удар по армянскому этносу[96]. До вторжения сельджуков в Сюнике насчитывалось около 1000 селений, тогда как к концу XIII века эта цифра снизилась на треть[101][102].

Сюникское княжество. Армения в XIII—XV веках

Начиная с конца XII века армянская знать, объединив свои усилия с Грузинским царством и опираясь на поддержку армянского населения, приступила к изгнанию сельджуков из Восточной Армении и большей части Центральной Армении[103]. Уже в 1196 году был освобождён Гегаркуник[104]. В 1211 году армяно-грузинские войска под командованием Закаре и Иване Закарянов освобождают от ига сельджуков весь Сюник[105][106]. Историк Сюника Степанос Орбелян (XIII в.) пишет: «Они большими усилиями освободили нашу страну Армению от ига персов… в 660 (1211) году освободили Сюник, Воротн, Бхен.»[107]. Другой историк того же столетия, Киракос Гандзакеци, дополняет:

«…они отличились большой отвагой в боях: завоевали и взяли себе множество областей армянских, которыми владели персы и мусульмане, — гавары, расположенные вокруг моря Гегаркуни, Ташир, Айрарат, город Бджни, Двин, Анберд, город Ани, Карс, Вайоцдзор, область Сюнийскую и близлежащие крепости, города и гавары»

— Киракос Гандзакеци, «История Армении»[108]

После освобождения области здесь появились два княжеских дома — Орбеляны и Прошяны[106] (Хахбакяны), ставшие вассалами Закарянов[109]. Основатели этих династий получили свои владения за заслуги в войнах с сельджуками. Сюникскую ветвь Орбелянов основал Липарит, сын Эликума, а династию Хахбакянов — Васак[97], происходящий из соседней армянской области Хачен[110]. По выражению историка XIII века Киракоса: «И были они родом из Хачена, знатного происхождения, по вере православные христиане и армяне по национальности»[111]. Воцарившись в Сюнике, Орбеляны входят в число влиятельных княжеских домов Армении[4], а освобождение от сельджукской гегемонии способствует культурному развитию края[112]. Власть Прошянов распространялась главным образом на гавары Гегаркуник на юго-западе озера Севан и Вайоц-Дзор с резиденцией в местечке Сркгунк[113][114]. В 1236 году обе династии вынужденно признают над собой власть монголов, захвативших тогда армянские земли[115]. В 1251 году Смбат Орбелян получает от монгольского двора права инджу[80][116][117][118]. Эти права были сохранены также при хане Хулагу и после него[119]. Земли, которыми владел Смбат Орбелян, простирались до пределов Нахичевани[4], а владения младшей ветви княжеского дома охватывали побережье Севана[4]. Благодаря полученным привилегиям и неприкосновенности, в этой части Армении складываются сравнительно терпимые условия, что, в свою очередь, способствует улучшению экономической и культурной жизни области[119][120]. Так, например, здесь действовал Гладзорский университет, являвшийся самым значимым высшим учебным центром своего времени[121][122]. В то же время, регион становится также главным оплотом национально-государственного устройства на территории всей исторической Армении[118][123], где всё ещё сохранялась армянская государственная автономия[124][125].

Тарсаич Орбелян (1273—1290), преемник Смбата, сосредоточил в своих руках власть над всем Сюником, включая Вайоц-Дзор и Гегаркуник[126]. При Эликуме Орбеляне (1290—1300), в отличие от остальных частей Армении, в Сюнике был относительный мир[127]. Его наследник, князь Буртел (ок. 1300—1344), правил более четырёх десятилетий, и также способствовал культурному развитию области[128].

В 1380 году напавший на Армению хан Тохтамыш увёл в плен из Сюника, Арцаха и Парскаайка десятки тысяч армян[130], а спустя всего несколько лет, в 1387 году, Сюник подвергся нашествиям Тамерлана[130]. Тем не менее к концу XIV — началу XV века, Сюник ещё принадлежал к числу сохранившихся армянских полуавтономных княжеств[131], где продолжала существовать местная армянская феодальная знать[132].

В 1403 году сюникские князья Смбат и Буртел Орбеляны были схвачены и высланы в Самарканд, однако вскоре были освобождены и утверждены в своих владениях[97][133].

В этот период Сюник попал под власть объединений тюркских кочевых племён Кара-Коюнлу, которых впоследствии сменили племена Ак-Коюнлу. Господство монгольских ильханов и особенно туркменских завоевателей Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу имело крайне тяжёлые последствия: были разрушены производительные силы, часть населения подверглась ограблению и истреблению, уничтожались памятники культуры[134]. Земли отнимались у местного населения и заселялись пришлыми кочевниками[135], часть армянского населения была вынуждена эмигрировать со своих исторических земель[136][137][138].

В 1410 году предводитель Кара-Коюнлу Кара Юсуф забрал себе владения Смбата Орбеляна[97]. Последний с сыновьями (Иванэ, Бешкен и Шах) был вынужден уйти в Грузию. В 1417 году Иванэ и Бешкен вновь были утверждены в своих владениях. Согласно историку Товме Мецопеци — основному армянскому источнику этого периода, ранние годы правления Кара-Коюнлу были относительно мирными. Этот тихий период, однако, был нарушен с приходом Искандар-хана, который превратил Армению в «пустыню» и подверг её «разрушениям и грабежу». Тем не менее, Искандар-хан делал также попытки примирения с армянами, особенно с феодалами и духовенством. Так, он принял титул «Шах-и-Армен» (Царь армян), а также назначил своим советником армянина Рустама, сына князя Бешкена Орбеляна. В 1425—1430 годы Рустам занимал должность губернатора провинции Айрарат с центром в Ереване. Его власть распространялась до Сюника, где правил его отец, всё ещё сохранявший за собой титул «князя князей»[139].

Однако в 1435 году, во время третьего похода тимурида Шахруха против Кара-Коюнлу, Сюник был опустошён, а Бешкен с 6 тысячами подданных бежал в Грузию, получив от своего тестя (царя Александра) армянский округ Лори[140][141].

«…Царь, лицемерно оказав ему почести, дал ему замок Лорийский. Будучи набожным и богобоязненным, он с любовью установил порядки, милостиво и с любовью относился ко всем бедным, призывал и собирал всех. Он почитал и снабжал хлебом, пищей и одеждой всех обращавшихся к нему [людей] из народа армянского. Кровожадный тот зверь безжалостный [царь Алексан] из боязни, порождённой напрасными и ложными сомнениями — как бы все армяне не собрались к нему и тогда разорятся области Иберии, — а особенно доносом злых ишханов, дал ему отраву, через одного мужа из армян…»

— Фома Мецопский, «История Тимур-Ланка и его преемников»[142]

При следующем правителе Кара-Коюнлу Джахан-шахе (правил в 1436—1467 годах) феодалы Сюника и Вайоц-Дзора получают контроль над некоторыми областями, и им даже позволяется использовать титул «ишхан»[143]. Тем самым, Джахан-шах стремился получить поддержку армян в борьбе со своими врагами[143]. Однако большим авторитетом эти князья уже не пользовались[144]. После гибели Джахан-шаха владения Кара-Коюнлу отошли к их главным соперникам — объединению кочевых племён Ак-Коюнлу. В 1501 году государство Ак-Коюнлу было разгромлено кызылбашами во главе с Исмаилом Сефевидом, основавшим Сефевидское государство, к которому перешли все территориальные завоевания государства Ак-Коюнлу.

XVI—XVIII века. Национально-освободительное движение

В течение XVI—первой половины XVIII веков Армения и соседние регионы в результате территориальной экспансии Османской империи неоднократно становились ареной войн между Османской империей и Ираном[145]. В этот период обеими армиями опустошались огромные территории Армении, вынуждая армянское население мигрировать, что в итоге приводило к серьёзному сокращению его численности на территориях исторической Армении[146]. Амасийским договором 1555 года, завершившим войну, длившуюся четыре десятилетия, была закреплена принадлежность Восточной Армении сефевидскому Ирану[147]. В 1590 году она отошла к Османской империи, а в 1639 году по условиям договора Каср-э-Ширина — вновь к Сефевидам[97].

В XVI—XVII веках, несмотря на утвердившиеся на территории Восточной Армении мусульманские племена, в Сюнике и соседнем Нагорном Карабахе сохранялись армянские феодальные владения — меликства, располагавшие своими собственными вооружёнными отрядами[148][148][149]. Наиболее значимыми из них были владения Мелик-Шахназара в Гегаркунике, Мелик-Айказа в Кашатаге[150], Мелик-Сафраза в Ангехакоте и другие.

В начале XVII века персидский шах Аббас расселил курдские племена на территориях, расположенных между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Сюником, имея своей целью ослабить и разобщить области армянских меликов[151]. Во время «Великого сургуна» 1604 года, когда шах Аббас выселил из Восточной Армении от 250 до 300 тыс. человек, насильственному выселению подверглось также население Сюника[152]. Аракел Даврижеци, современник событий, пишет в середине XVII века:

«…он превратил в необитаемую [пустыню] благоденствующую и плодородную Армению. Ибо при переселении он изгнал в Персию [жителей] не одного или двух, а многих гаваров, начиная с границ Нахичевана через Ехегадзор, вплоть до берегов Гегамских, Лорийский и Хамзачиманский гавары, Апаран,…»

— Аракел Даврижеци, «Книга историй»[153]

В XVII—XVIII веках юг Сюника — Зангезур — становится одним из центров национально-освободительной борьбы армянского народа[154]. Сюникские мелики приняли участие в Эчмиадзинском собрании 1677 года, имевшем своей целью организацию борьбы за освобождение Армении[155]. В 1699 году сын сюникского мелика[156] Исраеля Исраэл Ори организовал в Ангехакоте тайное собрание[157] с участием одиннадцати меликов[157], на котором было принято обращение к ряду западноевропейских государств с просьбой о помощи в деле национально-освободительной борьбы армянского народа. Он в течение двух десятилетий вёл безрезультатные переговоры с рядом европейских государств о поддержке армянского освободительного движения, после чего, стало ясно, что единственным заступником и надеждой армянского народа может быть только Русское Царство[158][159]. Ори стал первым лидером, решившим ориентироваться на Россию. В 1701 году он ездил в Москву, где представил Петру I свои предложения по освобождению Армении вооружёнными формированиями Сюника и Арцаха при российской помощи[160][161] и получил обещания в содействии. В 1711 году Исраэль Ори умер, не доведя дело до конца (см. также Персидский поход (1722—1723)).

В 1722 году армяне Сюника восстали против персидского ига[162][163]. Восстание возглавил Давид Бек[164][165], сумевший освободить юг области, в том числе и город Капан. Восстание охватило также Нахичеванский край — в частности, Давид Беком был занят Агулис[162]. Одновременно, он также вёл успешные бои против османских войск, пытавшихся захватить область в 1725—1727 годах[166]. Особо важное значение сыграла победа при Галидзоре[167] в 1727 году. В том же году Сефевиды признали власть Давид Бека над регионом[166][167], а сам полководец получил право чеканить монеты. Через некоторое время, однако, раздоры среди предводителей движения привели к тому, что часть их во главе со священником тэр Аветисом вступила в переговоры с турецкими властями, в результате чего, крепость Алидзор была сдана туркам[162]. После смерти Давид Бека (1728) борьбу за независимость возглавил Мхитар Спарапет[168], которому вскоре удалось взять город Ордубад[162]. Некоторое время спустя, в 1730 году, армянский полководец был предательски убит, после чего восстание армян Сюника пошло на спад[162]. В 1730-х годах пришедший к власти в Иране Надир-шах признал полуавтономный статус меликств Сюника и Карабаха[169].

В XVII—XVIII веках территория исторического Сюника входила в пределы разных административно-территориальных единиц: побережье Севана было в границах беглербегства Чухур-Саад; Вайоц-Дзор, Чахук, Шаапонк и Ернджак во второй половине XVIII столетия вошли сначала в Тебризское, а затем Нахичеванское ханства; Цхук, Агаечк и Абанд находились в составе Карабахского ханства, а Дзорк, Балк и Аревик — Тебризского ханства. Со второй половины XVIII века побережье Севана находилось в границах Эриванского ханства, южная часть Сюника — в пределах Карабахского.

XIX — начало XX века

В ходе Русско-персидской война (1804—1813) был заключён Кюрекчайский договор (1805), согласно которому Зангезур отошёл к Российской империи. С этого же времени под фактическим контролем Российской империи находились также области к северу и востоку от озера Севан (юридически с 1813 года после Гюлистанского договора). После Русско-персидской войны (1826—1828) к России отошла вся Восточная Армения [170][171][172][173]. В 1830-е годы западные районы Сюника (Гелакуник, Сотк, Вайоц-Дзор, Чахук, Шаапонк, Ернджак) были включены в состав Армянской области, восточные (Цхук, Агахечк, Абанд, Дзорк, Балк, Аревик) — в состав Карабахской провинции. Несмотря на многовековые гонения и депортации, в 1830-х годах армяне продолжали составлять большинство населения Сюника/Зангезура[174].

В 1849 году после образования Эриванской губернии ряд областей Сюника (Гелакуник, Сотк, Вайоц-Дзор, Чахук, Шаапонк, Ернджак, Дзорк, Балк, Аревик и часть Ковсакана) вошли в её состав. Цхук, Абанд и остальная часть Ковсакана были включены в пределы Шемахинской губернии. После очередной территориальной реформы, с конца XIX века, области западнее Зангезурского хребта находились в составе Эриванской губернии, восточнее — Елизаветпольской губернии (Зангезурский уезд).

После Октябрьской революции

В 1918—1920 годах Зангезур стал ареной ожесточённых армяно-татарских (далее по тексту - азербайджанцы) столкновений и этнических чисток. С 1918 года этот регион находился под фактической властью Андраника Озаняна, расположившего свой штаб в Герюсах (Горисе), где был создан Армянский национальный совет Зангезура. С середины 1918 года Андраник сыграл заметную роль в разрушении мусульманских селений во время чистки Зангезура[175]. Ричард Ованнисян описывает данные действия Андраника как начало процесса преобразования Зангезура в «прочную армянскую землю»[175].

В сентябре 1919 года руководителем обороны южной части Зангезура — Капана — был назначен Гарегин Нжде, руководителем обороны северной части — Сисиана — Погос Тер-Давтян. В ноябре под Герюсами армянские войска сумели остановить наступление азербайджанцев, после чего перешли в контрнаступление, разгромив ряд укреплённых азербайджанских селений. 10 августа 1920 года между РСФСР и Республикой Армения было заключено соглашение, по которому спорные области, включая Зангезур, были заняты Красной Армией. Нжде и Тер-Давтян этого соглашения не признали и организовали партизанскую борьбу против Красной Армии (Тер-Давтян вскоре погиб, и Нжде сосредоточил в своих руках командование в Зангезуре). В начале октября в Зангезуре началось массовое восстание, и к концу ноября Зангезур был полностью освобождён. 25 декабря 1920 года съезд, состоявшийся в Татевском монастыре, провозгласил «Автономную Сюникскую республику», которую фактически возглавил Нжде, принявший древний титул спарапета (главнокомандующего). Впоследствии Нжде распространил свою власть также на часть Нагорного Карабаха, соединившись с действовавшими там повстанцами. 27 апреля 1921 года была провозглашена Республика Горная Армения, в правительстве которой Нжде занял посты премьер-министра, военного министра и министра иностранных дел. 1 июля Нагорная Армения приняла название Республики Армения, как продолжение Первой Республики; её премьером был объявлен премьер последней Симон Врацян, а Нжде был объявлен военным министром. Нжде, вслед за Андраником, в 1921 году изгнал остатки азербайджанского населения из Зангезура, добившись, по словам Клода Мутафяна, «реарменизации» региона»[176].

Вскоре войска Красной Армии перешли в наступление, и 9 июля Нжде, заручившись гарантиями руководства Советской Армении относительно сохранения Сюника в составе Армении, с оставшимися повстанцами ушёл в Иран[177][178].

Советская и постсоветская эпоха

После падения Горной республики в 1929 году, Зангезур был включён в состав Армянской Советской Социалистической Республики, а некоторые части исторического Сюника[179] — территория гаваров Чахук и Ернджак[22] — в состав Нахичеванской Автономной Республики. В советские годы бурно развивалась экономика области, особенно металлургия. В городе Каджаран был создан Зангезурский медно-молибденовый комбинат.

В 1991 году после восстановления независимости Армении на армянской части территории исторического Сюника были образованы 3 марза — Сюник, Вайоц-Дзор и Гехаркуник. В годы Первой карабахской войны Сюник находился в зоне армяно-азербайджанского конфликта. На сегодняшний день в регионе особо развивается туризм, в частности в 2010 году в Сюнике была открыта Татевская канатная дорога «Крылья Татева», считающаяся самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой. Здесь — курортный городок Джермук. По территории Сюника проходит стратегический для Армении Газопровод Иран — Армения.

- Пейзажи в районе села Веришен

- Первобытная обсерватория Зорац-Карер. 3-5 тысячелетия до н.э.

Remove ads

Культурная жизнь

Суммиров вкратце

Перспектива

|  | |||||||||

Рукопись Гладзорской школы миниатюры, Торос Таронаци, 1318 год. Рукопись Татевской школы миниатюры, Григор Татеваци, 1378 год | ||||||||||

Сюник являлся одним из культурных центров средневековой Армении[180]. В конце IV—начале V века здесь вёл просветительскую деятельность создатель Армянского алфавита, учёный Месроп Маштоц[41][43]. Здесь же в V веке была основана Сюникская семинария (с VIII века она располагалась в монастыре Макеняц в гаваре Сотк), являющаяся одной из наиболее известных на всей территории Армении[181]. В Сюнике родились многие выдающиеся представители армянской культуры. С V века известен поэт-гимнограф Степанос Сюнеци (первый), в VI веке здесь жил Петрос Сюнеци, в VII веке Матусаха, в VIII веке — Степанос Сюнеци. Важную роль в истории Армянской церкви играло Сюнийское епископство, которое со времён католикоса Нерсеса IV получило статус митрополитства, имея в своём подчинении 12 епископств[97]. Сюникский митрополит носил титул «протофронтеса Великой Армении». Историк Сюника, епископ Степанос следующим образом описывает пределы его юрисдикции:

«Пределы подвластных ему паствы областей суть следующие: Сюник[Комм 4], Бахк, Аревик, Ордват, Аргулик, Вананд, Ернджак, Нахичевань, Джуга до пределов реки Ерасх, Чахук, Вайоц Дзор...Гегаркуник... весь Поракн, про который было много разногласий, но армянские католикосы большими возмущениями подтвердили. Определяются также пределы с Агванией: Рмбадзор, гавар Цар, Агаеч, по которому течёт река Агвано, до моста Каравазин...»

— Степанос Орбелян, «История области Сисакан»[182]

В 895 году была основана высшая школа при монастыре Татев, которая впредь становится важным культурным центром всеармянского значения. Уже с X—XI столетий армянская литература, художество и архитектура в Сюнике и остальных армянских государствах развивается более свободно, чем когда-либо, начиная с V века[183]. В конце XIII—начале XIV века относительное политическое спокойствие в Сюнике способствует тому, что провинция становится основным культурно-интеллектуальным центром Армении того периода[184]. Так, например, с 1280-х годов известен своей деятельностью Гладзорский университет[122] в гаваре Вайоц-Дзор, достигший наибольшего процветания в начале XIV века в годы правления князя Буртела Орбеляна[128]. Он являлся самым прославленным армянским монашеским центром своего времени[121][185], где сохранялись традиции армянской монофизитской культуры[186]. Сюда приходили учиться со всех концов Армении. Среди известных учеников историк Сюника, автор «Истории области Сисакан» Степанос Орбелян[Комм 5], архитектор Момик, миниатюристы Торос Таронаци и Тиратур Киликеци, богослов Мхитар Саснеци и другие. В 1373 году ученик Гладзорского университета Ован Воротнеци основывает Татевский университет, где жил и творил один из видных средневековых учёных Армении — Григор Татеваци (XIV—XV вв.). Татевский монастырь также являлся одним из интеллектуальных центров средневековой Армении[187], в котором содержалась большая библиотека и развивалась школа армянской миниатюры.

Из Сюника известны многочисленные армянские рукописи, среди которых знаменитое «Гладзорское Евангелие»[186]. В XIII—XIV веках в гаваре Вайоц-Дзор развивалась художественная школа (Сюникская школа[188]), представленная памятниками архитектуры и резьбы по камню, которая также славилась иллюминированными рукописями[189]. Сюник являлся важнейшим центром художественного творчества Армении начала XIV столетия[190]. Одна из древнейших иллюстрированных рукописей из Сюника — Евангелие 989 года, написанное в монастыре Нораванк[191].

Из архитектурных памятников наиболее известны Татев (895—906 гг.), Нораванк (XIII—XIV вв.), Ваганаванк (911 г.), Макеняц (X в.), Бхено-Нораванк (XI в.), Сисаван (VII в.), Воротнаванк (IX—XI вв.), Зорац (XIV в.) и др. В конце XIII века Степанос Орбелян приводит длительный список монастырей этой части Армении[185].

Галерея

- Природа региона

- Колокол Арснадзора

- Пейзажи Сюника в районе сёл Амлетаван и Андокаван

- Пейзажи Зангезура в районе села Шванидзор

- Вид на южную часть города Мегри

- Памятники истории и культуры

- Монастырь Цицернаванк, IV—VI вв.

- Воротнаванк, IX—XI вв.

- Арени, церковь Святой Богородицы, 1321 год

- Церковь Танаат, 1273—1279 гг.

- Бхено Нораванк, 1062 г.

- Спитакавор, 1320—1330-гг.

- Ваганаванк, X—XI вв.

- Армянский манускрипт XIII века

- Хачкар армянского архитектора Момика, 1306 год

- Пещерный город с руинами церквей в районе Хндзореска

- Татевская пустынь, XVII—XVIII вв.

Remove ads

Известные уроженцы

Античность

- Вагинак Сюни — государственный и военный деятель Великой Армении начала IV века

- Андовк Сюни — государственный и военный деятель Великой Армении середины IV века

- Парандзем — принцесса Армении, супруга Аршака II (350—368)

- Иовсеп Вайоцдзорци — католикос Армении 440—454 гг.

- Васак Сюни (V век) — государственный деятель, правитель (марзпан) Армении в 442—451 гг.

Средневековье

- Степанос Сюнеци (V век) — гимнограф

- Петрос Сюнеци (VI век) — книжник, историк

- Степанос Сюнеци (VII—VIII века) — грамматик, поэт

- Саакдухт (VIII век) — поэтесса

- Маштоц I Егивардеци — католикос Армении 897—898

- Ваган I Сюнеци — католикос Армении 968—969

- Месроп Вайоцдзореци (X век) — церковный писатель

- Григор Тутеорти (XII—XIII века) — церковный деятель

- Степанос Орбелян (XIII век) — историк

- Момик (XIII—XIV века) — архитектор

- Ован Воротнеци (XIV век) — философ, педагог

- Аракел Сюнеци (XIV—XV века) — поэт, философ

Новое время

- Мовсес III Татеваци (Сюнеци) — католикос Армении в 1629—1632 годы.

- Еремия Меграци (XVII век) — лингвист.

- Исраэль Ори — деятель национально-освободительного движения, 1690-е — 1711 годы.

- Давид-Бек — лидер национально-освободительного движения в Сюнике в 1720-е годы.

- Петрос Капанци — поэт XVIII века.

Remove ads

См. также

Комментарии

- Языком правительства и суда Великой Армении в период правления Арташеса I был имперский арамейский, тогда как языком общения являлся армянский

- Ещё в 903 году здесь, на побережье Севана, брат Смбата I спарапет Шапух строит церковь Ваневан, назначив свою сестру Мариам управителем места.

- Об этом сообщает также надпись супруги Шаандухт 1086 года на Ваанаванке:«Ի: ՇԼԵ: (1086) ԹՎԱԿԱՆԻՆ, ԵՍ՝ ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ ԴՈՒՍՏՐ ՍԵԻԱԴԱ(Յ)Ի ԱՂՎԱՆԻՑ ԹԱԳԱԻՈՐԻ ԵԻ ԱՄՈՒՍԻՆ ԳՐԻԳՈՐ ԹԱԳԱԻՈՐԻ՝ ՈՐԴԻՈՅ ԱՇՈՏԿԱ, ՎԱՍՆ ՈՉ ԳՈԼՈՅ ՄԵՐ Ի ՄԻԱՍԻՆ ԺԱՌԱՆԳ (Ը)ՍՏ ՄԱՐՄՆՈ…» См.: Свод армянских надписей, пр. II, 1960, с. 138 (арм.)

- Местечко с таким названием существовало в центральной части провинции. См.: Thomas F. Mathews, Avedis Krikor Sanjian. Armenian gospel iconography: the tradition of the Glajor Gospel. — Dumbarton Oaks, 1991. — С. 19.

- Рукоположён в митрополиты Сюника рукою католикоса армянского Константина II Пронагорц в 1287 году, о чём сообщает сам историк в своём труде «История области Сисакан».

- Сестра царя Васпуракана Гагика Арцруни. См. Степанос Орбелян. История области Сисакан (арм.). — Ереван, 1986. — С. 183.

Remove ads

Примечания

Литература

Исторические источники

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads