Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Физиология дыхания

процесс Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Физиоло́гия дыха́ния — совокупность процессов, результатом которых является потребление кислорода и выделение углекислого газа живыми организмами[1]. Дыхательная система наряду с сердечно-сосудистой является неотъемлемым элементом слаженной и взаимосвязанной работы всех органов и систем макроорганизма, поддерживающей постоянство газового состава альвеолярного воздуха, циркулирующей крови и тканевой жидкости[1].

Remove ads

Процесс

Физиологический акт дыхания включает этапы[1]:

- вне́шнее дыха́ние (вентиляция альвеол, которая непосредственно обеспечивается дыхательной системой);

- газообме́н в лёгких (между альвеолярным воздухом и кровью капилляров малого круга кровообращения);

- тра́нспорт га́зов кро́вью (перенос кислорода с током крови ко всем периферическим органам и тканям, в том числе и самим лёгким, а также удаление углекислоты, образующейся в ходе катаболических процессов сердечно-сосудистой системой);

- Газообмен между артериальной кровью и тканями

- тканево́е (кле́точное) дыха́ние — совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в ходе которых происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды с высвобождением энергии, необходимой для биосинтеза молекул аденозинтрифосфата (АТФ), являющегося универсальным источником энергии в клетке.

Remove ads

Регуляция

Суммиров вкратце

Перспектива

Регуляция дыхательных движений осуществляется дыхательным центром, который представлен совокупностью нервных клеток, расположенных в разных отделах центральной нервной системы. Основная часть дыхательного центра расположена в продолговатом мозге. Активность его зависит от концентрации углекислого газа (CO2) в крови и от нервных импульсов, приходящих от рецепторов разных внутренних органов и кожи.

Так, у новорожденного ребенка после перевязки пупочного канатика и отделения от организма матери в крови накапливается углекислый газ и снижается количество кислорода (см. также Асфиксия новорождённых). Избыток CO2 гуморально (нейрогуморально), а недостаток O2 рефлекторно через рецепторы кровеносных сосудов возбуждают дыхательный центр. Это приводит к сокращению дыхательных мышц и увеличению объёма грудной клетки, легкие расправляются, происходит первый вдох — чаще с криком.

Нервная регуляция оказывает рефлекторное влияние на дыхание. Горячий или холодный раздражитель (сенсорной системы) кожи, боль, страх, гнев, радость (и прочие эмоции и стрессоры), физическая нагрузка быстро меняют характер дыхательных движений (см. Вегетативная нервная система#Физиология).

Болевые рецепторы в лёгких отсутствуют, поэтому с целью предупреждения заболеваний проводятся периодические флюорографические обследования.

Remove ads

Дыхание у человека

Суммиров вкратце

Перспектива

Дыхание у человека можно разделить на стадии:

- внешнее дыхание — газообмен между внешней средой и альвеолами посредством дыхательных путей;

- газообмен в лёгких между воздухом и кровью;

- транспортировка газов кровью между лёгкими и тканями;

- газообмен между кровью и тканями;

- тканевое дыхание.

Внешнее дыхание

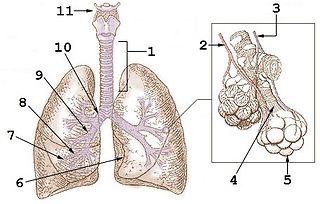

1 — трахея; 2 — лёгочная вена (несёт к сердцу кровь, обогащённую кислородом); 3 — лёгочная артерия (приносит от сердца кровь, богатую углекислым газом); 4 — бронхиола и альвеолярные ходы; 5 — альвеолы; 6 — плевра; 7 — дольковые бронхи; 8 — сегментарный (третичный) бронх; 9 — долевой бронх; 10 — правый главный бронх; 11 — гортань

Функция внешнего дыхания обеспечивается как дыхательной системой, так и системой кровообращения. Атмосферный воздух попадает в лёгкие из носоглотки (где предварительно очищается от механических примесей, увлажняется и согревается) через гортань и трахеобронхиальное дерево (трахею, главные бронхи, долевые бронхи, сегментарные бронхи, дольковые бронхи, бронхиолы и альвеолярные ходы) попадает в лёгочные альвеолы. Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами составляют единое альвеолярное дерево, а вышеуказанные структуры, отходящие от одной конечной бронхиолы, образуют функционально-анатомическую единицу дыхательной паренхимы лёгкого — а́цинус (лат. ácinus — гроздь). Смена воздуха обеспечивается дыхательной мускулатурой, осуществляющей вдох (набор воздуха в лёгкие) и выдох (удаление воздуха из лёгких). Через мембрану альвеол осуществляется газообмен между атмосферным воздухом и циркулирующей кровью[2]. Далее кровь, обогащённая кислородом, возвращается в сердце, откуда по артериям разносится ко всем органам и тканям организма. По мере удаления от сердца и деления, калибр артерий постепенно уменьшается до артериол и капилляров, через мембрану которых происходит газообмен с тканями и органами. Таким образом, граница между внешним и клеточным дыханием пролегает по клеточной мембране периферических клеток[источник не указан 1221 день].

Внешнее дыхание человека включает две стадии:

Вентиляция альвеол осуществляется чередованием вдоха (инспирация) и выдоха (экспирация). При вдохе в альвеолы поступает атмосферный воздух, а при выдохе из альвеол удаляется воздух, насыщенный углекислым газом. Вдох и выдох осуществляется путём изменения размеров грудной клетки с помощью дыхательных мышц.

Выделяют два типа дыхания по способу вдоха-выдоха[3]:

- грудной тип дыхания (вдох-выдох производится преимущественно грудной клеткой и участия мышц грудной клетки),

- брюшной тип дыхания (вдох-выдох производится преимущественно путём уплощения диафрагмы со вспомогательным участием мышц брюшной стенки).

Тип дыхания зависит от двух факторов:

- возраста человека (с возрастом уменьшаются подвижность грудной клетки и диафрагмы вследствие возрастных дегенеративных изменений опорно-двигательной системы, что приводит к снижению дыхательной подвижности лёгких[4]),

- пола человека (у мужчин преобладает брюшной тип дыхания, у женщин — грудной[5][6], особенно в период беременности[7][8], что связано с анатомо-физиологическими отличиями[9][10]. Отличия в типах дыхания начинают проявляться с 6-7 летнего возраста[11], в то время как половые различия строения органов дыхания проявляются уже начиная с внутриутробного развития[12]. Разница в типе дыхания меняется также в зависимости от занимаемой позы, сводясь к минимуму в положении спокойно лёжа на спине),

- профессия человека (при физическом труде преобладает брюшной тип дыхания[источник не указан 1222 дня]).

Характеристика внешнего дыхания

- Ритмичность — регулярность вдохов и выдохов через определённые промежутки времени.

- Частота — число дыханий в минуту (16—20 в минуту у мужчин и 18—22 в минуту у женщин).

- Глубина — объём воздуха при каждом дыхательном движении.

Взрослый человек, находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 дыхательных движений в минуту[13]. Вместе с тем частота дыхания может претерпевать значительные колебания (от 10 до 18 за минуту)[13]. У детей частота дыхания составляет 20—30 дыхательных движений в минуту; у грудных детей — 30—40; у новорождённых — 40—60[13].

В течение одного вдоха (в спокойном состоянии) в лёгкие поступает 400—500 мл воздуха. Этот объём воздуха называется дыхательным объёмом (ДО). Такое же количество воздуха поступает из лёгких в атмосферу в течение спокойного выдоха. Максимально глубокий вдох составляет около 2000 мл воздуха. Максимальный выдох также составляет около 2000 мл.[источник не указан 1221 день]

После максимального выдоха в лёгких остаётся воздух в количестве около 1500 мл, называемый остаточным объёмом лёгких. После спокойного выдоха в лёгких остаётся примерно 3000 мл. Этот объём воздуха называется функциональной остаточной ёмкостью (ФОЁ) лёгких.

Благодаря ФОЁ в альвеолярном воздухе поддерживается относительно постоянное соотношение содержания кислорода и углекислого газа, так как ФОЁ в несколько раз больше ДО. Только 2/3 ДО достигает альвеол, который называется объёмом альвеолярной вентиляции.

Взрослый человек (при дыхательном объёме 0,5 литра и частоте 14[уточнить] дыхательных движений в минуту) пропускает через лёгкие 7 литров воздуха в минуту[13]. В состоянии физической нагрузки минутный объём дыхания может достигать 120 литров в минуту[13].

При спокойном дыхании соотношение вдоха и выдоха по времени составляет 1:1,3[14].

Без дыхания человек обычно может прожить до 5—7 минут, после чего наступают потеря сознания, необратимые изменения в мозге и смерть.

Дыхание — одна из немногих способностей организма, которая может контролироваться сознательно и неосознанно. При частом и поверхностном дыхании возбудимость нервных центров повышается, а при глубоком — наоборот, снижается.

Виды дыхания: глубокое и поверхностное, частое и редкое, верхнее, среднее (грудное) и нижнее (брюшное).

Особые виды дыхательных движений наблюдаются при икоте и смехе.

Биомеханика и биофизика внешнего дыхания

Патология внешнего дыхания

Основная форма патологии внешнего дыхания — дыхательная недостаточность. В зависимости от характера течения патологического процесса различают острую и хроническую дыхательную недостаточность. Кроме того, выделяют три типа дыхательной недостаточности:

- обструктивный тип;

- рестриктивный тип;

- смешанный тип.

Тахипно́э или «дыхание загнанного зверя» — учащённое поверхностное дыхание (ЧД свыше 20 дыхательных движений в минуту). Учащённое дыхание возникает при повышении уровня концентрации углекислого газа в крови относительно привычного уровня для данного человека. Наблюдается при анемии, лихорадке, заболеваниях крови. При желании может вызываться усилием воли (гипервентиляция), например, перед предполагаемой задержкой дыхания. При истерии частота дыхательных движений может достигать 60—80 в минуту.

Брадипно́э — патологическое урежение дыхания — развивается при понижении возбудимости дыхательного центра либо при угнетении его функции, которое может быть вызвано повышением внутричерепного давления (опухоль головного мозга, менингит, кровоизлияние в мозг, отёк мозга) или воздействием на дыхательный центр накопившихся в значительных количествах в крови токсических продуктов метаболизма (уремия, печёночная или диабетическая кома, некоторые острые инфекционные заболевания и отравления)[15].

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια, дословно «безветрие»; отсутствие дыхания) — отсутствие или остановка дыхательных движений. Патологический процесс, связанный с патологией дыхательной мускулатуры, например, отравление ядом, действующим подобно кураре либо параличом дыхательного центра, например, в результате отёка мозга или черепно-мозговой травмы. Отдельно выделяют синдром обструктивного апноэ сна[16], вызываемый провисанием верхних дыхательных путей. Этот вид апноэ обычно встречается у людей, которые храпят во сне и является плохим прогностическим признаком в плане риска развития острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Так называемое рефлекторное или «ложное апноэ» иногда наступает при сильном раздражении кожи (например, при погружении тела в холодную воду). Апноэ (как патологическое состояние) также следует отличать от искусственно вызванной задержки дыхания (например, при погружении в жидкость) — в результате развившегося кислородного голодания (на фоне прекращения поступления кислорода из атмосферного воздуха в альвеолы) происходит отключение коры головного мозга (потеря сознания или прекращение процессов высшей нервной деятельности), после чего подкорковые и стволовые структуры (дыхательный центр) дают команду на вдох. Если при этом атмосферный воздух проникает в лёгкие, то по мере достижения кислородом тканей и органов (в том числе и ЦНС) происходит спонтанное восстановление сознания. Если тело находится в жидкой среде, то происходит проникновение жидкости в дыхательные пути и развивается утопление (обычное или «сухое», связанное с ларингоспазмом).

Одышка или диспно́э — нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся ощущением нехватки воздуха. В случае патологических изменений сердечной мышцы одышка поначалу появляется при физической нагрузке, а затем возникает и в покое, особенно в горизонтальном положении (в связи с увеличением венозного возврата крови к сердцу), заставляя пациента принимать вынужденное положение сидя, способствующее депонированию венозной крови системы нижней полой вены в ногах (ортопное). Приступы резкой одышки (чаще ночные) при заболеваниях сердца — проявление сердечной астмы: одышка в этих случаях инспираторная (затруднён вдох). Экспираторная одышка (затруднён выдох) возникает при сужении просвета мелких бронхов и бронхиол (например, при бронхиальной астме) или при потере эластичности лёгочной ткани (например, при развитии хронической эмфиземе лёгких). «Мозговая» одышка возникает при непосредственном раздражении дыхательного центра (опухоли, кровоизлияния и другие этиологические факторы).

Патологические типы внешнего дыхания:

- периодическое дыхание по типу Чейна — Стокса — дыхание, при котором поверхностные и редкие дыхательные движения постепенно учащаются и углубляются и, достигнув максимума на пятый — седьмой вдох, вновь ослабляются и урежаются, после чего наступает пауза. Затем цикл дыхания повторяется в той же последовательности и переходит в очередную дыхательную паузу. Название дано по именам медиков Джона Чейна и Уильяма Стокса, в чьих работах начала XIX века этот симптом был впервые описан. Механизм патологического дыхания Чейна — Стокса объясняется снижением чувствительности дыхательного центра к СО2: во время фазы апноэ снижается парциальное напряжение кислорода в артериальной крови (РаО2) и нарастает парциальное напряжение углекислого газа (гиперкапния), что приводит к возбуждению дыхательного центра, и вызывает фазу гипервентиляции и гипокапнии (снижение PaCO2). Дыхание Чейна — Стокса встречается в норме у детей младшего возраста, иногда у взрослых во время сна; патологическое дыхание Чейна — Стокса может быть обусловлено черепно-мозговой травмой, гидроцефалией, интоксикацией, выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, при сердечной недостаточности (за счёт увеличения времени кровотока от лёгких к мозгу).

- большое и шумное дыха́ние Куссма́уля — глубокое, редкое, шумное дыхание[17], является одной из форм проявления гипервентиляции, часто ассоциируется с тяжёлым метаболическим ацидозом, в частности, диабетическим кетоацидозом, ацетонемическим синдромом (недиабетическим кетоацидозом) и терминальной стадии почечной недостаточности. Данный тип патологического дыхания носит имя Адольфа Куссмауля — немецкого врача, опубликовавшего своё исследование в 1874 году[18] и описавшего появление этого типа дыхания как знак комы и неминуемой смерти лиц с сахарным диабетом. В настоящее время в научной литературе упоминается как симптом Куссмауля — глубокое шумное ритмичное дыхание пациента, находящегося в бессознательном состоянии, вызываемое раздражением дыхательного центра ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислотами. Указывает на наличие метаболического ацидоза[19].

- менингитическое или дыхание Биота — чередованием равномерных ритмических дыхательных движений и длительных пауз при органических поражениях ЦНС.

Основные типы нарушений внешнего дыхания:

- альвеолярная гиповентиляция,

- альвеолярная гипервентиляция,

- нарушения лёгочной перфузии,

- нарушения вентиляционно-перфузионных отношений,

- нарушения диффузии.

Часто наблюдается сочетание типов нарушений.

Альвеолярная гиповентиляция

Альвеолярная гиповентиляция характеризуется недостаточной альвеолярной вентиляцией, в результате чего в кровь поступает меньше кислорода и обычно происходит недостаточный вывод из крови углекислого газа. Гиповентиляция приводит к снижению количества кислорода в крови (гипоксемия) и к увеличению количества углекислого газа в крови (гиперкапния).

Причины альвеолярной гиповентиляции:

- нарушения проходимости дыхательных путей,

- уменьшение дыхательной поверхности лёгких,

- нарушение расправления и спадения альвеол,

- патологические изменения грудной клетки,

- механические препятствия экскурсиям грудной клетки,

- расстройства деятельности дыхательной мускулатуры,

- расстройства центральной регуляции дыхания.

Нарушения проходимости дыхательных путей:

- спазм мелких бронхов (обструктивный бронхит, бронхиальная астма),

- западение языка;

- попадание в трахею или бронхи пищи, рвотных масс, инородных тел;

- закупорка дыхательных путей новорождённых слизью, мокротой или меконием;

- воспаление или отёк гортани;

- обтурация или компрессия опухолью или абсцессом.

Тканевое дыхание

Тканево́е или кле́точное дыхание — совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в процессе которых происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды. Высвобожденная энергия запасается в химических связях макроэргических соединений (молекул аденозинтрифосфорной кислоты и других макроэргов) и может быть использована организмом по мере необходимости. Входит в группу процессов катаболизма. На клеточном уровне рассматривают два основных вида дыхания: аэробное (с участием окислителя-кислорода) и анаэробное. При этом физиологические процессы транспортировки к клеткам многоклеточных организмов кислорода и удалению из них углекислого газа рассматриваются как функция внешнего дыхания.

Аэро́бное дыха́ние. В цикле Кребса основное количество молекул АТФ вырабатывается по способу окислительного фосфорилирования на последней стадии клеточного дыхания: в электронтранспортной цепи. Здесь происходит окисление НАД∙Н и ФАДН2, восстановленных в процессах гликолиза, β-окисления, цикла Кребса и т. д. Энергия, выделяющаяся в ходе этих реакций, благодаря цепи переносчиков электронов, локализованной во внутренней мембране митохондрий (у прокариот — в цитоплазматической мембране), трансформируется в трансмембранный протонный потенциал. Фермент АТФ-синтаза использует этот градиент для синтеза АТФ, преобразуя его энергию в энергию химических связей. Подсчитано, что молекула НАД∙Н может дать в ходе этого процесса 2,5 молекулы АТФ, ФАДН2 — 1,5 молекулы. Конечным акцептором электрона в дыхательной цепи аэробов является кислород.

Анаэро́бное дыха́ние — биохимический процесс окисления органических субстратов или молекулярного водорода с использованием в дыхательной ЭТЦ в качестве конечного акцептора электронов вместо O2 других окислителей неорганической или органической природы. Как и в случае аэробного дыхания, выделяющаяся в ходе реакции свободная энергия запасается в виде трансмембранного протонного потенциала, использующегося АТФ-синтазой для синтеза АТФ.

Remove ads

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads