Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Эрзянский язык

язык финно-угорской группы языков. На нем говорят эрзяне. Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Эрзя́нский язы́к (также эрзя-мордовский[5]; самоназвание — эрзянь кель) — финно-угорский язык финно-волжской группы мордовской подгруппы, язык эрзян, один из трёх государственных языков Республики Мордовия, наряду с мокшанским и русским. Общее число говорящих на 2020 год в России — 46 000 человек[3].

Как и другие уральские языки, является агглютинативным. Эрзянскому языку свойственно наличие большого количества мягких согласных.

Remove ads

Социолингвистические сведения

Суммиров вкратце

Перспектива

Число носителей

Так как при переписи населения многие жители Республики Мордовия указали владение мордовским языком, не разделяя его на мокшанский и эрзянский, точное число носителей эрзянского языка указать сложно. Согласно переписи 2020 года, в России было 46 000 носителей[3].

По данным Госкомстата РФ[6], мордвой назвали себя 843,35 тыс. чел. (в том числе: мокша — 49,6 тыс. чел, эрзя — 84,4 тыс. чел.).

Эрзянский язык упоминается в списке языков, находящихся под угрозой исчезновения[7] либо близких к исчезновению[8].

Размещение носителей

Приблизительно 28 % носителей языка проживают на территории Республики Мордовия, остальные проживают компактными группами на территории России и республик бывшего СССР.

Функциональный статус

Эрзянский язык является государственным языком Республики Мордовия.

- Использование языка в СМИ:

- радиовещание: радиостанция г. Саранска Национальное радио Мордовии Вайгель, 1061 кГц. 14,3 % эфирного времени занимают передачи на мокшанском и эрзянском языках;

- телевидение: 2 канал «Россия» 2 часа в день 4 дня в неделю; на языке эрзя 7 % эфирного времени;

- газеты: «Эрзянь правда», учредителями которой являются правительство Республики Мордовия и Государственное Собрание РМ; «Эрзянь Мастор» — газета Фонда спасения эрзянского языка; в Ульяновской области выходит ежемесячная газета «Ялгат» («Друзья»), содержащая материалы на эрзянском языке, её учредителем стали правительство Ульяновской области, ОГУ «Объединённая редакция»;

- журналы: «Сятко» («Искра») — литературно-художественный и общественно-политический журнал, выпускаемый Правительством Республики Мордовия; также в Саранске выпускается ежемесячный иллюстрированный журнал для детей и юношества «Чилисема» («Восход»).

- Использование языка в региональном правительстве:

- только в текстах законов[4], причём ограниченно.

Remove ads

Диалекты

Суммиров вкратце

Перспектива

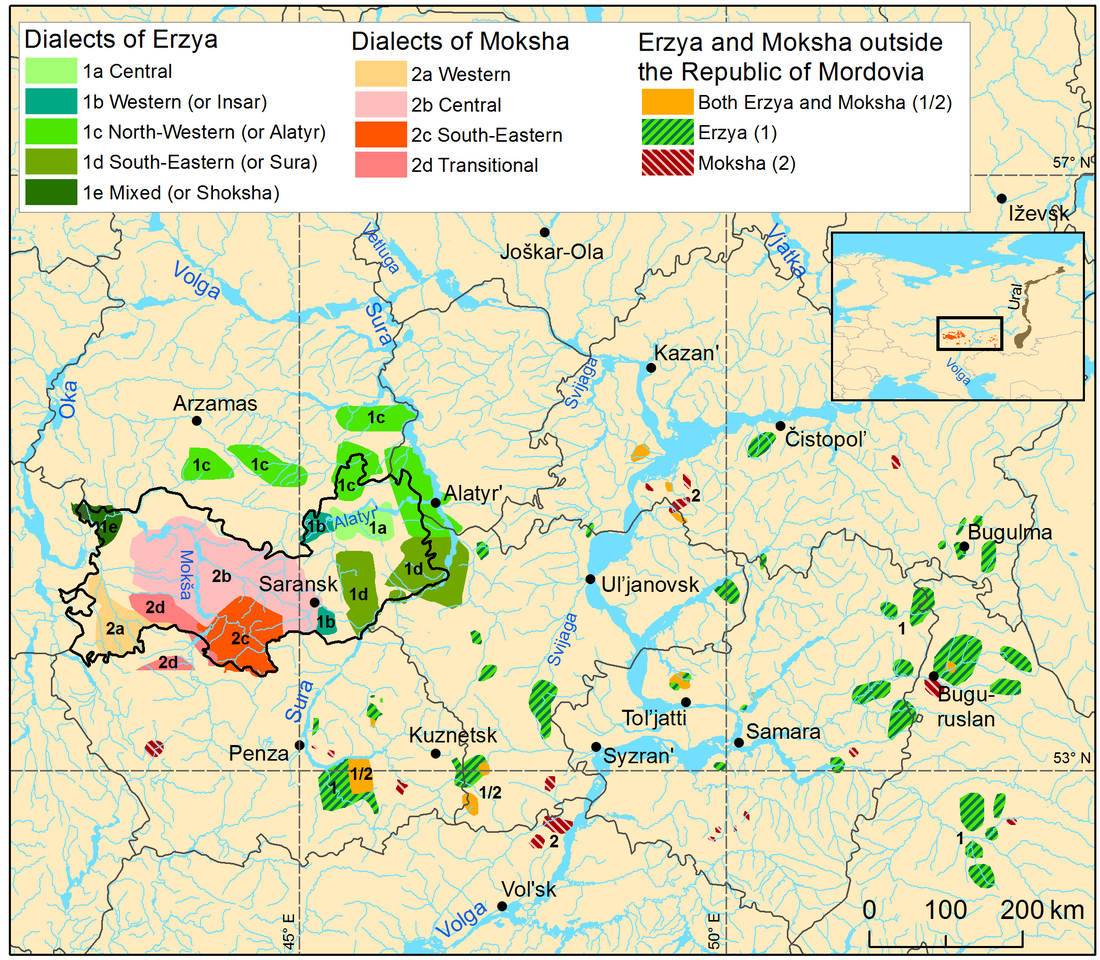

Классификация эрзянских диалектов проводится преимущественно по фонетическому принципу; границы диалектов проводятся, в основном, по берегам рек. По признаку зависимости качества гласных непервых слогов от качества гласного первого слога диалекты объединяются в три типа[9]:

- прогрессивно-ассимиляторный (/kudu/ «дом» — /moro/ «песня», но /kizi/ «лето» — /t’ese/ «здесь» и т. д.);

- регрессивно-ассимиляторный (/kunsulan/ «слышу» — /kunsolok/ «слушай»; /kunsuli/ «слышит» — /kunsolozo/ «пусть слушает»);

- простейший тип; подразделяется на окающие и укающие говоры (/todov/ «подушка» — /tumu/ «дуб»).

Современная классификация эрзянских диалектов, кроме фонетических, опирается и на морфологические критерии:

- центральный диалект — распространён в центре Восточной Мордовии (Атяшевский, Чамзинский и частично Ичалковский районы);

- западный (приинсарский) диалект — распространён по нижнему течению реки Инсар;

- северо-западный (приалатырский) диалект — распространён в междуречье Алатырь-Меня, а также в нижнем течении реки Алатырь. В эту диалектную зону входит территория Ардатовского и Большеигнатовского районов Мордовии и соседних Алатырского и Порецкого районов Чувашии;

- юго-восточный (присурский) диалект — распространён в междуречье притоков Суры (Большеберезниковский, Дубенский и частично Кочкуровский районы Мордовии); на северо-востоке с этим диалектом граничит область переходных говоров с чертами говоров центрального диалекта;

- Шокшинский (изолированный) диалект — распространён на северо-западе Мордовии в Теньгушевском районе; этот диалект исторически оказался в изоляции от других эрзянских говоров, будучи в окружении мокшанских диалектов, и, как итог, влияние мокшанского языка привело к образованию в нём целого ряда фонетико-морфологических особенностей.

Эрзянский литературный язык сложился на основе говоров, на которых говорят по нижнему течению реки Алатырь[10].

Remove ads

Письменность

Суммиров вкратце

Перспектива

Основные периоды истории эрзянского языка:

- праэрзянский — начало Х—XI века н. э. до конца XVII века;

- староэрзянский — XVIII—XIX века;

- новоэрзянский (современный) — со второй половины XIX века до настоящего времени.

В первый период своей истории эрзянский язык являлся бесписьменным. Появление первого письменного памятника относится к концу XVII века, первые связные (переводные) тексты на эрзянском языке созданы во второй половине XVIII века. До присоединения к Российскому государству в XV веке у народа эрзя не было собственного фонетического письма. Возникновение эрзянской письменности на основе кириллического алфавита связано с христианизацией народов Поволжья в XVIII веке. Письменность была основана на орфографических нормах русского языка. Её создание было обусловлено исключительно переводческой и лексикографической работой, необходимой для создания священных текстов. Национальные литературные памятники она не фиксировала. В период крещения эрзи были созданы двуязычные словари епископа Дамаскина, Палласа и др. Словари Дамаскина (1785) и Палласа («Сравнительный словарь всех языков и наречий по азбучному порядку расположенные», 1790 и 1791) были частью грандиозного замысла Екатерины II, пожелавшей создать двухсотязычный словарь.

Первыми печатными произведениями на эрзянском языке считаются переводы богослужебных текстов, изданные в 1803 году. В 1884 году выходит первый букварь для эрзян, где на каждую букву алфавита имелся набор слов и предложений на эрзянском языке. В конце букваря были собраны стихи, молитвы и религиозные поучения.

После Октябрьской революции в области эрзянского языкознания основным вопросом была выработка литературной нормы эрзянского языка. В 1933 году на Первой языковой конференции по мордовским языкам были рассмотрены проекты орфографии для этих языков. В 1952 году прошла сессия по эрзянскому и мокшанскому языкам, где были утверждены правила морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации, на основе которых были изданы эрзянские и мокшанские нормативные словари[4].

В 2020 году была разработана латинская графика эрзянского языка. В настоящее время эрзянская латиница используется эрзянскими активистами, а также национальным представительным органом «Атянь Эзем» (с эрз. Совет старейшин) по указу эрзянского инязора Сыреся Боляеня. На основе латиницы был создан журнал, изданный на Украине «Ěrzäń val» (с эрз. Эрзянское слово)[11][12][13]. При этом, попытки внедрения эрзянской латинской графики были ещё с начала 2000-х годов, например, в детской литературе[14]. В то же время, латинская версия эрзянского языка не имеет какой-либо официальной силы со стороны федерального закона от 11.12.2002 № 165-ФЗ «О языках народов Российской Федерации».

Remove ads

Лингвистические черты

Суммиров вкратце

Перспектива

Фонетика и фонология

В эрзянском языке 5 гласных и 28 согласных звуков[15].

Для гласных в эрзянском языке действует закон сингармонизма, а для согласных — прогрессивной и регрессивной ассимиляции[16].

Гласные

Гласные звуки эрзянского языка[15]:

Во втором и последующих слогах слова о может заменяться на е (э), а согласные д, л, н, р, т смягчаться при условии, что в предшествующем слоге имеется передний гласный е (э) или и (ы) или предшествует мягкий согласный.

Согласные

Согласные звуки эрзянского языка[15]:

В заимствованных из русского словах встречаются звуки /ɕ/ (щ), ф, х[17]. В сочетаниях нк, нг произносится носовой звук /ŋ/.

Особенности эрзянских согласных[18]:

- наряду с твёрдым ц, есть мягкий ць;

- ч произносится твёрдо ([тш]);

- в конце слова и перед гласным в произносится звонко, как неслоговое у;

- согласные з, д, дь, ж не оглушаются в конце слова.

Мягкость согласного обозначается при помощи ь. Если подряд идут два мягких согласных, то обозначается мягкость только второго: сёксня [с’ок’с’н’а] «осень».

Ударение

Смыслоразличительное ударение в эрзянском языке отсутствует, ударение свободное (может падать на любой слог)[17].

Гармония гласных

В эрзянском языке существует явление гармонии гласных (сингармонизма). В большинстве слов встречаются гласные либо только переднего ряда: э, и, либо заднего ряда: о, у. Область влияния гласного распространяется за пределы корня, потому все суффиксы выступают в двух вариантах: с гласными заднего ряда и с гласными переднего ряда.

Закон гармонии гласных в эрзянском языке заключается в следующем:

- если в первом слоге слова имеется гласный звук переднего ряда, то и в последующих слогах употребляются гласные переднего ряда: веле «село» — велесэ «в селе», кедь «рука» — кедезэ «его (её) рука»;

- если в первом слоге слова имеется гласный заднего ряда, а следующие за ним согласные твёрдые, то в последующих слогах тоже стоят заднерядные гласные: кудо «дом» — кудосонзо «в его доме», товзюро «пшеница».

При наличии мягких согласных после гласного первого слова эта закономерность нарушается, за мягким согласным становится гласный переднего ряда: сур «палец» — сурсо «пальцем», но кудо «дом» — кудотне «дома (эти, определённые)».

В корнях слов нередко встречаются исключения из закономерностей перезвуковки: узере «топор», суре «нитка».

Падение гласных

В эрзянском языке выпадение гласных в двусложных и многосложных словах наблюдается довольно широко, и связано главным образом с агглютинацией аффиксов или словосложением. Оно охватывает в основном гласные о, е и происходит в следующих случаях:

- если слово оканчивается на -го, -ко, -до, -то, -ге, -ке, -де, -те и реже на -мо, -ме, стоящие за согласными, то:

- перед показателем множественного числа: пандо «гора» — пандт «горы», пильге «нога» — пильгть «ноги», сельме «глаз» — сельмть «глаза»;

- перед падежными показателями — местного -со, -сэ, исходного -сто, -стэ и вносительного -с: чувто «дерево» — чувтсо «в дереве», сельмо «крыло» — сельмсо «крылом», латко «овраг» — латксто «из оврага», сельме «глаз» — сельмс «из глаз»;

- перед суффиксом повелительного наклонения: максомс «давать» — макст «дай», меремс «сказать» — мерть «скажи»;

- перед окончанием 3-го лица прошедшего времени: сермадомс «писать» — сермадсь «писал», вешемс «просить» — вешсь «просил»;

- при стечении двух гласных в сложном слове: кудава «сваха» — от кудо «дом» и ава «женщина», «мать»; кудазор «хозяин (дома)» — от кудо «дом» и азор «хозяин».

Не подчиняется этому правилу отрицание а. Его показатель не исчезает перед словами, начинающимися гласным, иначе глагол теряет отрицательное значение: учомс «ждать» — а учан «не жду», улемс «быть» — а ули «не будет». Если отрицаемое слово начинается гласными а или э, то между отрицанием и этими гласными произносится й: а-й-андан «не кормлю» (вместо а андан), а-й-эряви «не надо» (вместо а эряви).

Вставка гласных наблюдается в древних заимствованиях, в которых имеются нехарактерные для эрзянского языка слоги: «среда» — эрз. середа, «вторник» — эрз. овторник.

Морфология

подготовлено по источнику[19]

Части речи

В эрзянском языке представлены следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, имя числительное, глагол, наречие, союз, послелог, междометие, частица. Причастие и деепричастие представлены как особые формы глагола.

По внешним формальным признакам части речи не всегда чётко разделимы:

- ламбамо сахаронь сюкоро — «печенье из сладкого сахара»;

- сахаронь ламбамо сюкоро — «сладкое сахарное печенье».

Существительное

Имя существительное в эрзянском языке изменяется по трём склонениям: основному, в котором выделяют от 11 до 12 форм падежей, указательному, в котором 11 форм падежей, и притяжательному, в котором 10 падежей[20].

Существительное основного склонения обозначает предмет вообще. В именительном падеже существительное окончания не имеет. В косвенных падежах оно присоединяется либо непосредственно к основе, либо с помощью соединительной гласной. Формы косвенных падежей в единственном и множественном числе совпадают, а формы именительного падежа имеют окончание -т (-ть) (например, пандо — пандот «гора» — «горы»)[21].

Падежи основного склонения[21]:

- именительный (номинатив) — отвечает на вопросы кто?, что? — веле «село»;

- родительный (генитив) — отвечает на вопросы кого?, чей?, чего?, имеет суффикс -нь — велень «села́»;

- дательный (датив) — отвечает на вопросы кому?, чему?, имеет суффикс -нень (после твёрдых д, з, л, н, р, с, ц — -нэнь) — веленень «селу»;

- отложительный (аблатив) — отвечает на вопросы от кого?, о ком?, от чего?, о чём?, имеет суффиксы -до (-дэ, -де), -то (-тэ, те) — веледе «от села»

- местный (инессив) — отвечает на вопросы где?, в ком?, в чём?, чем?, имеет суффикс -со (-сэ) — велесэ «в селе»;

- исходный (элатив) — отвечает на вопросы откуда?, из кого?, из чего?, имеет суффикс -сто (-стэ) — велестэ «из села»;

- вносительный (иллатив) — отвечает на вопросы куда?, в кого?, во что?, имеет суффикс -с — велес «в село»;

- направительный (латив) — отвечает на вопросы куда?, в кого?, во что?, имеет суффикс -в — «кудов» «в дом»

- переместительный (пролатив) — отвечает на вопросы по какому месту?, по кому?, по чему?, имеет суффиксы -ва после гласной, -га после звонкой согласной, -ка после глухой согласной — велева «по селу»;

- превратительный (транслатив) — отвечает на вопросы как кто?, кем?, как что?, чем?, для чего?, имеет суффикс -кс — велекс «для села»;

- сравнительный (компаратив) — отвечает на вопросы с кого величиною?, со что величиною?, имеет суффикс -шка — пандошка «с гору (величиною)»;

- лишительный (абессив) — отвечает на вопросы без кого?, без чего?, имеет суффиксы -втомо (-втеме) после гласной, -томо (-теме, -тэме) после согласной — велевтеме «без села»;

- винительный (аккузатив) — падеж прямого дополнения; для нарицательных существительных форма совпадает с именительным падежом, а для собственных — с родительным: Машань «Машу».

Существительное указательного склонения обозначают конкретный, определённый предмет: кудось «тот дом», чись «тот день». Форма именительного падежа образуется посредством прибавления к основе окончания -сь, родительного — -ить, дательного — -нтень, остальных падежей — -нть. Форма вносительного падежа обычно совпадает с формой дательного. Форма множественного числа образуется посредством прибавления к основе окончания -тне или -тнэ (после твёрдых д, т, з, л, н, р, с, т, ц). Формы множественного числа указательного склонения образуются посредством прибавления к форме множественного числа именительного падежа указательного склонения падежных окончаний единственного числа основного склонения: кудотне «те дома», кудотне-шка «с тот дом (величиною)», кудотне-втеме «без того дома»[21].

Пример простого склонения[21]:

Пример указательного склонения[21]:

Один обладатель — много обладаемых[20]:

Ниже приведён пример притяжательного склонения.

Один обладатель[22]:

Много обладателей[22]:

Существительные притяжательного склонения обозначают предмет, кому-либо принадлежащий. Родительный и дательный падежи в этом склонении отсутствуют вообще (за исключением ряда «его», где показателем родительного падежа служит окончание -нзо (-нзэ), а показателем дательного — -нстэнь, форма винительного как правило совпадает с формой именительного, кроме ряда «его», где появляется окончание -нзо (-нзэ). Формы притяжательного склонения образуются посредством прибавления к формам основного склонения суффиксов: -м «мой», -т (-ть) «твой», -зо (-зэ) «его», -нок (-нэк) «наш», -ик «ваш», -ст «их»[22].

Прилагательное

Прилагательные в эрзянском языке можно разделить на первообразные, производные и заимствованные. Производные прилагательные могут образовываться либо от существительный (посредством суффиксов -в, -й, -нь — келе «ширь» > келей «широкий»), либо от наречий (посредством суффикса -нь — тесэ «здесь» > тесэнь «здешний»). Заимствованные прилагательные имеют окончания -ой, -ей — современной «современный»[23].

В качестве определения прилагательное в эрзянском языке стоит перед определяемым словом и не изменяется[23].

Эрзянские прилагательные имеют степени сравнения, выражаемые синтетически и аналитически: Ваня Петядо сэрей «Ваня выше Пети» („Вася от Пети высок“), седе паро «лучше того» („того хороший“), энь паро «наилучший»[23].

Местоимение

Эрзянские местоимения делятся на[24]:

- личные, например, мон «я», тон «ты», сон «он», минь «мы», тынь «вы», сынь «они»;

- лично-возвратные, например, эстень «мне, себе», эстест «им, себе»;

- усилительно-личные, например, монсь «я сам», тынсь «вы сами»;

- притяжательные, не изменяемые по числам и родам, например, монь «мой», тонь «твой», сонзэ «его/её», минек «наш», тынк «ваш», сынст «их». По форме совпадают с родительным падежом личных, лично-возвратных и усилительно-личных местоимений (кроме местоимения эсь «свой»);

- указательные, например, те «этот», тона «тот», зяро «сколько»;

- вопросительные, например, ки «кто», мезе «что», кодамо «какой», кодат «какие»;

- относительные — по форме совпадают с вопросительными, используются в придаточных предложениях;

- неопределённые, например, кие-кие «кое-кто», мезе-мезе «кое-что», зярояк «сколько-нибудь»;

- прочие, как весе «весь», эрьва «каждый, всякий», лия «другой, иной».

Числительное

По значению числительные делятся на количественные, порядковые и собирательные. От основы количественных числительный образуются порядковые (при помощи суффикса -це — колмоце «третий») и собирательные числительные (при помощи суффиксов -ненек, -ненк, -нест — кавтоненек «двое (мы, нас)», кавоненк «двое (вы, вас)», кавонест «двое (они, их)»). Числительные также могут быть простыми, сложными или составными[25].

В качестве определения числительные не изменяются, но если выступают самостоятельно, то принимают формы словоизменения: колмо вальмат «три окна» — колмотне «эти три (окна)»[23].

Простые[26]:

| 1 — вейке | 8 — кавксо |

| 2 — кавто | 9 — вейксэ |

| 3 — колмо | 10 — кемень |

| 4 — ниле | 20 — комсь |

| 5 — вете | 100 — сядо |

| 6 — кото | 1000 — тёжа |

| 7 — сисем | 1 000 000 — миллион |

Сложные числительные: 11 — кевейкее, 12 — кемгавтово, 15 — кеветее, 21 — комсьвейкее, 25 — комсьветее, 30 — колоньгемень и т. д.[26]

Составные числительные состоят из простых и сложных: 1925 — тёжа вейксэсядт комсьветее[26].

Глагол

Эрзянский глагол имеет 2 инфинитивные и финитные формы, лицо, число, время и наклонение[27].

Первая инфинитивная форма оканчивается на -мс: ёвтакшномс «рассказывать», интересовамс «интересоваться», марямс «слышать, услышать», молемс «идти». Вторая форма оканчивается на -мо (-ме) и употребляется при глаголах движения или действия: молеме «идти», ловномо «читать» и т. д. Глаголы не различаются по признаку совершенного/несовершенного вида, но различаются по длительности и кратности действия[28].

Спряжение

Эрзянский глагол спрягается по двум спряжениям: объектному и безобъектному. По безобъектному спряжению спрягаются глаголы, показывающие лицо только субъекта: сёрмадан «пишу (я)», сёрмадат «пишешь (ты)», сёрмадан сёрма «пишу (я) письмо». В безобъектном спряжении глагол имеет 3 времени: настоящее, прошедшее и сложное будущее. Настоящее время образуется с помощью прибавления к основе личных окончаний первого (-ан/-ян — -тано/-тяно), второго (-ат/-ят — -тадо/-тядо) и третьего (-ы/-и — -ыть/-ить) лиц[27]:

Первое прошедшее время образуется с помощью прибавления к основе личных окончаний первого (-ынь/-инь — -ынек/-инек), второго (-ыть/-ить — -ыде/-иде) и третьего (-сь — -сть) лиц[27].

Второе прошедшее время образуется с помощью суффиксов ыли/или, /ыль/иль и обозначает длительное/непрерывное действие, которое происходило в чётко обозначенный отрезок прошлого (ср. с past continuous в английском языке)[27].

Будущее время образуется с помощью вспомогательного глагола кармамс в форме настоящего времени и второй формы инфинитива на -мо (-ме)[27]:

В объектном спряжении глагол имеет 2 времени: будущее и прошедшее. Формы объектного спряжения образуются посредством прибавления к основе субъектно-объектных окончаний: тердемс «звать», тердьсамак «позовёшь (ты меня)», тердимик «позвал (ты меня)».

Наклонения

В эрзянском языке глагол может иметь одно из семи наклонений[29]:

- изъявительное: сёрмадан «я пишу»;

- повелительное: 2 лицо — окончания -т (-ть), -к/-до (-де) — вант «смотри», 3 лицо — окончания -зо (-зэ)/-ст — ваност «пусть смотрят»;

- сослагательное: употребляется только в прошедшем времени, образуется с помощью суффиксов -вли/-воль (в 3 лице) — моравлить «ты пел(а) бы»:

- желательное: употребляется только в прошедшем времени, образуется с помощью суффиксов -ыксэли (-иксэли), -ыксэль (-иксэль) — кучиксэлинь «я хотел(а) послать»[29]:

Условное употребляется в настояще-будущем времени, образуется с помощью суффиксов -ындеря (-индеря) — молиндерятадо «если вы пойдёте»[29]:

Условно-сослагательное: употребляется только в прошедшем времени, образуется с помощью соединения суффиксов условного и сослагательного наклонения — раминдерявлинек «если бы мы купили»[29]:

Побудительное употребляется в простом будущем времени, образуется с помощью суффикса -з и личных окончаний настоящего времени изъявительного наклонения. Чаще всего побудительное наклонение употребляется в форме 3 лица ед. и мн. ч.[29]:

Причастие

Причастие настоящего времени действительного залога в эрзянском языке бывают двух видов[30]:

- 1-й вид образуется с помощью аффикса -ы/-и, например: морамс «петь» — моры «поющий»;

- 2-й вид образуется с помощью аффикса -ыця/-иця, например: ловномс «читать» — ловныця «читающий, чтец».

Причастия на -ыця/иця употребляются также в значении и существительных и прилагательных. При употреблении в значении существительных причастия могут принимать определённую форму и притяжательные суффиксы и склоняться по падежам[30].

Причастие прошедшего времени

Причастие прошедшего времени действительного залога образуется при помощи суффикса -зь: от глаголов непереходных при помощи этого суффикса причастия прошедшего времени действительного залога, а от переходных — причастия страдательного залога, например, ловномс «читать» — ловнозь «прочитанный», ваямс «утонуть» — ваязь «утонувший»[30].

Причастия страдательного залога эрзянском языке образуются и при помощи суффиксов -нь и -ть (-всть)[30].

Суффикс -нь неизменяем. Значение его совершенно одинаково с суффиксом -зь — в одном и том же выражении может быть употреблён и тот, и другой.

Причастие на -вт

В эрзянском языке наряду с причастием на -зь может употребляться причастие на -вт. Это причастие выступает только в системе переходного глагола в сочетании с подчинённым словом в родительном падеже или в сходной с ним падежеобразной форме на -нь, например, тетянь сокавт мода «отцом вспаханная земля».

Причастие страдательного залога настоящего времени

Страдательные причастия страдательного залога в эрзянском образуются при помощи суффикса -викс, например, вечкемс «любить» — вечкевикс «любимый».

Причастие на -ма

С помощью суффикса -ма в эрзянском языке образуются страдательные причастия, например ломань вечкема «любимый человек», максома тейтерь «выдаваемая замуж девушка».

Причастие долженствования

Кроме перечисленных причастий, в эрзянском языке имеются ещё причастия, оканчивающиеся в настоящем времени на -ма/-мо, а в прошедшем времени -маль/-моль. Причастия эти называются причастиями долженствования, например, те книгась ловнума «эта книга должна быть прочитана», те книгась ловнумаль «эта книга должна была быть прочитанной».

Именное сказуемое

В эрзянском языке слово любой части речи на месте сказуемого принимает личные окончания, которые принято называть «суффиксами сказуемости».

Ниже приведён пример со словом ломань «человек» в качестве именного сказуемого.

Настоящее время:

В прошедшем времени:

Деепричастие (герундий)

Деепричастие на -зь[30]:

- Авардемс «плакать» — авардезь «плача».

Деепричастие предшествования на -мс[30]:

- Самс «прийти, прибыть, приехать», самс — «до прихода; пока не придут».

Деепричастие одновременности на -мсто/-мстэ[30]:

- Ютамс «проходить» — ютамсто «проходя».

Деепричастие образа действия и состояния (отгагольное наречие) на -до[30]:

- Комавтомс «наклониться» — комадо «наклонившись».

Деепричастие цели на -мга:

- Молемс «пойти, идти» — молемга «чтобы пойти, идти».

Примечание:

- Деерпричастия на -мсто/-мстэ и -мга являются застывшими формами отглагольного существительного в исходном и переместительном падежах, с выпавшими конечными гласными а/о. Помимо этих форм, в диалектах эрзянского языка существуют также формы герундия -мкс, -мдо/-мдэ, -мсо/-мсэ.

Наречие

По значению эрзянские наречия делятся на[31]:

- наречия образа действия, образуются с помощью суффиксов -сто, -стэ от прилагательных: виевстэ «сильно»;

- наречия места: тесэ «здесь», верде «сверху»;

- наречия времени: исяк «вчера», ней «теперь», тунда «весной»;

- наречия цели и причины (основания): секс «поэтому», мейсь «почему».

Синтаксис

Обычный порядок слов в эрзянском языке — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое) или SVO. В повествовательном предложении подлежащее предшествует сказуемому, прямое дополнение следует за сказуемым, обстоятельства могут занимать любую позицию. В восклицательных предложениях сказуемое чаще стоит перед подлежащим[4].

Важной чертой эрзянского языка является отсутствие предлогов и большое количество послелогов, что говорит в пользу порядка SOV.

Чётко закреплённым является место определения, которое ставится перед определяемым словом[23]:

- Пиче вирь чире-сэ ашт-и вирь ваныень кудыне

- «сосна-NOM лес-NOM опушка-LOC стоять-PRES,3SG лесник-GEN домик-NOM».

- «На опушке соснового леса стоит домик лесника».

Основные черты синтаксиса[32]:

- предложения могут быть простыми и сложными;

- в простом предложении подлежащее предшествует сказуемому, дополнение следует за глаголом, определение всегда стоит в препозиции, а обстоятельство может занимать любое место;

- любое — как глагольное, так и неглагольное — сказуемое всегда согласуется с подлежащим в лице и числе;

- глагольное сказуемое управляет дополнением и обстоятельством, выраженными существительным;

- определения с определяемым словом и обстоятельства-наречия со сказуемым соединяются примыканием;

- сложные предложения бывают союзными и бессоюзными, они также делятся на сложносочинённые и сложноподчинённые.

Лексика

В эрзянском языке лексика — в основном, финно-угорского происхождения. Имеется немалозаимствований в технической, математической, медицинской и т. д. областях из русского языка. К незаимствованной лексике относятся[33]:

- названия органов и частей тела, а также выделений организма (например, кедь «рука», максо «печень», верь «кровь»);

- названия природных элементов, образований, явлений и действий (например, эрьке «озеро», ков «луна», лов «снег», теште «звезда», гайгемс «звучать»);

- названия деревьев, растений, плодов (например, куз «ель», умарь «яблоко»);

- названия существ (чеерь «мышь», сеель «ёж», сеське «комар»);

- названия физиологических и психических действий, состояний и свойств (например, эрямс «жить», пелемс «бояться», паломс «зябнуть» (или «гореть»), кевкстемс «спросить»);

- названия элементарных действий и физических явлений (например, теемс «делать», виемс «отнести», унести, явома «деление»);

- названия понятий отношения и качества, некоторых чисел, местоимений и т. п. (например, вейке «один», кие «кто», чуро «редкий», ало «внизу»).

Первое место по количеству заимствований занимает русский язык, второе — тюркские языки. Наиболее древние — иранский и балтийский пласт индоевропейских заимствований, которые появились ещё до образования эрзянского языка-основы, то есть во время существования финно-волжской, финно-пермской и даже финно-угорской языковой общности[34].

Эрзянская лексика на 90 %[34] общая с мокшанской.

Remove ads

Пример языка

Remove ads

Исследователи

- Хейкки Паасонен (1865—1919);

- Владимир Павлович Рябов (1900—1938);

- Нина Аасмяэ (р. 1947).

Источники

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads