热门问题

时间线

聊天

视角

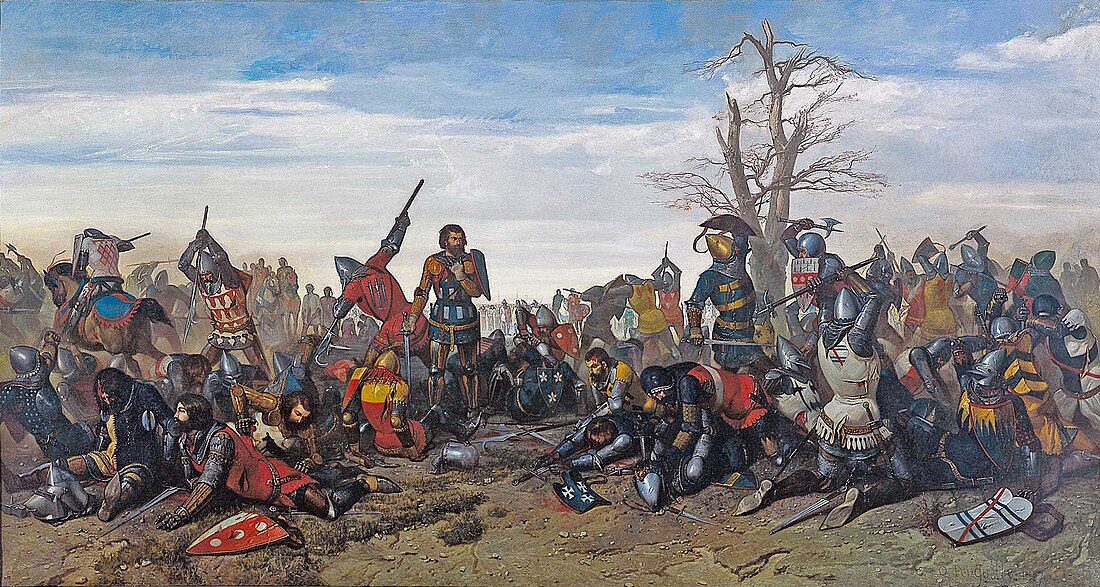

三十人之战

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

三十人之战(英语:Combat of the Thirty;法语:Combat des Trente;布列塔尼语:Emgann an Tregont),发生在1351年3月26日[1],是布列塔尼继承战争中的一个插曲,这场战争旨在确定谁将统治布列塔尼公国。这是一场事先约定,由冲突双方各自选定战斗人员的战斗,地点位在布列塔尼的若斯兰城堡和普洛埃梅勒之间,双方各由战士、骑士和侍从组成三十人的队伍参战。这场对决中双方的队长分别是让·德·博曼瓦和罗伯特·本博罗。前者代表由法王腓力六世支持的夏尔·德·布卢瓦,后者代表英王爱德华三世支持的让·德·蒙福尔。

经过一场激战后,最终由布卢瓦派获得胜利。这场战斗后来受到中世纪编年史家与吟游诗人赞颂,将其视为骑士精神的崇高体现。根据尚·傅华萨描述:“双方的英勇奋战,好似他们皆为罗兰与奥利佛的化身。[2]”

Remove ads

背景及起因

布列塔尼爵位继承战争是蒙福尔家族和布卢瓦家族之间为争夺布列塔尼公爵爵位所爆发的战争。由于他们分别受到英格兰王国和法兰西王国的支持,而被视为是英法百年战争之中的一场代理人战争。当这场战斗发生时,双方正陷入战争的僵局中。

罗伯特·本博罗是一名骑士,领导蒙福尔派所控制的普洛埃梅勒,他收到布卢瓦派的若斯兰队长让·德·博曼瓦所下的单挑挑战。根据尚·傅华萨所述,当本博罗提议让20至30名骑士进行对决时,博曼瓦热情的同意了。

举办这场对决的动机尚不清楚。最早的书面资料将其描述为纯粹的骑士精神展现,旨在荣耀骑士们为之而战的女士们:布列塔尼公爵夫人让娜(布卢瓦家族)和法兰德斯的乔安娜(蒙福尔家族)。当时这两位女性分别领导这两个派系,因为让娜的丈夫遭到囚禁,而乔安娜的丈夫已逝且儿子尚且年幼。当时的编年史家让·勒贝和尚·傅华萨都将这场战斗描述为纯粹的荣誉对决,而非个人仇恨[3]。勒贝表示他的情报是从一名参战人员中所获得,而傅华萨可能只是复述了勒贝的版本[3]。

然而在民谣中则有不同的描述。最早的一首是由布卢瓦派的支持者所写,他将本博罗与他的骑士描述成无情的掠夺者,迫使居民向博曼瓦求助;博曼瓦则被描述成为手无寸铁的人民挺身而出的英雄[3]。这名诗人还将博曼瓦描绘成信仰上帝的虔诚基督教徒典范,本博罗则成了梅林预言的信徒[4]。这一版本后来在皮埃尔·勒博所著的《布列塔尼史》中被标准化,其中本博罗的残暴被解释为为汤玛斯·达沃斯复仇的渴望。

无论原因为何,这场战斗是以当时流行的骑士竞技游戏“武艺之路”(法语:pas d'armes,流行于14到15世纪,由一名或多名骑士参与,在观光景点或城门、重要道路举办,骑士若想通过需接受挑战,否则受辱。)的形式举办。场地位在普洛埃梅勒和若斯兰之间的chêne de Mi-Voie(直译为中途的橡树),以团队比武的方式进行。除了有预先确定的参加人员,还准备了餐点,并开放让许多观众参与。傅华萨描述了本博罗在战斗前的演说:“让我们全力以赴、尽力而为,让未来的人们在会堂里、宫殿里、在公众场所和世界上的所有地方都讲述今天的故事。[5]”这段演说可能并非真实发生,但展现了傅华萨的看法[6]。

博曼瓦率领三十名布列塔尼战士。本博罗的队伍中则有二十名英格兰人(包含罗伯特·诺尔斯和休·卡维利)、6名日耳曼佣兵和4名支持蒙福尔派的布列塔尼人。目前尚不清楚本博罗是英格兰人还是日耳曼人,他的名字有许多拼写方法,他的名字有时是罗伯特,有时是理查德。勒贝和傅华萨都说他是日耳曼骑士,但现代史学家表示怀疑[3]。布卢瓦派的参战成员资料比较清晰,除了博曼瓦的名字有时候会被写成罗伯特。相对的,蒙福尔派的参战成员身份就比较混乱而不确定[3]。

Remove ads

战斗

战士们用上了剑、匕首、长矛和斧头战斗,有人乘马、有人步行,战况极为激烈。据傅华萨所述,这场战斗双方都非常英勇。经过数小时的战斗,布卢瓦派阵亡4人,蒙福尔派阵亡2人。双方都筋疲力尽,同意休息一下,吃点东西,包扎伤口。战斗重新开始后,蒙福尔派队长本博罗负伤后遭布卢瓦派骑士杜布瓦击杀。此时,蒙福尔派骑士组成严密防御阵型,而布卢瓦派骑士则屡屡发动攻击。据说一位名为克罗卡特的日耳曼战士为蒙福尔派的防守展现了出色的实力[7]。

在战斗的尾声,布卢瓦派的一名骑士侍从纪尧姆·德·蒙托邦驾马冲锋突破蒙福尔派防线。他撞翻了七名蒙福尔派战士,其余的战士被迫投降。双方在战斗中都出现死者或重伤者,其中蒙福尔派就战死了九人。根据若斯兰城堡的游客指南叙述:“当日傍晚,胜方的博曼瓦队长将俘虏们送往若斯兰处决。”

Remove ads

后世评价

虽然这场战斗对布列塔尼爵位继承战争的结果没有任何影响,但它被当时代的人认为是最佳的骑士精神典范。它经过叙事诗人传唱,在傅华萨的《大事记》与许多文学和视觉艺术中受到颂扬。在若斯兰与普罗埃梅勒之间的战斗地点立了一座纪念碑。法王查理五世特别为此委托制作了一幅挂毯[9]。参战者的声名远播,以至于20年后傅华萨注意到一名伤痕累累的战士伊夫·夏鲁埃尔在查理五世的宴会上被奉为座上宾,因为他就是参与三十人之战的幸存者之一。

根据史学家史蒂文·穆尔贝格(Steven Muhlberger)的说法,这个早期着重于骑士精神的版本更在乎:“对决如何进行,而非谁是胜者。所有参与者都愿意并实际遵守规则,还有在面对受伤与被俘的风险而不逃跑的精神成为焦点。双方在这些方面都表现出值得尊敬的态度[10]。”

在后来,人们逐渐以非常不同的方式来看待这场战斗,受到当代最著名的民谣影响。蒙福尔派和英格兰人变成反派,而布卢瓦派则是忠诚受尊敬的本地战士。吟游诗人列出了双方每一位战士的名字(尽管混淆了几个英文名字)。他将布卢瓦派定位为当地士绅贵族履行责任守护人民,正当化贵族作为弱势百姓的英勇守护者。蒙福尔派则是一群外国佣兵和强盗组成的乌合之众来折磨人民[10]。布列塔尼公国被并入法兰西王国后,这个版本被纳入法兰西民族主义对百年战争的解读,即对外国势力侵扰法国的英勇抵抗。由于在布列塔尼继承战争的结果上法国是实际上的败方,因此这场战斗被奉为象征与道义上的胜利。1811年,拿破仑委托在战斗地点建造一座巨型方尖碑,但没有在他的任内完成。1819年才由复辟的波旁王朝国王路易十八统治期间落成。方尖碑上刻有“上帝赐予国王长寿、波旁王朝永恒!”的铭文。后面继续写着:“三十位布列塔尼人的名字如下所列,他们为保护穷人、工人与工匠而战,他们消灭了受致命异议吸引而踏上国土的外国人。布列塔尼的后代,效仿你们的先人吧![11]”

Remove ads

对英格兰来说,这场战斗没有重大意义,但由于英格兰─布列塔尼队的败北只因为一名战士骑马突破防线,而被描述成法兰西─布列塔尼队作弊的证据。爱德华‧斯梅德利所著的《法国史》(1836年)称这一行为:“带有背叛的踪影[12]。”亚瑟·柯南·道尔的历史小说《奈杰尔爵士》中以此说法进行改编。其中本博罗(小说中称为本博罗的理查德)以骑士精神接受挑战,但博曼瓦的侍从蒙托邦却违反步行战斗规定,骑马践踏英格兰人而为法兰西─布列塔尼队带来胜利。

19世纪的历史小说作家威廉·哈里森·安斯沃斯将传唱三十人之战的民谣翻译成英文,他将英方的队长命名为罗伯特·彭布罗克爵士,安斯沃斯毫无根据地将彭布罗克称为汤玛斯·达沃斯死后的英军总指挥。安斯沃斯认为本博罗在布列塔尼语中(Pennbrock)和彭布罗克(Pembroke)相近,而“Penn brock”在布列塔尼语是“獾头”的意思,这在布列塔尼民谣中已经成为本博罗的贬称[13]。

Remove ads

参战名单

以下为根据安斯沃思所翻译的诗歌所载的战士名单列表,不过蒙福尔派总共列出了31人。[14]

†表示确认战死者。蒙福尔派总共阵亡九人,其余被俘;布卢瓦派至少战死三人,但可能更多。其中一些人成为俘虏,被带到若斯兰处决。

Remove ads

参考资料

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads