热门问题

时间线

聊天

视角

中美洲海道

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

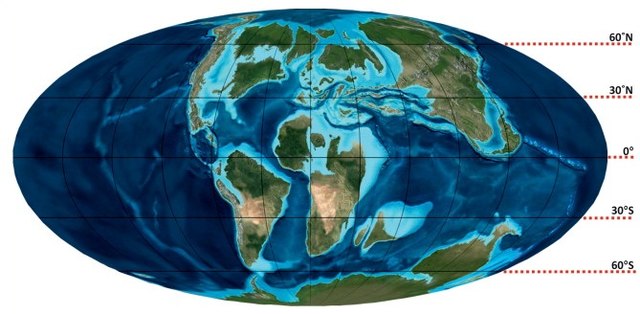

中美洲海道(英语:Central American Seaway),也称巴拿马海道(Panamanic Seaway)、美洲间海道(Inter-American Seaway)或原始加勒比海道(Proto-Caribbean Seaway),是曾经存在于北美洲和南美洲之间连接太平洋和大西洋的一片海域,现今的墨西哥湾、加勒比海和马尾藻海都是其残余水域。中美洲海道形成于在2亿~1.54亿年前的侏罗纪早期,是因盘古大陆分裂成劳亚大陆和冈瓦纳大陆而形成的一个东西连接泛大洋和特提斯洋的陆间海;在白垩纪早期则成为了一个西连东太平洋、北连北冰洋(通过西部内陆海道)、东连特提斯洋、南连新形成的南大洋和印度洋(通过南美板块和非洲板块分裂而成的南太平洋)的交汇水体;最终因为火山运动导致巴拿马地峡形成而在276~254万年前的上新世晚期闭合。

中美洲海道的闭合导致了东太平洋和大西洋的洋流循环发生很大变化[1]——因为之前来自太平洋深水区富含养分的上升流被阻碍,现今加勒比海的生物不得不演化适应的从此生产力更低的环境[2]。同时因为北美与南美之间形成陆桥导致了南北美洲生物大迁徙,使得本来封闭的南美洲涌入了大量来自北美的入侵物种,导致了许多南美物种因无法与之竞争而灭绝[3][4]。

Remove ads

后果

巴拿马地峡的陆桥形成使得南北美的陆生动物得以在之前相互封闭的两个大陆之间迁徙,使得许多新北界物种——如有蹄类的骆驼、貘、鹿和马、长鼻目的嵌齿象、食肉目的大型猫科动物(包括美洲狮、美洲豹、剑齿虎等)、犬科动物(如食蟹狐、鬃狼、薮犬、伪狐等)、 鼬科动物(如巢鼬), 浣熊科动物(如南美浣熊、犬浣熊、蜜熊、食蟹浣熊和长鼻浣熊)和熊科动物(眼镜熊)以及一些啮齿类动物——得以入侵南美洲,直接导致了南美洲本地新热带界物种的竞争压力倍增,因此许多原生物种因此灭绝。虽然一些南美动物(比如地懒、骇鸟、水豚、雕齿兽、潘帕兽等)也曾向北迁徙,但新热带界的动物整体来说无法适应北美的环境,因此除了北美负鼠、北美豪猪和墨西哥树豪猪以外基本上没有长期成功定殖北美洲的南美物种。

中美洲海道的闭合使得大西洋环流发生了很大变化,并影响了周边地区的大气温度。巴拿马地峡将本应向西流动的北赤道暖流向北引导形成了墨西哥湾暖流[5],同时造成了南美洲西海岸的太平洋水域因为得不到加勒比海暖流而因此变冷。这被认为是造成海懒兽灭绝的诱因[6]。

中美洲海道闭合还造成了极地方向盐分和热量传递的增加,因此增强了北大西洋温盐环流和北极地区的湿度供应,使得北极圈内形成了更多的冰盖和海冰。这在米兰科维奇循环的影响下造成了冰川的扩张,加上之前南极洲因与南美洲的陆桥断开形成德雷克海峡出现南极绕极流而冷化,使得南北极都加速出现了永久冰盖,因而导致了第四纪大冰期[7]。

Remove ads

另见

参考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads