热门问题

时间线

聊天

视角

亚历山大·伯努瓦

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

亚历山大·尼古拉耶维奇·伯努瓦(俄语:Алекса́ндр Никола́евич Бенуа́,罗马化:Aleksandr Nikolayevich Benua;1870年5月3日1870年4月21日[儒略历{{{3}}}][1] [2] – 1960年2月9日)[3]是一位俄罗斯艺术家、艺术评论家、历史学家、文物保护主义者,也是“艺术世界”(Mir iskusstva)艺术运动及杂志的创始成员之一。[1][4] 俄罗斯文学史家德米特里·斯维亚托波尔克-米尔斯基亲王曾称他为“现代俄罗斯最伟大的欧洲人”。[5] 伯努瓦是一位对俄罗斯文化产生深远影响的博学家,他是“艺术世界”圈子的知识领袖,并透过与谢尔盖·达基列夫的俄罗斯芭蕾舞团合作,成为现代芭蕾和舞台设计的开创性人物。[6] 1918年至1926年,他担任艾米塔吉博物馆画廊馆长,此后永久移居巴黎。[7]

Remove ads

早年生活与教育

亚历山大出生于艺术与知识分子家庭——伯努瓦家族,是19世纪至20世纪初俄罗斯知识分子中的杰出成员。他的父亲是著名建筑师尼古拉·伯努瓦,母亲卡米拉·卡沃斯是作曲家卡特里诺·卡沃斯的孙女。[7] 尽管家族拥有法国、意大利和德国血统,但伯努瓦认为自己“不仅在公民身份和语言上,而且在生活方式和性格上都完全是俄罗斯人”。[5]

1885年至1890年,伯努瓦就读于圣彼得堡的迈氏中学,这是一所面向首都上层中产阶级和知识分子子女的精英学校。在那里,他与德米特里·菲洛索福夫、康斯坦丁·索莫夫、瓦尔特·努韦尔和莱昂·巴克斯特等人组成了一个名为“涅瓦皮克威克人”(Nevsky Pickwickians)的团体,致力于艺术与文化的讲座和讨论。这个团体后来成为“艺术世界”运动的核心。[5] 伯努瓦以其“强大的智识和博学”成为该团体的知识领袖,并指导了当时尚显稚嫩的谢尔盖·达基列夫。[6][5]

伯努瓦的成长环境几乎完全在圣彼得堡及其郊区,他承认自己对彼得大帝创建的这片“欧洲化”角落之外的“俄罗斯”知之甚少。他曾写信给小说家德米特里·梅列日科夫斯基,承认自己的俄罗斯身份,但宣称自己在血统、天性和教养上都是一个真正的“西方之子”。[5]

Remove ads

《艺术世界》运动

1898年,在达基列夫的带领下,“艺术世界”(Mir iskusstva)运动正式成立。该团体拒绝将艺术视为道德或政治工具,反对19世纪60年代以来流行的民粹主义和具有社会意识的巡回展览画派(Peredvizhniki)艺术。他们提出“为艺术而艺术”的口号,强调艺术应“自由而不受束缚”。[5]

伯努瓦是该运动的灵魂人物之一,他反对帝国艺术学院“死气沉沉的仪式”,也排斥他所谓的“目的性绘画”的“内在奴役”。[5] 他与达基列夫在编辑方针上时有冲突,例如伯努瓦坚持杂志应专注于更具现代性的艺术家,反对达基列夫希望纳入俄罗斯工艺美术运动成员的想法。这些根本性的分歧最终导致杂志于1904年停刊。[5]

《凡尔赛》系列

伯努瓦对凡尔赛宫的迷恋贯穿其一生,并促成了他最著名的艺术成就之一——《凡尔赛》(Versal)系列。这一系列创作持续了三十多年,包含超过六百件素描、水彩、粉彩、水粉、版画和油画,主要创作于他两次长期旅居法国期间(1896-1899年及1905-1907年)。[8]

伯努瓦对凡尔赛的兴趣始于少年时期,当时他偷偷阅读父亲书房里大仲马的历史小说。[9] 像《约瑟夫·巴尔萨莫》和《路易十四和他的时代》等小说,塑造了他对凡尔赛的最初印象——一个充满忧郁、衰败之美的地方。大仲马笔下年迈、厌世的国王形象,与伯努瓦后来在画作中呈现的路易十四晚年形象不谋而合。[9]

1896年,伯努瓦首次亲身到访凡尔赛,当时的凡尔赛宫在19世纪大部分时间里被忽视,显得荒凉。他被这座宏伟建筑的“奇妙忧郁”所震撼,并写道:“不知何故,我立刻被带入了路易十四统治的晚年。”[8] 这种感受与大仲马小说中描写的氛围产生了强烈共鸣,成为他创作的心理基础。

《凡尔赛》系列深受当时法国流行的洛可可复兴风格影响。伯努瓦将作品分为两大类:“真实的凡尔赛”(Versailles 'real)和“想像的凡尔赛”(Versailles 'imagined)。[8]

- 想像的凡尔赛:这部分是工作室创作,伯努瓦将历史人物“置入”他所描绘的风景中,重现18世纪的宫廷生活。

- 《国王的最后漫步》:伯努瓦并未描绘太阳王路易十四的辉煌顶峰,而是聚焦于其衰老、虚弱的暮年。画中的国王常常坐着轮椅,在空旷的花园中漫步,身边围绕着谄媚的朝臣。这些作品充满了黄昏和秋天的色调,象征着一个时代的落幕。[8] 俄国评论家谢尔盖·马科夫斯基将伯努瓦的凡尔赛形容为一座“墓地”,艺术家仿佛“隐形地跟随在国王的轮椅后,窃听垂死暴君的思想”。[8]

- 雅宴(Fête galantes)与戏剧性:此类作品如《侯爵夫人的沐浴》和《中国馆:嫉妒者》,描绘了宫廷的奢华娱乐与爱情冒险。伯努瓦深受让-安东尼·华托、法兰索瓦·布雪等洛可可大师的影响,但同时也融入了现代主义的讽刺意味。画面构图常模仿戏剧舞台,人物姿态做作,强调了观看与被观看的主题。[8]《侯爵夫人的沐浴》尤其引人注目,其对裸体的描绘在当时的俄罗斯艺术中具有开创性,被视为现代主义而非学院派或现实主义的裸体画作。[8]

Remove ads

伯努瓦的《凡尔赛》系列在1906年巴黎的秋季沙龙展出时,并未获得预期的赞誉。法国评论家认为其作品具有“模仿性”,因为他们对洛可可风格远比任何俄罗斯人熟悉。这次经历可能促使伯努瓦意识到,尽管他渴望融入法国艺术界,但他的艺术最终是为俄罗斯观众创作的。[8]

对帝俄历史的诠释

伯努瓦的艺术创作和学术研究深受俄罗斯帝国时代,特别是18世纪和19世纪初的古典主义风格影响。他对彼得大帝之后的“西化”俄罗斯情有独钟,并认为“属于彼得时代的艺术作品几乎没有旧俄罗斯艺术的痕迹”。[5]

伯努瓦对亚历山大·普希金的作品抱有浓厚兴趣,他为普希金的诗歌和故事创作的插画成为其最著名的成就之一。

- 《青铜骑士》:伯努瓦从1904年开始为这部作品创作插画,并在之后的二十年间多次重绘。他着迷于诗歌中现实与幻想的交织。其插画捕捉了圣彼得堡的戏剧性氛围,特别是洪水场景和主人公叶甫盖尼被彼得大帝雕像追逐的梦魇。伯努瓦更关注诗歌的艺术性和戏剧张力,而非其政治寓意。[5]

- 《黑桃皇后》:伯努瓦同样多次为这个故事创作插画,并于1921年为柴可夫斯基的同名歌剧设计了舞台。他被故事中的神秘氛围和克制的古典主义风格所吸引。无论是插画还是舞台设计,圣彼得堡的建筑与室内装饰都成为故事中不可或缺的角色。[5]

- 《上尉的女儿》:与前两部作品不同,伯努瓦为这部小说创作的插画描绘了普加乔夫起义时期的乡村社会。他以其标志性的戏剧感和对历史细节的精准把握,生动地再现了贵族英雄与农民叛军相遇的场景,视觉化了革命前俄罗斯主人与臣民之间的对立。[5]

Remove ads

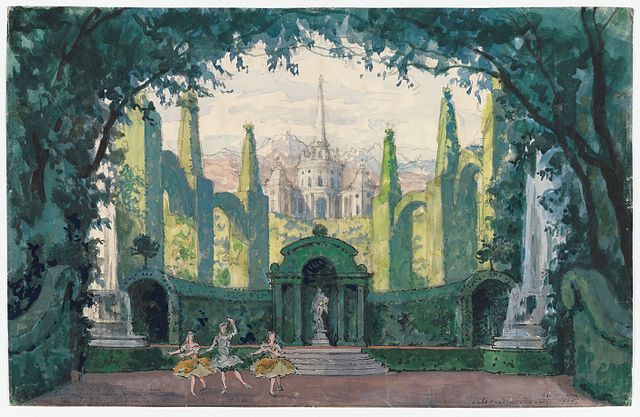

舞台设计

伯努瓦将“艺术世界”的美学理念带入了舞台,彻底改变了20世纪初的芭蕾舞设计。他深受理查·华格纳“总体艺术”(Gesamtkunstwerk)概念的影响,认为舞台上的所有元素都应服务于一个统一的艺术整体。[6]

伯努瓦是俄罗斯芭蕾舞团早期的核心设计师。他最杰出的贡献是1911年的芭蕾舞剧《彼得鲁什卡》,他不仅设计了布景和服装,还与伊戈尔·斯特拉文斯基共同创作了剧本。[5]

《彼得鲁什卡》的灵感源于伯努瓦对童年时代圣彼得堡谢肉节(Maslenitsa)市集和木偶戏的温馨回忆。他希望重现那个已被当局取缔的、充满活力的民间节日景象。故事围绕三个木偶——象征高贵与苦难的彼得鲁什卡、代表“永恒女性”的芭蕾女伶,以及体现“愚蠢与诱人男性气质”的摩尔人——展开的悲剧爱情故事。[5] 伯努瓦的设计将一个理想化的、充满活力的俄罗斯民间生活场景,置于圣彼得堡古典主义建筑的框架之内,创造出一种既真实又梦幻的视觉效果。该剧成为伯努瓦的舞台设计杰作,将一个逝去的时代和独特的俄罗斯体验呈现给了全世界的观众。[5]

Remove ads

1926年,伯努瓦永久移居巴黎。他的事业并未因此中断,而是继续在欧洲各大剧院工作。他曾为艾达·鲁宾斯坦的舞团、巴黎歌剧院(设计1924年复排版《吉赛尔》)、斯卡拉大剧院以及导演阿贝尔·冈斯的史诗电影《拿破仑》(1927年)担任设计。[7] 直至晚年,他依然活跃在设计领域,87岁时还为伦敦节日芭蕾舞团设计了《胡桃夹子》,并为英国皇家芭蕾舞团复排了《彼得鲁什卡》。[7]

艺术史学家与评论家

伯努瓦不仅是创作者,更是一位极具影响力的艺术史学家与评论家,其渊博的学识为他赢得了同时代人的敬重。

伯努瓦的批评思想体现在他为《艺术世界》、《金羊毛》和《阿波罗》等杂志撰写的大量文章中。1906年,在1905年革命的动荡之后,他发表了著名的文章《艺术的异端》(Artistic Heresies)。文中,他严厉批判了现代艺术中极端的个人主义,认为这会导致艺术的“野蛮化”和社会凝聚力的瓦解。他呼吁回归一种新的“阿波罗精神”,即建立在明确准则和形式之上的艺术,尽管他并未提出具体的公式,但他坚信艺术需要“学派”的指导,以避免无政府状态。[5]

他还在文章中对比了莫斯科和圣彼得堡的艺术气质,认为莫斯科虽然更有活力、更“俄罗斯”,但缺乏圣彼得堡那种“伟大而严谨的力量”和纪律性。他对圣彼得堡古典主义所代表的秩序和理性推崇备至。[5]

伯努瓦是俄罗斯文物保护运动的先驱。他以笔名发表一系列文章,尖锐批评当时对圣彼得堡历史建筑的破坏和庸俗改造,呼吁保护冬宫、海军部大厦等18世纪的建筑杰作。[5]

从1901年到1903年,他担任《俄罗斯艺术瑰宝》(Khudozhestvennoe sokrovishche Rossii)杂志的编辑,系统性地向公众介绍和捍卫俄罗斯的文化古迹。后来,他又为《往昔的岁月》(Starye gody)杂志撰稿,致力于普及和研究俄罗斯过去的艺术珍品。他的研究和记录为后人保存了许多在革命和战争中被毁的艺术品的珍贵资料。[5] 他的巨著《历代绘画史》(1912-1917年)和他担任艾米塔吉博物馆画廊馆长的经历,进一步巩固了他作为权威艺术史学家的地位。[7]

晚年与遗产

1926年,伯努瓦携家人永久离开苏联,定居巴黎。在国外,他继续透过艺术创作来怀念他记忆中的俄罗斯。评论家理查德·巴克尔(Richard Buckle)评价道:“亚历山大·伯努瓦是一位将剧院的魔力……视为生命气息的艺术家。他是一位伟大而革命性的设计师,尽管他主要致力于复兴昔日的辉煌。”[7]

伯努瓦的艺术和思想遗产在后苏联时代的俄罗斯得到了重新发现。1988年,一座纪念伯努瓦家族的博物馆在他父亲设计的彼得夏宫建筑内开放。[5] 他对帝俄时代的艺术诠释,特别是他为普希金作品和《彼得鲁什卡》所做的设计,塑造了后世对俄罗斯“白银时代”的集体想像。

作品

-

《伊丽莎白女皇于圣彼得堡贵族街道的漫步》,1903年

-

《在德国区》,1911年

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads