热门问题

时间线

聊天

视角

古似鸟龙属

似鸟龙科的一属爬行动物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

古似鸟龙(属名:Archaeornithomimus,意为“古老的鸟类模仿者”)是一属似鸟龙下目的兽脚亚目恐龙,生存于白垩纪晚期(约9600万年前)的亚洲,化石来自二连组。

Remove ads

发现及命名

1923年,由罗伊·查普曼·安德鲁斯率领的美国自然史博物馆团队至内蒙古考察期间,彼得·凯森在三个采石场发现数个兽脚类遗骸,由多个个体组成,大部分关节分离,并缺乏头骨和下颌。这些化石由查尔斯·惠特尼·吉尔摩于1933年命名并简短叙述为似鸟龙属的新种:亚洲似鸟龙(Ornithomimus asiaticus);种名意指来自亚洲。[1]1972年,戴尔·罗素将这个种建立成新的属古似鸟龙,使亚洲古似鸟龙(Archaeornithomimus asiaticus)成为其模式种。属名由似鸟龙的属名前面加上希腊文的ἀρχαῖος(archaios,“古老、原始”)组成,因为罗素认为发现古似鸟龙的地层属于森诺曼阶至土仑阶时期,约9500万年前,使其成为当时已知最古老的似鸟龙科。[2]最初吉尔摩并未编出一个正模标本;1990年,大卫·史密斯和彼得·加尔东在首次对化石的全面性叙述中,选择了AMNH 6565标本(一只脚)作为选定模式标本。[3]

发现于马里兰州阿伦德尔组的脚部骨头曾于1888年由奥斯尼尔·查尔斯·马许归入异特龙(Allosaurus medius)。[4]1911年,理察·斯旺·卢尔将这个标本命名为伤龙的新种(Dryptosaurus grandis)。[5]1920年,吉尔摩将它们重新命名为似鸟龙的新种,但因为Ornithomimus grandis这个名称已经存在,他将种名更名为Ornithomimus affinis。[6]1972年,罗素将它们更名为古似鸟龙的第二个种(Archaeornithomimus affinis)。[2]但1990年史密斯和加尔东认为这些遗骸不属于似鸟龙类,而是来自其他某些小型兽脚类。[3]

1995年,可能的第三个种:比斯克提古似鸟龙(Archaeornithomimus bissektensis)由Lev A. Nesov根据发现于乌兹别克比斯克提组(土仑阶-科尼亚克阶)的模式标本N 479/12457:一个少年体的股骨和跖骨而命名。[7]尽管如此,其亲缘关系普遍受到质疑或被忽视。[8][9][10]

Remove ads

叙述

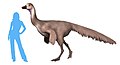

古似鸟龙是种中型似鸟龙类,身长3.4米、体重介于45至91公斤。[11]来自其他似鸟龙类亲缘物种的确切证据表明,古似鸟龙身上也覆有类似平胸鸟类的羽毛[12][13]以及角质喙状嘴。[14][15]

后肢结构坚实。第三跖骨近端未愈合,因此非并跖骨型。[3]颈椎大幅气腔化,沿神经弓及椎体有非常复杂的内部空腔,代表具有颈部气囊。前部胸椎和一些尾椎也有一定程度的气腔化,而荐骨则未气腔化。[9]2001年布鲁斯·罗斯柴尔德和同事的研究试图检验229件编入古似鸟龙的脚骨是否有出现疲劳性骨折的迹象,但结果是否定的。[16]

分类

罗素将古似鸟龙编入似鸟龙科。[2]近期的系统发生学分析要么支持这种分类要么将本属排除于似鸟龙科之外、位于似鸟龙下目的基础位置。以下演化树取自2019年似鸟身女妖龙叙述论文中的广泛虚骨龙类系统发育分析,古似鸟龙在这里被分类至似金翅鸟龙科,与阿肯色龙近缘。[10]

| 似鸟龙下目 Ornithomimosauria |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古生态学

古似鸟龙遗骸发现于二连组,年代可追溯至白垩纪晚期森诺曼阶,约9600万年前。[17]地层所呈现的环境是充满辫状河流曲流[18][19]、与海洋接壤[20]的泛滥平原,并如古土壤发展所示支持着广泛的植被以及大量的植食性恐龙(如鸭嘴龙科)。[18]

如同其他似鸟龙类,古似鸟龙可能是杂食性动物,具有角质嘴喙,从小哺乳类、植物、水果、蛋、到甚至是其他恐龙幼体都吃。[14][15]

与古似鸟龙共栖的恐龙包括:其他兽脚类如暴龙超科的独龙、镰刀龙科的二连龙和内蒙古龙、偷蛋龙科的巨盗龙;植食性恐龙以鸭嘴龙类的巴克龙和计氏龙、蜥脚类的苏尼特龙为代表。[21]

参见

似鸟龙类研究历史

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads