热门问题

时间线

聊天

视角

人类的幼体持续特征

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

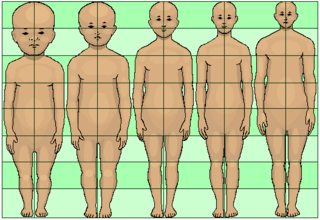

“幼态延续”指的是幼年期特征在成年后依然保留的现象。在人类身上,这种趋势尤为明显,特别是与其他灵长类动物相比。以头部为例,人类的幼态延续特征包括:球形头骨[1]、较薄的颅骨[2]、眉脊减少[3]、大脑体积较大[3]、面部变得扁平且宽阔[3][2]、面部无毛[4]、头顶部有头发[1]、眼睛相对较大[5]、特定形状的耳朵[1]、小鼻子[4]、小牙齿[3]、上颌骨和下颌骨较小等[3]。

身体来看,人类的幼态延续表现为身体几乎无毛。[3]在生殖器方面,幼态特征包括:没有阴茎骨[1]、存在处女膜[1],以及阴道开口朝向前方。[1]此外,四肢比例和身体姿态也体现出幼态特征,比如:相较于躯干,四肢比例偏短;[2]腿长超过手臂长度[6];脚的结构适合直立行走[1];整体为直立姿态。[7][8]

在人类行为中,也保留了通常只在幼年动物中出现的“行为可塑性”。人类的学习能力远超继承本能,这需要大脑在更长时间内保持高度的适应性和可塑性。上述幼态延续可能源于不同的演化因素,其中一些可能与性选择有关,并进一步促使了人类诸如情感交流等能力的发展。不过,也要注意,人类并非所有特征都是幼态的。例如相对较大的鼻子和较长的腿,这些都属于“成熟形态延续”(peramorphosis)而非幼态特征。尽管如此,这些成熟特征在直立人(Homo erectus)中比智人(Homo sapiens)更为明显,这表明从直立人到智人的演化整体上确实存在“幼态化”的趋势。[9]与此同时,有研究指出某些南方古猿(Australopithecus)种类,例如南方古猿源泉种(Australopithecus sediba),也具备与直立人类似的成熟特征,程度甚至相当或更高,因此在更早阶段的人属演化过程中,“整体幼态延续”是否成立,可能还要看人类究竟是从哪一类南方古猿进化而来。值得注意的是,A. sediba 的模式标本(用于分类的标准样本)虽然是幼体,但仍表现出这些非幼态特征,这意味着其成年体在这方面的“幼态化”程度,可能比任何直立人或其他人属成员都要低。[10]

Remove ads

幼态持续与异时性

异时性(Heterochrony)被定义为“相对于祖先,在某一组织或解剖结构的发育时间,或某一生理过程的启动时间发生的基因时序变化”。[11]异时性可通过多种方式引发有机体的形状、大小和/或行为的改变。异时性作为一个更广义的术语,具体又可分为两种类型:幼态化(paedomorphosis)与过熟化(peramorphosis),分别指的是发育过程的减缓和加速。[12]如上所述,幼态持续(neoteny)是指将幼年特征保留至成年,因此它属于幼态化的一种,因为其特征的发展是被减缓的。

人类进化

许多著名的进化理论家提出,幼态持续是人类演化的关键特征之一。史蒂芬·古尔德认为人类的“进化故事”本质上就是“将祖先最初的幼年特征保留至成年”。[13]约翰·伯顿·桑德森·霍尔丹也支持古尔德的观点,称人类的“一个主要进化趋势”是“童年的延长与成熟期的迟缓”。[3]德尔伯特·D·提森(Delbert D. Thiessen)表示,“随着早期灵长类演化成后来的形态,幼态持续现象变得更加明显”,并指出灵长类动物正“朝着更扁平的面部形态演化”。[14]

康奈尔大学人类学访问学者道格·琼斯(Doug Jones)认为,人类进化中趋向幼态持续的趋势可能源于性选择,即男性倾向于选择拥有幼态面部特征的女性伴侣,从而导致女性的幼态特征被加强,而男性的幼态面孔则成为这一性选择的“副产品”。琼斯指出,随着更年期后仍然存活的女性比例增加,女性群体中生育能力的差异也随之加大,这增强了男性对于显示青春生育力的幼态特征的性选择作用,从而对人类进化产生了重大影响。[15]

人类学家阿什利·蒙塔古(Ashley Montagu)指出,代表于幼年个体的直立人(Homo erectus)摩佐克托头骨和非洲南方古猿(Australopithecus africanus)头骨,其头骨形态与现代人更为相似,而不是与其本物种的成年体相似。蒙塔古列出了头骨的圆度、骨骼的薄度、眉嵴缺失、矢状嵴的缺失、牙齿形态、脑容量的相对大小与脑的形态,作为这些早期人类幼年头骨与现代成人头骨相似的方面。他认为,南方古猿或直立人通过将这些幼年头骨特征延续至成年,可能是一种比实际进化时间更早实现现代人类类型出现的方式。[16]

精神病学家斯坦利·格林斯潘(Stanley Greenspan)与斯图尔特·G·尚克(Stuart G. Shanker)在其著作《最初的想法》中提出了一个心理发展理论,认为幼态持续对于“物种典型能力的发展”至关重要。这些能力依赖于婴幼儿长期依赖照顾者,从而获得情感交流的机会。由于面部表情在交互信号中的重要性,幼态特征(如头发较少)使得通过面部表情传递社会性情绪信息更加高效、迅速。[17]

也有学者认为,幼态持续并非人类进化的主要驱动力,因为人类只保留了部分幼年特征,而舍弃了其他。[18]例如,成年人的高腿长与身体比例(即长腿)与婴儿相反,表明人类相较于其他类人科,并未全面趋向幼态。[18][19]安德鲁·阿瑟·阿比(Andrew Arthur Abbie)也持相似观点,尽管他承认人类总体上趋于幼态化,但他指出人类的老态特征(如肉质鼻子)和长腿与幼态持续进化论相矛盾。[7]布莱恩·K·霍尔(Brian K. Hall)也认为人类的长腿是一种过熟化(peramorphosis)特征,与幼态持续截然相反。[20]

综合来看,采取非此即彼的观点可能毫无意义,更合理的解释可能是人类进化中同时存在多种异时性过程的结合(Vrba, 1996)。

Remove ads

基于如下计算结果:更复杂的基因网络更易受突变影响,因为它们存在更多“必要但非充分”的条件,从而更容易被突变原中。有一理论指出,人类祖先在尚不具备现代烹饪技术或高度智力的情况下烹饪食物,会生成更多致突变物质。这些普遍存在的致突变因子选择性地淘汰了复杂的基因网络,因为较长的基因组对突变而言是更大的“攻击目标”。该理论成功预测了人类基因组比其他类人猿更短,以及相较于人类基因组,黑猩猩基因组中存在更多“失活假基因(pseudogene)”,而这些假基因在人类中已无功能,而在人类之外的类人猿中仍有对应功能基因。尽管在人类与尼安德特人之间,FOXP2蛋白编码序列完全相同,但在人类中该基因调控区域出现了一个点突变(现代人是T,而尼安德特人与所有其他脊椎动物为A)。研究人员发现,这一差异导致现代人类FOXP2基因不会与来自其他基因的RNA发生交互,而所有其他脊椎动物,包括尼安德特人,则有此交互能力。这一现象符合该理论的观点:现代人类的起源标志着复杂基因网络的消失(而非形成),而幼态持续只是这种基因网络被破坏的副作用。[21][22]

1943年,康拉德·洛伦兹(Konrad Lorenz)注意到,新生儿圆润的面部特征会促使照护者更倾向于照顾他们,这是出于对“可爱感”的本能反应。他将其命名为丘比娃娃效应(Kewpie doll effect),因为婴儿的面部与该玩偶相似。[23]

伦敦大学考古系外聘讲师戴斯蒙德·柯林斯(Desmond Collins)表示,[24]人类青年期的延长是幼态持续的体现之一。

体质人类学家巴里·博金(Barry Bogin)指出,儿童的成长模式可能是为了延长可爱期。博金表示,当人类大脑达到成年大小时,身体仅完成了约40%的发育,牙齿成熟度仅为58%,而性成熟度仅为10%。他说,这种异速生长(allometry)使儿童能在较长时间内保持“表面上的婴儿样貌”(如大头骨、小脸、小身体、性特征未发育),而这种可爱外貌会引发年长个体的“养育”和“照顾”反应。[25]

Remove ads

虽然与大多数其他灵长类动物相比,人类的上半身力量在性别上的两性异形平均而言更为显著(除了大猩猩外),但一些化石证据表明,人类进化过程中,雄性上半身力量和肌肉性别二型性在直立人(Homo erectus)时期达到顶峰,随后在人类演化为智人(Homo sapiens)并出现幼态延续特征的过程中逐渐减弱,整体体格也变得不那么粗壮。性别二型性的减少表明,高性别二型性的物种未必具有进化优势。这可以通过这样一种理论来解释:性别二型性可能会降低群体中的遗传多样性,也就是说,如果个体只被高度男性化或高度女性化的伴侣所吸引,那么那些不具明显性别特征的个体就会被排除在配偶选择之外,从而造成物种形成。

智人中的幼态延续根据该理论,是由于性选择压力的放松,使人类演化转向了一种更不易产生物种分化、但更适应种群内部多样性的策略,从而导致性别二型性降低,成年个体呈现出更为幼态的形态。据称,这种变化可能的触发因素之一,是尼安德特人版本的FOXP2基因与现代人版本之间仅有一个位点不同(而黑猩猩与现代人之间在此基因上有两个不同点),该基因本是一个基因调控网络的重要组成部分,而现代人版本中的某一突变,导致其与RNA链的连接被断开,从而脱离了原有的基因调控网络。

有人提出,由于FOXP2基因控制突触形成,其从复杂基因网络中断联可能立即导致大量本能消失,包括驱动性选择的本能。还有人提出,这一基因脱离原网络后,使得更多影响表现型的基因变异得以在人类中积累,再加上突触可塑性的增强,使现代人更能适应环境变化、更容易殖民新环境并实现创新。关于“语言的起源是人类进化的最新一步”的理论也被认为不太可能,因为对过去环境的讲述在面对干旱和新的水源分布时用处不大,而个体能否做出正确预测才是关键,这样的能力可以通过差异化生存将旧版基因彻底淘汰;相反,语言选择只要有足够的讲述者维持知识的代际传承,其他个体即便只会模仿,也能生存下去,因此如果语言是关键优势,则原始基因应当仍有部分个体保留至今。

从化石证据来看,自大约30万年前起源以来,智人即表现出现代的幼态特征与较早期非幼态特征的混合体,直到农业史初期这一过渡期,非幼态特征才逐渐消失。有人提出,这是因为随着农业的发展,病原体负荷增大,免疫系统的适应性成为关键选择因素,而保留较多儿童特征的男性,其免疫系统不会因与上半身肌肉竞争营养而受到过度削弱,因此更具生存优势。还有一种说法认为,遗传证据表明,在农业早期,只有极少数男性的Y染色体得以遗传下来,这可以用非幼态特征的遗传解释:这些非幼态男性虽然在一代中未被疾病杀死,但其子孙在之后的世代中仍因疾病而死亡,最终在现今人群中未留下Y染色体的遗传痕迹。 此外,认为是因为性选择偏好典型男性气质导致大多数男性未能繁衍后代的观点被否定了,因为如果是这种情况,应当会对幼态特征产生负面选择压力,但考古学证据却显示出对幼态特征的选择趋势。[26][27]

Remove ads

有一种假设认为,石器时代的人类并不记录出生日期,而是通过外貌来判断年龄。如果在旧石器时代,对于青少年违法者的惩罚较为宽容,那么那些在成年后依旧保留年轻外貌的人,就可能会更长时间地受到较轻的处罚。该假说提出,那些因同样的违规行为而受到较轻惩罚的人,在进化上具有优势,得以将其基因传递下去;而那些受到更严重惩罚的人,要么因严格遵守规则而限制了自己的生存能力,要么因为受罚严重而影响了其生殖成功率。[28][29]

“多重适应性模型”(Multiple Fitness Model)认为,使婴儿在成人眼中显得“可爱”的特质,也会在成年人看其他成年人时被视为“有吸引力”。成年女性的幼态特征可能有助于激发成年男性更多的资源投入与养育行为。同样,成年男性的幼态特征可能也有助于激发成年女性的资源投入与照顾行为,此外还可能让这些男性显得不具威胁性,并更容易从“资源丰富的他人”那里获得资源。因此,成年女性被具有“某些”幼态特征的成年男性所吸引,可能是一种适应性进化结果。[30]

对模仿者来说,幼态特征的表现可被视为安抚或顺从的信号。因此,这种看起来更像孩子、可能不具备独立生存能力的个体,更可能获得额外的亲代或非亲代照顾。另一方面,接受帮助的对象也可能因此表现出的脆弱性而面临更多的攻击。[31]

Caroline F. Keating 等人检验了这样一个假设:具有更多幼态特征的成年男女脸部照片相比之下能激发更多帮助行为。他们通过数字化手段修改了非裔美国人和欧裔美国人面部照片,通过放大或缩小眼睛和嘴唇的尺寸来增强或减少幼态特征。Keating 等人指出,具有更多幼态特征的白人男性、白人女性和黑人女性面孔,在美国和肯尼亚都能激发更多帮助行为;但在黑人男性面孔中,幼态特征强弱与所获得的帮助之间显著性差异。[32]

一项于1987年进行的研究使用了20名白人参与者,结果发现:无论是韩国参与者还是美国参与者,都倾向于认为“婴儿脸”的个体具有比成熟脸个体更多的“儿童般心理特征”。[31]

在密歇根大学的博士论文中,崔秀京阐述了“可爱感知”如何影响“价值感知”。研究中展示了不同的身体线索如何激发来自成年照顾者或其他成年人的保护性情绪。参与者被要求设计一个“可爱的矩形”,可以在形状圆润度、颜色、大小、方向等方面进行编辑。相关分析显示:面积较小、线条更圆润的图形被认为更“可爱”;颜色更浅和对比度的因素虽然次要但也起到一定作用。[33]

该研究还引入了“非对称优势范式”(asymmetric dominance paradigm),即设置一个诱饵选项来观察其对人们决策的影响。在美国,这一范式让人们更倾向于选择可爱的选项;而在韩国却出现了相反的效果。Choi 认为这可能是由于中美两国对“可爱”的态度不同,因此与幼态性相关的优势在不同国家中也可能存在差异。[33]

Remove ads

发展心理学家赫尔穆特·尼堡(Helmuth Nyborg)提出,依据其“通用特质协变-雄激素/雌激素模型”(General Trait Covariance-Androgen/Estrogen,简称GTC-A/E),可以提出一个关于“幼态延续”(neoteny)的可检验假设。尼堡表示,该假设认为“女性化”的、成熟速度较慢的“幼态”雄型个体与“男性气质”的、成熟较快的雄型个体之间存在差异,表现为:拥有更大的大脑、更脆弱的头骨、更宽的臀部、更窄的肩膀、更弱的体力,更倾向于居住在城市而非乡村,并在能力测试中取得更高的成绩。尼堡指出,如果这些预测成立,那么上述差异的“物质基础”便可以得到解释。他还表示,在某些生态环境中,“男性气质”的、快速成熟的雄型个体由于其“纯粹的野蛮力量”会更易于生存和繁衍;而在另一些生态环境中,“女性化”的、缓慢成熟的“幼态”雄型个体则可能因其“微妙的策略”而更具生存与繁衍优势。[34]

澳大利亚蒙纳士大学的进化生态学家阿尔多·波亚尼(Aldo Poiani)也表示认同人类的幼态延续可能通过“性选择”而加速,[35]即女性倾向于选择聪明的男性作为配偶,而男性也倾向于选择聪明的女性作为配偶。[36]

Somel等人的研究指出,影响前额叶皮质发育的基因中,有48%在人的一生中与黑猩猩之间表现出不同的年龄相关变化。他们发现,与黑猩猩和普通猕猴相比,人类在这些与前额叶发育相关的基因中存在“显著的幼态表达”倾向,这一发现与人类进化中的幼态延续假说相符。[37]

在大脑体积的差异方面,有研究指出,由于人类的幼态特征导致颅骨更大,大脑体积也可能比普通人脑更大。这被假设为智人脑容量扩大的一个机制,即神经元的延迟发育可能导致“过度生长”(hypermorphosis)。特别是在前额叶皮质中,从童年开始的神经剪枝过程较为缓慢,为神经元的成熟留出了更长时间。这一延迟,使得原本非常幼年的特征得以延续发展。

英国纽卡斯尔大学的心理学教授布鲁斯·查尔顿(Bruce Charlton)提出,人类成年后保留的“幼稚的态度和行为”,在他看来是一种有价值的发展特性,他将此称为“心理幼态性”(psychological neoteny)。[38] 成年人继续学习的能力也被认为是一种幼态特征。然而,部分研究表明,这种幼态性未必具有积极意义。[39]总体来看,学习和发展新技能的过程依赖于大脑神经元的可塑性,尤其是负责高阶决策和活动的前额叶皮层。随着神经元完成发生过程并逐渐成熟,建立新神经连接以及改变已有通路的难度也随之增加。相比之下,在幼年期,大脑皮层神经元具有更高的可塑性和代谢活性。在幼态个体发生学中,由于发育被延缓,神经元保持着更为幼稚的状态。[40]从表面上看,这似乎有利于细胞潜力的提升,但这并非毫无代价,因为细胞活动增强带来的后果也必须被纳入考量。[40]

通常,大脑神经活动所需能量通过“氧化磷酸化”过程提供。但当氧化磷酸化所需资源耗尽时,神经元会转向“有氧糖酵解”,即在有氧条件下进行糖分解来获取能量。然而,这一过程对细胞来说是一种负担。由于这些神经元保持着幼年特征,它们可能尚未完全髓鞘化。Bufill、Agusti、Blesa等人指出:“这些神经元中有氧代谢的增加,可能会导致更高水平的氧化应激,从而增加某些几乎只在人类中出现的神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)的风险。”[40] 特别是在大脑的背外侧前额叶皮质中,有氧糖酵解活性被发现非常活跃,而该区域与工作记忆功能密切相关。[40]这些工作记忆神经元所承受的压力,可能为包括阿尔茨海默病在内的神经退行性疾病提供生理基础。

Remove ads

外貌吸引力

蒙塔古指出,与男性相比,女性具有以下幼态化特征:骨架更纤细、韧带附着处更光滑、乳突更小、眉嵴隆起更少、头部更前倾、关节更窄、体毛更少、保留胎毛、体型更小、骨盆更向后倾、寿命更长、基础代谢率更低、心跳更快、声音更高、更大的泪腺等。[3]

在一项跨文化研究中,女性面孔越幼态化,对男性的吸引力越强;相反,越不幼态化的女性面孔吸引力越低,这一趋势与女性的实际年龄无关。[15] 一项使用亚裔美国人、拉丁裔美国人和美国白人评审的研究发现,女性面孔如果同时具有年轻与性成熟的特征,会被评价为更有吸引力。[41]拉丁裔美国人和亚裔女性被评为比白人和非裔女性更有吸引力, 她们也确实更符合被定义为“吸引力”的特征。[42]然而研究作者指出,基于该样本,不能得出某一族群整体上比其他族群更有吸引力的结论。Cunningham 通过对非裔美国人和白人评审的研究发现,越幼态化的女性面孔越被视为具有更高的“女性气质”和“亲和力”。亚洲人和白人的样本在偏好幼态特征上没有显著差异,接触西方媒体并未提高对白人女性的正面评价,这说明研究中没有发现民族中心主义偏好。[43]

相比之下,Cunningham 指出,不具有幼态特征的面孔被评价为“具有威慑力”。他在分析研究结果时总结道,“幼态面部特征的偏好可能是吸引力评价中跨文化差异最小的因素”。[44]

一项对意大利女性选美冠军的研究发现,与对照组“普通”女性相比,这些冠军面部拥有更多“婴儿特征”。[45]在对60位白人女性面孔的研究中,排名最具吸引力的15张面孔的平均复合图,与全体面孔复合图相比,具有更短的下颌、更细的下巴和更高的额头。[46]

在一项仅限西方文化的研究中发现,神经颅比下脸部更大的特征(如小鼻子、小耳朵、丰满的嘴唇)既被认为是年轻的象征,也被视为幼态特征。[15]幼态特征与年轻的可互换性导致这样一种观点:男性对“年轻”女性的吸引力也可能延伸至具有夸张年龄特征的成熟女性。例如,一位年龄较大的女性如果保有这些“年轻”特征,男性可能会比起其他看起来更接近实际年龄的女性,更倾向于她。

除了面部特征外,身体形态的第二性征也是判断成熟个体的重要因素,因此成年人可以辨识其他成年人是否已脱离幼年期。化妆品行业很大一部分正是围绕放大这些婴儿特征展开,例如让眼睛和嘴唇看起来更大,或掩盖皱纹和皮肤色斑等年龄痕迹。[47]

康奈尔大学的访问人类学学者 Doug Jones 指出,跨文化证据表明,男性倾向于偏好女性面部的幼态特征,这与男性在性选择中偏好女性“年轻繁殖力”的外貌有关。Jones 指出,男性对女性性吸引力的关注比女性对男性的关注更为强烈,这在人类以外的动物中是非常不寻常的——在大多数物种中,是雌性更在意雄性的性吸引力。Jones 认为这种人类特例的出现,是由于女性会在生育年限之外继续存活,且其生育能力会随年龄下降,因此男性进化出一种倾向,即不偏好与年龄相关的、代表生殖力减弱的体征。Jones 还说,男性面部的幼态特征可能只是男性对“成人女性的年轻繁殖力”偏好的一种“副产品”。[15]

同样,幼态特征还被松散地与卵巢功能水平联系在一起,这是性选择的另一个核心因素。换句话说,显现“需要照顾”以及幼态面孔特征若与最佳卵巢功能相关联,就会带来适应性优势,因为男性会对这些特征作出正面反应。不过需要强调的是,面部特征并不是唯一决定吸引力或择偶偏好的因素。第二性征再次发挥作用,因为它们由内分泌系统主导,仅在性成熟后出现。面部特征是持续存在的,而非性成熟的直接标志,因此可能并不是性选择的最强信号。[31]

一些科学家指出,尽管其他灵长类动物的生育能力对繁殖同样重要,但它们并未像人类一样演化出强烈的幼态化特征。因此,这些科学家认为,如果人类幼崽需要比其他灵长类更多的亲代投资,这将促使雄性偏好更有育儿经验的年长女性,因为这种经验在养育后代方面更重要(即确保子代能顺利成长到生育年龄,而不只是出生数量)。他们据此认为,纯粹基于生育力下降的性选择理论会存在可证伪性:相比需要更多育儿投资的人类,灵长类动物应该展现出更强的幼态化倾向。[48][49]

Remove ads

一项关于男性面部吸引力的研究从颅骨形态出发,结合心理学和进化生物学的方法,分析了性选择如何作用于面部特征。研究发现,“面孔平均值”之所以被偏好,是稳定性选择的结果,而“面部婴儿化”(幼态特征)则更可能是定向选择的结果。[50] 在定向选择中,某一表型特征被倾向性地保留;而稳定性选择则更倾向于维持多个等位基因或表型的多样性。[51]为了比较定向选择与稳定性选择对面部婴儿化的影响,Wehr 使用图像变形技术让面孔在视觉上更像或更不像婴儿。结果显示,相较于婴儿特征,面部平均值的吸引力被评审偏好几乎高出一倍,说明稳定性选择在面部偏好中作用更大,且面部平均性比幼态特征更具吸引力。一个令人费解的发现是:女性更倾向于偏好面部平均化的男性,而不是具有幼态特征的男性,这与动物界中雌性主导性选择和“红皇后假说”的常见逻辑相矛盾。[50]

由于男性在女性面孔上对幼态特征的偏好相对统一,Elia(2013)提出了一个假设:女性在对男性幼态面孔的偏好上的多样性,是否可以“帮助解释”人类面部幼态化的变异范围。[52]

Remove ads

幼态化与人类特化特征的联系

幼态化并不是人类表型的普遍特征。与黑猩猩相比,人类的发育表达时间呈现出完全不同的轨迹,显示出人类的发育时间变化并非统一延后。人类的幼态化变化通常发生在性成熟之后。Mehmet Somel 等人的研究引发了一个问题:人类特有的幼态变化是否与人类独有的认知能力有关?追踪人类与其他灵长类动物在发育标志点上的差异,是理解人类如何表现出物种特异性幼态特征的关键步骤,也有助于解释诸如小下颌骨等人类特征的演化。在人类中,这种幼态变化集中于一组与灰质相关的基因。这种基因表达变化还与大脑皮层重组相关,尤其是在青少年时期发生的突触修剪速度更快。它还与语言技能的发育有关,并被认为与某些神经系统疾病(如注意缺陷多动障碍 ADHD)有关。[37]

在灵长类动物和早期人类中

德尔伯特·D·西森指出,智人比直立人更具幼态特征,而直立人又比南方古猿更具幼态特征;人科比猴科更具幼态特征,旧大陆猴则比阔鼻小目更具幼态特征。[14]

南希·琳恩·巴里克曼表示,布赖恩·T·谢伊通过多变量分析得出结论:倭黑猩猩比普通黑猩猩更具幼态化特征,这一结论基于诸如倭黑猩猩相对较长的躯干等特征的综合考量。[53] 蒙塔古则指出,“现代型人类”在形态上的部分差异,可以归因于其早期群体中不同速率的“幼态突变”。[16]

在行为幼态化方面,马修·阿勒曼尼·奥利弗认为,幼态特征在一定程度上(理论上)可以解释消费者行为中的刺激寻求、现实冲突、逃避心理和攻击控制等现象。[54]然而,阿勒曼尼·奥利弗认为,如果这些特征在人群中表现得多或少,主要归因于文化变量,而非不同程度的幼态化差异。这种观点认为行为幼态化在性别与种族差异中的作用并不显著,强调的是文化因素的影响。

特定的幼态现象

有乳制品农业历史的群体演化出了成年后乳糖耐受能力,而其他群体在成长为成年人后通常会失去分解乳糖的能力。[55]

唐氏综合征会导致大脑与身体出现幼态化现象。[56] 该综合征的特征包括发育迟缓(即幼态化)、形态发生不完全返祖现象。[56]

参见

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads