热门问题

时间线

聊天

视角

社会

持續產生互動的群體 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

社会是由持续交互的个体构成的群体,也可以指生活在同一领土的大型社会团体。生活在同一社会的个体一般受同一政治权威及主流文化期望所约束。它的主要特点在于具共同文化和制度背景之个体的交互(社会关系)——因此一个特定社会可以说是上述关系及其参与者的总和。

人类社会结构复杂且具高度合作性,它们常把参与者分为不同的社会角色,然后以此为基础分工。社会亦把人类行为或理念分为“可接受”和“不可接受”(社会规范),塑造他们的角色和行为。社会成员会互相合作,让参与者受益,使他们能达到单靠个人难以达成的目标。

社会可根据技术水平及经济活动类型分类。拥有大量食物剩余的大型社会多有明确的社会层次结构或支配阶级。不同社会的性别角色、政体形式、对亲属关系的期望可以存有不少差异。人类行为同样如是——人类塑造社会,而社会又反过来塑造人类。

Remove ads

词源应用

社会一般指于一个国家、数个类近国家、同一有组织性的社群生活的群体。除此之外也可定义为“与他人共存的状态”[1]。

社会的英语“society”最少可追溯到1513年。它源自公司的法语“societe”(当代法语拼法为société)[2]。该法语为拉丁文“societas”之变体,意指“联谊、联盟、协会”。而它又从名词“socius”(同志、朋友、盟友)派生而来[2]。

中文的社会源于古代的社,原意是祭祀土地神的地方,之后其意思延伸至祭祀土地神的集会。到了北宋时期,社会已用于泛指各种由民间自发的酬神聚会。在19世纪前期,来华的西方人多把“society”翻译为结社或社团。到了19世纪中期,社会学在欧洲兴起,推动抽象意义上的“society”成为研究的重心。日本的改革派精英在1860年代开始关注上述发展,但福泽谕吉等核心人物没能从原有的日文词汇中找到“society”的对应翻译。1875年,《东京日日新闻》首度把“society”翻译成社会[3]。

1876年福泽谕吉的《劝学篇》第17编亦将“社会”用作“society”的译名。到了19世纪后期,严复认为此日本译名不妥,并根据英语原文把“society”翻译为“群”,社会学则对译为“群学”[4][3]。然而该时的知识分子多把于日本翻译的西方文献再度转译成中文,于是便跟从当地译法把“society”译成“社会”。清朝的编订名词馆亦决定把“社会”定为“society”的专门翻译。最少直到20世纪初,它在中国既可以用于代指社团组织,也可表示“人群结合形态”[3]。

概念

人类和他们的近亲(倭黑猩猩和黑猩猩)都是高度社会性的动物。这表明人类天生具备社会性,促使社会形成[5]。人类社会具高度合作性,并跟倭黑猩猩和黑猩猩在雄性养育角色[6][7]、语言运用[5]、分工[8]、建立“巢穴”(多代同堂的居住地、小镇、城市)的倾向[8]上存在差异。

E. O. 威尔逊等生物学家把人类视为真社会性动物,跟蚂蚁同级,不过此一说法存在争议[8]。人类可能因为需增加在对他们严苛的自然环境中存活的机会,而演化出社会团体生活模式(族群选择)[9]。

功能主义学派认为,社会的个体就像身体器官一样,会互相合作,构成涌现行为(有时称为集体意识)[10]:103-104。例如19世纪的社会学家奥古斯特·孔德和埃米尔·涂尔干相信社会与有机物和无机物在现实上构成不同的层次。因此,要解释社会现象,则应以该层次为基础,并把个体视为某一社会角色的短暂占有人[11]。

冲突理论家的态度相反,认为社会中的个体、团体、阶级之间的关系是冲突大于合作。马克思为此一学派的代表人物[10]:104-105。他相信社会以经济为基础,政府、宗教、文化为它的上层建筑[注 1],经济基础决定上层建筑[10]:104-105[12]。历史上存有不同的历史阶段,阶级冲突及生产力的转移推动了历史发展——每一重大变革始于新的生产力帯来的生产关系改变,让旧有关系被取代[12]。其始于原始共产主义社会,及后演变成各种拥有群体间剥削关系的社会,构成冲突[13][12];而在现代,拥有生产资料的资产阶级推翻了封建社会的地主,统治无产阶级[13]。

符号交互论是聚焦于个体及他们跟社会的关系的微观社会学理论[10]:21、108。以符号交互论为基础的研究者会研究人类如何以共通语言创造出共同认可的符号和意义[14],并在此之上透过交互来创造符号世界,影响个体的行为[15]。

自20世纪后半叶开始,理论家开始视社会为建构的[10]:109-110。抱有这一立场的社会学家彼得·柏格形容社会由人类所创造,但这一创造物又反过来创造或塑造人类[16]。

上述三大视角有时会被批评过于以欧洲为中心[17]。如马来西亚社会学家赛法立·阿拉塔斯批评西方思想家过分重视现代性的影响,因此他们的理论只能有限地套用于非西方社会[17]。他同时举出伊本·赫勒敦和黎刹作例子,表示西方以外也有思想家以系统性方法研究社会[17]。

14世纪的阿拉伯人赫勒敦认为,社会乃至宇宙的结构本身具有“意义”,它们看起来虽无序,但一切皆有因。他认为社会结构基本可分为两种:游牧和定居。游牧生活具高度社会凝聚力(asabijja),他把这一特点归因于共同的习俗和防御需求,以及亲属之间的关系。对他而言,定居生活意味着世俗化程度增加、社会凝聚力下降、人们更为渴求奢华[18]。黎刹是曾生活在西班牙殖民时期的菲律宾民族主义者。当时西班牙指责菲律宾人懒惰,以此证明他们理应被殖民。黎刹反指懒惰是殖民统治所造成的后果。他在比较菲律宾在殖民统治前后的经济活动后,表示菲律宾的贸易路线在受殖民统治前由当地人控制,经济活动也较多;但之后统治菲律宾的殖民政府则推行不鼓励耕作的政策,当地也充满着剥削和经济失序,令人们欠意愿工作[19]。

Remove ads

类型

社会学家倾向依照技术水平把社会分类。他们一般把社会分为前工业社会、工业社会、后工业社会三大类[10]:99。

此外,也可按照技术、传播介质、经济活动进一步把社会细分。例如社会学家格尔哈特·伦斯基把社会分为狩猎采集社会、园艺型社会、农业社会、工业社会、特殊社会(比如渔业社会和海洋社会)[20]:96。

随着时间的推移,一些文明的结构变得更为复杂。上述发展对社群有着深远的影响。捕猎和采集为主的部落定居下来成为农耕村镇,而村镇又逐渐发展成为城市。城市在经过一轮扩张后,最终成为城邦或民族国家。然而,上述过程并非单向的[21]。

在前工业社会,最主要的经济活动就是利用人力及动物力来生产粮食。前工业社会又可依照技术水平及粮食生产方式进一步细分成狩猎采集社会、畜牧社会、园艺型社会、农业社会[20]:96。

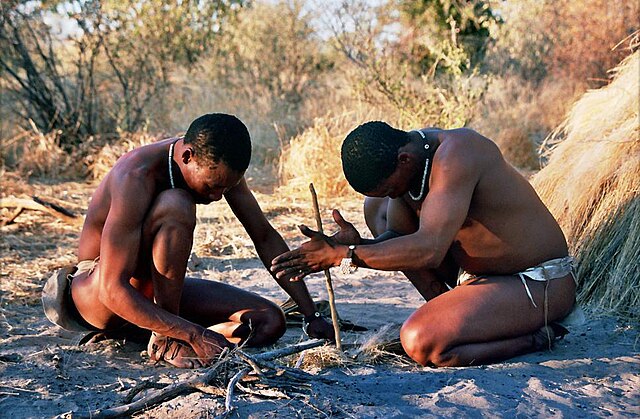

狩猎采集社会主要透过采集野生植物及狩猎野生动物来获取食物。狩猎采集者会为了上述目的而不断迁徙[20]:135。他们因此不会建立永久性的村落,遗物种类稀少。社会规模也因需经常迁徙而欠成长——他们一般只形成像部落和游群般的细小团体[20]:134,每一社群的成员数量通常不超过50名[22][20]:134。游群和部落成员的社会地位相对较平等,他们亦会以共识制来作决定。游群社会的酋长只因个人特质而成为领导,虽具有影响力,但没有真正掌权[20]:146。家庭是主要的社会单位,多数成员以血缘或婚姻来决定关系[20]:142。

人类学家马歇尔·萨林斯认为狩猎采集者拥有较多的闲暇时间(估计每天工作3-5小时),于是称他们的社会为原初丰裕社会[23][24]。其他研究者则批评其观点,表示它们拥有较高的死亡率,战事也较多[25][26][27]。认同萨林斯的人会籍此进一步批评技术发展跟人类进步有关的假设[28][29]。

生活在畜牧社会的人不需每天查找食物,而是依靠驯养动物来满足粮食需求。畜牧社会的成员会不断移居放牧[20]:267,社群规模与狩猎采集社会接近(约50人),不过畜牧社会通常包含多个社群,因此每一社会平均约有数百人。它们能够实现政治一体化的原因在于该些团体多在容易移动的开放地域中生活[20]:268-269。其食物供应已出现剩余,社群内部也会分工[10]:99,成员间的不平等程度较高[20]:268-269。

园艺型社会的成员会在丛林或森林中开垦花园,种植水果和蔬菜,以此获得大部分粮食。它们的技术水平和复杂程度跟畜牧社会处于同一位置[30]。新石器革命过后,人们始有能力耕作和养育动物,促使园艺型社会和畜牧社会在约10,000年前诞生[30]。园艺型社会的成员会以人力和简单的工具在同一土地上耕作至少一季。土地变得贫瘠后,他们会移到另一块地继续耕作,让原耕地随时间恢复。他们可能会在数年后重回旧地耕作,周而复始。他们因为会不断轮换园地,故有能力长时间待在同一地区,建立半永久或永久性的村庄[20]:165。

园艺型社会跟畜牧社会一样出现粮食过剩,致使分工情况更复杂。园艺型社会中的专门角色有手艺人、萨满、贸易者[20]:165。角色专门化让他们能够制造各式各样的艺术品。该些社会的资源稀少,而且可排他地占有,故此财富可出现差距[31]。

农业社会利用农业技术在大面积的农地上耕作。伦斯基表示园艺型社会和农业社会的区别在于有没有使用犁[20]:164-166。技术变革让农业社会的粮食供应增加,使之足以支撑比园艺型社会更大的社群。除此之外,也令城镇成为贸易中心。人们因此变得更为专门化,出现统治阶级、教育者、手艺人、商人、宗教领袖等与粮食生产欠直接关系的角色[32]:166-172。

农业社会的社会分层明显,而且缺乏移动性[33]。它们的土地成为了财富的主要来源,因此社会层次结构会依照土地所有权划分——主要分为平民与统治阶级、农村的多数与城市的少数、不识字的大多数与识字的少数。最终,同一农业社会便会同时存在两种次文化(城市精英与农民大众),内部的文化差异亦大于社会之间的差异[34]:78-82。

政府、宗教、军事机构一般会配合土地主,以证明他们拥有某土地的所有权,并赋予有关权利的强制执行效力。土地主也鼓吹人们按刻意安排的消费模式消费,支持奴隶制、农奴制、劳役制。很多第一产业从业者都会进入该些关系。农业社会的统治者通常不会以共同利益或公众利益之名统治国家,只视它为自身的财产[35]。南亚在历史上曾推行种姓制度,它跟农业社会有关——在农业社会中,终生务农需强烈的责任感和纪律。人类学家唐纳德·布朗认为,当代西方社会主要是为了回应农业社会极度不平等且僵化的分层制度,而强调个人自由[34]:112。

工业社会在18世纪工业革命中诞生。它们依赖由外部能源驱动的机器作大规模生产[20]:315[10]:101。前工业社会的大部分劳动力都用在农业、渔业、采矿业等提取原材料的第一产业上;到了工业社会,大部分劳动力则集中在把原材料加工成货品上[36]:221。现今社会的工业化程度各异,有的主要使用较后期出现的能源(如煤、石油、核能),也有的继续依靠人力和动物力[36]:208。

工业化与人口激增和城市扩张有关。生产力增加和运输条件改善让死亡率下降,人口出现增长[20]:319。工业社会透过工厂集中生产货品,同时农业劳动力需求持续减退,令该些社会出现城市化现象[10]:101[20]:328。工业社会多奉行资本主义,同时具备高度不平等和高社会移动性的特点,其中商人会利用市场赚取大笔财富[10]:101。大多工厂的工作条件苛刻,而且充满限制[36]。拥有共同利益的工人有可能会透过组织工会来争取权益[36]:223。

总括而言,工业社会的特点就是人类可使用更多的能源来达到目的。工业化带来的技术进步让人们一旦发生战争,就更容易导致死亡。政府利用信息技术来加强对人民的控制。同时它也令人类活动更对自然环境产生影响[36]:205。

后工业社会的经济以信息和服务为主导[10]:102。在已发展国家当中,教育业、医疗业、金融业等服务行业主导了经济发展[10]:528。

信息社会是信息创造、流通、操纵、融合成为重要活动的社会[37]。赞同现今世界是信息社会的人会认为信息技术影响了大多社会的重要面向,像是教育、医疗卫生、政府、战争、经济水平[38]。尽管这一概念可追溯到1930年代,但在现今多用于形容信息技术对社会和文化的影响。因此,其定义自然涵盖电脑及通信技术对家庭、工作场所、学校、政府等组织机构的影响,以及网络空间上形成的新社会形态 [39]。

随着21世纪初电子信息日趋普及,关注点也从信息社会慢慢扩张至知识社会上。该些社会的特点在于创造和分享改善人类福祉的知识,并让它们能向社会上所有成员提供[40]。与信息社会不同的是,它并非只创造和散播原始数据,而是把信息转化为让社会能采取有效行动的资源[41]。

特点

社会规范是团体共同认可的行为标准[42][43]。它可以是不成文的,也可以转化成规则和法律[44],对人类行为有着不少影响[45]。

社会角色是一套跟社会地位有关的规范、义务、行为模式[10]:111。根据功能主义学派的观点,社会能够形成结构的原因在于每个人都占据某些社会角色[11]。符号交互论则认为,人们会以符号来确定及向他人传达自己的角色[10]:112。欧文·戈夫曼以戏剧表演来比喻,指社会角色会向人们提供剧本,之后他们便会按着剧本交互[10]:112。

不同的社会都把男女分成不同的性别角色,然后以此为基础规范他们的行为、实践、服装、权利、义务、特权、地位、权力。有一观点认为男女之间的差异自然会让他们分担不同的角色,当中女性所得到的分工就是成为再生产劳工,负责处理家庭事务[46]。性别角色会随时代而转变,与此同时很多社会的主流角色规范亦一直备受挑战[47][48]。

所有的人类社会都会按着“父母子孙”(血亲)这些身份来建立社会关系,以此为基础分门别类和得到承认。婚姻关系(姻亲)也是如此。除此之外,亦有以收养或受洗仪式为基础建立的拟亲属关系。上述关系统称为亲属关系。许多社会都把亲属关系视为重要的构成单位,以此决定怎样继承财产和地位[49]。乱伦禁忌为普世社会适用的文化通则。根据该一禁忌,某些亲属之间并不容许通婚,亦有社会鼓励一些亲属进入婚姻关系[50]。

人类族群是根据与其他群体不同的共同特质而产生内部认同的社会群体。人们可能会依据传统、祖先、语言、历史、社会、文化、国族、宗教信仰、在某一区域受到的待遇来划分族群[51][52]。它并没有一套得到广泛认可的定义[53]。而且当今人类已发展出相对容易脱离族群归属的能力,让他们一旦认为离开某族群对自己有利,便会实行之[54]。族群与种族不同,后者的划分依据只有生物特徴,但两者都是社会建构的[55]。为特定人口指定族群是一项复杂艰难的任务,因为族群内部也会作进一步细分,而且其构成可能随时间改变[56]。族群的出现会显著影响身份认同和政治上的团结。族群认同与19至20世纪期间民族国家崛起,成为主要的政治组织有关[57][58][59]。

政府会制定影响被管治者的法律和政策。人类历史上出现了不同类型的政府,它们的权力分配及对人民的控制程度各异,控制手段也有不同[60]。人类在早期的政治权力受水资源、土壤肥力、气候共同影响[61]。随着务农人口聚集在更大更密集的社区,不同群体之间的交互亦会日趋频繁,令当地出现更大的管治需求[62]。

《经济学人》表示,截至2022年[update],有43%的国家政府实施了民主制度,独裁的有35%,另有22%兼具两者的特点[63]。很多国家都会结成国际政治组织和联盟。联合国为最大规模的国际组织,共有193个成员国[64][65]。

贸易指人们自愿交换货品和服务的过程。它在人类史上占据一席之位。其他动物不会出现贸易行为[66]。贸易让智人比其他人科动物更有优势——现有证据显示早期智人会依靠贸易路线来跟远处的同类交换货品和想法,让他们能在收获不佳时透过贸易获得其他团体的食物,并促成文化爆发。已灭绝的尼安德特人则没建立这种贸易网络[66][67]。早期贸易路线较短,主要交换黑曜岩等制造工具的原材料[68]。到了古代和中世纪,最主要的长途贸易路线都用于运送香料等食物和奢侈品[69]。

人类早期的经济活动更有机会以赠送礼物为主,而非以物易物[70]。早期的货币即为商品。比如牛只便是最古老的货币;贝壳之后取代其位置,成为最通用的货币[71][72]。货币接着演变成由政府发行的硬币、纸币、数字货币[73][74]。人类经济学是一门研究各社会如何分配稀缺资源的社会科学[75]。人与人之间的财富分配存在很大的差距。截至2018年,中国大陆、欧洲、美国最富有的10%人口拥有当地70%以上的财富[76]。

“人类于战争冲突中有多大程度愿意大规模杀害同类”是一道仍未解决的问题。有一观点认为,暴力是人类的天性,而战争则是演化下的产物,让他们能借其杀死竞争对手。人类对他人施暴的比例与其他灵长类动物相当(但前者多杀成人少杀婴)[77]。

另一观点认为战争跟社会环境转变不无关系,是相对近期才出现的现象[78]。虽然没有确实的定论,但现有证据显示好战行为在约1万年前才变得普遍,很多地区甚至于较后期才出现这一转变[78]。

谱系分析预测约2%的人类死于他杀,与游群社会的他杀率相当[79]。不过,社会规范会影响暴力事件的流行程度[79][80]。对于该些文化上十分反对暴力,兼具完善法律体系的社会而言,他杀率可低至0.01%[80]。

参见

注释

参考文献

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads