热门问题

时间线

聊天

视角

伊势号战列舰

由旧日本帝国海军建造服役的一艘战列舰,伊势级首舰 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

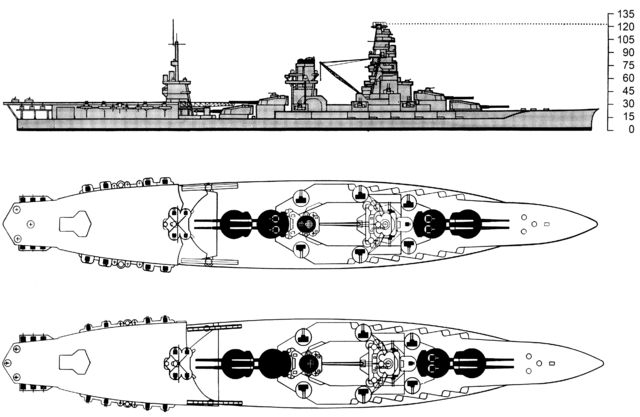

伊势(いせ[3])是大日本帝国海军的战列舰[4],伊势型战列舰的1号舰[5]。

舰名的来源为位于三重县的伊势国[6],该名称在战后由海上自卫队的日向型护卫舰(ひゅうが型護衛艦)2号舰“伊势(いせ)”所继承。“伊势”的历代舰长中名将辈出,其中包括后来的第二航空战队司令官山口多闻和联合舰队司令长官古贺峯一。

Remove ads

概要

原计划本舰为扶桑型战列舰的3号舰[6][3],但由于预算上的问题[6],本舰的建造工程被迫延后。这正给了设计人员机会来改进原扶桑型设计上的种种问题[7]。因此本舰借着工程延期之机重新设计后[6],被建造成扶桑型的准同型舰。中途岛战役后,日本海军一下损失4艘大型航空母舰,需要临时改造大型舰艇以填补战力上的空白。且由于海战形态的改变,因此本舰与在该年5月发生炮塔爆炸事故的姊妹舰“日向”借修理之机,拆走位于舰体后部的5-6号主炮塔,并在原处加设停放整备飞机所使用的飞行甲板及机库。另在飞行甲板两侧各加设一台弹射器。最终改装成可搭载22架水机,拥有与轻型航空母舰匹敌的航空打击力的航空战列舰[8]。

舰历

“伊势”于1915年(大正4年)5月10日,在川崎重工业神户造船所以“第五号战列舰”为名动工[9]。1916年(大正5年)11月12日下水[10]。1917年(大正6年)12月1日正式被命名为“伊势”,进入海军服役。

“伊势”作为扶桑型战列舰的改良型,改善了扶桑型装甲防御贫弱的问题,成为当时日本战力最强的一级战列舰。不过在“伊势”新入列时,采用15吋炮(381毫米炮)的伊丽莎白女王级战列舰出现后,“伊势”在其面前的防御力被评为仍然停留在1913年建造前的水平[11]。另外,当日本海军知晓伊丽莎白女王级战列舰的速度能达25节的时候,不得不承认只得23节的伊势型确实相当落伍的事实[12]。

1921年(大正10年),“伊势”进行加大主炮仰角角度的改造工程。于1924年(大正13年)在舰桥加装的新型炮战指挥所令舰桥结构更为复杂[13]。从1935年(昭和10年)8月1日开始至1937年(昭和12年)3月23日结束的近代化大改装,不但加强了水平防御力,亦简化了机舱布置,将原本两个烟囱整合成一个,同时换装了功率更高的新型汽轮机。另外增设注排水装置,加装船腹(bulge)加强对水中弹和鱼雷防御力[14],为修正因舯部加装船腹对的舰体线型的改变,延长舰艉7.3米。借着是次改装,在纸面数据上看,就一艘开战时舰龄超过25年的老舰来说[15],仍能达到世界标准实在不易。但以另一角度来看,“伊势”相较金刚级战列舰和日本海军新式巡洋舰、驱逐舰来说速度太慢,已经难以适应当时瞬息万变的海战形态。而且,当时日本海军仍然奉行“渐减邀击作战”的海战战术,本舰与其它战列舰被列为决战兵力不被轻易动用。另外,开动本舰需要大量熟练水手和燃油,这对于国力较美国贫弱得多的日本难以承受。种种原因下,本舰在战时的出场机会极其有限。

Remove ads

1941年(昭和16年)12月8日在太平洋战争(大东亚战争)开战时,“伊势”在第一舰队第二战队序列中。而在进行珍珠湾攻击期间,由于预计需要护卫南云机动部队受损的航母,所以前往太平洋待命。在南云机动部队的奇袭成功,其麾下航母无伤开始返航后,“伊势”就因任务取消于12月13日返回瀬户内海[16]。1942年(昭和17年)2月,“伊势”装备了波长1.5米的试作雷达。5月29日从日本启航,前往阿留申群岛,不过没有遇上与美军交战的机会[17]。

在1942年中途岛海战中损失4艘主力航空母舰的日本海军,需要新的航母来弥补损失。军令部开始评估将旧式的扶桑型战列舰与伊势型战列舰改造成航空母舰的方案,但由于工期太长赶不上太平洋战场形势变化且需要耗费大量紧俏资源,海军放弃了将扶桑级和本级舰改装成具有全通飞行甲板的大型航母的计划,转而计划将本级舰改造成既拥有战列舰级的重火力,又拥有不弱的航空攻击能力,且能快速改装完成的航空战列舰。因“日向”在该年5月发生炮塔爆炸事故需要维修,所以军令部决定首先对日向和本舰进行改造以节省时间[18]。“伊势”的改装工程于1942年12月在吴市海军工厂开始至次年9月完成[19]。“伊势”被改为航空战列舰后的第一个任务,就是将人员物资输送到楚克群岛。本舰与战列舰“山城”一道被编入‘甲支队T3号输送部队’并纳入了第十一水雷战队司令官木村进少将麾下[20]。“伊势”舰上载有1278名陆军士兵[21]及物资,其中包括战列舰“长门”与“扶桑”用所使用的三式弹[22]。船队于10月15日从日本本土出发[23]。另有有资料指出,这时“伊势”舰上亦有装载大和型战列舰“武藏”所需要的46厘米炮弹[24][25]。10月20日船队抵达目的地[23]。完成补给作业后的31日,与战列舰“山城”、航空母舰“隼鹰”、“大鹰”、重巡洋舰“利根”(引击故障未排除,达不到其最高航速)及数艘驱逐舰从楚克出港[23]至11月6日,返抵日本本土。

其后一直在没有舰载机的状况下隶属于第十一水雷战队,并作为练习舰驻泊在吴港。1944年5月1日,“伊势”与“日向”一道被编入第四航空战队(旗舰“日向”、司令官松田千秋少将)[26]。并决定两舰将会搭载第六三四航空队的飞机。“伊势”载有14架瑞云、8架彗星舰上轰炸机[26],而“日向”则为14架彗星、8架瑞云[26]。“伊势”在5月31日、“日向”于6月7日进入呉工厂船渠加装高射机炮[26]。该工程原本预计在6月20日完成,这期间因美军第5舰队进袭马里亚纳,继而与日海军一航战爆发马里亚纳海战。虽然当时仍在进行改造工程的“伊势”的剩余工程被终止且立即准备启航,但仍赶不上是次战役。6月23日,本舰正式搭载瑞云及彗星进行弹射训练[27]。9月30日,增设6座12厘米28联装喷进炮(防空火箭炮)[2]。

Remove ads

1944年10月,日本军与前往攻击台湾的美军特遣舰队之间爆发台湾空战,并将预定搭载在“伊势”上所属第六三四航空队的飞机投入战斗[28]。美军胜利后,开始进攻菲律宾。另一方面,相信已击沉美军11艘航空母舰(实际上美军没有损失任何航空母舰)的日军开始实施“捷号作战”以击退准备进行登陆的美军[28]。当时“伊势”与“日向”在机动部队本队序列下,于10月20日从日本本土出发,参与莱特湾海战[29]。不过,六三四空因先前已投入到台湾空战,所以需要休整补充损失,不能出战。所以在日本海军机动部队最后的大规模出击中,“伊势”也是没有搭载任何飞机。10月24日下午3时10分,“伊势”与“日向”离开小泽机动部队本队往美军方面前进[30]。傍晚7时在前方确认出现闪光,不过实际上是打雷[31]。深夜,前卫舰队调头[32],并于10月25日上午7时与本队汇合[33]。

战役期间本舰与姐妹舰“日向”都使用松田司令官所提案的弹幕射击战术,效果明显。战役后更有击落大量敌方军机(30~70架)的报告。在是次战役期间还有回避炸弹的新战法。这一战法简单说就是以巡航速度航行期间,两舰一发现敌方的俯冲轰炸机进入俯冲状态时,立即急速转舵。这个动作如果以进行攻击中的俯冲轰炸机角度来看,目标将会离开自己的攻击范围且无法瞄准。更甚的是,俯冲轰炸机一旦进入俯冲状态就无法对目标进行大幅修正,而且带弹的俯冲轰炸机机动性很差,若不及时投下炸弹就会因来不及爬升而坠海。这时俯冲轰炸机只能眼白白看着目标安全避开,为确保自身安全只能在偏离目标的状态下投下炸弹。

当时“伊势”为航空母舰“瑞鹤”、“瑞凤”进行防空火力掩护[34]。失去制空权的小泽机动部队则受到美军舰载机的猛烈空袭,航空母舰“瑞鹤”、“瑞凤”、“千岁”相继沉没。而轻型航空母舰“千代田”与驱逐舰“初月”则被后续赶来的美军水面舰艇以炮火击沉。“伊势”与“日向”为还击美军舰队调头南下,不过最终没有遇上敌人[35]。战役结束后统计“伊势”舰上有7人战死、重轻伤者80人[36]。此外“伊势”受到4发近失弹影响,舱内入水800至900吨,舰体向左倾斜1.5度。这时舰上弹药还剩下包括有全部没发射过的主炮穿甲弹、160发主炮对空弹、2000发高角炮通常弹、120000发机枪弹及480发喷进炮弹[37]。在整个对空战斗中总共击落美军军机63架[38],亦有记录为击落44架、不肯定的有12架[39],于战斗详报中则有‘应该有相当的数量是重复’的评价[40]。

Remove ads

战争末期至日本战败

10月29日,“伊势”返回吴[41]。11月1日,飞行甲板两侧的弹射器被拆除,失去航空战列舰机能[42]。 大战末期,日本国内极其缺乏石油、橡胶等资源。为此“伊势”参加“北”号作战,打算强行突破在盟军制海权控制之下的南海,下南洋运送资源回国。11月9日,本舰从佐世保出港,航向南方[42]。作战期间不断受到美军潜艇及军机袭击,甚至多次出现试图以高角炮拦截即将命中的鱼雷等危险场面[43]。1945年(昭和20年)2月20日,在丝毫无损的情况下返回呉[44],并且成功运回少量必需物资。

其后“伊势”因燃料不足而被指定为“呉镇守府第1预备舰(浮动炮台)”[44]。另外因受美军水雷封锁影响,本舰只能停泊在吴港外的音户町坪井近海。在7月24日的吴港空袭中,因美军特遣舰队舰载机的攻击,舰桥遭到直击弹命中,以牟田口舰长为首的20名主要指挥官战死,入水量达5000吨。7月28日,在师冈勇高炮长成为代理舰长并将船拖往呉工厂第四船坞的曳航作业期间,再次受到美军舰载机空袭,被11枚直击弹命中后重创坐沈[45]。空袭后,“伊势”二号炮塔固定在最大仰角状态,而膛内仍留下已完成装填的三式弹。由于担心舰上火势猛烈而引致爆炸,因此向着吴市市区方向发射该炮弹。开炮之后二号炮塔维持固定在最大仰角状态下转回舰身正中位置,其后旋即因“伊势”完全失去动力而停止作动。这次不寻常的主炮发射也意外地成为日本海军战列舰最后进行的大口径炮开火纪录。

大战结束后,“伊势”被打捞起来,一时之间作为住宅被短暂利用。最终于1947年解体。

Remove ads

主要参数一览

空白为不明。1944年的武备有推则成分。

历代舰长

※资料为基于《舰长たちの军舰史》23-25页、‘日本海军史’第9巻・第10巻的“将官履历”及‘官报’。

- (兼)造船监督官

- 秋泽芳马 大佐:1917年7月23日 -

- 桑岛省三 大佐:1918年12月1日 - 1919年11月20日

- 古川弘 大佐:1919年11月20日 - 1920年11月20日

- 横尾尚 大佐:1920年11月20日 -

- 长泽直太郎 大佐:1921年12月1日 -

- 汉那宪和 大佐:1922年12月1日 -

- 福与平三郎 大佐:1923年12月1日 -

- 和田健吉 大佐:1924年12月1日 -

- 米村末喜 大佐:1925年8月22日 -

- 田冈胜太郎 大佐:1925年12月1日 -

- 河野董吾 大佐:1926年12月1日 -

- 南部道二郎 大佐:1927年12月1日[50] - 1928年12月10日

- 岩村兼言 大佐:1928年12月10日 - 1929年10月5日

- (兼)池田武义 大佐:1929年10月5日 - 11月30日

- 原敬太郎 大佐:1929年11月30日 - 1930年12月1日

- 羽仁六郎 大佐:1930年12月1日 - 1931年12月1日

- 古贺峯一 大佐:1931年12月1日 -

- 田畑启义 大佐:1932年12月1日 - 1933年11月15日

- 山本弘毅 大佐:1933年11月15日 - 1934年11月1日

- 清水光美 大佐:1934年11月1日 - 1935年10月31日

- 关根郡平 大佐:1935年10月31日 - 1936年11月16日

- 高须三二郎 大佐:1936年11月16日 -

- 山口多闻 大佐:1937年12月1日 -

- 山口仪三朗 大佐:1938年11月15日 -

- 大森仙太郎 大佐:1939年11月15日 -

- 高柳仪八 大佐:1940年10月15日 -

- 武田勇 大佐:1941年9月25日 -

- 长谷真三郎 大佐:1943年4月25日 -

- 中瀬溯 大佐:1943年12月25日 -

- 牟田口格郎 大佐:1945年2月25日 -1945年7月24日。在7月24日当天的空袭中阵亡。

同型舰

注脚

参考文献

参看

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads