热门问题

时间线

聊天

视角

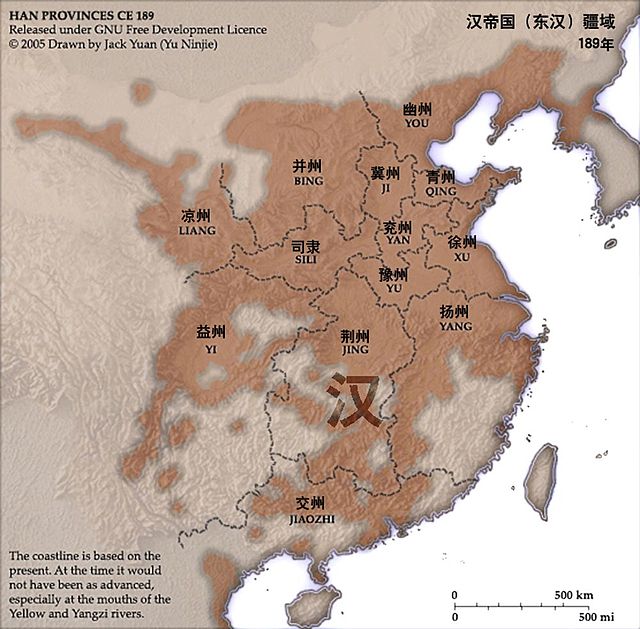

涼州刺史部

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

凉州刺史部是西汉时始置的十三刺史部之一。为《禹贡》雍州之西界。因其地常寒凉也,得凉州之名[古 1]。行政长官即凉州刺史,州治先后在陇县、冀县[注 1]。

凉州刺史部及其后的凉州是中国西北地区的核心区域。中古时期,曾经的前凉、后凉、南凉、北凉、大凉、浑末、西夏、吐谷浑诸国建都于此,故武威郡姑臧县为六朝古都。其管辖范围在今甘肃省及宁夏全境、青海东北部、新疆东南部及内蒙古西北大部。

西汉凉州刺史部

西汉时,辖域约为今甘肃、宁夏、青海三省区湟水流域,陕西省定边、吴旗、凤县、略阳等县和内蒙古自治区额济纳旗,即整个内蒙西部。刺史部治所(州治)所在不详,有研究者依据居延汉简,推测即东汉时的州治陇县[注 2]:111(今甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇[注 1])

人口据《汉书·地理志》记载,元始二年(2年),凉州地区总户口有26万6799户,总人口107万1325人,约占当时全国人口的1.86%。各郡户数、人口如下:

Remove ads

秦代时在陇右一带设置了陇西、北地2郡;西汉元狩二年(前121年),汉武帝派骠骑大将军霍去病远征河西,击败匈奴,开辟了河右地,置武威郡、酒泉郡。元鼎三年(前114年)置安定郡、天水郡。元鼎六年(前111年)置张掖郡、敦煌郡。元封五年(前106年),分天下为十三州,各置一刺史,史称“十三部刺史”。在今甘肃省置凉州刺史部,下辖陇西、天水、安定、酒泉、张掖、敦煌6郡;始元六年(前81年)置金城郡;地节三年(前67年)置武威郡;元始四年(公元4年)置西海郡。西汉末计辖9郡。

- 天水郡

- 元鼎三年(前114年)分陇西郡兰干、略阳、冀、獂道、绵诸、阿阳、戎道、成纪等县置,治平襄县。西汉末领平襄、街泉、戎邑道、望垣、罕幵、绵诸道、阿阳、略阳道、冀、勇士、成纪、清水、奉捷、陇、豲道、兰干16县。

- 安定郡

- 元鼎三年(前114年)分北地郡置,郡治在高平县(今宁夏固原)。西汉末领高平、复累、安俾、抚夷、朝那、泾阳、临泾、卤、乌氏、阴密、安定、参栾、三水、阴槃、安武、袓厉、爰得、眴卷、彭阳、鹑阴、月氏道21县。

- 陇西郡

- 秦朝旧郡,秦末可考领县为狄道、西、兰干、略阳、上邽、冀、邸道、故道、临洮、獂道、绵诸、襄武、阿阳、下辨、辨道、戎道、武都道、予道、薄道、成纪、枹罕21县[参 2]。

- 汉时治狄道县,继承秦代领县。西汉时概增置安故、首阳、大夏、羌道、白石等县;元鼎三年(前114年),兰干、略阳、冀、獂道、绵诸、阿阳、戎道、成纪等县移属天水郡;元鼎六年(前111年),故道、下辨道、武都道等县移属武都郡;始元六年(前81年),白石、枹罕2县移属金城郡。西汉末领狄道、上邽、氐道、予道、襄武、临洮、西,安故、首阳、大夏、羌道11县。

Remove ads

凉州地区在秦末可考县数,计陇西郡21县[注 3]。随着西汉开扩河西,大量增置县份。西汉末计辖101县。

Remove ads

东汉凉州刺史部

新朝时期设立雍州刺史部,治所姑臧县。东汉时,辖域等同于西汉。东汉桓帝之前,州治在武威郡姑臧县。汉献帝建安初年,分凉州河西的酒泉、张掖、敦煌、武威、张掖居延属国5郡置雍州刺史,州治武威郡姑臧县,辖域缩小至仅存今甘肃省黄河以东、宁夏南部、内蒙西部地区。建安十八年(213年),省凉州入雍州。

东汉时,州治在汉阳郡陇县[古 10](今甘肃省张家川回族自治县境内)。《三国志》记,建安十七年(212年)“马超围凉州刺史韦康于冀”的记载,可证东汉凉州刺史曾治天水郡冀县,即今甘肃省甘谷县城关镇附近[注 1]。

人口据《后汉书·郡国志》记载,永和五年(140年)时,凉州地区总户口约10.3万户,总人口约47万左右,约占当时全国人口的0.87%,与西汉时期相比,户口减少13万户,人口减少60万。各郡户数、人口如下:

Remove ads

东汉时,复改雍州为凉州。增置张掖属国、张掖居延属国(即西海郡),并领武都郡。永和年间,计有12郡国,98县。汉献帝时期增置南安郡(188年置)、永阳郡(193年置)新平郡(194年置)。建安初,分凉州河西的酒泉、张掖、敦煌、武威、张掖居延属国5郡置雍州刺史。建安十八年(213年)省凉州入雍州。

- 武威郡(25年 - 220年)

- 治姑臧县,初领姑臧、张掖、武威、休屠、揟次、鸾鸟、朴褱、媪围、鹯阴、袓厉、显美、宣威、仓松13县,设有左骑1城、千人官1城[古 11],共计13县2城[古 12],至东汉末未变。

- 陇西郡(25年 - 220年)

- 郡治狄道县,因羌乱,永初五年(111年)三月,郡治由狄道县内徙到襄武县,延光三年(124年)还治狄道县。初领狄道、安故、氐道、首阳、大夏、襄武、临洮、上邽、西、羌道、予道11县。东汉初省予道县[注 6]。建武十二年(36年)省金城郡,其枹罕、白石、河关等13县属陇西郡[古 13],次年(37年)以允吾、浩亹、令居等10县复置金城郡。永元元年(89年)前置鄣县[参 8]。永初五年(111年)以前,上邽、西2县移属汉阳郡,羌道县移属武都郡[参 9]。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。建安末因乱而废白石县。东汉末,领狄道、安故、氐道、首阳、大夏、襄武、临洮、鄣、枹罕、河关10县。

- 天水郡(25年 - 74年)→汉阳郡(74年-220年)

- 本天水郡,永平十七年(74年)更名为汉阳郡[古 14],郡治冀县。初领冀、望恒[注 7]、阿阳、略阳[注 8]、勇士、成纪、陇、兰干、平襄、豲道、街泉、清水、奉捷、罕幵、戎邑道、绵诸道16县。东汉初省街泉、戎邑道、绵诸道、清水、奉捷、罕幵6县。建武八年(32年)以前置显亲县[古 15]。永初五年(111年)左右,陇西郡上邽、西2县来隶[古 16][参 9]。中平五年(188年),豲道县移属南安郡。初平四年(193年)十二月,上邽县移属永阳郡。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。建安十九年(214年)南安郡、永阳郡废,所属豲道、新兴、中陶、上邽、清水、罕幵、绵诸道7县来隶。东汉末,领冀、望恒、阿阳、略阳、勇士、成纪、陇、兰干、平襄、显亲、西、豲道、新兴、中陶、上邽、清水、罕幵、绵诸道18县。

- 武都郡(25年 - 219年)

- 原治武都道,东汉初迁治下辨县,建安二十四年(219年)徙治右扶风武功县内小槐里。初领武都、上禄、故道、河池、沮、下辨道、平乐道、嘉陵道、循成道9县。东汉初省平乐道、嘉陵道、循成道3县。永初五年(111年),陇西郡羌道来隶[参 9]。建安二十四年(219年),刘备攻取汉中后,曹操以“武都孤远”,令太守杨阜前后迁徙居民1万余户,安置于京兆、扶风、天水交界处,各县逐废[古 17]。

- 金城郡(25年 - 220年)

- 治允吾县,因羌乱,永初四年(110年)内徙陇西郡襄武县,元初五年(118年)复还。初领允吾、浩亹、令居、枝阳、金城、榆中、允街、枹罕、白石、河关、临羌、破羌、安夷13县,建武十二年(36年)省金城郡入陇西郡;次年(37年)复置[古 18],领允吾、浩亹、令居、枝阳、金城、榆中、允街、临羌、破羌、安夷10县。建安十八年(213年)以前析金城郡临羌、破羌、安夷3县置西平郡;同年归属雍州管辖。东汉末,领允吾、浩亹、令居、枝阳、金城、榆中、允街7县。

- 安定郡(25年 - 220年)

- 东汉时移治临泾县,因羌乱,永初五年(111年)内徙右扶风美阳县,永建四年(129年)复还;永和六年(141年)十月再次内徙右扶风,建和年间复还。初领高平、复累、安俾、抚夷、朝那、泾阳、临泾、卤、乌氏、阴密、安定、参栾、三水、阴槃、安武、袓厉、爰得、眴卷、彭阳、鹑阴、月氏道21县,永和五年(140年)以前省并复累、安俾、抚夷、泾阳、卤、阴密、安定、安武、爰得、眴卷、月氏道11县;永初五年(111年)左右,鹯阴、袓厉2县移属武威郡;永建四年(129年),参栾县移属北地郡,北地郡鹑觚县来隶[古 19]。延熹四年(161年)左右复置泾阳县;中平年间末,阴槃县移寄治京兆尹新丰县,故地遂废[古 20];兴平元年(194年)分鹑孤县置新平郡。东汉末领临泾、高平、朝那、乌氏、三水、彭阳6县。

- 北地郡(25年 - 220年)

- 治马领县,永建四年(129年)北地郡重归旧土,郡治富平县。建武十年(34年)到二十年(44年)间被迫放弃领地,郡民内徙,省马领、直路、灵武、昫衍、方渠、除道、五街、归德、回获、略畔道、郁郅、义渠道、大要13县。建武二十六年(50年)恢复北地郡旧土,郡民重归本土,永初五年(111年)北地郡内徙至左冯翊池阳县,永建四年(129年)北地郡重归旧土,安定郡参栾县来隶[古 21],鹑觚县移属安定郡。永和六年(141年)北地郡再次内徙至左冯翊祋祤县境,并设富平、泥阳二侨县,终汉世未再返回旧地。东汉末,领富平、泥阳、弋居、廉、参栾、灵州6侨县。

- 张掖郡(25年 - 220年)

- 治觻得县。初领觻得、昭武、删丹、氐池、屋兰、显美、居延、日勒、骊靬、番和10县。永初年间(107 - 113),显美县移属武威郡,居延县移属张掖居延属国。建安中,日勒县移属西郡。东汉末领觻得、昭武、删丹、氐池、屋兰、骊靬、番和7县。

- 酒泉郡(25年 - 220年)

- 治禄福县。初领禄福、表氏、乐涫、天衣、玉门、会水、沙头、绥弥、干齐9县。东汉时省天衣县,新置延寿县,绥弥县改名安弥县,至东汉末未变。

- 敦煌郡(25年 - 220年)

- 治敦煌县。初领敦煌、冥安、效谷、渊泉、广至、龙勒6县。至东汉末未变。

Remove ads

东汉初凉州辖县数,计武威郡13县2城、武都郡9县、金城郡13县、安定郡21县、北地郡13县、张掖郡10县、酒泉郡9县、敦煌郡6县、陇西郡11县、天水郡16县、合计118县。东汉初省35县[注 11],新置鄣县、显亲、延寿、新兴、中陶、清水、罕幵、绵诸道8县,复置富平、泥阳、弋居、廉、灵州5县,绥弥县改名安弥县。东汉初期设立河西五郡为雍州,州治姑臧县,但不久取消。

东汉末,废枹罕、白石(以上2县属陇西)、阴槃(以上1县属安定)3县。至建安十八年(213年)废凉州为止,合计下辖16郡、101县。

Remove ads

历任刺史

- 贡禹,汉宣帝时。(《汉书·贡禹传》)

- 谷永,汉成帝永始二年(前15年)任,永始三年(前14年)迁北地太守。(《汉书·谷永传》)

- 杜邺,汉哀帝时。(《汉书·杜邺传》、《后汉书·杜林传》)

- 赵宏,汉元帝、成帝之时。(《华阳国志·士女目录》)

- 郑兴,汉更始帝时。(《后汉书·郑兴传》)

- 郭伋,汉光武帝初。(《后汉书·郭伋传》)

- 窦融,建武五年(29年)任。(《后汉书·窦融传》)

- 尹业,永平十八年(75年)时免。(《后汉书·马援传》)

- 皮扬,元初元年时。(《后汉书·安帝纪》、《西羌传》)

- 宗汉,延光元年春见在任。(《后汉书·西羌传》)

- 刘秉,永和四年(139年)任,明年免。(《后汉书·西羌传》)

- 种暠,汉质帝、汉桓帝初。(《后汉书·种嵩传》)

- 桥玄,汉桓帝初。(《蔡邕太尉桥玄碑》)

- 祝良,汉桓帝初。(《后汉书·陈龟传》)

- 成就,汉桓帝时。(《魏志·董卓传》注引《吴书》)

- 郭闳,延熹二年(159年)至四年(161年)见在任。(《后汉书·皇甫规传》、《段颎传》)

- 赵仲台,延熹年间。(《魏志·阎温传》注引《魏略》)

- 刘恭,延熹年间。(《后汉书·羊陟传》)

- 孟佗,建宁三年(170年)见在任。(《后汉书·西域传》、《三辅决录》)

- 刘虔,熹平六年(177年)见在任。(《后汉书·蔡邕传》)

- 周洪,光和二年(179年)见在任。(《魏志·虔淯传》注引《烈女传》)

- 魏元丕,光和四年(181年)卒。(《隶释》卷10《元丕本碑》)

- 梁鹄,中平元年(184年)见在任。(《后汉书·盖勋传》注引《续汉书》)

- 左昌,中平元年(184年)任。(《后汉书·盖勋传》)

- 宋臬,中平元年(184年)继左昌后任。(《后汉书·盖勋传》)

- 杨雍,中平年间,继宋臬后任。(《后汉书·盖勋传》)

- 耿鄙,中平四年为韩遂所杀。(《后汉书·灵帝纪》、《傅燮传》、《董卓传》)

- 张则,汉灵帝时。(《华阳国志·汉中女士志》)

- 种劭,兴平元年(194年)前。(《后汉书·献帝纪》注、《董卓传》)

- 韦端,建安十年左右迁太仆。(《魏志·杨阜传》、《三辅决录》)

- 韦康,建安中,继韦端后任。建安十七年为马超所杀。(《魏志·夏侯渊传》、《荀彧传》、《杨阜传》、《蜀志·马超传》)

Remove ads

注解

- 汪受宽. 【溯源甘肃】读懂汉代凉州刺史部. 甘肃经济信息网,来源:甘肃日报. 2021-07-13 [2025-01-17]. (原始内容存档于2025-01-18) (简体中文).

- 邓攀. 西汉州治问题辨析——兼论汉代扬州治所. 《南京晓庄学院学报》 (江苏省南京市: 南京晓庄学院). 2017, (2017年第1期): 110—118 [2025-01-17]. ISSN 1009-7902. doi:10.3969/j.issn.1009-7902.2017.01.021. (原始内容存档于2025-01-18) (简体中文).

- 《汉书·地理志》误作“池头县”。

- 《汉书·地理志》无此县,与“安民”二字相关者有“安俾”“安定”“安武”三县,而“安民”与“安俾”音近相同,疑二者当即同一县。

- 引用错误:没有为名为

望恆縣的参考文献提供内容 - 引用错误:没有为名为

略陽縣的参考文献提供内容 - 据统计,陇西郡1县,天水郡6县,武都郡3,安定郡11郡,北地郡马13县,酒泉郡1县。

Remove ads

参考文献

文献

- 后晓荣《秦代政区地理》,第149-159页。

- 周振鹤《西汉政区地理》,第168页。

- 周振鹤《西汉政区地理》,第173页。

- 后晓荣《秦代政区地理》,第149-159页

- 李晓杰《东汉政区地理》中的各郡沿革

- 引用错误:没有为名为

鄣縣的参考文献提供内容 - 李晓杰《东汉政区地理》,第143页。

- 李晓杰《东汉政区地理》,第156页

- 李晓杰《东汉政区地理》,第150页。

- 李晓杰《东汉政区地理》,第157页。

- 李晓杰《东汉政区地理》,第153页。

史书

- 《汉书》卷7〈昭帝纪〉:“始元六年,以边塞阔远,取天水、陇西、张掖郡各二县置金城郡。”

- 《元和郡县图志》卷39〈陇右道上〉:“平帝元始四年,金城塞外羌献鱼盐之地内属,汉遂得西王母石室,以为西海郡,理龙夷城。”;《后汉书》卷87〈西羌传〉:“至王莽辅政,欲燿威德,以怀远为名,乃令译讽旨诸羌,使共献西海之地,初开以为郡,筑五县。”

- 《汉书》卷61〈李广利传〉:“〔武帝〕益发戍甲卒十八万酒泉、张掖北,置居延、休屠以卫酒泉。”

- 《水经注》卷2〈河水〉:“〔涧〕水出令居县西北塞外,南流迳其县故城西。汉武帝元鼎二年置。”

- 《水经注》卷2〈河水〉:“《地理志》:汉宣帝神爵二年置河关县。”

- 《汉书》卷28下〈地理志下〉:“破羌,宣帝神爵二年置。”

- 《汉书》卷28下〈地理志下〉:“允街,宣帝神爵二年置。”

- 《汉书》卷28〈地理志下〉颜师古注:“本渔泽障也。桑钦说孝武元封六年济南崔不意为鱼泽尉,敎力田,以勤效得谷,因立为县名。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“鹯阴,故属安定。租厉,故属安定。显美,故属张掖。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“左骑,千人官。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“枹罕,故属金城;白石,故属金城;河关,故属金城。”

- 《后汉书》卷2〈显宗明帝纪〉:“是岁(永平十七年),改天水为汉阳。”;《续汉志》卷23〈郡国五〉:“汉阳郡,武帝置,为天水,永平十七年更名。”

- 《后汉书》卷23〈窦融传〉:“〔建武〕八年夏,封〔窦融〕弟友为显亲侯。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“上邽,故属陇西;西,故属陇西。”

- 《三国志》卷25〈杨阜传〉:“刘备取汉中以逼下辩,太祖以武都孤远,欲移之,恐吏民恋土。阜威信素著,前后徙民、氐,使居京兆、扶风、天水界者万余户,徙郡小槐里。”

- 《后汉书》卷1下〈世祖光武帝纪下〉:“建武十二年,省金城郡属陇西;建武十三年,复置金城郡。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“鹑觚,故属北地。”

- 《太平寰宇记》卷34〈邠州宜禄县下〉:“按,《汉书》武帝元年立阴盘县,属凉州。灵帝末徙于京兆尹界内,其县遂废。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“参栾,故属安定。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“武帝置属国都尉,以主蛮夷降者。安帝时,别领五城。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“故郡都尉,安帝别领一城。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉刘昭注:“献帝建安末,立为西海郡。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉刘昭注:“《秦州记》曰:“中平五年,分置南安郡。”

- 《三国志》卷1〈武帝纪〉:“建安十九年,省安东*、永阳郡。”

- *钱大昕《二十二史考异》谓“安东”为“南安”之讹。

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉刘昭注:“《献帝起居注》曰:初平四年十二月,已分汉阳上郡*为永阳,以乡亭为属县。”

- *《后汉书集解》引马与龙说谓为“上邽”之误。

- 《三国志》卷1〈武帝纪〉:“建安十九年,省安东、永阳郡。”

- 《后汉书》卷9〈献帝纪〉:“兴平元年十二月,分安定、扶风为新平郡。”;《续汉志》卷23〈郡国五〉刘昭注引袁山松《后汉书》:“兴平元年,分安定鹑觚、右扶风之漆置新平郡。”

- 《太平寰宇记》卷34〈邠州下〉:“后汉兴平元年分安定之鹑觚、右扶风之漆置新平郡,理漆县。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉刘昭注:“献帝分置西郡。”。

- 《太平寰宇记》卷34〈邠州宜禄县下〉:“按,《汉书》武帝元年立阴盘县,属凉州。灵帝末徙于京兆尹界内,其县遂废。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五〉:“安弥,故曰绥弥。”

Remove ads

- 书籍

- 严耕望:《两汉太守刺史表》,台北:台湾商务印书馆

- 后晓荣,《秦代政区地理》,2009年,社会科学文献出版社。ISBN 9787509705704

- 周振鹤:《汉书地理志汇释》,2006年,安徽教育出版社。ISBN 7533647572

- 钱书林:《续汉书郡国志汇释》,2007年,安徽教育出版社。ISBN 9787533617121

- 周振鹤:《西汉政区地理》,1987年,人民出版社。

- 李晓杰:《东汉政区地理》,1987年,人民出版社。

- 葛剑雄:《西汉人口地理》,1986年,人民出版社

- 地图

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads