热门问题

时间线

聊天

视角

十架七言

耶穌遺言傳說 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

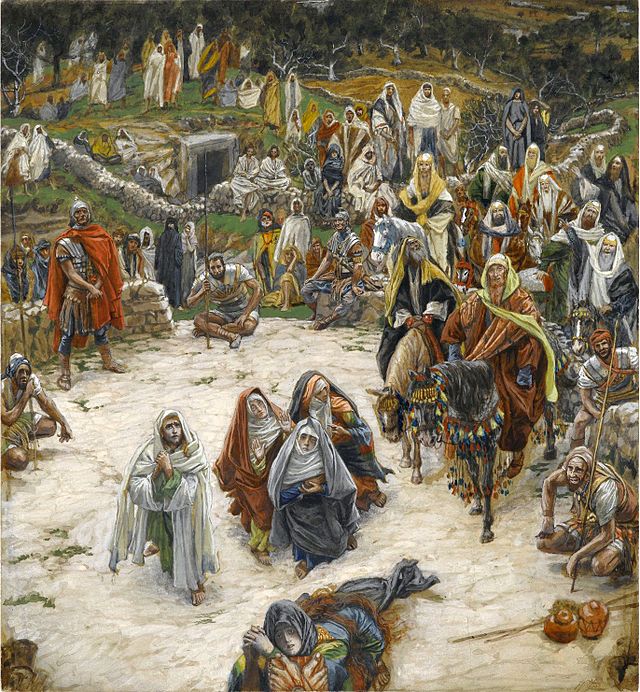

十架七言或称架上七言(英语:Seven Last Words from the Cross),指的是基督教传统上认为耶稣被钉在十字架上,临死亡前的最后遗言。这些遗言分散于四福音书里,后人将其整理为七句话。[1][2][3][4][5]在《马太福音》与《马可福音》,耶稣向着上帝哭泣。而在《路加福音》,耶稣宽恕了行刑者,向身旁忏悔的囚犯许诺去往天国的路径,并宣称将把自己的灵魂交予上帝。在《约翰福音》,耶稣对母亲呼喊,表示自己感到口渴,并称自己在世间的生命即将结束。对耶稣临终话语的汇编是基督徒试图为综合四本福音书而作的尝试,这种综合超越了单本福音书的叙述内容。[6][7]

自16世纪以来,十架七言被广泛用于耶稣受难日的布道[6][8][9],并成为了天主教、新教以及其它基督宗教礼拜仪式中重要的组成部分。[10][11]许多作曲家亦将其改编为乐曲。

Remove ads

概述

下面的表格列出了依照时间排序的七句遗言,然而,并没有任何一本福音书完整包含这七句话。其中三句只出现于《路加福音》,三句只出现于《约翰福音》,剩余一句同时出现在《马可福音》和《马太福音》。遗言“成了”只出现于《约翰福音》,但在《马可福音》和《马太福音》中亦有暗示。表格中的引文选自现代标点和合本圣经。

Remove ads

传统上,这七句遗言分别被阐释为[4]:

- 宽恕

- 救世

- 关系

- 离弃

- 痛苦

- 胜利

- 重聚

在基督教大斋期、受难周、耶稣受难日举行的苦路仪式中,这七句遗言是宗教活动的重要组成。天主教道明会修士蒂莫西·拉德克利夫将此七言数量视为神圣,因为上帝亦用七日创造天地,“这七言是为完满上帝的创造”。[26]

英国神学家詹姆斯·邓恩认为,这七句遗言很可能与早期基督教传统关系不大,而只是对耶稣临死前言语的复述。[27]他特别谈到了《马可福音》和《马太福音》中耶稣感到被上帝遗弃的呼喊,这句话可能会使早期基督教会感到略微尴尬,因此可能不是被编造,而是真实发生的。[27]英国基督教学者莱斯利·霍尔登认为,《路加福音》或许有意删除了耶稣遭上帝离弃的言语,因为这与全书要展示的耶稣形象不符。[6][28]美国圣经学者迈克尔·R·利科纳指出,《约翰福音》可能删除了耶稣的部分真实遗言,而这些言语在《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》中被保留了下来。《马太福音》、《马可福音》都记录了耶稣曾引用《诗篇》22:1,《约翰福音》则记录道“这事以后,耶稣知道各样的事已经成了,为要使经上的话应验,就说:‘我渴了。’”《路加福音》中记录的耶稣最后几句话在《约翰福音》中被简化为“成了!”。[29]

七句遗言

当下耶稣说:“父啊,赦免他们!因为他们所做的他们不晓得。”兵丁就拈阄分他的衣服。

——《路加福音》23:34

在传统中,耶稣于十字架上的的第一句遗言被称为“宽恕之言”。[4]神学将其阐释为耶稣为杀害自己的罗马士兵,以及所有事件相关者祈求宽恕。[30][31][32][33]

部分早期《路加福音》抄本不包含这句遗言[34],圣经学者巴特·叶尔曼认为或许是因公元2世纪左右的反犹情绪导致一些抄写员有意忽略了这句话,[35]

耶稣对他说:“我实在告诉你:今日你要同我在乐园里了!”

——《路加福音》23:43

这句遗言在传统上被称为“救赎之言”。[4]据《路加福音》记载,与耶稣同时被处刑的还有两个强盗,他们分别在耶稣十字架左右(在传统中,右侧的强盗被称为狄思玛斯,而左侧的则称为盖斯塔斯)。强盗狄思玛斯认为耶稣是无罪的,他请求耶稣到达天国后仍记着自己。耶稣回告他,“我实在告诉你……”(ἀμήν λέγω σοί,amēn legō soi),接着是福音书中出现的唯一一次“乐园”(παραδείσω,paradeisō)一词。

在以希腊语写成的原始福音书文本中没有标点,因此有关这句遗言的断句也成为了基督教徒们争论的焦点。[36]天主教和大多数新教徒通常将这句话解读为“今日你要同我在乐园里了”。[36]这意味着强盗狄思玛斯将免去在炼狱中净化的过程,而直接随同耶稣去往天国。[36]但亦有人将这句话解读为,“我今天实在告诉你:你要同我在乐园里了”,这就表达了另外一层意思,即这句承诺虽然在今天许下,但去往天国的时间或许是在将来。[36]

Remove ads

耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边,就对他母亲说:“母亲,看,你的儿子!”又对那门徒说:“看,你的母亲!”从此,那门徒就接她到自己家里去了。

——《约翰福音》19:26–27

传统中称这句遗言为“关系之言”,耶稣将自己的母亲玛利亚委托给“耶稣所爱的门徒”。[4]

耶稣也在《约翰福音》2:4中称自己的母亲为“妇人”[37],在希腊语中这一称呼并无冒犯之处,而是作为尊重的用语。[38][39]天主教学者基于这两个段落,常将玛利亚等同为《创世纪》3:15[40]中描述的“女人”,以及《启示录》第12章[41]中“身披日头,脚踏月亮,头戴十二星的冠冕”的妇人。因此,有部分基督教徒亦崇拜圣母玛利亚,将其视为夏娃再世。[42]

申初的时候,耶稣大声喊着说:“以罗伊!以罗伊!拉马撒巴各大尼?”(翻出来就是:“我的神!我的神!为什么离弃我?”)

——《马可福音》15:34

约在申初,耶稣大声喊着说:“以利!以利!拉马撒巴各大尼?”就是说:“我的神!我的神!为什么离弃我?”

——《马太福音》27:46

这句引自《诗篇》22:1[17]的言语是唯一同时出现在两本福音书中的遗言。[4]在两个福音书出处中,耶稣皆以阿拉姆语发言,并被翻译为希腊语,两个版本有略微不同(马可福音: Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λαμὰ σαβαχθανί; 马太福音: Ἠλί, Ἠλί, λεμὰ σαβαχθανί)。这个差异可能是因为方言不同,《马太福音》版本似乎受到了希伯来语影响,而《马可福音》则更加口语化。[来源请求]紧接着这句话,两本福音书都提到围观者认为耶稣正在呼唤先知以利亚的帮助。

有人认为这句话显示出圣父抛弃了圣子。另一种阐释则认为,临死前的耶稣承担了人类所有的罪,因此圣父转离了圣子,因为耶和华“眼目清洁,不看邪僻,不看奸恶”。[43]另一些神学家认为,耶稣的呼喊是因为他在那一刻真正成为了一个人,一个被遗弃的人,他被敌人伤害、被朋友遗弃,可能在那一刻也感觉到了上帝的离去。[44]

也有学者从《诗篇》的语境理解这段言语。十字架上的耶稣引用了《诗篇》中的许多文本,“这或许显示出他期望表现出自己正是这些文本所要描绘之人;因此耶稣引述这些文本,以此向人们暗示为何自己不从十字架上解脱,因为《诗篇》表明他必须承受这些痛苦。”[45]

尽管福音书作者将耶稣的这句遗言音译为“拉马撒巴各大尼(lama sabachthani)”,但在《诗篇》22章却是略有差异的lama azavtani(למה עזבתני)。《诗篇》中的azavtani可被翻译为“被离弃”,但sabachthani一词无法在任何早期犹太文本中找到,这个词语可能源于zavah,意为“献祭、屠宰”,这或许是为强调耶稣之死与逾越节献祭之间的关联。[46]

圣经学者A.T.罗伯森表示,“所谓《彼得福音》[a]以一种多西特[b](克林妥)的方式保留了这句话:‘我的力量,我的力量啊,祢离弃了我。’”[47][48][49]

Remove ads

这事以后,耶稣知道各样的事已经成了,为要使经上的话应验,就说:“我渴了。”

——《约翰福音》19:28

这句话传统上被称为“痛苦之言”,并常被与《约翰福音》第四章耶稣问撒马利亚女人取水的故事相对比。[4]

尽管只有《约翰福音》记录有这句话,但在四本福音书中皆提到人们为耶稣提供了醋。《马可福音》和《马太福音》描述,有人“拿海绒蘸满了醋,绑在苇子上,送给他喝”,《约翰福音》的描述类似,但表示海绒是绑在牛膝草上的。《约翰福音》的描绘可能带有象征意涵,因为在圣经旧约中,牛膝草常出现于净化仪式的描写。[50]

《约翰福音》记录的这句遗言通常被阐释为是应验了《诗篇》69:21中的预言:他们拿苦胆给我当食物,我渴了,他们拿醋给我喝。[51][52]也因此,《约翰福音》提到“为要使经上的话应验”。耶路撒冷圣经引用了《诗篇》22:15:我的精力枯干,如同瓦片,我的舌头贴在我牙床上。[53][54]

耶稣尝了那醋,就说:“成了!”便低下头,将灵魂交付神了。

——《约翰福音》19:30

传统上这句话被称为“胜利之言”,神学阐释为宣告了耶稣在世间生命的终结,并为其复活作下铺垫。[4]

“成了”的福音书希腊文原文为 tetelestai (τετέλεσται)[55],亦可译为“结束了”[56],在商业文件或收据中,该词可用于表示“债务已还清”。[57]

虽然只在《约翰福音》有完整描述这一遗言,但在《马可福音》15:37和《马太福音》27:50中也有对这句话的暗示:耶稣又大声喊叫,气就断了。[58][59]

耶稣大声喊着说:“父啊,我将我的灵魂交在你手里!”说了这话,气就断了。

——《路加福音》23:46

这句遗言来自《诗篇》31:5[25],传统上被称为“重聚之言”,神学阐释为耶稣返回天国,回到圣父身边。[4]

后世许多著名人物都以这句出自《路加福音》23:46,或出自《诗篇》31:5的言语作为遗言,尤其是那些自认虔诚的基督教圣徒和殉道者。[60][61][62]其中包括:腓力使徒(死于公元80年)[63]、该撒利亚的巴西流(公元379年)[62][64]、查理曼(814年)[62][65]、圣安斯加尔(856年)[66]、托马斯·贝克特(1170年)[62][67]、扬·胡斯(1415年)[61][62][68][69]、克里斯托弗·哥伦布(1506年)[62][70]、卢多维卡·阿尔贝托尼(1533年)[71]、马丁·路德(1546年)[72]、乔治·威沙特(1546年)[73]、简·格雷(1554年)[61][74]和其父亲亨利·格雷(1555年[62])、维拉诺瓦的托马斯(1555年)[75]、苏格兰玛丽一世(1587年)[61][62][76]、类思·公撒格(1591年)[77]、托尔夸托·塔索(1595年)[61]、莫格罗韦霍的图里比乌斯(1606年)[78]、约翰·布鲁恩(1625年)[79]、乔治·赫伯特(1633年)[62][80],以及苏格兰誓约派的休·麦凯尔(1666年)、詹姆斯·伦威克(1688年)[62]、克里斯蒂安·弗里德里希·施瓦茨(1798年)。[81]

Remove ads

参见

注释

参考文献

延伸阅读

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads