热门问题

时间线

聊天

视角

华氏秧鸡

秧雞科大嘴秧雞屬下唯一一種鳥類 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

华氏秧鸡(学名:Habroptila wallacii,台湾作大嘴秧鸡),又名华氏田鸡,是不会飞的大型秧鸡,为印尼哈马黑拉岛特有种,栖息于岛上丛林旁难以深入的西谷椰子沼泽。它的羽毛主要是深石板灰色,眼睛周围的裸露皮肤、长而厚的喙以及双腿均为亮红色。华氏秧鸡的鸣叫声低沉且类似鼓点,通常伴随着双翅拍打的声音。这种鸟非常容易受惊,即便是在数量相对较多的栖息地也难得一见,所以人类对其行为特征的了解还很有限。

华氏秧鸡的取食范围包括西谷椰子树芽和昆虫,为分解食物还会吞下小石头。人类对其求偶行为尚不了解,但已确知是单配偶鸟类。至今人类确认找到的鸟巢只有一处,位于腐烂的树桩顶部,呈浅碗形,内有木片和干树叶。巢内有两只雏鸟,全身都由新孵早熟幼鸟身上常见的黑色绒羽覆盖。华氏秧鸡的生活范围狭窄,种群数量估计在3500至1.5万之间,属于被国际自然保护联盟(IUCN)分类的易危物种。当地居民收割西米椰子,并将湿地转为种植水稻,还会直接食用华氏秧鸡,导致其栖息范围缩小,数量减少。不过,上文所述的鸟巢位于当地村民经常光顾的区域,所以华氏秧鸡可能比人类预想的更能适应栖息地变化。

Remove ads

分类学

秧鸡种类繁多,分布甚广,全球共有近160种,大多是陆生或湿地鸟类,身体短小,身侧扁平,以便在茂密的植被中穿行。生活在岛屿上的种群往往很快丧失飞行能力,有53种现存或近代灭绝的秧鸡只生活在岛上,其中就有32种不会飞。[4]

1860年,英格兰动物学家乔治·罗伯特·格雷率先将华氏秧鸡归类,是华氏秧鸡属的仅有成员[1],华氏秧鸡属的拉丁语名“Habroptila”源自希腊语“habros”和“ptilon”,其中“habros”意为“精巧、漂亮、灿烂”,“ptilon”意为“羽毛、翅膀”[5]。种加词“wallacii”系指英国动物学家阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士,他对马来群岛的生物学研究有很大的贡献,同时也是华氏秧鸡模式标本的采集者[2][6]。当地居民的称呼包括“soisa”(发音接近“索以沙”)、“tibiales”(“提必尔斯”)和“rèie”(“瑞伊”)[7]。

| |||||||||||||||||||||||||||

| 2020年以现存物种显示的部分亲缘关系[8] |

1973年,美国鸟类学家斯托尔斯·奥尔森认为华氏秧鸡、新几内亚秧鸡与栗腹秧鸡等三种单型属秧鸡,皆是源自于苦恶鸟属的共同祖先分化而成,并将新几内亚秧鸡属(Megacrex)视为华氏秧鸡属(Habroptila)的次异名,认为两种秧鸡的分布范围恰无重叠,可能更有地理对应(geographical counterpart)的关系[9]。1977年,美国鸟类学家西德尼·狄龙·里普利出版的《秧鸡科》专著把华氏秧鸡属归入更大的秧鸡属(Rallus),但荷兰鸟类学家格洛夫·米斯对此建议不以为然,指出两者的喙无论外型还是结构都完全不同[10]。2012年,美国鸟类学家杰瑞米·柯希曼(Jeremy J. Kirchman)通过分子系统发育分析线粒体DNA序列的相似程度,认为华氏秧鸡属是当地的纹秧鸡属(Gallirallus)鸟类于约莫40万年前经过辐射进化后产生的物种,提出华氏秧鸡应该属于纹秧鸡属[3],但这个论点迄今尚未获得学界广泛认同。2014年的遗传研究结果认为,目前已知与华氏秧鸡属亲缘关系最近的可能是新西兰查塔姆群岛上已灭绝的大查岛秧鸡属,两属约于1000万年前分化,并共同构成纹秧鸡属的姊妹群[11]。

Remove ads

外形和鸣叫

华氏秧鸡属于较大型的秧鸡,身长33至40厘米,不具飞行能力[1]。成年后羽毛以深石板灰色为主,下背部、臀部和翅膀有深褐色羽毛,上尾呈黑色。腹部也是石板灰,但与背面相比略偏灰白。眼睛周围的裸露皮肤、长而厚的喙以及双腿均为亮红色。[12]它的双翼弯曲处有短刺[13],雌雄外观完全相同。迄今尚未有文献描述亚成鸟和幼鸟的形态[12]。

华氏秧鸡的外貌与近年在哈马黑拉岛亦有出现纪录的紫水鸡相似,但紫水鸡体型更大,喙短而厚,额头有红色肉冠,腹部呈紫色,尾巴下端是白色[12]。与卡拉杨秧鸡相比,华氏秧鸡较大且没有花斑条纹羽毛,两者的分布范围也无重叠之处[14]。

华氏秧鸡的鸣叫声低沉且类似鼓点,通常伴随双翅拍打的声音[12]。当地江湖传言认为,这种声音是鸟用脚击打空心的树或脚枝产生[7]。德国鸟类学家格德·海因里希指出,当地人称这种鸟“soisa”,意思就是鼓,还形容鸟的叫声就像柔和的鼓点,最后可能会有响亮的尖叫声。华氏秧鸡还会发出沉闷的哼声,与马来猪类似,让人想到鼾声秧鸡的叫声。[15]华氏秧鸡大多是在清晨或深夜才会鸣叫,用砍刀击打西米椰子树可能会引起鸟叫[12]。人类已在这种鸟巢附近录下更安静的叫声[16]。另有记载认为华氏秧鸡会发出巨大的尖叫声,但未经证实,有可能实际上是棕尾苦恶鸟的声音[12]。

Remove ads

分布和栖息地

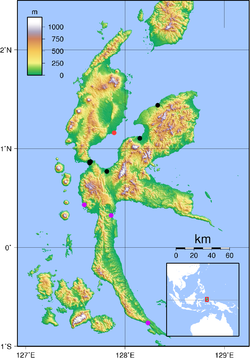

华氏秧鸡栖息在哈马黑拉岛密集且到处都是尖刺的西谷椰子沼泽,特别是森林与沼泽区域邻近的地方。有说法称在白茅草丛发现这种鸟,但应该是误认棕尾苦恶鸟。[12]海因里希曾于20世纪30年代在该岛的西谷椰子沼泽发现华氏秧鸡栖息地:[17]

我坚信,此前还没有任何欧洲人亲眼看到过这种鸟,因为这需要极其坚定的意志和严格的自我要求,在我看来任何人都很难做到。华氏秧鸡藏身在可怕的荆棘丛中……而我已经赤脚且半裸地在这儿走了好几个礼拜。

1950至2003年间,人类仅在西哈马黑拉县位于哈马黑拉岛西部半岛的保护区内见过华氏秧鸡,但1950年以前,哈马黑拉岛最南端都曾出现它的身影[18]。近年来的记载表明它的栖息范围已经明显扩大,延伸到该岛东北部[16],当地人称还曾在卡奥西北方向附近的沼泽发现这种鸟[18]。

行为特点

华氏秧鸡警觉性强,栖息地难以深入,所以人类对其行为习性的了解还很有限,得到确认的目击数量都极少[19]。根据文献记载,它的取食范围包括西谷椰子树芽和昆虫,还会吞食掉落的西谷椰子枝干,但尚不明确此举究竟是以腐烂的植物为食还是寻找其他食物[18]。与其他秧鸡相同,华氏秧鸡也会吞下小石头,用于磨碎砂囊中的食物[12]:39。

人类对华氏秧鸡筑巢前的求偶行为尚不了解,但已确知是单配偶鸟类。曾有记载声称发现四到五只带有条纹羽毛的幼鸟,但秧鸡通常没有这样的羽毛,所以这份记录很可能不实。[18]华氏秧鸡的幼鸟大多很早熟,身上由黑色绒羽覆盖,无论头部还是裸露的皮肉都没有花斑条纹羽毛装饰[20]。

2010年11月,有人在距哈马黑拉岛阿凯塔贾维-洛洛巴塔国家公园干旱沼泽森林仅46米的腐烂树桩顶部发现华氏秧鸡巢穴,鸟巢离地约一米,深15厘米,巢底有一层小木片并夹杂枯叶。蛋壳主体呈棕白色,并有大小不一的深褐或黑色斑点。巢内有两只幼鸟,全身被黑色绒毛覆盖,爪尖为白色(相当于人类拇指甲位置)和粉色(人类食指甲位置)。喙同样以黑色为主,只有尖端是白色,双腿为棕色并有黑色条纹。眼睛有灰色虹膜和蓝色瞳孔。秧鸡孵化后很快就会离巢,所以这两只幼鸟估计还只出壳一到两天。[16]

Remove ads

保护状况

分布范围有限的鸟类特别容易受人类活动影响,北马鲁古特有鸟类区的26种鸟有八种易危,华氏秧鸡便是其一[18]。所有秧鸡科约有四分之一受威胁,不会飞的岛屿鸟类更是如此,1600年后至少已有15种灭绝[12]:56–61。估计存世的华氏秧鸡仅有3500至1.5万只[19],国际自然保护联盟因此将这种分布范围狭窄、数量也少的鸟类归入易危物种[1]。不过,考虑到人类对其所知甚少,这种鸟可能比上述预估更为常见[18]。

当地居民收割西米椰子并将沼泽地转变成稻田或鱼塘,导致华氏秧鸡栖息范围缩减[18][1]。这种鸟还是当地颇为珍贵的食物,人们会制造陷阱捕捉并派狗猎杀[12]。上文所述的鸟巢位于当地村民经常光顾的区域,所以华氏秧鸡可能比人类预想的更能适应栖息地变化。2008和2011年,有人在哈马黑拉岛东北部发现它的踪影,该笔纪录拓展了该物种已知的栖息范围[16]。

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads