热门问题

时间线

聊天

视角

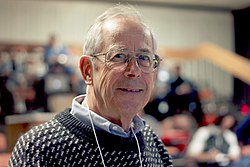

吉姆·皮布尔斯

加拿大-美国物理学家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

菲利普·詹姆斯·埃德温·皮布尔斯(英语:Phillip James Edwin Peebles,1935年4月25日— ),出生于加拿大温尼伯,加拿大-美国物理学家和理论宇宙学家,普林斯顿大学阿尔贝特·爱因斯坦荣誉科学教授。[1][2]自从1970年以来,他被广泛认为是世界领先的理论宇宙学家。在这期间,他主要对原始核合成,暗物质,宇宙微波背景和结构形成等领域做出了理论贡献。他的三本教科书(物理宇宙学,1971年;宇宙的大尺度结构,1980年;物理宇宙学原理,1993年)已经成为这些领域标准的参考文献。2019年,他与迪迪埃·奎洛兹、米歇尔·麦耶共同获得诺贝尔物理学奖。

Remove ads

生平

皮布尔斯在曼尼托巴大学获得了学士学位。1958年,他离开了曼尼托巴,进入普林斯顿大学学习,在那里获得博士学位,导师是罗伯特·H·迪克[3];之后,他的整个职业生涯都留在了普林斯顿。

学术贡献

皮布尔斯对大爆炸模型做出了许多重要贡献。在乔治·伽莫夫, 拉尔夫·阿尔菲和罗伯特·赫尔曼预测微波背景辐射近二十年之后,他与罗伯特·迪克等人解释了宇宙微波背景辐射是大爆炸的印记。

除了在大爆炸核合成,暗物质和暗能量等领域做出重大贡献,他还是1970年代宇宙结构形成理论的研究先驱。皮布尔斯做了大量工作使得物理宇宙学成为严肃的、定量的物理学分支。他的邵逸夫奖授奖词说 "他为宇宙学中几乎所有的现代研究奠定了基础,包括理论和观测,将一个高度猜测性的领域变成了一门精密的科学"。[4]

皮布尔斯长期以来对基本理论提出了许多创新,这些想法被以后的科学家广泛研究。例如,在1987年,他对于早期宇宙的演化提出了原初等曲率重子模型[5];在1970年代初,他对暗物质问题的建立做出了贡献[6]

皮布尔斯还提出了关于星系形成稳定性的欧斯垂克–皮布尔斯判据。

荣誉

奖项

- 爱丁顿奖章 (1981)

- 丹尼·海涅曼天体物理学奖 (1982)

- 皇家学会会士 (1982)

- 亨利·诺利斯·罗素讲座 (1993)

- 布鲁斯奖 (1995)

- 奥斯卡·克莱因纪念讲座 (1997)

- 英国皇家天文学会金质奖章(1998)

- 格鲁伯宇宙学奖 (2000)

- 哈维奖 (2001)

- 邵逸夫奖 (2004)

- 克拉福德奖 (2005)

- Hitchcock Professorship (2006)

- 狄拉克奖 (2013)

- 诺贝尔物理学奖 (2019)

以他的名字命名的事物

- 小行星 18242 皮布尔斯星

参考文献

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads