热门问题

时间线

聊天

视角

奥斯汀·张伯伦

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

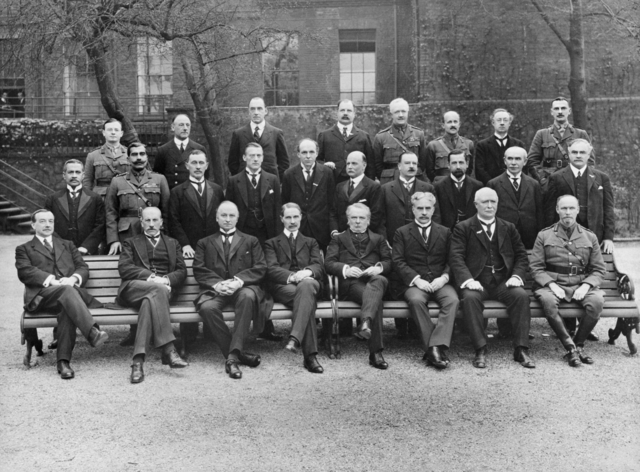

奥斯丁·张伯伦爵士,KG(Sir Austen Chamberlain,1863年10月16日—1937年3月17日),英国政治家,他曾获得嘉德勋章,并因推动罗加诺公约而于1926年获得1925年度的诺贝尔和平奖。曾担任邮政总局局长、财政大臣、印度事务大臣、掌玺大臣、外交大臣和第一海军大臣等职。

他自幼被培养为父亲约瑟夫·张伯伦的政治继承人,并且在外貌上也与父亲十分相似。1892年,他在一次补选中以自由统一党党员的身份当选为国会议员。1895年至1905年间,他在联合政府中任职;。1903年父亲辞职以推动关税改革后,他继续留任内阁,出任财政大臣。1906年父亲因中风而丧失行动能力后,奥斯汀·张伯伦成为下议院中关税改革运动的主要领袖。1911年底,他和沃尔特·朗原本都打算竞选保守党领袖,但两人最终都退选以支持博纳·劳,从而避免党内分裂。

1915年5月,张伯伦在H·H·阿斯奎思的战时联合政府中重返政坛,出任印度事务大臣,但因库特之围的惨败而引咎辞职。随后,他又在大卫·劳合·乔治的联合政府中复出,再次担任财政大臣。1921年至1922年间,他担任保守党在下议院的领袖,但在卡尔顿俱乐部会议投票决定结束与劳合·乔治的联合政府后辞职。

与许多支持联合政府的政治人物一样,他在1922至1924年的保守党政府中未再任职。此时的他已被视为党内的元老政治家,并在斯坦利·鲍德温政府中出任外交大臣。他主持谈判了缓解战后法德关系的“洛迦诺公约”,并因此获得诺贝尔和平奖。张伯伦最后一次任职是在1931年,出任海军大臣。在1930年代,他是少数支持温斯顿·丘吉尔主张对纳粹德国威胁进行武力应对的议员之一,并一直活跃于下议院,直到1937年去世。

Remove ads

早年生活

奥斯汀·张伯伦出生于伯明翰,是约瑟夫·张伯伦的长子。当时,约瑟夫还是一位实业家与政治激进派,后来成为伯明翰市长,并在19世纪末的自由党与统一党政治中占据主导地位。他的母亲哈丽特·肯里克为他生下一个姐姐比阿特丽丝·张伯伦,后来成为一名教育家。哈丽特在生下奥斯汀时难产去世,这让约瑟夫深受打击,几乎25年间都与奥斯汀保持着情感上的距离。1868年,约瑟夫与哈丽特的表妹弗洛伦斯再婚,并育有多名子女,其中长子内维尔后来在奥斯汀去世的那一年成为英国首相。[1]由于奥斯汀长期受到姐姐的强势影响,他被送往拉格比公学就读,以“让他脱离她的控制”。之后,他进入剑桥大学三一学院深造。在大学期间,他结识了F·S·奥利弗,也是奥斯汀在政治上的启蒙者之一。奥斯汀于1884年首次在剑桥大学政治学会发表政治演讲,并担任剑桥大学辩论社的副社长。[1]

从他年少时起,父亲就打算让他走上政治道路。为此,奥斯汀在大学毕业后被送往法国留学,就读于巴黎政治学院。在巴黎的九个月里,他感受到第三共和国时期巴黎的繁荣与光彩,并结识了乔治·克列孟梭和亚历山大·里博。

从巴黎归来后,奥斯汀又被派往柏林,学习德国的政治文化。在写给比阿特丽斯和内维尔的家信中,他明显流露出对法国及其生活方式的偏爱,但他仍努力学习德语,并吸取政治经验。他还曾与奥托·冯·俾斯麦见面并共进晚餐,他也承认这次经历深深的影响了他。

在柏林大学求学期间,奥斯汀逐渐对德国国内不断增长的民族主义产生怀疑。这种警觉源于他在听海因里希·冯·特赖奇克讲课时的体验——他在特赖奇克身上看到了“德国性格的另一面——狭隘、自负、偏执的普鲁士沙文主义”。奥斯汀后来称,在第一次世界大战和20世纪30年代的危机中,时常回想并思考这一印象所揭示的深层意义。[1]

Remove ads

早期生涯

1888年,奥斯汀·张伯伦回到英国,主要是因为有机会获得一个议会选区席位。1892年,他以其父亲创立的自由统一党成员身份首次当选国会议员,代表伍斯特郡东区。由于其父约瑟夫·张伯伦的政治影响力,奥斯汀在3月30日无对手当选。新一届议会首次开会时,他由父亲和叔叔理查德·张伯伦陪同走上议会厅中央,正式宣誓就职。

由于议会解散及同年8月的大选,奥斯汀直到1893年4月才发表了他的首次演讲。然而,这次演讲一经发表,就赢得了时任首相威廉·尤尔特·格莱斯顿的高度赞赏,他称这是“所发表过的最佳演讲之一”。尽管格赖斯特与奥斯汀之父约瑟夫不和,但此次赞扬仍被是为二人缓和关系的前奏。

在大选结束后,奥斯汀·张伯伦被任命为自由统一党的初级党鞭(junior Whip),其主要职责是作为父亲在政策事务上的帮手。1895年保守党与统一党在大选中以压倒性优势获胜后,奥斯汀被任命为海军部民政大臣,并任职至1900年。此后,他升任财政部金融事务秘书。1902年7月,索尔兹伯里勋爵辞去首相职务;次月,新任首相、保守党人亚瑟·贝尔福(Arthur Balfour)任命奥斯汀为、英国邮政署长,并将此职位提升为内阁成员,同时委任他为枢密院议员。[2]

在其父约瑟夫·张伯伦与贝尔福之间的激烈政治斗争后,奥斯汀于1903年被任命为财政大臣。这一任命实际上是两位统一党重量级人物之间矛盾的妥协产物——党内因是否支持约瑟夫的关税改革而陷入严重分裂,一方位支持自由贸易的贝尔福,另一方则支持保护主义与帝国经济一体化的张伯伦父子。奥斯汀虽坚定支持父亲的政策主张,但在父亲辞去内阁职务、退居二线后,他在内阁中的政治影响力明显下降。面对重新崛起的自由党反对派以及党内分裂危机,贝尔福最终于1905年12月带领统一党退出执政联盟。随后的1906年大选中,统一党惨败,奥斯汀成为下议院中少数幸存的自由统一党议员之一。[2]

几个月后,父亲因中风被迫退出政坛,奥斯汀于是成为统一党内部关税改革的实际领导者,也因此成为党未来领袖职位的有力竞争者。

Remove ads

竞选党首

在1910年1月和12月两次大选中接连失利后,统一党陷入混乱,亚瑟·贝尔福于1911年11月被迫辞去党首职务。尽管奥斯汀·张伯伦在名义上仍属自由统一党派系,他依然是继任保守党领袖的主要候选人之一。与他竞争的还有博纳·劳、沃尔特·朗以及爱尔兰统一党人爱德华·卡森。

在这些人中,只有张伯伦与朗在党内的地位足以成为现实竞争者。虽然贝尔福原本打算让张伯伦接任党首,但通过对现任议员的初步私下统计后发现,朗略占上风,可能以微弱优势胜出。

经过短暂的党内竞选期后,张伯伦为了维护仍分裂的党内团结,决定退出竞争。他成功说服朗与自己一同退选,转而支持劳作为候选人。最终,博纳·劳在一致投票中当选党首。

张伯伦的这一举动虽然让他失去了成为党首、甚至可能成为首相的机会,但在当时党内局势极度不稳的背景下,他的让步为维护保守党与自由统一党联盟的团结起到了至关重要的作用。

Remove ads

一战与爱尔兰问题

在第一次世界大战爆发前的最后几年,张伯伦最关心的一个问题便是爱尔兰的地方自治。这个促使他父亲在1880年代离开自由党的问题现在变成了可能让英国爆发内战,H·H·阿斯奎思致力于通过爱尔兰自治法案,张伯伦坚决反对解散与爱尔兰的联盟。1914年7月2日,约瑟夫·张伯伦去世,几天之前,萨拉热窝事件爆发。

一战爆发后,在保守党反对派的压力下,英国最终于1915年组建了战时联合政府。张伯伦被任命为印度事务大臣。与亚瑟·贝尔福和乔治·寇松等其他政界人物一样,张伯伦支持对美索不达米亚的入侵行动,认为此举有助于提升英国在该地区的声望,从而防止德国煽动穆斯林起义的可能。[3]

1916年底,当大卫·劳合·乔治接替阿斯奎斯出任首相后,张伯伦继续留任印度事务大臣。然而,1915年英属印度军队主导的美索不达米亚远征以惨败告终,尤其是在库特之围中英军全军覆没。随后的官方调查报告将责任归咎于印度事务部的管理失误。作为印度事务大臣,张伯伦于1917年7月辞职,以示负责。不过,他因此举被广泛赞扬为有原则、有担当的政治家。[4]同年11月12日,劳合·乔治在巴黎发表演讲时提到:“当我看到那触目惊心的伤亡名单时,我真希望我们不必赢得那么多‘胜利’。”这番话引发舆论风波,张伯伦一度考虑撤回对政府的支持。但劳合·乔治通过辩称新成立的最高战争委员会的目的仅是“协调”盟国政策,而非取代英国将领的指挥权,从而平息了保守党内的不满,成功维持了执政联盟的稳定。1918年4月,张伯伦重返政府,进入战争内阁,担任无任所大臣,接替出任陆军大臣的阿尔弗雷德·米尔纳。[3]

在1918年大选中,劳合·乔治领导的联合政府取得胜利。1919年1月,张伯伦再次被任命为财政大臣,面临着恢复英国在四年战争消耗后的财政秩序这一艰巨任务。

Remove ads

领导

由于健康原因,博纳·劳于1921年春辞去劳合·乔治联合政府中保守党派系的领导职务。凭借资历以及乔治·寇松不受欢迎的局面,奥斯汀·张伯伦继任下议院党领袖,同时接任枢密院大臣。财政大臣职位由罗伯特·霍恩爵士接替。经过十年的等待,奥斯汀似乎终于再次获得了成为首相的机会。然而,劳合·乔治联合政府因一系列丑闻以及爱尔兰独立战争的失败而开始动摇,人们普遍认为该政府难以支撑到下一次大选。此前,张伯伦对劳合·乔治并无好感,但与这位他密切共事的机会,让他对这位名义上的上级有了新的认识——此时,保守党已是联合政府中最大的党派。

这一政治立场的变化对张伯伦来说不是好事。到1921年底,保守党后座议员对联合政府的不满日益增长,要求恢复保守党单独执政。上议院的保守党议员也开始公开反对联合政府,置张伯伦呼吁支持于不顾。在全国范围内,保守党候选人在补选中开始反对联合政府,不满情绪也蔓延至下议院。1922年秋,张伯伦面临由斯坦利·鲍德温领导的后座议员“叛乱,意在将劳合·乔治赶下台。当他于1922年10月19日召开卡尔顿俱乐部会议,会议通过决议,决定在即将到来的大选中以独立党身份参选。张伯伦为了阻止党内分裂而选择辞去党首职务。他的继任者是博纳·劳。劳随后组建新政府,但张伯伦未获任命,且即便有职位提供,他也似乎不会接受。

奥斯汀与其弟内维尔·张伯伦、伊恩·邓肯·史密斯和利兹·特拉斯是仅有的四位未能带领保守党参加大选的党首。在威廉·黑格之前,奥斯汀·张伯伦是保守党历史上唯一一位未曾成为首相的党首。

Remove ads

外交大臣

1923年5月,博纳·劳第二次辞去保守党党首职务,奥斯汀·张伯伦再次被忽视,党首位置由斯坦利·鲍德温接任。鲍德温曾向张伯伦提供枢密院大臣一职,但张伯伦坚持要求将其他联合政府时期的前任部长一并纳入内阁,鲍德温拒绝了这一条件。然而,1924年10月大选获胜后,鲍德温组建第二届内阁,张伯伦重返政府,出任外交大臣,任期从1924年至1929年。在这一职位上,由于鲍德温性格宽松,张伯伦几乎获得完全的自主权。

正是在担任外交大臣期间,张伯伦在历史上的地位得以确立。在国际关系极为复杂的时期,他不仅要应对法国出兵占领鲁尔工业区导致英法协约出现裂痕的局面,还需处理1924年和平解决国际争端议定书削弱英国在对国际联盟经济制裁问题上的主权而引发的争议。、

奥斯汀·张伯伦最重要的功绩是他在1925年洛迦诺公约谈判中的关键作用。为了维护战后西欧的现状,张伯伦对德国外交部长古斯塔夫·施特雷泽曼寻求英国保障德国西部边界的提议表示积极回应。除了推动法德和解外,张伯伦的主要动机还在于为德国获得东欧的领土以创造和平的环境。

张伯伦的判断是,如果法德关系改善,法国将逐步放弃“意识形态防护带”。一旦法国为改善与德国关系而放弃东欧盟国,波兰和捷克斯洛伐克将失去大国盟友的保护,不得不调整以满足德国的要求。张伯伦认为,这些国家将和平地交出德国要求的领土,如苏台德地区、波兰走廊以及但泽自由市。在洛迦诺条公约中推动德国在东欧的领土扩张,是张伯伦的重要动机之一。

1925年10月,张伯伦与法国总理阿里斯蒂德·白里安及施特雷泽曼在洛迦诺会晤,并与比利时和意大利代表共同签署协议,承诺通过仲裁而非战争解决国家间的所有分歧。为此,张伯伦不仅获得诺贝尔和平奖,还被授予嘉德勋章。他是自伊丽莎白时代以来,首位未被封为贵族的普通嘉德骑士,也是第871位嘉德骑士。此外,张伯伦还促成英国加入非战公约,该条约理论上禁止以战争作为国家政策工具。他还评价意大利独裁者贝尼托·墨索里尼是“一个可以合作的人”。

尽管张伯伦在一战战后的处理上表现亮眼,但对远东和埃及事务处理不甚理想,奥斯汀·张伯伦担任外交大臣的任期随着鲍德温政府在1929年大选中的败北而结束,他由此退出政坛。

1931年,张伯伦短暂重返政府,在拉姆齐·麦克唐纳领导的首届国家政府中出任海军大臣。然而,由于对因佛戈登水兵起义Invergordon Mutiny)而采取镇压,他在同年晚些时候再次退休。当时,许多军官认为,因弗戈登水兵起义直接源于张伯伦领导下的海军部政策,他同意对水手工资进行削减,以配合政府的财政紧缩需求。首席海军大臣弗雷德里克·菲尔德在事件发生时身体欠佳,而张伯伦在未听取首席海军大臣建议的情况下推进了相关决定。

晚年

在接下来的六年里,作为资深后座议员,奥斯汀·张伯伦在国内事务上大力支持国家政府,但对其外交政策持批评态度。1935年,政府因霍尔-赖伐尔协定引发议会反对派叛乱,他反对对政府的不信任投票,被广泛认为在挽救政府免于在下议院被击败中起到了关键作用。

同年,张伯伦曾短暂被考虑再次出任外交大臣,但随着阿比西尼亚危机的结束,他因年事已高而被排除在外。相应地,政府征询了他的意见,评估他以前的私人秘书、现当时的国际联盟事务部长安东尼·艾登是否适合担任外交大臣一职。

尽管他再也没有在政府任职,但他一直健康地活到1937年3月,在他同父异母的弟弟内维尔成为首相的成员前十周去世。张伯伦于1937年3月16日在伦敦埃格顿台24号的家中去世,享年73岁。他被安葬在伦敦的东芬奇利公墓。

延伸阅读

- Blake, Robert. The Unknown Prime Minister: The Life and Times of Andrew Bonar Law, 1858–1923. London: Eyre and Spottiswoode. 1955.

- Dutton, David. Austen Chamberlain: Gentleman in Politics. Bolton: R.Anderson. 1985.

- Dutton, D. J. Chamberlain, Sir (Joseph) Austen (1863–1937)

. 《牛津国家人物传记大辞典》 online edn. 牛津大学出版社. Jan 2011 [2004]. doi:10.1093/ref:odnb/32351. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格

. 《牛津国家人物传记大辞典》 online edn. 牛津大学出版社. Jan 2011 [2004]. doi:10.1093/ref:odnb/32351. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格 - Dutton, D. J. Matthew, Colin , 编. Dictionary of National Biography 10. Oxford: Oxford University Press. 2004 [2020-10-02]. ISBN 978-0198614111. (原始内容存档于2020-09-11). (print edition, pages 906-914)

- Grayson, Richard. Austen Chamberlain and the Commitment to Europe: British Foreign Policy, 1924–1929. London: Frank Cass. 1997.

- Johnson, Gaynor. Sir Austen Chamberlain, the Marquess of Crewe and Anglo-French Relations, 1924–1928 (PDF). Contemporary British History. March 2011, 25 (25#1): 49 –64 [2020-10-02]. doi:10.1080/13619462.2011.546100. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-21). - argues that Crewe gave Chamberlain key ideas about French security and disarmament policy, the implementation of the Geneva Protocol, the Treaty of Locarno, and the Kellogg-Briand Pact.

- Johnson, Gaynor. Austen Chamberlain and Britain's Relations with France, 1924–1929 (PDF). Diplomacy & Statecraft. 2006, 17 (17#4): 753–769 [2020-10-02]. doi:10.1080/09592290600943304. (原始内容存档 (PDF)于2020-10-21).

- Locker-Lampson, Oliver Stillingfleet. Chamberlain, Joseph Austen. Chisholm, Hugh (编). Encyclopædia Britannica 第12版. London & New York: The Encyclopædia Britannica Company. 1922.

- Sir Charles Petrie. The Chamberlain Tradition. London: Lovat Dickson Limited. 1938.

- Petrie, Sir Charles. The Life and Letters of the Right Hon. Sir Austen Chamberlain. London: Cassell & Co. 1939.

- Self, Robert C. ed. The Austen Chamberlain Diary Letters: The Correspondence of Sir Austen Chamberlain with his Sisters Hilda and Ida, 1916–1937. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.

- Alexander, M.S.; Philpott, W.J. The Entente Cordiale and the Next War: Anglo-French Views on Future Military Cooperation, 1928 –1939. Intelligence and National Security. 1998, 13 (1): 53–84. doi:10.1080/02684529808432463.

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads