热门问题

时间线

聊天

视角

奥匈帝国

欧洲历史国家(1867-1918) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

奥匈帝国,又称奥匈君主国或奥地利-匈牙利(德语:Österreichisch-Ungarische Monarchie、Österreich-Ungarn,匈牙利语:Osztrák–Magyar Monarchia、Ausztria–Magyarország),在地理上位于中东欧一带[11],是一个存在于1867年至1918年间的特殊复合制国家,更准确地说,是一个联邦制国家或政合国。帝国主要构成国匈牙利王国(外莱塔尼亚)和奥地利帝国(内莱塔尼亚),是由共同君主以及外交、军事和税收等共同事务所维系在一起的两个独立主权国家。1867年7月28日,《1867年奥地利-匈牙利折衷方案》经弗朗茨·约瑟夫一世签署批准,原奥地利帝国正式改组为匈牙利、奥地利的政合联邦。

奥匈帝国是19世纪后期至20世纪初期的欧洲主要强国之一。1911年,奥匈帝国的国土面积为621538平方公里,是欧洲国土面积第二大国,仅次于俄国[12];其人口为5100万,是欧洲人口第三大国,仅次于俄国和德国[13]。其经济和工业水平较高,机械工业、电气工业规模和铁路总里程等位居世界前列[14][15][16][17]。

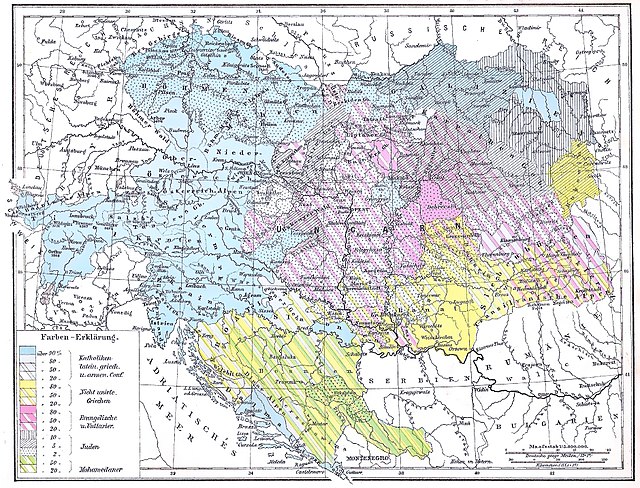

奥匈帝国是一个多民族的联邦制国家,除了奥地利人和匈牙利人外,还有各种斯拉夫民族(波兰人、乌克兰人、捷克人、斯洛伐克人、斯洛文尼亚人、克罗地亚人、塞尔维亚人、波斯尼亚人等)、罗马尼亚人、意大利人和犹太人等。这些发展水平和历史发展各异的多民族地区,是由王室和军队以及若干中央机构维系在一起的。一些民族在其民族区域内享有不同程度的内部自治权。奥匈帝国也是少数在一战前就针对少数民族权益进行立法的国家[18]。

奥匈帝国是第一次世界大战中的同盟国之一。1914年7月28日,奥匈帝国向塞尔维亚宣战,一战爆发。至1918年10月末,奥匈帝国内部各少数民族依据威尔逊十四点和平原则纷纷宣布独立建国,导致其在11月《维拉朱斯蒂停战协定》签署之前已在事实上解体。战后,原奥匈帝国领土上建立了奥地利共和国、匈牙利共和国、捷克斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚人、克罗地亚人和塞尔维亚人国(后归属于南斯拉夫王国)等独立国家,另有部分领土最终归于意大利、波兰和罗马尼亚。

Remove ads

国名

- 奥匈帝国的官方名称:奥地利-匈牙利君主国(德语:Österreichisch-Ungarische Monarchie,德语发音:[ˈøːstəʁaɪçɪʃ ˈʊŋɡaʁɪʃə monaʁˈçiː];匈牙利语:Osztrák–Magyar Monarchia,匈牙利语发音:[ˈostraːk ˈmɒɟɒr ˈmonɒrɦijɒ])[19]

- 奥匈帝国在国际关系中所使用的名称:奥地利-匈牙利(德语:Österreich-Ungarn;匈牙利语:Ausztria-Magyarország)。

- 对奥匈帝国的其他称呼,在奥地利较为流行,但在匈牙利或者在其他区域并未被广泛采用的[20][21]:

- k. u. k.君主国(德语全称:Kaiserliche und königliche Monarchie Österreich-Ungarn;匈牙利语全称:Császári és Királyi Osztrák–Magyar Monarchia)

- 多瑙君主国(德语:Donaumonarchie;匈牙利语:Dunai Monarchia)

- 二元君主国德语:Doppel-Monarchie;匈牙利语:Dual-Monarchia)

- 双头鹰(德语:Der Doppel-Adler;匈牙利语:Kétsas)

- 奥匈帝国在内部行政中所使用的官方全称:在帝国议会中所代表的王国和领地以及匈牙利圣伊什特万王冠领地[注 2] (德语:Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der Heiligen Ungarischen Stephanskrone;匈牙利语:A Birodalmi Tanácsban képviselt királyságok és országok és a Magyar Szent Korona országai)

- 自1867年起,奥匈帝国中的官方机构缩写:

- k. u. k.(德语全称:kaiserlich und königlich,即“皇帝和国王的”)是指属于奥地利-匈牙利双方的共同机构,例如k. u. k.海军,以及战时的k. u. k.陆军。

- k. k.(德语全称:kaiserlich-königlich,即“皇帝的-王国的”)是指内莱塔尼亚(奥地利)的机构;此处“王国的”指的是波希米亚王冠领地。

- k. u.(德语全称:königlich-ungarisch,即“王国的-匈牙利的”)或m. k.(匈牙利语全称:Magyar királyi,即“匈牙利王国的”)是指外莱塔尼亚(匈牙利)圣伊什特万王冠领地的机构。在克罗地亚-斯拉沃尼亚王国,使用的则是k.(克罗地亚语全称:kraljevski,即“王国的”),因为根据《1869年克罗地亚-匈牙利折衷方案》,克罗地亚和斯拉沃尼亚的唯一官方语言是克罗地亚语,这些机构也仅仅是“克罗地亚的”。

清朝官方对奥匈帝国的译名为“奥斯马加”,是为匈牙利语“奥地利-匈牙利”(Ausztria-Magyarország)之音译[22]。

Remove ads

历史背景与折衷起因

1526年,匈牙利王国在莫哈奇战役中败于奥斯曼帝国,匈牙利国王,雅盖隆王朝的拉约什二世以及王国众多显要的宫廷成员、贵族、神职人员皆在这场战役中身亡[23],且拉约什二世没有留下合法子嗣,匈牙利就此陷入了空位期与动荡期。

1526年11月10日-12日,匈牙利各阶层在塞克什白堡召开国会,他们援引于1505年国会上通过的《拉科什决议》(尽管该决议由于未获时任国王乌拉斯洛二世签署而未能成为法律),其中规定只有在匈牙利出生的人才有权被选举成为国王,并因此一致选举在相当长一段时间里获绝大多数贵族支持的绍波尧伊·亚诺什为匈牙利国王[24]。然而根据当时的法律,这场国会并不拥有选举国王的权利,因为其并不是由纳多尔召开的,尽管如此,绍波尧伊的支持者占据了国家的大部分地区,而且他走完了完整的加冕程序,完全合乎规范与习惯法[注 3]。绍波尧伊还派遣了使团前往多个欧洲国家,且得到了法国国王和波兰国王,以及教宗克莱孟七世对其匈牙利国王地位的承认。

另一方面,哈布斯堡王朝也又一次地介入了匈牙利事务。他们引据1491年的《布拉迪斯拉发和约》与1506年的《哈布斯堡-雅盖隆联姻条约》,宣布王位应由斐迪南一世继承。这一时期支持哈布斯堡这一王位宣称的主要有拉约什二世的遗孀玛利亚(斐迪南一世的妹妹)以及少数贵族(其中不乏与绍波尧伊存在长期私人恩怨的人,例如时任纳多尔巴托里·伊什特万三世),他们于1526年12月16日-12月17日在布拉迪斯拉发召开国会,选举斐迪南一世为国王,并宣布选举绍波尧伊为国王的塞克什白堡国会无效。然而,这场于布拉迪斯拉发召开的国会同样存在缺陷,即匈牙利各州中只有布拉迪斯拉发和肖普朗派出了代表[25],并且当时的局势导致斐迪南一世也没有条件进行加冕。

绍波尧伊并未阻止这场于布拉迪斯拉发召开的对立国会,尽管其宫廷内有相当多人强烈建议他应组织一支军队进行反击,他希望斐迪南一世和神圣罗马帝国皇帝查理五世能加入自己反奥斯曼的阵线[26]。绍波尧伊此时的核心目标在于从奥斯曼帝国手中收回失地,并且已经夺回了斯雷姆、班默诺什托尔、切鲁格等地,还向波兰、法国等国派出了反奥斯曼的使团。

为了保持和平与争取哈布斯堡王朝加入反奥斯曼阵线,绍波尧伊派遣了以班菲·亚诺什为首的使团与斐迪南一世进行谈判——不仅没有取得实质性成果,还被斐迪南一世扣押了几个月后才被释放[27],双方因此各自着手备战。作为对斐迪南一世的回应,绍波尧伊于1527年3月在布达召开了国会,出席者包括33名显赫的首席官员(12名高级神职人员和21名大领主)、53个州的代表(只有被奥斯曼和斐迪南一世控制的州没派出代表)、特兰西瓦尼亚地区和特兰西瓦尼亚萨克森人的代表、10个自由王家城市的代表等,几乎代表了匈牙利国家的绝大多数地区,在代表性和形式上对布拉迪斯拉发国会形成了压倒性优势。布达国会随后向斐迪南一世致信(近150个人签署),信中指出斐迪南一世不应被视作匈牙利国王,即便是两个王朝之间的婚约,也不能将匈牙利国家当做“联姻赠礼”转赠,并要求斐迪南一世撤出其占领的匈牙利领土,应共同对付奥斯曼的威胁,而不是对匈牙利发动战争[28]。

斐迪南一世并未接受布达国会的要求,而是与联军(包括神圣罗马帝国皇帝查理五世、勃兰登堡选帝侯、普法尔茨选帝侯等)继续进攻绍波尧伊,并且随后在基策宣誓,重申匈牙利王位,长达十多年的匈牙利内战彻底打响,奥斯曼帝国随后也直接介入干涉,最终导致匈牙利国家在事实上陷入了三分状态。这种状态直到1718年《帕萨罗维茨条约》的签订才彻底结束[29],哈布斯堡王朝得以真正控制几乎整个匈牙利王国。

由于哈布斯堡在匈牙利的诸多政策和与匈牙利国会和各阶层的冲突,导致匈牙利王国时常爆发反哈布斯堡起义,从农奴市民到纳多尔等一众显要官员里都有着反哈布斯堡起义者[30][31][32],这些起义最终都被哈布斯堡王朝镇压,但反哈布斯堡活动并未因此完全结束。

在1848年匈牙利革命中,匈牙利王国提出了更高程度的自治要求,随着多场抗议活动和维也纳革命的爆发,这些要求基本得到了满足,并以《四月法令》的形式在匈牙利国会通过,斐迪南五世于4月11日将其签署。但随着维也纳革命的失败和欧洲革命陷入低潮,哈布斯堡王朝随即要求匈牙利国会废除《四月法令》,否则就将面临军事进攻,匈牙利方面予以回绝,开始组织军队反抗,并于1849年4月宣布独立,但最终在哈布斯堡王朝与前来协助的俄罗斯帝国的联手镇压下失败,匈牙利原有的自主权被专制统治所取代[33][34]。革命失败后,哈布斯堡王朝展开了极端的报复,这场报复行动的代表以有“哈布斯堡之虎”之称的尤里乌斯·雅各布·冯·海瑙为代表,他主持并处决了众多革命者[35][36],还在一封于1849年8月18日给皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的信件中宣称“我一定要把那些叛乱领袖绞死,凡是投身革命者行列里的属于皇帝-国王陛下的军官,我都要枪决,......我问心无愧,即便枪毙上百人也在所不惜,因为我坚信,这是向未来所有叛乱发出警告的唯一方式”[37]。

进入1860年代,哈布斯堡帝国遭遇两次严重的军事失败:在第二次意大利独立战争中失去了对北意大利大片地区的控制(伦巴第-威尼托、摩德纳-雷焦、托斯卡纳、帕尔马-皮亚琴察);1866年又在普奥战争中失败,不仅导致了德意志邦联的解体(哈布斯堡皇帝原是其永久主席),也使奥地利被排除在德意志事务之外。

维也纳的哈布斯堡宫廷意识到,为了维持其大国地位,必须与匈牙利妥协,于是开始与匈牙利政治领袖戴阿克·费伦茨领导的团体展开谈判。匈牙利方面坚持认为《四月法令》仍依然有效,但也承认根据《1713年国事诏书》,外交与国防属于奥地利与匈牙利的“共同事务”。1867年3月20日,新召开的匈牙利国会在佩斯开始讨论将于3月30日接受的《1867年奥地利-匈牙利折衷方案》。然而匈牙利方面获悉,只有皇帝在6月8日正式加冕为匈牙利国王之后,折衷方案才能在匈牙利圣冠领土上生效。7月28日,弗朗茨·约瑟夫一世以匈牙利国王的新身份批准并颁布了这些法律,标志着奥匈帝国的正式诞生。

Remove ads

- 1867年:奥匈折衷案。加利西亚和克罗地亚的自治。

- 1878年:奥匈帝国获得土耳其占领的波斯尼亚和黑塞哥维那领土(直至 1918年)和新帕扎尔领土(直至 1908年)。

- 1879年:奥匈帝国与德意志帝国结盟。

- 1882年:意大利加入同盟,三国同盟成立。

- 1897年:奥地利实行普遍的、间接的男性选举权。

- 1907年:所有24岁以上男性的直接男性选举权在奥地利生效。

- 1907年:奥地利第一次直接普选选举。奥地利和匈牙利之间的新妥协案。

- 1908年:吞并波斯尼亚和黑塞哥维那。

- 1912年:塞尔维亚和保加利亚结成联盟对抗奥匈帝国。

- 1914年:弗朗茨·斐迪南大公和他的妻子在萨拉热窝被波斯尼亚塞族民族主义极端分子暗杀。奥匈帝国对塞尔维亚宣战引发了连锁宣战,第一次世界大战爆发。

- 1915年:奥匈帝国宣布愿意割让的里雅斯特地区。英国、法国、俄罗斯和意大利之间秘密签署了《伦敦条约》:意大利改变立场,以获得的里雅斯特作为激励。

- 1916年:在战争中,弗兰茨·约瑟夫一世皇帝在统治68年后去世。

- 1917年:新皇帝卡尔一世试图与法国单独讲和,但没有成功。

- 1918年:卡尔一世向德皇威廉二世发出电报,宣布联盟结束。

- 10月28日,捷克斯洛伐克共和国宣告成立。

- 10月31日,匈牙利分离。

- 11月3日,奥匈帝国与同盟国停战。

- 11月7日,波兰共和国宣告成立(获得奥地利加利西亚地区)。

- 11月16日,匈牙利共和国宣告成立。

- 12月1日,帝国南部地区与塞尔维亚和黑山合并,成立塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国。

- 12月24日,罗马尼亚接收特兰西瓦尼亚领土。

- 1919年、1920年:圣日耳曼条约和特里亚农条约签订后,奥匈帝国彻底解体。

Remove ads

政府结构

奥匈帝国有三个不同的政府:奥地利政府、匈牙利政府和一个位于皇帝之下的中央政府。匈牙利和奥地利各有各自的议会和自己的首相。皇帝的权力理论上是至高的,但实际上是有限的。皇帝的中央政府负责陆军、海军、外交和对外贸易。奥匈帝国内的一些地区如加利西亚和克罗地亚享受特别地位,它们拥有自己的特殊政府形式。

奥地利和匈牙利两个地区的共同政府由一个共同部长会议组成,这个共同部长会议的成员包括三个部长(财政、军事和外交),两个地区的首相[38],一些大公和皇帝本人。

两个议会各派出一个代表团,各六十人分别对共同部长会议的财政计划及其他议案讨论,这样每个地区政府对共同政府的工作有一定的影响力,不过总括来说,议会的联席是没有什么真正的权力,因为它仅能互相提出照会,在奥、匈两代表团两次照会均无法达成共识时,才分别进行表决,由始至终它都不能对中央的事务进行共同辩论及质询。

行政上,最终共同政府的部长仅对皇帝负责,而非议会及人民,而皇帝本人有权对外交和军事政策作最后决定。两个地方政府与中央政府权力交叉往往导致摩擦和低效率。尤其军队在这方面受到阻碍。尽管军事是中央政府的职权范围,但奥地利和匈牙利政府有“征兵、提供驻扎地、运输和补给,以及负责军队人员民事的和非军事事务的责任”。因此每个地方政府对中央政府的决定有很强的影响力,而每个地方政府都使用每一个机会来扩大它们自己的权力。

1867年以后半个世纪中,奥地利与匈牙利的关系屡次因共同对外关税安排以及两国政府向共同财政的出资比例而产生争议。这些事务最初由《1867年奥地利-匈牙利折衷方案》裁定,其中规定共同支出中奥地利承担70%,匈牙利承担30%。该比例每十年必须重新协商一次,每当协议更新之际,政治局势便陷入动荡。到1907年,匈牙利的出资比例已上升至36.4%。这些争议在20世纪初达到了顶点,最终引发了一场长期的宪政危机。危机的导火索是对匈牙利军队中使用何种语言进行指挥的分歧,而后在1906年,反对党联盟联合反对派的上台使其愈加激化。在1907年10月和1917年11月,双方在维持现状的基础上则临时延续了现行安排[39]。

Remove ads

领土

Remove ads

奥匈帝国建立在1867年折衷方案使匈牙利脱离奥地利、恢复独立国格的基础之上。为了回避这一事实,帝国发明了“内莱塔尼亚(Cisleithanien)”和“外莱塔尼亚(Transleithanien)”两个术语,分别指代奥地利和匈牙利。这两个术语得名于两国国界的莱塔河,位于维也纳东南方。

奥地利或内莱塔尼亚的正式名称为“帝国议会所代表的王国和领地(Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder)”,由奥地利世袭领地(Österreichische Erblande)、波希米亚王冠领地(Länder der Böhmischen Krone)、达尔马提亚王国、加利西亚和洛多梅里亚王国、布科维纳公国组成,其中奥地利世袭领地和波希米亚王冠领地又细分为若干部分。内莱塔尼亚的领土如今分属奥地利、捷克、波兰、乌克兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、黑山、意大利等国。

匈牙利或外莱塔尼亚的正式名称为“匈牙利圣伊什特万王冠领”,由匈牙利王国、克罗地亚与斯拉沃尼亚王国、阜姆市组成。外莱塔尼亚的领土如今分属匈牙利、斯洛伐克、奥地利、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、罗马尼亚、乌克兰、波兰等国。

1902年,帝国在中国开辟天津奥租界(Konzession von Tientsin),是帝国唯一的海外属地,1917年被北洋政府收回。

1908年,帝国正式吞并波斯尼亚和黑塞哥维纳,设为奥地利和匈牙利共管区域。

另外,1878至1908年间,帝国占领并实际统治了奥斯曼帝国的波斯尼亚和新帕扎尔两地。

奥匈帝国内的王国及国家: 内莱塔尼亚[40]:1. 波希米亚,2. 布科维纳,3. 克恩滕,4. 克雷恩,5. 达尔马提亚,6. 加利西亚和洛多梅里亚,7. 奥地利滨海地区,8. 恩河以下奥地利,9. 摩拉维亚,10. 萨尔茨堡,11. 上下西里西亚,12. 施泰尔马克,13. 蒂罗尔,14. 恩河以上奥地利,15. 福拉尔贝格;外莱塔尼亚[40]:16. 匈牙利,17. 克罗地亚-斯拉沃尼亚;共管区:18. 波斯尼亚和黑塞哥维纳 |

Remove ads

- 奥地利世袭领地(Österreichische Erblande)

- 奥地利大公国(Erzherzogtumen Österreich),包括

- 恩河以上奥地利大公国(Erzherzogtum Österreich ob der Enns)

- 恩河以下奥地利大公国(Erzherzogtum Österreich unter der Enns)

- 施泰尔马克公国(Herzogtum Steiermark)

- 蒂罗尔亲王级伯国(Gefürstete Grafschaft Tirol),法理上包括

- 福拉尔贝格地方(Land Vorarlberg)

- 萨尔茨堡公国(Herzogtum Salzburg)

- 克恩滕公国(Herzogtum Kärnten)

- 克雷恩公国(Herzogtum Krain)

- 奥地利滨海地区(Österreichisches Küstenland),包括

- 戈尔兹与格拉迪斯卡亲王级伯国(Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca)

- 伊斯特利亚侯国(Markgrafschaft Istrien)

- 的里雅斯特帝国自由市(Reichsunmittelbare Freistadt Triest)

- 奥地利大公国(Erzherzogtumen Österreich),包括

- 波希米亚王冠领地(Länder der Böhmischen Krone),包括

- 达尔马提亚王国(Königreich Dalmatien)

- 加利西亚和洛多梅里亚王国(Königreich Galizien und Lodomerien)

- 布科维纳公国(Herzogtum Bukowina)

Remove ads

- 匈牙利王国(Magyar Királyság)

- 克罗地亚和斯拉沃尼亚王国(Horvát-Szlavón Királyság)

- 阜姆自由市(Fiume Város)

Remove ads

人口

| 德意志人 | 24% |

| 马扎尔人 | 20% |

| 捷克人 | 13% |

| 波兰人 | 10% |

| 乌克兰人 | 8% |

| 罗马尼亚人 | 6% |

| 克罗地亚人 | 5% |

| 斯洛伐克人 | 4% |

| 塞尔维亚人 | 4% |

| 斯洛文尼亚人 | 3% |

| 意大利人 | 3% |

在帝国的两个部分起支配作用的两个民族在人口构成上都不占绝对多数:在奥地利部分中日耳曼人只占36%,而在匈牙利部分中匈牙利人也不到半数。

捷克人、波兰人、乌克兰人、斯洛文尼亚人和意大利人都试图在奥地利部分获得更大的发言权。同时在匈牙利部分,罗马尼亚人、斯洛伐克人、克罗地亚人和塞尔维亚人也向匈牙利人的统治挑战。罗马尼亚人和塞尔维亚人还争取与新成立的罗马尼亚和塞尔维亚王国合并。

相对于在奥地利部分的日耳曼统治者来说,匈牙利的统治者更不愿交出他们的权利。但1868年,在他们获得自主权一年后,他们授予克罗地亚王国部分自主权。

奥匈帝国内的一大问题是语言的问题。哪些语言是官方语言或官用语言总是一个问题。少数民族总是希望使用他们自己的语言以及教育他们自己的语言。比如1897年4月5日奥地利首相下令在波希米亚将捷克语和德语作为同等的内部官方语言,结果受到整个帝国日耳曼民族主义者的抨击。最后这位首相被解任。

一些民族在其本民族聚居区域内具有不同程度的自治权。匈牙利王国由于其自身的历史发展,以及19世纪时进行的统一化和行政改革,导致其是一个“半单一制”的国家,但其境内也包括享有自治权的区域(如克罗地亚-斯拉沃尼亚王国、里耶卡自由市)。而“内莱塔尼亚”是按照奥地利帝国自身的历史发展和体制建立起来的国家,由“历史的-政治的单位”的各州份区域组成(如波希米亚王冠领地、布科维纳公国、达尔马提亚王国等),这些区域在自身的地方事务中也享有一定程度的内部自治权。

在奥地利和匈牙利的政治体制上,少数民族精英则呈现出不同程度的代表性。然而,少数民族及其运动却被完全排除在折衷方案所确立的“政治的-公法的”结构外。在奥地利,由于其联邦制的国家结构,相当一部分的少数民族精英得以被有效地被整合进其政治体制中(有多位奥地利部长、甚至是中央政府的部长是波兰人或捷克人)。而匈牙利则采取西欧式的“单一制国家”体制,这种国家结构几乎完全排斥了少数民族的领袖,与此同时,在自治的克罗地亚-斯拉沃尼亚王国中则确立了克罗地亚人的主导地位,由克罗地亚政治精英领导。尽管如此,允许代表少数民族的政党参加国会选举,并且还能经常能进入匈牙利国会,这种现象在当时的欧洲也可以说是独一无二的。

值得指出的是,第一次世界大战前的欧洲,只有三个国家就少数民族的权利进行了立法:最早是在匈牙利(分别于1849年和1868年),其次是奥地利(1867年),第三个是比利时(1898年)。其他欧洲国家的法律体系则多禁止并规定要惩罚在小学、文化机构、公共行政、司法系统和媒体中使用少数民族语言的行为[18]。

在奥地利帝国部分(Cisleithania),1910年的人口普查记录日常使用的语言,犹太人经常使用德语作为使用语言。36.8%的人口将德语作为母语,超过71%的居民平常使用德语。

在匈牙利王国部分(Transleithania),人口普查主要以母语为基础,48.1%的人口将匈牙利语作为母语。但不包括克罗地亚 - 斯拉沃尼亚自治区,匈牙利王国超过54.4%的居民以匈牙利语为母语(包括犹太人)。

特殊地区:

奥地利帝国宗教:[45]

匈牙利帝国宗教:[46]

经济

奥匈的工业较偏向于重工业,尤其以维也纳、布拉格和布达佩斯三个城市最为发达,但没有陷入偏科,轻工业也有足够的实力。其重工业主要集中在机械制造、电力工业、铁路运输、汽车工业上面,以成就来说在欧洲乃至在世界都算是顶尖水平;而轻工业主要是以钟表、显微镜、望远镜、照相机等精密仪器为代表,不如德国和瑞士,但也有较为高级的竞争力。在第一次世界大战之前的几年中,该国成为世界第四大机械制造商,当时世界随处可见奥匈帝国的机械类产品。

自1910年起,奥匈帝国在机械制造和机械工业出口方面超越法国,成为该领域内的第四大国,仅次于美国、德国和英国[14]。在电力工程和电力产品(家用电器、工业用电器,以及发电机、蒸汽涡轮机、变压器等)市场上,则是仅次于美国和德国的世界第三大制造国和出口国[15][16]。到1913年,奥地利帝国与匈牙利王国的铁路总长度达到43280公里。只有德国拥有更长的铁路(63378公里);紧随奥匈帝国之后的是法国(40770公里)、英国(32623公里)、意大利(18873公里)和西班牙(15088公里)[17]。

根据1910年的统计,奥匈最重要的贸易伙伴是德意志帝国(占其所有出口的48%,而德占所有进口的39%),德奥互为最大进出口国,如此紧密的经济关系加上同为德意志民族,让两国自始至终能够在军事上站在同一阵线上;第二是英国(出口占10%,进口占8%),接下来的大小顺序为美国、俄罗斯、法国、瑞士、罗马尼亚和阿根廷。值得注意的是,奥匈与地理上邻近的俄罗斯的贸易比重较低(出口仅占7%,进口仅占3%),和俄罗斯巨大的市场以及工业需要不符合;仔细分析,奥匈输出给俄罗斯的均为机械零件、工厂设备、电线电灯等产品,而从俄罗斯进口的则都是毛皮、鹿角、鲑鱼等农产品,换言之,如果遇到战争,奥匈可以掐断众多俄罗斯的工业必需品,而俄国只能禁止在战场上尤其不必要的奢侈品;这也解释了为何奥匈明明在军力、版图、人口上均不如俄罗斯,却还敢屡屡与之作对的原因[47]。

奥匈帝国在其存在的51年间经济发展很快,其经济GDP总量能占世界5.1%,其余国家为:大英帝国21.8%(英国本土10.7%)、美20%、德13.3%、法10.5%、俄6.5%、清4.9%、意4.1%、日3.8%、土耳其2.7%、比利时2.5%、荷兰2.3%、瑞典-挪威2.0%、西班牙1.7%、葡萄牙1%、丹麦0.7%、瑞士0.5%,奥匈可以排名到世界第六[48]。在奥匈成立的51年里,其生产力的改进不断提高,加上直接有德国在背后进行技术扶持,促进了工业化和城市化,奥匈的金融业、贷款业、医药产业以及原本就擅长的机械电子行业发生了迅猛的进步,旧的农业型封建制度不断消失。在维也纳附近、奥地利腹地、阿尔卑斯山麓、捷克和布达佩斯这五处,形成了整个帝国的经济中心,19世纪末,匈牙利中心平原和喀尔巴阡山脉地区两处也开始实现快速的经济增长[49]。

整个帝国内的经济发展速度差异相当大,总的来说西部的发展比东部高得多,但这并不能一概而论,西部的斯洛文尼亚、达尔马提亚也属于落后地区,而东部的匈牙利首都布达佩斯却已经迅速壮大为仅次于维也纳的经济中心,超越了传统经济都市布拉格。20世纪初,奥匈帝国的经济发展速度更快了,从1870年到1913年,国家每人平均生产率每年约提高1.76%。与欧洲其它国家相比(英国1.00%,法国1.06%,德国1.51%)[50],这个发展速度已经属于欧洲的最高级别,但就人均收入来说还是落后于除了俄罗斯以外的所有欧洲列强,甚至不如西欧、北欧小国。导致这些的原因是它的起步比较晚,英国在人均收入上的数字已经是奥匈帝国的三倍、德国约是它的两倍,而且这同样也无法体现帝国内部发展的不均衡性。例如:维也纳自古就是中欧中心,即使工业化稍有落后也在19世纪末发展成能和欧洲的国际都市——巴黎、伦敦、柏林不相上下的程度;而加利西亚和斯洛伐克这两个地区的情况却只稍微比俄罗斯的乌克兰好一点。

铁路在奥匈帝国普及很快,可以说是所有经济指标里面最明显的一个。尤其在普奥战争之后,普鲁士以及日后的德意志帝国,出于对打败奥地利的歉意,德国刻意压低其铁路工程的贩卖价格及技术来协助奥地利,这让奥匈的铁路迎来了近乎免费的大更新,也让两国关系越来越亲密。

在此之前,奥匈帝国的大部分运输只能依靠船运。铁路网的出现,使整个帝国某些资源充沛、人口众多的落后地区得以飞速发展。1841年奥匈帝国的前身奥地利帝国就已经从维也纳出发在西部建立了一个铁路核心,政府在认识到铁路的军事意义之后,在其建设上大量投资,几乎所有奥匈境内的大城市例如:布拉格、布达佩斯、克拉科夫、威尼斯、格拉茨、卢布尔雅那和布拉迪斯拉发都被连入以维也纳为中心的铁路网。

到1854年为止整个帝国内的铁路网长度已达2000公里,其中约60-70%为国有;其余的那一小部分为私人的,是1848年的革命和克里米亚战争期间帝国政府为解决其经济困难而将铁路出售给商人所造成的结果。从1854年到1879年,私人投资者权力增大,几乎所有小城市的民用铁路都是由私人投资完成的,在奥地利部分铁路网延长了7952公里,在匈牙利部分铁路网延长了5839公里。1879年后政府又重新将铁路慢慢的国有化,原因是1870年代的经济萧条,这使私人企业对铁路的投资热情减缓了,而随着经济的高速发展,原本的铁路网密度已经无法再满足政府的需求。

在19世纪末尾的从1879年到1900年,奥匈帝国的铁路事业取得了惊人的成就,共修建成了25000公里铁路,这个长度甚至已经超过欧洲的法国、英国、德国、俄国本土,即使和美国东部地区相比也相差无几。因为之前对铁路的足够重视,后面补充上来的铁路大多数是把已有的和小农村的铁路做连接,尤其是东部匈牙利管辖范围之内,其密度甚至超过奥地利,为全欧之最。这些成熟、普遍、密集的铁路网大大地降低了帝国内的运输费用,为其内部经济打开了巨量新的市场。有趣的是,这些奥匈时代建立的铁路网直到现代也还在使用,并且其中大多数还是中欧各国的主要陆上运输方式,可见其质量上的高保证[51]。

奥地利的汽车工厂始于1897年,第一次世界大战之前,奥匈的奥地利帝国境内有五家汽车制造商公司。它们按照当时的大小顺序,为:维也纳的Austro-Daimler(小汽车、公共汽车),维也纳的Gräf&Stift(高档轿车),捷克的姆拉达-博莱斯拉夫的Laurin & Klement(摩托车、汽车),捷克科普日夫尼采的Nesselsdorfer(汽车、各类机械设备底盘),捷克的摩拉维亚汽车公司(各类机械设备底盘),和维也纳的Lohner-Werke(汽车),其中位于捷克的三家汽车公司成为了日后纳粹德国坦克的主要底盘制造商[52][53][54][55],这也成为了日后捷克斯洛伐克工业强大的直接原因。

匈牙利的汽车生产于1900年开始,第一次世界大战之前,在奥匈的匈牙利王国境内也有四家汽车制造商公司。它们是:布达佩斯的冈茨公司、焦尔的Rába、布达佩斯的MÁG(Hungarian General Machine Factory)、和阿拉德的MARTA(此地现属于罗马尼亚)。匈牙利王国的汽车制造厂均为生产摩托车、小汽车、卡车和公共汽车的混合生产厂,均为民用[56][57][58]。

1873年,早在奥匈举办的世博会——维也纳万国博览会中,就展示出了照明设备的雏形,政府也积极在大学或者国营公司内加大这项民生工业的研究力度。到了1884年,位于匈牙利布达佩斯甘茨工厂的三名工程师KárolyZipernowsky、OttóBláthy和MiksaDéri看到当时法国的变压器无法可靠地调节电压的弊端,于是发明了一种“并连型”连接的变压器,这在后来被称为“闭芯变压器”,这个有效的发明因为其成本低廉,最终使在家庭、企业、和公共场所的大量照明设备成为可行[59]。奥匈电气产业的另一个重要里程碑是在1885年于奥地利发明的“恒定变压器”,它在前述的基础上引入了“压缩密集型电源(VSVI)系统”,这是由维也纳大学实验室中的布拉西(Blathy)、齐珀诺夫斯基(Zipernowsky)和德里(Déri)经过实验而发明的,他们在使用闭芯的基础上,改采“并连但分流型”的设计,让变压器的电压有了可被保证的稳定性,此系统至今仍在世界上被使用[60]。

在发电机方面,世界第一台小型水力发电轮机由1866年的Ganz工厂设计,其发明者为不可考的无名的工程师设计,并透过奥匈政府于1883年开始在全国的农村河流中推广使用,一口气解决了偏远地区发电困难的问题;而到了1903年,奥地利自主研发的中型和大型蒸汽涡轮发电机也于的Ganz工厂开始批量生产[61],大型配备于水坝发电站中,中型则给轮船使用。1905年,Láng机械厂公司也开始生产交流电型蒸汽发电轮机[62][63],这让奥匈的电力还有足够的盈余给周边国家输出,尤其支持了北意大利、瑞士、罗马尼亚和德国南部。

在灯泡领域也成就惊人,Tungsram公司自1896年以来,就一直负责制造奥匈帝国的灯泡和霓虹真空管,这个公司于1904年12月13日,透过旗下的两名研究人员——匈牙利的SándorJust和克罗地亚的Franjo Hanaman,获得了世界上第一只“钨丝灯”灯泡,这让这家公司获得了匈牙利专利(第34541号)。钨丝灯比传统碳丝灯的寿命更长,并且发出的光更加洁白明亮,钨丝灯首次于在1904年借由匈牙利公司Tungsram的平台销售,这种灯一经上市就垄断了行业,导致在许多欧洲国家不把它称作钨丝灯而是“Tungsram灯”,直接改写了人类灯泡历史的进程[64];但Tungsram公司的发明并未停止,它还为了真空管的稳定性和亮度提升做了大量的试验,发明出了可被批量生产的“无线电管”和“X射线管”[65]两种产品,在第一次世界大战的开始之后,此公司的产品被大量用于战争用途[66],奥匈解体后其产业被匈牙利继承。

电话的发明也与奥匈有密切联系,把“电报”升级为声音形式的“电话”这一想法,是匈牙利工程师蒂瓦达·普斯卡斯(TivadarPuskás,1844–1893年)在美国留学时构想出的,他和托马斯·爱迪生(Thomas Edison)一起合作实验,最终成功“把电报声音化”;但如同爱迪生对特斯拉所做的一样,这个专利和发明人的荣誉被爱迪生窃取[67][68][69]。不过当时匈牙利对本国人民采取极端保护主义,蒂瓦达·普斯卡斯回到匈牙利后成为政府的御用工程师,大幅度改良并升级了奥匈的电话体系[70]。匈牙利人诺斯·霍尔德(JánosNeuhold)于1879年在布达佩斯成立了匈牙利第一家电话机厂,除了运用先前技术生产电话,还有所有配套设备例如:麦克风、电报、电话数字键盘、和接线机[71]。1884年,Tungsram公司也开始插手电话行业,其生产了大型电话总机和地底电缆、海底电缆[72]。

Orion Electronics成立于1913年,这间公司吸收了奥匈其它电器公司被裁员的员工,集各家之大成,主要业务是电气开关、插座、电线、电缆、电风扇、电热水壶等,其产品一经推出就迅速超过英法德,甚至远销俄罗斯、印度、日本、中国[73],其技术还能帮助德国实现“跨波罗的海的电信服务”,大大增强了北欧国家和德奥之间的联系,瑞典的爱立信公司和奥匈政府合作,于1911年在布达佩斯建立了电话修理厂和总机厂,并且在奥匈设立实验性的讯号基地台,为广播的出现做出了铺垫。因为一战的爆发造成其昙花一现,不过其全部研究成果在一战期间转移至瑞典并得以保留[74][75]。

1784年,伊斯特万·萨比克(IstvánSzabik)和约瑟夫·多明(JózsefDomin)建造了匈牙利第一架充氢的实验气球[76],此氢气球最后演化成飞艇,不过在奥匈并未用在在军事用途上。

奥地利的第一架飞机是奥地利的爱德华·鲁斯詹(Edvard Rusjan)设计的埃达一世(Eda I)自主研发的,于1909年11月25日在戈里齐亚附近进行了首次飞行,之后奥匈就顺利的批量生产飞机,这些奥匈飞机在很大程度上缓解了北意大利山区战场上的压力,对当时防空炮薄弱、企图以山地阻挡奥军的意大利军造成了大规模的伤害[77]。

匈牙利设计和生产的第一架飞机于1909年11月4日在拉科斯梅泽(Rákosmező)飞行成功,其中加载了原始版本的“活塞引擎”提供动力[78],这种引擎造价便宜、机续航能力强大,不过运载量小,故在小型飞机中能实现量产,在大型飞机、尤其是民用客机中则难以适用。1913年,匈牙利再次改良旧引擎,发明出了专为飞机而设计的“直径向引擎”,这种引擎全面强化了飞机的“直线加速度”,在俯冲轰炸、一炸即离的军事战术下能发挥出完美效果。在1912年至1918年之间,配有这种引擎的飞机不断的交由德意志帝国生产,这让一战中央同盟在空中战场上几乎制霸制空权[79][80]。一战期间,匈牙利的飞机工业开始迅猛发展,甚至有反超奥地利甚至德国的趋势,其中最大的三个:UFAG匈牙利飞机厂(1914)、匈牙利通用飞机厂(1916)、匈牙利劳埃德飞机、阿索德引擎厂(1916)生产了中央同盟将近1/3的战斗机、轰炸机、侦察机及其引擎[76]。

解体

此章节可能包含原创研究。 (2025年3月) |

1918年夏,第一次世界大战已开战整整四年,而战事对奥匈帝国越来越不利。虽然四年的战争中奥匈帝国内的少数民族领导人一直对哈布斯堡皇帝保持忠心,但此时他们不得不考虑他们自己的利益。当协约国的胜利显而易见时,对他们来说也是脱离旧的帝国的最佳时机,此时的奥匈帝国已经无法将这么多不同的民族联合在一起了。其它成员也对帝国丧失了信心:因为战争使经济发展停止,许多战前在奥地利部分引入的开放政策被取消,这使社会主义者非常气愤。在这些条件下极端民族主义者获得了许多支持者。

1918年10月,德奥的盟友保加利亚王国停战后,协约国部队解放了塞尔维亚并开始进入奥匈帝国后奥皇卡尔一世接受美国的十四点协议让境内的民族自立国家并建立联邦制帝国,不料各民族自行独立建国导致奥匈帝国解体:10月28日捷克斯洛伐克首先宣布独立,匈牙利随之,建立了匈牙利民主共和国。特兰西瓦尼亚大多数地区加入罗马尼亚王国,其中还包括很多匈牙利少数民族,匈牙利试图夺回,引发匈牙利-罗马尼亚战争。加利西亚地区被波兰和乌克兰瓜分。南部的斯拉夫地区联合组成了南斯拉夫王国,奥匈停战后,捷克斯洛伐克、南斯拉夫王国和罗马尼亚组成了小协约国围攻匈牙利。最终,奥匈帝国在1918年11月3日与协约国达成停火协议。战后战胜国承认这些新的边界,大幅改变当地的政治地图。一系列条约保障这些边界的合法性。

奥地利和匈牙利成为共和国,哈布斯堡皇室被永久驱逐。1919年,匈牙利苏维埃共和国推翻了短暂的匈牙利民主共和国,但罗马尼亚王国占有大半个匈牙利后保皇势力又开始抬头。1920年匈牙利苏维埃政府被罗马尼亚推翻,恢复为一个匈牙利王国,但是没有国王。奥匈帝国的最后一位皇帝卡尔一世企图占据这个王位没有成功(1921年3月至10月),被放逐到葡萄牙的马德拉群岛,后来在该地逝世。霍尔西成为执政者。解体后的原奥匈帝国领土被新生的奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克、意大利王国、波兰第二共和国、南斯拉夫王国和罗马尼亚王国继承。

第一次世界大战结束后奥匈帝国四分五裂,对战胜国来说,按照美国总统伍德罗·威尔逊宣布的十四点和平原则,奥匈帝国被肢解为多个民族国家是必然发生的事。值得注意的是,肢解奥匈帝国并非协约国的最初目的,这个建议一直到战争后期才获得支持,因为当初不少人认为奥匈帝国的解体,不但无助解决当地的民族问题,反而只会使这个地区的局势更不稳定。

虽然奥匈分裂出的国家表面上遵从民族自决,但实际民族疆界的划分极其混乱不堪(匈牙利、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、波兰等)。有些直到战前都拥有过完整历史疆界国家,例如匈牙利就惨遭肢解;而有些组成民族不同、本不应草率合并的国家,例如捷克斯洛伐克和罗马尼亚却占有了很多原本不属于他们领土。这些民族和历史疆域的划分非但没有使得东欧和巴尔干人民过上自给自足的新生活,反而招致这些小国专注于互相攻击。

这些国家中大部分的基础工农建设、财政贸易结构、教育军事体系基本沿用奥匈的老路,却又因为国内市场迅速萎缩、原料人力严重不足而不能像在原奥匈时代那样各司其职的进行产业分工。虽有相同的交通和通讯设施这些便利条件,但因为政治上的敌对和高额的关税壁垒而不能发挥原本的作用。事实上,很多国家虽然从奥匈帝国获得了独立,但无论从国际地位、经济状况和军队实力都无法再与之前的奥匈相提并论,唯有捷克斯洛伐克在经济上保持良好,而在波兰的乌克兰人、在南斯拉夫的克罗地亚人的生活水平甚至还不如奥匈还存在的时候。加之很多国家刚独立,民族主义的气焰正浓,为本国争取利益而不择手段,结果让今后直至现在的东欧和巴尔干问题埋下更多祸根。

一战后的纳粹势力入侵和二战后被加入共产主义阵营,很大一部分原因就是因为奥匈帝国解体导致的中欧权力真空,以前这些小国还能由于自己的皇帝和国王有着自己国家人的血统而感到自豪,而放到远远不及奥匈的现在,重新跻身世界大国已经是个遥不可及的幻想,这比在统一状态下的奥匈种下的苦果更加难以调解。

旗帜与纹章

奥匈帝国没有官方的共同国旗。奥地利地区(内莱塔尼亚)使用黑黄两色奥地利帝国旗,匈牙利王冠领地(外莱塔尼亚)使用带有匈牙利国徽的红白绿三色匈牙利王国旗。在国家活动或驻外使领馆等场合使用旗帜时,则同时使用奥地利、匈牙利旗帜。此外,根据《1868年克罗地亚—匈牙利折衷方案》,在代表匈牙利、克罗地亚的共同事务时,还应同时使用匈牙利王国旗和克罗地亚-斯拉沃尼亚王国国旗。

-

奥匈共同小国徽(至1915)

-

共同大国徽(至1915)

-

共同小国徽(1915–1918)

-

共同大国徽(1915–1918)

-

奥地利小国徽(1915–1918)

-

匈牙利大国徽(1915–1918)

参见

备注

延伸阅读

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads