热门问题

时间线

聊天

视角

艾女星

小行星 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

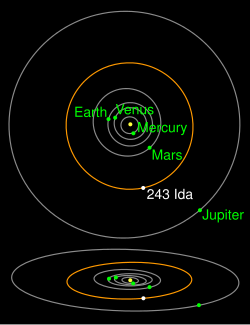

艾女星(243 Ida)是一颗位于主小行星带的鸦女星族小行星,由约翰·帕利扎于1884年9月29日发现。其名来源于希腊神话中的一位宁芙艾达。通过天文望远镜的观测,艾女星被归类于S-型小行星,内小行星带中成员最多的一类。1993年8月28日,前往观测木星的伽利略号探测器接近艾女星。它是第二颗有太空探测器接近的小行星,也是第一颗人们发现拥有卫星的小行星。

就如其他主带小行星,艾女星的轨道位于火星及木星的轨道之间。其公转周期为4.84年,自转周期为4.63小时。艾达星的平均直径为31.4 km(19.5 mi)。它不规则、椭长形的形状,明显由两个大物体连接而成,形如牛角面包。它是太阳系中表面陨石坑最多的星体之一,拥有不同大小及年龄的陨石坑。

艾女星的卫星“艾卫一”,是由任务成员安·哈奇(Ann Harch)1994年2月17日从伽利略号发回的图片中发现的,其名取自希腊神话中居住在伊达山上的达克堤利。艾卫一的直径只有1.4千米(4,600英尺),是艾女星的20分之一。人们不能准确定出它围绕艾女星的轨道数据。不过,我们可以根据几条轨道粗略计算出艾女星的密度,其结果表明艾女星没有金属矿物。艾女星和其卫星有许多共同点,这意味它们有着共同的来源。

根据伽利略号发回的照片,加上之后对艾女星质量的测量,人们对S-型小行星的地质有了更深的认识。在伽利略号掠过艾女星之前,有着许多不同的理论来解释这些小行星的矿物成分。知道了它们的成分,我们就能找出掉落地球的陨石与小行星带天体的关系。传回的数据显示,S-型小行星是普通球粒陨石的源头。普通球粒陨石是地球表面最常见的一种陨石。

Remove ads

发现及观测

艾女星由奥地利人约翰·帕利扎于1884年9月29日在维也纳天文台发现,[3]这是他发现的第45颗小行星。[4]并由维也纳酿酒者兼业余天文学家Moriz von Kuffner命名[5][6]。在希腊神话中,艾达(Ida)是克里特岛伊达山上一位养大宙斯的宁芙。[7]平山清次将艾达星归类于鸦女星族,他于1918年提出鸦女星族是一颗早先分裂的星体余骇。[8]

在进行八色小行星巡天(ECAS)时,大卫·J·托伦和Edward F. Tedesco于1980年9月16日测量了艾女星的反射光谱。[9]其光谱分析与S-型小行星相符。[10][11]美国海军天文台弗拉格斯塔夫站及橡树岭天文台在1993年初对艾女星作了许多观测,进一步确定艾女星绕太阳的公转轨道,并将伽利略号掠过时其位置的误差从78公里减小到60公里。[12]

探测

1993年,预定访问木星的伽利略号探测器掠过艾女星。伽利略号对小行星951和艾女星的探测在对木星的任务中属次要。这两颗被选中的小行星是为响应美国国家航空航天局的新任务策略:所有计划穿过小行星带的探测器都应考虑近距离掠过其中的小行星。[13]之前从未有任务尝试掠过小行星。[14]亚特兰蒂斯号太空航天飞机于1989年10月18日任务STS-34中将伽利略号送进轨道。[15]要改变伽利略号的轨迹以接近艾女星需要消耗34千克(75磅)推进剂。[16]任务的计划人员押后决定掠过艾女星,直到他们能确定余下的推进剂足够完成整个木星任务。[17]

伽利略号的运行轨迹两次进入小行星带。1993年8月28日,它第二次进入小行星带并掠过艾女星,当时速度相对艾女星为12,400米每秒(41,000英尺每秒)。[17]探测器上的照相机以离艾女星240,350千米(149,346.56605英里)至最接近时的2,390千米(1,485.077英里)对其拍照。[7][18]艾女星是继小行星951后航天器访问并拍照的第二颗小行星。[19]探测器观测到了艾女星约95%。[20]

探测器上高增益天线的永久故障导致许多图片未能及时传回。[21]首5张照片于1993年9月收到,[22]并拼接成一张31–38 m/px的高分辨率图片[23][24]其余的图片于翌年春季当探测器接近地球时传回。[22][25]

自从伽利略号掠过小行星951和艾女星,及会合-舒梅克号的小行星任务,人们得以对小行星的地质有更深入的了解。[26]艾女星相对较大的表面展示了各种类型的地表特征。[27]通过研究艾女星的卫星、第一颗被证实的小行星卫星,艾卫,人们能间接知道艾女星的组成成分。[28]

根据从地球观测的光谱测量结果,艾女星归类于S-型小行星。[29]S-型小行星的成分直到伽利略号任务之前都不为人知,此前人们猜测它们与掉落在地球的普通球粒陨石或石铁陨石中之矿物成分相同。[30]由于艾卫的轨道长期处于稳定,因此估计艾女星的密度小于3.2 g/cm3[29]这样便可剔除由石铁组成的可能性,因为要是其主要成分为铁和镍,艾女星便有40%的空间是空无一物的。[28]

从伽利略号所拍的照片可以看出,艾女星经历过太空风化,使较老的区域随时间而显得越来越红。[8][31]其卫星艾卫也经历一样的风化,但变化较不明显。[32]艾女星表面的风化揭示了另一项有关其成分的细节:其较年轻的外露部分的反射光谱与普通球粒陨石相符,但较老的区域则与S-型小行星相符。[14]

太空风化效应及艾女星的低密度,使人们能更了解S-型小行星与普通球粒陨石之间的关系。S-型小行星是内小行星带中最多的一类。[14]相似地,普通球粒陨石也是地球表面上最普遍的陨石种类。[14]然而远距离对S-型小行星观测的反射光谱却与普通球粒陨石不符。伽利略号掠过艾女星后发现,某些S-型小行星,特别是鸦女星族,可能是这些陨石的源头。[32]

Remove ads

物理特性

艾女星的质量介乎3.65和4.99;× 1016 kg。[33]其表面引力加速度约为0.3至1.1 cm/s2。[20]其引力场之弱,太空人能从艾女星的一端跳到另一端,而任何速度超过20米每秒(65.6英尺每秒)的物体均可逃逸出它的引力范围。[34][35]

艾女星有清晰的椭长外形、[36]不规则的表面[37][38]和犹如牛角包的形状。[22]艾女星的长度是其阔度的2.35倍,[36]它的中部将它分为成分不同的两半。[22]艾女星由两个大型部分组成,中间由松散的碎片连接,符合于这种压缩的形状。不过,伽利略号拍摄的高清晰度照片中并没有见到这些碎片。[38]艾女星上有一些斜坡达到50°的斜度,但斜坡普遍不超过35°。[20]艾女星有不规则的形状,是因为它高度不规则的引力场。[39]由于自转,其引力加速度在两端最弱;又由于它的质量都集中在两端,中部的引力也很弱。[20]

Remove ads

表面特征

艾女星的表面布满了主要是灰色的撞击坑,一些较近期的撞击坑则显示一些不同的颜色。[7]除了撞击坑外,一些其它特征如沟槽、山脊和突出物也能观测到。艾女星的表面有一层厚表岩屑,覆盖着下面的岩石层。最大的碎石称为喷射物,在艾女星表面可以找到几个。

艾女星的表面被一层称为“表岩屑”碎石覆盖,其厚度约为50米(160英尺)至100米(330英尺)。[22]这些物质是在与其它天体撞击时产生的,并由地质过程重新分布至表面各处。[40]伽利略号观测到表岩屑土石流的证据,[41]

艾女星的表岩屑是由硅酸盐矿物橄榄石和辉石。[42][43]其外观透过太空风化作用随着时间改变。[32]因此较老的表岩屑比较新的物质看起来更红。[31]

已有约20片嵌入表岩屑的喷射物(40米(130英尺)至150米(490英尺)宽)被确认。[22][45]最大块的表岩屑由这些喷射物组成。[46]由于喷射物会很快被撞击分解,所以推论这些表面的部分是最近产生的,或是由撞击而带到表面。[39][47]大部分喷射物位于拉斯科撞击坑和猛犸撞击坑中,但不一定在那里产生。[47]因为艾女星不规则的引力场,这两个地点最容易吸引并积聚碎石。[39]某些物质可能是从在星体的另一面新形成的“蓝撞击坑”喷射出来。[48]

Remove ads

几项主要结构塑造了艾女星的表面。艾女星显得是由两个部分组成,以下称之为“区域一”和“区域二”,中间由一凹陷的部分“腰部”连接起。[22]这项特征可能是由碎石填出,或是被撞击出来。[22][48]

区域一有两项主要结构。其一为一条明显的皱脊,长40千米(25英里),名为“Townsend皱脊”,在艾女星表面跨越150度。[49]另一项为一个凹进的缺口,名为“维也纳区”。[22]

区域二有几组沟槽,大部分宽100米(330英尺)以下,长4千米(2.5英里)。[22][50]它们接近猛犸撞击坑、拉斯科撞击坑和Kartchner撞击坑,但不与其相连。[46]一些沟槽于撞击有关,如一组与维也纳区相对的沟槽。[51]

艾女星是太阳系中撞击坑最多的星体之一,[23][37]撞击事件也是塑造其表面形态的主因。[52]撞击坑已经达到饱和的状态,就是新的产生会抹去旧的坑,使其总数大致不变。[53]其表面布满了各类大小、处于不同剥蚀阶段的撞击坑,[37]有的与艾女星本身一样古老,也有的是新产生的。[22]最古老的可能是于鸦女星族主星崩溃时产生。[32]拉斯科撞击坑是最大的坑,直径几乎有12千米(7.5英里)。[38][54]区域二的撞击坑几乎直径都大于6千米(3.7英里),但区域一根本没有大坑。[22]一些撞击坑成串地排列。[24]

艾女星上的主要撞击坑都以地球上的洞穴和溶岩洞命名。以蓝撞击坑为例,其名来自于卡普里岛一个水下洞穴,亦称“蓝洞”。[55]蓝撞击坑的外表显示它是艾女星上最近期撞击出来的。[45]这次撞击的喷射物间断地分布于艾女星表面,[31]并解释了其表面大规模颜色及反照率的差异。[56]与普遍撞击坑形态不同的,有不对称的芬加尔撞击坑。它在一边的底部和壁部间有清晰的边界。[57]另一个重要的撞击坑是Afon撞击坑,它标志了艾女星的本初子午线。[58]

艾女星上的撞击坑在结构上十分简单:盆形,没有平底,中部不凸起。[57]它们平均地布满在艾女星的表面,除位于周口店撞击坑北面的一处突出地带,这里较光滑,又较少的撞击坑。[59]被撞击带到表面的喷射物在艾女星上的积淀与行星上的不同,因为艾女星有着高速的自转、低引力和不规则的形状。[36]散落的喷射物盖层不对称地围绕撞击坑,而高速的喷射物则永久地流失到太空中。[60]

成分

根据其反射光谱,艾女星被归类为S-型小行星。[30]这些小行星可能与石铁陨石或普通球粒陨石有相同的成分。[30]其内部成分则仍未被直接分析过,只是根据表面颜色的变化和艾女星2.27至3.10 g/cm3的整体密度估计与普通球粒陨石相近。[61][32]普通球粒陨石的成分包括:含不同分量硅酸盐的橄榄石和辉石、铁和长石。[62]伽利略号在艾女星上发现了橄榄石和辉石。[42]其整个表面有着相同的矿物成分。伽利略号观测到它表面变化极少,其自转也显示出它有均匀的密度。[63][64]普通球粒陨石的密度为3.48至3.64 g/cm3,若果假设艾女星是由普通球粒陨石组成的,其孔隙率为11%到42%。[61]

艾女星的内部可能存在一定分量的megaregolith,就是因撞击而碎裂的石层。这层megaregolith从艾女星表面向下延伸几百米至几公里。在艾女星的核心,可能存在碎裂的石层,位于撞击坑Mammoth、Lascaux和Undara底下。[64]

Remove ads

公转及自转

艾女星是主小行星带中鸦女星族的一员。[8]艾女星绕太阳的轨道平均距离太阳2.862天文单位(428.1吉米),于火星与木星之间。[42][1]艾女星完成一次公转需时4.84089年[1]

艾女星的自转周期为4.63小时,[65][36]是已知转速最快的小行星之一。[66]经过计算,一个与艾女星形状一样、密度均匀的物体在转动惯量最大时的自转轴与艾女星的相符。这表明,艾女星内部的密度分布在不同区域没有太大的变化。[51]由于太阳引力对不规则形状的艾女星有所影响,其自转轴有进动,周期为7万7千年。[67]

来源

艾女星来源于鸦女星族原主星瓦解后的残骸,该星直径估计约有120千米(74.56英里)。[65]原星部分分化,使较重的金属移至核心。[68]艾女星带走了极少量这些核心物质。[68]人们并不知道那次分裂何时发生。根据对艾女星撞击坑的分析,其表面的年龄超过十亿年。[68]但艾女星卫星系统估计年龄小于一亿年,与此不符。[69]若其卫星系统在此前已经存在,则由于它体积之小,早就应被大型的撞击摧毁了。两项年龄估计偏差如此大,可能是因为艾女星受鸦女星族原星碎片的撞击率升高。[70]

卫星

一颗细小的卫星绕艾女星公转,名“艾卫”。其正式编号为(243) Ida I Dactyl,是从伽利略号探测器于1993年掠过时拍摄的照片中发现的。这批照片第一次直接证实了小行星卫星的存在。[28]当时它距离艾女星90千米(56英里),以顺行轨道公转。艾卫的表面和艾女星一样由许多撞击坑覆盖,并且成分相近。其来源并不确定,但从探测器的观测显示它是鸦女星族原星碎片之一。

艾卫在1994年2月17日由伽利略号任务成员Ann Harch发现,当时他正检视从探测器传回的照片。[42]伽利略号在1993年8月对艾卫观察了5.5小时,拍摄了47张照片。[71]拍摄第一张照片时,探测器距离艾女星10,760千米(6,690英里)[72],并与艾卫相距10,870千米(6,750英里),14分钟后它最接近艾女星。[73]

艾卫的编号为1993 (243) 1。[72][74]国际天文联会在1994年将其命名为“Dactyl”,[74]住在克里特岛伊达山上的达克堤里(Dactyl)。[75][76]

艾卫的外型接近球形,平均半径约1.4km。[28]它以它最长的一条轴朝向艾女星。[28]就如艾女星,艾卫的表面也布满了饱和了的撞击坑。[28]有超过12个坑直径大于80米(260英尺),表示它过去受到许多撞击。[7]至少有6个坑排成直线链状,表示这是近距离形成的碎片造成的,这些碎片很可能来自艾女星的喷射物。[28]但与艾女星上的不同,艾卫上的撞击坑中央有突出物。[77]以上的特征,加上它的椭球形,显示艾卫是有一定的自身引力,尽管它的体积如此之小。[77]与艾女星一样,其表面温度约为200K。[42]

它的反照率和反射光谱非常相像。[78]其中的细小分别显示,相对艾卫,艾女星经历的太空风化作用较强。[32]它的体积太小,使表岩屑不可能生成;[32][72]艾女星则被厚厚一层表岩屑覆盖

艾卫估计与艾女星年龄相近,[79]都是从鸦女星族原星残骸中分离出来的。[47]然而,它也有可能在更为近期形成,是艾女星一次巨大撞击的喷射物。[80]它是由艾女星捕捉来的可能性很低。[73]艾卫在1亿年前可能遭受过一次大型陨石撞击,使它的体积减少。[68]

假设艾卫的轨道为圆形,其公转周期约为20小时;[78]其公转速度为大约10米每秒(33英尺每秒),相同于人类快跑的速度。[29] 艾卫的轨道并不确定。拍摄艾卫的大部分照片时,伽利略号正处于它的轨道平面,很难推断其准确轨道。[29]艾卫以顺行轨道公转,[81]轨道倾斜于艾女星赤道8°。[71]根据电脑模拟,艾卫的近心点必须与艾女星距离至少约65千米(40英里),才能保持稳定的轨道。[82]在这电脑模拟中,轨道的可能性范围缩窄了,因为伽利略号在1993年8月28日16:52:05 UT观测到它位于艾女星经度85°上空90千米(56英里)处,模拟中艾卫必须经过这一点。[83][84]1994年4月26日,哈勃太空望远镜观测艾女星8小时,但并未看到艾卫。艾卫要距离艾女星超过约700 km(430 mi)才能被观测到。[29]

参见

备注

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads