热门问题

时间线

聊天

视角

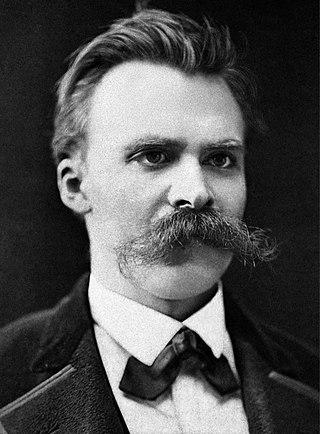

尼采与哲学

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《尼采与哲学》(法语:Nietzsche et la philosophie)是哲学家吉尔·德勒兹于1962年出版的一本关于弗里德里希·尼采的著作。在书中,作者将尼采视为一位体系严密的哲学家,探讨了诸如“权力意志”和“永恒轮回”等概念。《尼采与哲学》是一部广受赞誉且具有影响力的作品。它的出版被视为法国哲学发展中的一个重要转折点——在此之前,法国哲学界对尼采作为严肃哲学家的地位关注甚少。

概要

德勒兹写道,尼采思想的接受过程牵涉到两个关键问题:其一是尼采是否为法西斯主义铺平了道路;其二是他的思想是否值得被视为哲学。德勒兹将尼采与哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎相提并论,认为尼采是19世纪最伟大的哲学家之一,并赞誉他改变了“哲学的理论和实践”。

德勒兹指出,尼采的核心概念——如“权力意志”和“永恒轮回”——常被误解。人们通常将前者理解为“对权力的渴望或追求”,而将后者理解为“在所有其他事物的排列都被实现之后,某一特定排列的回归……即相同事物的回归”。

德勒兹指出,在《查拉图斯特拉如是说》(1883年)中,尼采曾两次否认“永恒轮回是一个使相同事物循环回归的圆圈”。

出版

《尼采与哲学》最初由法国大学出版社于1962年出版。该书的英文译本由休·汤姆林森(Hugh Tomlinson)翻译,于1983年由阿思隆出版社(Athlone Press)出版。[2]

评价

《尼采与哲学》在《泰晤士文学副刊》中收到了哲学家理查德·罗蒂的褒贬不一的评论。罗蒂指出该书“获得了广泛赞誉”,并认为德勒兹与精神分析学家费利克斯·瓜塔里合作撰写的《反俄狄浦斯》(1972)是这部作品的延续。他对比了德勒兹与海德格尔的尼采解读。尽管他肯定了德勒兹对尼采与黑格尔思想关系等问题所作出的“发人深省”的阐述,但他批评了德勒兹关于“权力意志”的论述,认为德勒兹试图为尼采观点中站不住脚的部分赋予一种表面上的合理性。他还认为,尼采与德勒兹之间存在显著的思想差异。[3]

罗纳德·博格(Ronald Bogue)指出,《尼采与哲学》标志着法国哲学发展的一个重要转折点,在此之前,法国学界对尼采作为严肃哲学家的关注极为有限。他认为德勒兹是最早认真探讨“权力意志”与“永恒轮回”这两个概念的评论家之一,并提出了一些问题,这些问题后来成为尼采研究和法国后结构主义的核心议题。他补充说,德勒兹后期哲学作品中的许多核心主题,最早都是在《尼采与哲学》中提出的。[4]

哲学家贝恩德·马格努斯(Bernd Magnus)与凯瑟琳·希金斯(Kathleen Higgins)将德勒兹的尼采解读与雅克·德里达、亚历山大·尼哈玛斯(Alexander Nehamas)以及罗蒂的观点进行了比较。[5]

尼哈玛斯认为,尼采与哲学传统之间存在一种“双重关系”:他一方面在瓦解传统,另一方面又清楚地知道自己无法彻底抛弃它。尼哈玛斯主张,德勒兹将尼采视为“非辩证思维”之始,这赋予了尼采一种他本人可能并不具备的明确立场。[6]

丹尼尔·W·史密斯(Daniel W. Smith)认为《尼采与哲学》是“欧洲最重要、最具影响力,同时也是最具个人色彩的尼采解读之一”。他将此书与散文家皮埃尔·克洛索夫斯基(Pierre Klossowski)以及海德格尔的尼采研究进行了比较。[7]

哲学家斯蒂芬·霍尔盖特(Stephen Houlgate)否定了德勒兹对黑格尔辩证法的看法,即认为辩证法是对生命的最终否定。他认为德勒兹在这一点上被尼采误导了。[8]迈克尔·坦纳(Michael Tanner)则将《尼采与哲学》描述为一部著名的作品,评价它“对尼采的解读颇为狂热,但对德勒兹本人的理解却颇有意思”。[9]

哲学家汉斯·斯卢加指出,《尼采与哲学》可能影响了米歇尔·福柯的思想。他认为这本书帮助福柯将尼采视为一位“谱系学的思想家,即‘权力意志’的哲学家”。[10]

哲学家克里斯托弗·诺里斯(Christopher Norris)写道,德勒兹对尼采的解读“与主流注释传统格格不入”,并称《尼采与哲学》是一部“诠释上的杰作”。[11]哲学家彼得·杜斯(Peter Dews)认为,这本书是后结构主义在其出版后十年间诸多重要文本(包括《反俄狄浦斯》)的核心组成部分。[12]杨哲铭称该书为一部杰作,并指出它显示出阅读尼采在德勒兹哲学计划中的核心地位。[13]

哲学家艾伦·D·施里夫特(Alan D. Schrift)写道,这本书“是推动法国1960年代尼采研究热潮的关键因素之一”。[14]

参考资料

参考书目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads