热门问题

时间线

聊天

视角

布鲁格达氏综合征

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

布鲁盖达氏综合征(英语:Brugada syndrome,BrS)也称为“突然猝死症”,是一种心脏遗传病。[1]由于心脏电流出现异常,严重的能够引致心脏衰竭或猝死。此症是泰国和老挝当地年轻人在没有明显心脏病下突然猝死的主因。

在1989年首次通过心电图在心搏停止的生还者身上发现布鲁盖达氏综合征。

Remove ads

遗传和病理生理学

大约20%的个案都由心肌细胞基因突变所引起。此基因,名叫SCN5A,在某些个案,此症特殊心脏跳动的情况是可以通过心电图观察出来。

病理机制

布鲁格达氏综合征患者的心律异常通常是危及生命的心律不整,如心室颤动或多形性心室心搏过速,病人也有可能因为较不严重的心律不整而心搏过速,如房室结重入性心搏过速,[2]或心搏过慢,例如窦房结功能不良。[3]因遗传导致这些心律不整的机转,有数种理论。[4]

诊断

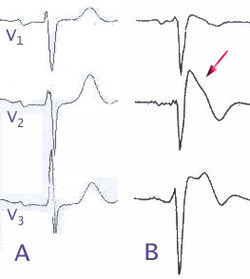

布鲁格达氏综合征患者的心电图有一些特征。[5]在胸前导程V1到V3可见ST节段升高,伴有右束支传导阻滞 (RBBB) 表现。可能有心脏内电传导减慢的征象,如PR 间期延长。这些征象可能持续存在,但也有可能仅在特定药物、发烧、运动或其他触发因素时出现。如果做心电图检查时将一些电极放置在与平时不同的位置,尤其是将 V1 和 V2 改放在胸壁的第 1 或第 2 肋间,可能可使这些征象更加明显。[6]

以前曾将布鲁格达氏综合征患者的心电图征象分为三型:[7][8]

- 第一型:ST节段上升部呈现开口朝下的凹型,上升程度至少 2 mm (0.2 mV), J 点上升、ST节段逐渐下降,最后呈现负向 T 波。[8]

- 第二型:呈现鞍背型,J 点上升至少 2 mm,ST节段末端上升至少 0.5mm,T波为正向或双相波。[8]在健康人也偶尔可见此模式。

- 第三型:呈现鞍背型(类似第二型),J 点上升至少 2mm,但ST节段末端上升小于 1mm。[7]在健康人也常见此模式,故不再被认为是布鲁格达氏症候的征象。

目前建议只有上述第一型心电图模式(不论是自发,或由药物诱发)可用于诊断布鲁格达氏综合征,因为所谓第二型与第三型心电图模式在没有疾病的人中并不罕见。[9]

Remove ads

治疗

布鲁格达氏综合征的致死原因是心室颤动。因为并无方法预防此症患者发生心室颤动,故治疗有赖于在致命的心律不整导致病人即将死亡时将其遏止。可以植入去颤器(可以持续监测心脏节律,如发现有心室颤动便进行去颤)。有冠状动脉疾病风险的病人在植入去颤器前可能需要先进行血管摄影检查。

注释

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads