热门问题

时间线

聊天

视角

希克苏鲁伯陨石坑

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

希克苏鲁伯陨石坑(英语:Chicxulub crater;西班牙语:Cráter de Chicxulub),又译奇虚乐陨石坑或契克苏勒伯陨石坑,是一个位于墨西哥尤卡坦半岛的撞击陨石坑,埋藏在地表之下。其名取自于陨石坑中心附近的城市希克苏鲁伯;希克苏鲁伯在马雅语意为“恶魔的尾巴”[1]。根据推测,陨石坑整体略呈椭圆形,平均直径约有180公里,是地球表面最大型的撞击地形。希克苏鲁伯陨石是全世界所有已知爆炸事件中规模排名第一的,规模相当于100兆吨三硝基甲苯(1014吨TNT当量)。其撞击时间约为6600万年前与白垩纪—古近纪界线(通常称为 K-Pg 或 K-T 界线)相吻合。现在普遍认为,此次撞击所造成的破坏和气候紊乱是导致白垩纪-古近纪灭绝事件的主要原因,地球上 75% 的动植物物种灭绝,包括所有非鸟类恐龙。

1970年代末,地质学家格伦·彭菲尔德(Glen Penfield)在尤卡坦半岛从事石油探勘工作时,发现此陨石坑。目前已在该地区发现冲击石英、重力异常、玻璃陨石等地质证据,可证明希克苏鲁伯陨石坑是由撞击事件造成。从岩石的同位素研究得知,希克苏鲁伯陨石坑的年代约为6,500万年前,时当白垩纪与古近纪交接时期。基于其形成的年代与规模,希克苏鲁伯陨石坑常被认为是引发白垩纪-古近纪灭绝事件的主因,但也有科学家提出当时另有其他的灭绝因素[2]。近年来,另有多重撞击理论,认为当时有许多颗陨石在短时间内撞击地球,而希克苏鲁伯陨石坑仅是其中一颗。另有天文研究指出,这些陨石是在1亿6,000万年前分裂而成[3]。2010年3月5日,一个国际研究小组在《科学》杂志上发表研究报告,证实在6,500万年前,一颗小行星撞击墨西哥希克苏鲁伯就是引发白垩纪-古近纪灭绝事件的主因[4]。2019年算出北达科他州化石表面附着物质的年代大约是6,576万年前。[5]

Remove ads

发现

早在1951年,墨西哥石油公司已在尤卡坦半岛开凿数个钻井,曾经在约1.3公里深处挖到相当厚的安山岩层。安山岩是由地球的内部地热形成,或是由撞击事件产生。在探勘时,这些安山岩只被认为是熔岩穹丘,但该地区很少火山地形[1]。

在1978年,地质学家格伦·彭菲尔德在墨西哥湾利用飞机进行地磁学调查,替墨西哥石油公司从事石油探勘工作[1][6]。格伦·彭菲尔德发现在尤卡坦半岛外海的海床下,有一个直径达70公里的对称环状地形[1]。随后他调阅于1960年代制作的尤卡坦半岛重力异常图,发现尤卡坦半岛也有一个弧状地形,两者组成一个完整的圆形结构,直径达180公里,中心接近希克苏鲁伯。但由于与墨西哥石油公司的合约,格伦·彭菲尔德并没有公布他的发现[6]。

虽然墨西哥石油公司无法让彭菲尔德公开明确的资讯,但彭菲尔德以及他的上司Antonio Camargo还是于1981年的地质学年会上发表了他们的研究成果[7]。由于大多数的与会者都另外参加了一场关于地球撞击事件的专题讨论会,使得当年的地质年会出席率不高,他们的成果也没有受到重大关注[1]。格伦·彭菲尔德企图获得50年代的地质标本,但这些地质标本已经遗失。格伦·彭菲尔德企图回到探勘地点,但无所获,于是他放弃研究,继续替墨西哥石油公司探勘石油。

在1980年,路易斯·沃尔特·阿尔瓦雷茨、与儿子沃尔特·阿尔瓦雷茨、弗兰克·阿萨罗(Frank Asaro)、海伦·米歇尔(Helen Michel)等人提出白垩纪与第三纪的交接时期,曾有颗小行星撞击地球表面,造成白垩纪末期的大规模灭绝事件。在1981年,亚利桑那大学的研究生艾伦·希尔德布兰(Alan R. Hildebrand)与指导教师威廉·波昂顿(William V. Boynton)也提出小行星撞击地球理论,并认为撞击地点可能位于加勒比海地区[8]。希尔德布兰到海地进行K-T界线研究,在棕绿色黏土沉积物中找到了高含量的铱、冲击石英,以及类似玻璃陨石的风化物质。[1]该地还发现由杂乱岩石构成的厚沉积层,可能是由撞击事件引起的大型海啸带来的岩块。[1]在加勒比海地区的K-T界线,还可发现许多类似的地层[1]。海地教授Florentine Morás认为这是海地的史前火山证据,但希尔德布兰认为这是附近曾发生撞击事件的证据[1]。在K-T界线发现许多玻璃陨石,只有撞击事件或核爆产生的高温会形成这种岩石[1]。

在1990年,休士顿纪事报的记者Carlos Byars告知希尔德布兰,格伦·彭菲尔德可能在10几年前在尤卡坦半岛发现撞击陨石坑[9]。希尔德布兰与格伦·彭菲尔德取得联系,另外研究了墨西哥石油公司于1951年时在另外两处钻井取得的样本,储放在新奥尔良[1]。这些地质样本都显示著变质岩的特征。

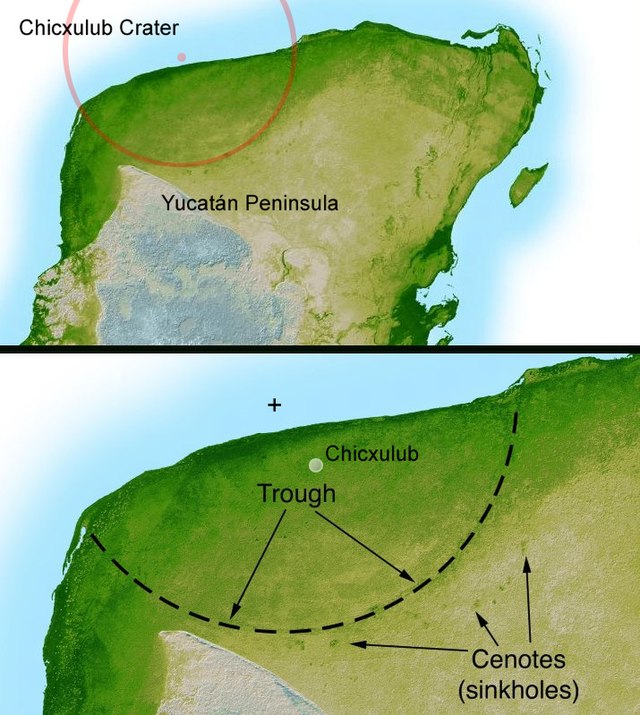

在1996年,一组美国加州地区的研究团队,包括凯文·波普(Kevin O. Pope)、艾德里安娜·奥坎波(Adriana Ocampo)以及Charles Duller,使用卫星影像展开研究。他们发现环状地形上分布着陷洞构造,这些下陷的洞或天然井被认为是撞击坑边缘的滑动与崩塌所造成的[10]。还有一些研究宣称该撞击构造另有一个大坑,直径300公里;多数人研究的坑体只是小的内坑[11]。

Remove ads

撞击事件

造成陨石坑的撞击物体,直径推测至少有10公里,撞击后完全蒸发,释出高达4.2×1023焦耳的能量,相当于100兆吨三硝基甲苯(1014吨TNT当量)[12][13]。人类历史中最强的人造爆炸物是沙皇炸弹,爆炸威力只相当于5,000万吨黄色炸药[14];而希克苏鲁伯撞击事件的能量是沙皇氢弹的200万倍[14]。科学家估计科罗拉多州的拉加里塔火山口火山喷发是地质历史中规模最大的火山爆发,那次喷发释放出1.0×1021焦耳(约2.4×1011吨TNT当量)的能量,也远小于希克苏鲁伯撞击事件[15]。

希克苏鲁伯撞击事件会引发大规模海啸,并使大量高热灰尘进入大气层,而撞击地点会在数秒内被撞击后再度落下的喷出物覆盖[1]。撞击体的碎片与再度落下的喷出物,会造成全球性的火风暴。而极大的撞击波可能引发各地的地震与火山爆发[16]。撞击事件会造成大量的灰尘进入大气层,长时期遮蔽阳光,妨碍植物进行光合作用,而在食物链上层的草食性动物、肉食性动物也跟着灭亡,造成生态系统的瓦解。撞击事件也可能造成大量的二氧化碳进入大气层中,形成明显的温室效应[8][17][18]。

该撞击很可能引起了地球自转和公转特征的改变,例如日地距离的变化,导致太阳光照强度下降,也引起了印度的火山长时间的活跃的喷发。总之多种因素,导致气候变得更加寒冷干燥温差增大等,植物光合作用下降,不利于生物的生存。2008年2月,德州大学的Sean Gulick等人利用地震学资料,提出该陨石撞击到的水域,比往常所认定的更深。他们提出这将造成更多的硫酸气溶胶,严重影响气候,造成更多酸雨[19]。

英国伦敦帝国学院的地球物理学者 Joanna Morgan 教授带领的研究团队最新研究提出证据,进一步解释造成白垩纪─第三纪灭绝事件(Cretaceous-Paleogene extinction event)的原因。他们认为导致当时包含恐龙等大量生物灭绝,主要原因应该是因为大气层的组成改变。充满硫化物的大气层让气温下降造成全球性寒冬,导致大多数动、植物死亡灭绝。这项研究已于日前发表于科学期刊《地球物理研究通讯》(Geophysical Research Letters)。研究人员认为小行星撞击时让超过 3 千亿吨的硫进入大气层,造就了地球环境陷入灰暗寒冷,全球气温下降至零度以下长达数年,可能也影响了海洋的温度长达数百年。这样剧烈的气温变化就解释了为什么当时有如此大量物种陷入生存危机而灭绝。经过计算之后,研究团队估计当时有 3,250 ± 1,300 亿吨的硫及 4,250 ± 1,600 亿吨的二氧化碳(人类每年排放至大气层的二氧化碳总量大约是 400 亿吨),高速向上喷出进入高层大气。虽然二氧化碳后来影响的时间更长,造成地球气温暖化,但是当下大量硫化物和烟尘造成更直接的影响,让气温迅速下降至非常低温。美国埃默里大学环境科学教授 Anthony Martin 解释,虽然大量二氧化碳会造成温室效应让气候暖化,但大量的硫会更剧烈直接的让太阳辐射无法穿透大气层,就像在温室上方加上一块掩蔽光线的黑幕。在先前,德国波茨坦大学 Julia Brugger 的研究团队已在今年更早时,模拟了当 1,000 亿吨硫化物和 14,000 亿吨的二氧化碳喷发对全球气候环境的影响。他们发现在这样的情况下,地球每年的表面空气温度至少较一般低 26 度,更有大约 3 至 16 年间温度在零度以下,而且至少需 30 年才慢慢回复。Morgan 教授解释,先前 Julia Brugger 研究团队的结果对硫化物的影响估计较保守,但现在他们已能修正硫化物的含量让数据更精确。加上当时小行星撞击的角度及方向等参数,研究团队可确切知道哪片岩层受到撞击,校正当时产生的气体数据。如果 Brugger 团队先前是以 1,000 亿吨硫化物计算,那么实际情形应该会比模拟时还要严重。[20][21][22]。

在1991年,希尔德布兰与彭菲尔德等人研究希克苏鲁伯陨石坑的地质特征与构成[8]。希克苏鲁伯陨石坑覆盖在地底下方1,000米处,上方覆盖着泥灰与石灰岩,这些地层最早自古新世形成[8]。希克苏鲁伯陨石坑的下方则是厚达500米的安山岩与角砾岩,在撞击地点经常发现这些火成岩;还发现常在撞击地点发现的大量长石与辉石[23],以及冲击石英[8]。K-T界线位在地底下600米到1,100米之间;而陨石坑外5公里处的K-T界线,位于地底下约500米处[8]。陨石坑周围的天然井,显示该陨石坑撞击后形成海盆,存在于第三纪时期[8]。这个地下水层会溶解石灰岩层,形成洞穴与天然井[24]。研究人员也在海地发现似玻璃陨石证据。

在2007年9月,《自然》的一篇研究提出希克苏鲁伯陨石坑的起源[17]。美国科罗拉多州美国西南研究院的研究人员威廉·波特克(William Bottke)与捷克籍科学家David Vokrouhlický、David Nesvorný,利用电脑计算出造成希克苏鲁伯撞击事件的元凶,模拟计算结果显示,该陨石坑有90%的可能性是由一个名为巴普提斯蒂娜(298 Baptistina)的小行星所造成的,该小行星原始直径预估接近160公里,残余的碎片目前运行于火星与木星之间;根据推论,在1亿6,000万年前,巴普提斯蒂娜小行星被一颗直径约55公里的未命名小行星撞击后粉碎,主要的碎片形成巴普提斯蒂娜族(Baptistina family)小行星带,而某些碎片则闯入地球的公转轨道,其中一颗直径10公里的碎片在6,500万年前撞击了墨西哥尤卡坦半岛,形成希克苏鲁伯陨石坑。希克苏鲁伯陨石坑的地质证据显示高含量的碳,显示是由碳质球粒陨石撞击而成,巴普提斯蒂娜族小行星带就属于碳质球粒陨石[3][25]。

Remove ads

加州大学柏克莱分校的物理学家路易斯·沃尔特·阿尔瓦雷茨、与地质学家沃尔特·阿尔瓦雷茨等人提出恐龙等动植物是因撞击事件而灭绝。根据他们的推测,该次灭绝事件与希克苏鲁伯撞击事件的发生时期相近,可能是因这个撞击事件导致而成[1]。他们的理论目前被科学家广泛接纳。但某些科学家提出异议,例如古动物学家罗伯特·巴克提出这个规模的灭绝事件应该也会使青蛙灭亡,但它们却存活下来了[26]。普林斯顿大学的Gerta Keller根据希克苏鲁伯的岩芯样本,提出希克苏鲁伯撞击事件发生于灭绝事件之前30万年,因此不是灭绝事件的主因[27]。

除了陨石坑以外,撞击事件的证据还有全球各地的K-T界线的薄黏土层。1970年代末,阿尔瓦雷茨等人提出该黏土层有高含量的铱[28]。铱含量高达6ppb,而地壳的铱含量仅0.4ppb[29]而陨石的铱含量达470ppb[30]。陨石撞击造成的灰尘云在全球沉降后,便形成铱含量极高的黏土地层[31]。

Remove ads

多重撞击理论

近年来,在北纬20度至70度之间的地区内,发现了更多与希克苏鲁伯陨石坑同年代的撞击坑。例如:英国北海外海的银坑陨石坑[32]、乌克兰的波泰士陨石坑[27],这些陨石坑的规模较小,有可能是由数公吨重的物体撞击而成[33]。这些发现促成了此一假设:希克苏鲁伯陨石坑发生时期的白垩纪-第三纪灭绝事件,可能系由一连串陨石撞击而造成[34]。同一时期的疑似撞击事件还有在印度洋发现的湿婆陨石坑;但此坑状构造的成因还有许多争论[35]。

1994年,苏梅克-列维9号彗星撞击木星,事件证明了彗星会受行星的潮汐力影响,使其在撞击前分裂成数块,而这些碎块会在短时间内连续撞击行星。苏梅克-列维9号彗星因为木星的重力扯碎,而太阳系过去极可能发生过类似的事件[36]。在6,500万年前,地球附近可能也曾发生同样的事情[34]。

但在2006年年底,明尼苏达大学的地质学家Ken MacLeod所完成的地质分析,却支持单一撞击理论。他研究了距离希克苏鲁伯陨石坑4,500公里的海底土壤与沉积物,分析结果显示地层中仅有一层撞击沉积物;在远达4,500公里的距离仍未发现其他撞击造成的沉积物,表示同时期应该只有发生过一次撞击事件[37]。然而,提出多重撞击理论的Gerta Keller认为这个研究结果过于主观、夸大[38]。

Remove ads

相关条目

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads