热门问题

时间线

聊天

视角

昆虫武器

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

昆虫武器是指利用昆虫来攻击敌方的一种生物武器。关于使用此种武器的方法早就存在了许多个世纪,但直到20世纪才被积极制造成一种有效的武器。目前日本是已知唯一已经能够效使用此类武器的国家,其他国家也开始开发或被指控开发了各种类型之昆虫武器。

简介

昆虫武器是一种特殊类型的生物武器,[1]他是利用昆虫来进行直接攻击或者作为载体投放生物制剂,比如鼠疫与霍乱的病原体。事实上,昆虫武器共有三种类型:[2]

- 第二种是直接让昆虫破坏农作物。在这种情况下,昆虫不一定必须具备传染性,但必须具备威胁农作的能力。[3]

古代史

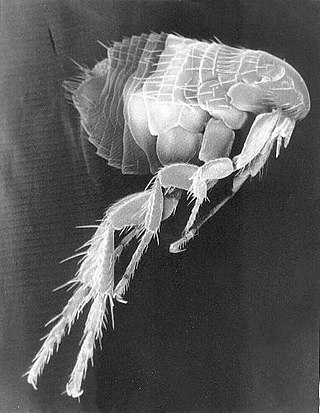

事实上昆虫武器并非一个新颖的观念:历史学家表示有证据表明在许多历史事件中都有使用过类似的方法。其中一个例子为14世纪在安那托利亚流行的鼠疫,这个被称之为黑死病的疾病后来造成欧洲的人口中30%-60%死亡。[4]这种流行病可能是金帐汗国的鞑靼人在克里米亚半岛的城市卡法借助染上鼠疫的跳蚤进行生物攻击,继而首次传入欧洲。[4]

根据《六足士兵》的作者杰弗里·A·洛克伍德的说法,最早将昆虫作为武器的人,可能为人类利用蜜蜂之时,[5]他们会将蜜蜂与其蜂巢丢进山洞中或其他掩体,迫使敌人逃离至户外。[5]洛克伍德还认为约柜可能是致命的,因为其里面可能装着有毒的跳蚤。[5][6]

在美国南北战争期间,美利坚邦联指责美利坚合众国蓄意将外来物种丑角菜蝽引入邦联。[1]然而这些指控并未得到证实,这些昆虫极有可能是透过其他途径进入南方。[1]

Remove ads

第二次世界大战

日本是目前唯一在战期间开发出来且成功大规模使用昆虫武器的国家,并且其几乎都使用于中国。[7]日本生物战部队731部队曾经使用感染鼠疫的跳蚤与感染霍乱的苍蝇来感染中国人。[7]日本军队会透过飞机从低空投下装满这些昆虫的炸弹来传播之。[8]这些行动导致的流行病浪潮导致44-50万的中国人因此病亡。[7][8][9]

德国曾在战期间实施过关于昆虫武器的计划。[8]该国致力于对马铃薯甲虫进行大规模繁殖与传播,借此打击敌人的食物来源。[8]该甲虫首次出现于1941年的德国被发现,其似乎为来自北美洲的外来物种。[10]目前并没有任何纪录表明德国或其他国家曾用此甲虫作为武器,[10]但无论如何,德国已然制定好在英国农作物上投放甲虫的计划。[11]

德国在法兰克福南部进行马铃薯甲虫武器化项目的试验,为此,他们在那里释放了54000只甲虫。[10]1944年德国报告了马铃薯甲虫的肆虐报告,[10]然而本次虫害的来源尚不清楚,目前有三种可能来解释来源部分的替代理论,第一种为同盟国的行动使然,第二种为德国自我试验造成的,第三种更加可能的解释为自然因素。[10]

在同盟国中,加拿大为使用昆虫武器的先驱。[4]在日本将染上鼠疫的跳蚤研制成武器后,加拿大与美国也相继紧随其后。[4]二战期间,金斯顿女王大学国防研究实验室主任G·B·里德博士与美国密切合作,重点研究病媒蚊、叮咬性苍蝇与染上鼠疫的跳蚤等等,[12]大部分研究都与美国共享或者共同研究。[12]

加拿大的整体生物武器计划也在战期间领先于英美两国。[4]这些加拿大人专注于在盟友们所忽视的领域开展研究,昆虫武器就是其中之一。[4]随着英美两国也开始发展此项目,加拿大便与两国密切合作。加拿大的生物武器研究在战后仍在继续,[13]包含哭重武器研究在内。[12]

法国也曾在二战期间实行昆虫武器的计划。[8]该国与德国一样把马铃薯甲虫作为攻击敌方食物来源的武器,并在战期间作为重要资产。[8]早在1939年时,法国生物战专家就建议用该甲虫来侵扰德国农作物。[14]

英国科学家约翰·伯顿·桑德森·霍尔丹提出,英国与德国都很容易受到马铃薯甲虫的攻击。[14]1942年,美国曾将15000只甲虫作为武器运往英国研究。[10]

冷战

苏联的军事实验室开发此武器是为了作为破坏敌方农作物与动物的计划之一。他们开发了一种透过昆虫来传播动物病原体的方法,比如借由蜱螨来传播口蹄疫病原体,[15]也有研究用被鸟类感染的昆虫来让鸡感染鹦鹉热衣原体。[15]此外他们还开发了自动化大规模饲养昆虫的方法,其每天可生产数以百万只寄生虫。[15]

冷战期间,美国认真探索了将昆虫作为武器的潜力。[8]美国军队的一份名为“昆虫武器目标分析”的报告[8]中确定了美国可以用昆虫作为媒介攻击苏联境内的弱点地带。[8]为了美军还在美国城市中投放出未被感染的蚊子来测试其叮咬能力。[8]

朝鲜与中共官员指控美国于朝鲜战争期间使用了包括昆虫武器在内的生物武器,该指控是在战期间提出,并立即被美国否认。[16]1998年,文忠志与爱德华·哈格曼在其著作《美国与生物战:冷战初期与朝鲜的秘密》中声称这项指控属实。[12]然而这书的评价两极,一方面他被称为是“糟糕的历史”[17]、“令人不敢相信”[16],另一方面其作者提出的理论也被认同、赞赏,[17]近几十年来,其他历史学家又重新提及此说法。[18]而在文忠志与哈格曼的书籍出版的同一年,伍德罗·威尔逊国际学者中心冷战国际历史项目的负责人凯瑟琳·韦瑟斯比与米尔顿·莱腾伯格公布了一批来自苏联与中共的资料,表明朝鲜的这个说法是一场精心谋划的造谣。[18]

20世纪50年代,美国使用昆虫武器进行一系列实地试验。1954年的“大痒行动”就是为了测试装载未感染的印度鼠蚤的弹药。[14]然这个行动还是发生了意外,一些跳蚤逃进机内并咬上机上所有三名机组人员。[14]1955年5月,超过三十只未被感染的蚊子(埃及斑蚊)被空投至美国佐治亚州部分地区,藉以确定空投下来的蚊子是否可以活下来并且能够吸食人类血液。[19]该试验后被称作“大嗡嗡计划”。[9]美国1965年的魔剑计划则是为了测试在海上释放生物制剂昆虫载体的有效性。此外美国至少还涉及另外两个昆虫武器计划:落踢计划与五月天计划。[19]1981年,一份陆军报告中提到关于上述测试及使用昆虫武器所发生的多重成本相关问题之概述。[19]然,该报告仅被部分解密,包括“每次死亡成本”之预估;[3]一部分内容则被涂黑,包含有关“落踢计划”的所有内容。[19]根据报告,如果病媒生物制剂在对一个城市的攻击造成50%的死亡率,那么依照1976年的美元汇率的话,每次死亡成本将是0.29美元。(算成现今汇率则为1.01美元),[19]并且据估计,此袭击将会造成62.5万人死亡。[19]

在嘉手纳空军基地中,美国陆军公共卫生中心的美国陆军预防医学部昆虫武器分部负责培养“医学上相当重要的”节肢动物,包括在一项病媒效率研究中培养多种蚊子品系。[20]据报导,该计划还为史密森尼学会的分类学与生态学数据调查研究计划提供支持。[20]史密森尼学会、美国国家科学院、美国国家科学研究委员会负责管理太平洋地区的特别研究项目,[21]美国国家科学院外国秘书长办公室远东科管理著两个这样的项目,即“冲绳植物区系”与“为研究昆虫与节肢动物在海洋上的自然传播而诱捕空中昆虫与节肢动物”。[21]:59当得知此国际研究实际上为由美军资助并提供给美军以作为美军生物战研究的一部分时,此类性质的民间研究项目之动机因此受到怀疑。[22][23]

此外,美国也将昆虫武器研究与战术应用在非战斗用途上。1990年,美国资助了一项花费650万美元,旨在研究、繁殖、投放毛虫的计划。[24]这些毛虫将作为毒品战争的一部分被美国投放到秘鲁古柯树园中。[24]就在2002年时,美国在德特里克堡的哭重缉毒工作组还集中寻找一种可将能感染罂粟的病毒置于昆虫载体中的办法。[3]

Remove ads

生物恐怖主义

克莱门森大学的监管与公共服务项目将“由昆虫传染的疾病”列为“最有可能”发生的生物恐怖主义情节。[25]由于入侵物种已然成为世界性问题,内布拉斯加大学的昆虫学家认为,任何突然出现的农业新害虫之来源查询即使并非不可能找到也无法确定。[26]洛克伍德认为在生物恐怖主义情节中,昆虫比实际制剂的生物制剂传播途径更有效,[27]他认为昆虫载体容易被收集起来,其卵容易运输且不易被发现;[27]另一方面,分离与运送生物制剂是一项极具挑战性与危险性的工作。[27]

在为数不多的疑似昆虫生物恐怖主义案例中,一个名叫“繁殖者”的生态恐怖组织声称他们在加利福尼亚州的一次持续性虫害中释放地中海实蝇。[28]洛克伍德称有证据表明该组织在此次重灾中发挥了一定作用。[11]该害虫攻击了多种农作物,对此加利福尼亚州以喷洒大量杀虫剂作为应对措施。[28]至少有一消息断言说,外部势力在1998年的密集性虫害中毫无疑问地发挥了作用。[29]该组织在致时任洛杉矶市长汤姆·布拉德利的一封信中表示他们的目标共有两个,[28]他们试图让虫害发展到无法收拾的地步,藉以让正在进行中的马拉硫磷喷洒计划在经济上不可行。[28]

法律规范

1972年的《禁止生物武器公约》在内容中只字未提以昆虫作为媒介的形式,[30]不过公约中的措辞确实存在涵盖了该载体。[30]第一条便禁止“为敌对目的或在武装冲突中使用此类物剂或毒素而设计的武器、设备或运载工具”。[30][31]从该公约来看,以昆虫为媒介的昆虫武器在一方面来讲已经被公约所涵盖、取缔。[32]然而用未被感染的昆虫来攻击农作物的部分就不清不楚了。[30]

转基因昆虫

美国情报官员表示可透过CRISPR等技术对昆虫进行基因改造,制造出转基因“杀手蚊子”或消灭主要作物的瘟疫。[33]目前美方正在研究对蚊子进行基因改造,透过使用CRISPR改造,使其不再可以携带病原体,继而遏止诸如兹卡热与西尼罗河病毒等等疾病的传播,不过该研究也表明,其可能也可以用基因改造来植入疾病或病原体。[34]马克斯-普朗克进化生物学研究所指出,目前美国透过传染病将转基因昆虫大规模传播到农作物上,用于保护农作物的转基因昆虫研究可能会导致转基因昆虫被用于战争中。[35][36]

另见

参考来源

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads