热门问题

时间线

聊天

视角

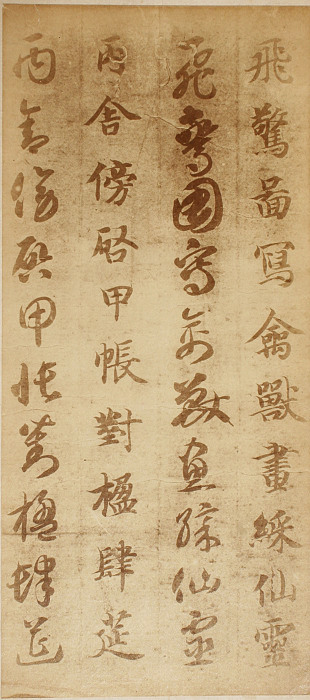

真草千字文

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

智永《真草千字文》册 [1],是王羲之的七世孙智永禅师所写,于唐代时由日遣唐使传到日本,献给圣武天皇。天皇驾崩后,光明皇后将此帖同一批遗物供养给东大寺,原帖辗转由日人谷铁臣所藏,后归小川为次郎所有,现由其子继承收藏[2],为智永《真草千字文》的仅存墨迹本。

简介

《千字文》[3]原名《次韵王羲之书千字》,是南梁周兴嗣奉旨所编的长韵文,由一千个不重复的汉字组成。史载梁武帝萧衍收集了王羲之所写的一千个字,让亲人作为习练书法的字帖,但由于千字排文杂乱无章,便下旨命散骑侍郎周兴嗣(470年─521年)重新编文,周兴嗣在一夜之间将《千字文》[3]编成,竟满头鬓发皆白[4][5]。这篇一夜杰作全文理脉贯通,编组优美,句句引经,字字用典,加上语体简明容易诵记,非常适合作为学龄儿童的识字教材。周兴嗣造就了一部传颂一千五百多年的钜著,是自六朝以来盛行最久的一篇通学字书,也是历代书法家争相摹写挥毫的精典文本。

释智永 (生卒年不详),别号法极,约为陈、隋间人,大书法家,精工楷书与草书。少时与兄长惠欣在山阴(今浙江绍兴)永欣寺出家为僧[注 1]。智永在永欣寺习经参禅,心好寂静,人称永禅师。俗姓王,为东晋大书法家王羲之的第七世孙,拜书法大家的家学渊源,先向书法家萧子云学习,后学王羲之、王献之等先祖的法帖,为了领悟家法精髓,他在永欣阁内经历三十年勤学不懈,终成佛门一代大书家。书法史记载,他刻苦习字的“退笔冢”和“铁门限”典故,为后人津津乐道。智永在书法史颇具贡献:其一,据称发明了“永字八法”[6];其二,是将自己的书法理论写成《心成颂》;第三,是大量临习《千字文》,开启后代书法家临写《千字文》的风气。

智永一生写了800多本的《真草千字文》,历经战火,到了南宋时期,中国已找不到墨迹本,仅存宋朝石刻本(原刻石现藏于西安碑林博物馆)及拓本[1](现藏于北京故宫博物院)。现存唯一的墨迹本,早于唐代传入日本,1912年由日本小川为次郎影印刊行于世。这件墨迹本经日本汉学专家内藤湖南考证,认为此本是天平胜宝八年(唐肃宗至德元载),日本圣武天皇崩后,皇后藤原光明子(光明皇后)将其作为遗物一种供献东大寺卢舍那佛。《献物帐》中所列的“拓王羲之书”有二十余种,《真草千字文二百三行》(即墨迹本)是当中的一卷,日本政府视为稀世珍品,定为“国宝”之一。此卷后来传给小川的儿子小川正字广巳,现改装成书册,每页高29.3公分,宽14.2公分,用古人写经谷纸书写,纹理非常细致[注 2]。此卷书末有清代杨守敬、罗振玉和日本鉴赏专家日下部东作、内藤湖南博士等人的题跋,除了开首的两行段烂外,保存完好,后已根据宋拓关中本进行修补完善。

1984年4月,中国古典文献学家启功亲赴日本,在京都小川家亲睹原本,以初唐临本比对,证明为智永所书八百本真迹之一,他在《论书绝句》第三十六首赋诗曰:“永师真迹八百本,海东一卷逃劫灰。儿童相见不相识,少小离乡老大回。”

Remove ads

历代评论

- 隋炀帝说:“智永得右军肉,智果得右军骨。”

- 唐代张旭说:“自智永禅师过江,楷法随渡。永禅师乃羲、献之孙,得其家法,以授虞世南,虞传陆柬之,陆传子彦远,彦远仆之堂舅,以授余。不然,何以知古人之词云尔。”

- 唐代张怀瓘在《书断》说:“智永远祖逸少,历纪专精,摄齐升堂,真草惟命,夷途退辔,大海安流。微尚有道(张芝)之风,半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。气调下于欧、虞,精熟过于羊、薄。”[7]

- 唐代窦臮评价智永为:“缁门之领袖,当代之准绳。”

- 宋代米芾在《海岳名言》评曰:“智永临集千文,秀润圆劲,八面具备。”[8]

- 宋代米芾说:“僧智永书,虽气骨清健,大小相杂,如十四五贵褊性,方循绳墨,忽越规矩。”

- 宋代苏轼在《跋叶致远所藏禅师千字文》中也曾说:“永禅师欲存王氏典型,以为百家法,故举用旧法,非不能新意求变态也,然其意已逸于绳墨之外矣。”

- 宋代苏轼在《东坡题跋》题写:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反复不已,乃识其奇趣。”

- 宋代苏轼评价说:“精能之至,返造疏淡。”

- 元代郑杓说:“隋释智永,羲之七世孙也,颇能传其学,又亲受法于子云。虞世南亲见永师,故其法复传于唐焉。”

- 明代董其昌在《画禅室随笔》说:“每用笔必曲折其笔,宛转回向,沉着收束,所谓当其下笔欲透纸背者”。、“永师仿钟元常《宣示表》,每用笔必曲折其笔,宛转智永真书千字文两种回向,沉着收束,所谓当其下笔欲透过纸背者,唐以后此法渐澌尽矣。”[9]

- 明代解缙在《春雨杂述》说到:“自羲、献而下,世无善书者。惟智永能寤寐家法,书学中兴,至唐而盛。”[10]

- 明代都穆在《寓意篇》评价智永的字说:“《智永真草千字文》真,气韵飞坮,优入神品,为天下法书第一。”[11]

- 清代何绍基在《东洲草堂金石跋》说:“智永《千文》,笔笔从空中来,从空中住,虽屋漏痕,犹不足以喻之。”

- 清代包世臣在《艺舟双楫‧述书下》讲到:“唐韩方明谓八法起于隶字之始,传于崔子玉,历钟王以至永禅师者,古今学书之机栝也。”[12]

- 清代冯班在《钝吟书要》则说:“今日刻本《黄庭》(王羲之小楷《黄庭经》)多不是,但惜不见原本,字画俯仰处甚遒,翻之多失,与永师《千文》看方得。”[13]

Remove ads

藏本

注释

参考文献

- 上海书店出版社 编著,《宋拓智永真草千字文》,北京文物出版社,1983,ISBN 9787806357187。

- 马国权:《智永真草千字文草法解说》,香港翰墨轩出版有限公司出版,1995年。

- 黄家康:《隋代智永《真草千字文》之研究》,华梵大学东方人文思想研究所硕士论文,2000年。

- 上海书画出版社编,《智永真草千字文墨迹》,上海书画出版社,2000,ISBN 9787547703557。

- 季琳 著,《智永真草千字文-中国历代碑帖集粹》,浙江古籍出版社,2000,ISBN 9787805186191。

- 李郁周:〈智永名下《真草千字文》墨迹本的草法问题〉,《中国碑帖与书法国际研讨会论文集》,香港:香港中文大学文物馆,2001年,页317-332。

- 江吟、莫小不 主编,隋 智永《真草千字文》,西泠印社出版社,2005,ISBN 0081911831。

- 孙宝文编,《智永真书千字文》,上海辞书出版社,2010,ISBN 9787532631186。

- 姚建杭 主编 姚焉 编写,《智永草书集字与创作》,故宫博物院,2011,ISBN 9787513400961。

- 释广元 著,《中国书法概述》,台湾商务印书馆,2011年,ISBN 9789570526622。

- 简月娟:〈智永禅师书学探析〉,《中国文化月刊》第二百四十六期。

Remove ads

参考来源

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads