热门问题

时间线

聊天

视角

演化生态学

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

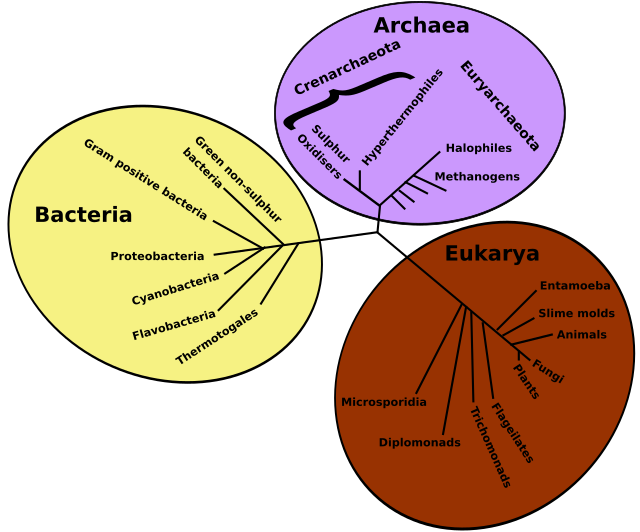

演化生态学(Evolutionary ecology)是一个结合生态学和演化生物学的桥梁。它以思考物种演化史及生物交互作用的方式来看待生态学。此外,它也可以被视为一种研究演化的方法,在看待演化时纳入了物种交互作用的影响。演化生态学的主要次领域是生活史理论、社会生物学(社会行为的演化)、种间交互作用的演化(例如合作、掠食者-猎物交互作用、寄生、共生)以及生物多样性和生态群落的演化。

演化生态学主要考虑两件事:交互作用(物种—物种之间以及物种—环境之间)如何透过选择和适应来影响一物种,并影响其演化的结果。

演化模型

演化生态学中很大一部分是使用模型和经验法则作为证据[1],例如戴维·兰伯特·赖克对加拉帕戈斯群岛达尔文雀的研究。 该研究对于分析不同生态因子在物种形成中的作用具有重要意义。 GF Gause认为,两个物种无法长期占据完全相同的生态区位;Lack为物种的差异是适应性的并且是由自然选择产生的[2]。

1968年,理查德·莱文斯提出物种专一化模型,该模型描述栖息地专一化如何对物种在异质性环境中的适应、演化产生影响,并发展特定环境下空间尺度的概念,定义了微观与宏观空间尺度的差异[3]。该模型的促进了环境生态学家对空间尺度如何影响物种多样性的理解[4]。

1996年,Law和Diekmann提出了另一个模型——互利共生模型,在此关系中,两生物体彼此都能获利[5]。两人也提出一项称为自适应动力学的假说,该假说认为族群应对环境扰动的速度比突变发生的速度更快。 此假说旨在简化解决群集内物种交互作用的其余模型[6]。

纠结的自然模型(tangled nature model)提供展示和预测演化生态学趋势的新方法。 该模型分析了群体中容易发生突变的个体以及灭绝率等其他因素[7]。 该模型由伦敦帝国学院的 Simon Laird、Daniel Lawson 和 Henrik Jeldtoft Jensen 于 2002 年开发。模型的目的是基于观察创建一个简单且符合逻辑的生态模型。 此模型的设计使得在决定族群的形态和适应性时可以考虑生态效应。

Remove ads

生态遗传学

生态遗传学借由研究自然族群的性状演化,与演化生态学产生交会[8]。生态学家关心的是环境和时间框架如何导致某些优势基因的出现。 生物必须不断适应才能在自然环境中生存。 基因决定了哪些生物会存活下来,哪些会灭绝。 当生物出现不同的遗传变异时,就称为多态性[9]。携带优势基因的生物体将会因为在该生态区位中具有优势而存活,并继续参与演化的过程。

演化生态学家

演化生态学的基础可以追溯自查尔斯·达尔文(1809-1882),特别是在他的自然选择和族群动力学理论时,该理论探讨一物种的族群如何随时间变化[10]。哈佛大学动物学教授恩斯特·瓦尔特·迈尔认为,达尔文对演化生物学和生态学最重要的贡献为:“首先是物种的非恒定性,或演化本身的现代概念。第二个是 分支进化的概念,意即地球上所有物种的共同起源源自于同个特别的起源[11]。此外,达尔文进一步指出,演化必须是渐进的,没有明显的中断。最后,他推论演化的机制是自然选择 。 ”[11]

乔治·伊夫林·哈钦森(1903-1991)投入生态学领域的研究超过 60 年,期间他在系统生态学、辐射生态学、湖泊学和昆虫学方面产生了重大影响。 哈钦森被史蒂芬‧古尔德称为“现代生态学之父”[12] ,他是最早将生态学和数学连结起来的科学家之一。 哈钦森描述建构了族群的数学模型、不同年龄个体比例的变化、出生率、生态区位以及族群生态学研究技术中的物种交互作用。 他也对湖泊学有浓厚的兴趣,因为他相信可以将湖泊作为一个生态系统的缩影,从而深入了解系统性的行为[13]。哈钦森也因其在生态学中的偶然循环系统而闻名,该理论指出“物种群体可能会受到环境的影响,并且对环境做出反应。若任一系统中的某些特性以A 系统对 B 系统的作用方向改变,这将导致B 系统的特性改变,并反过来影响B 系统对A 系统的作用方式。”[14]

罗伯特·麦克阿瑟(1930-1972 年)在进化生态学领域最著名的作品是岛屿生物地理学理论,书中提出“岛屿上的物种数量都反应了有哪些新物种开始移入岛屿并定居,又或者已 存在物种的灭绝速度。”[15]

埃里克·罗杰·皮安卡(1939年至今)在演化生态学的研究成果包含觅食策略、繁殖策略、竞争与生态区位理论、群落结构与族群、群集多样性[16]。皮安卡也因为对蜥蜴的兴趣而闻名,常使用其作为研究对象,因为他们“通常数量众多,因此相对容易定位、观察和捕捉。”[16]

迈克尔·罗森茨维格(1941年至今)开创和解生态学,该学科基于他提出的以下理论:

人为设立的自然保护区已经不足以保护地球的生物多样性,因为人类已经开发过多土地,以至于对生物地球化学循环产生不可逆的影响,并直接或间接的影响存活于生态系统的其他物种[17]。

相关研究

迈克尔·罗森茨维格的和解生态学理论是根据亚历山大·冯·洪保德提出的法则,相对于较小、破碎的地区,大面积的连续土地可以增加物种多样性(物种面积曲线)。生物多样性的动力学如今被用来衡量地球上物种多样性的减少,而和解生态学就是试图提出面对多样性损失的应对策略[18]。

演化生态学透过辨识物种间的共生关系,研究其对物种演化所提供的动力为何。在共生关系中,共生的物种必须提供其宿主一些优势,以便此段关系得以长期且稳定的存在,并在演化上具有优势。蚜虫及共生细菌的研究表明细菌经常在蚜虫的世代中代代相传,表现显著的垂直传播。研究结果显示,这些共生细菌最终赋予宿主蚜虫一些对寄生虫的抵抗力,这既增加了蚜虫的适应性,也导致物种之间的共同演化[19]。

演化生态学的经典案例为慈鲷科的颜色变化。慈鲷科中有 2,000 多种鱼类,种类丰富,能够产生非常复杂的社会互动[20]。由于环境适应和增加有性繁殖的机会,慈鲷科鱼类会表现出多种颜色的变化,即种群内颜色模式的改变[21]。

外部链接

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads