热门问题

时间线

聊天

视角

电影制作守则

美國電影製片廠自行審查規則已經廢除 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

电影制作守则(英语:Motion Picture Production Code)是一套行业指导方针,旨在对内容进行自我审查。从1934年到1968年,美国主要电影公司发行的绝大多数电影都遵循了这套守则。也常被称为“海斯法典”(英语:Hays Code),以威尔·H·海斯的名字命名,他于1922年至1945年间担任美国电影制片人与发行人协会(MPPDA)的主席。在海斯的领导下,MPPDA(后来的美国电影协会,MPAA,现为美国电影协会,MPA)于1930年通过了《制作守则》,并于1934年开始严格执行。守则详细规定了在美国面向公众发行的电影中可接受和不可接受的内容。

从1934年到1954年,守则与约瑟夫·布林密切相关,他是由海斯任命的管理员,负责在好莱坞执行守则。电影业在20世纪50年代后期之前一直严格遵循守则的指导方针,但由于电视的冲击、外国电影的影响、大胆突破界限的争议导演(如奥托·普雷明格)以及法院(包括美国最高法院)的干预,守则开始逐渐削弱[1][2]。1968年,在经历了几年的最低限度执行后,《制作守则》被MPAA电影分级制度取代。

Remove ads

背景

20世纪20年代,好莱坞被一系列臭名昭著的丑闻所震撼,例如威廉·德斯蒙德·泰勒的谋杀案,以及著名电影明星罗斯科·“胖子”·阿巴克尔涉嫌强奸弗吉尼亚·拉普的案件,这些事件引起了宗教、民间和政治组织的广泛谴责。许多人认为电影业在道德上一直存在问题[3],政治压力也随之增加,1921年,37个州的立法者提出了近一百项电影审查法案。1922年,面对可能需要遵守数百甚至数千项不一致、易变的道德法律才能上映电影的前景,电影公司选择了自我监管作为更可取的选择,他们聘请了长老会长老威尔·H·海斯,他曾是前总统沃伦·G·哈定手下的邮政总局局长,也曾担任共和党全国委员会主席[4],以重塑好莱坞的形象。此举效仿了美国职业棒球大联盟前一年聘请法官凯内索·山地·兰迪斯担任联盟主席的决定,以平息1919年世界大赛赌博丑闻后对棒球诚信的质疑。《纽约时报》甚至称海斯为“电影界的兰迪斯”[5]。海斯获得了每年10万美元的巨额薪酬(2024年相当于188万美元)[6][7],并担任美国电影制片人与发行人协会(MPPDA)主席长达25年,在此期间他“捍卫电影业免受攻击,发表安慰人心的陈词滥调,并谈判达成协议以停止敌对行动。”[6]

1924年,海斯推出了一套名为“原则”(the Formula)的建议,建议电影公司遵守,并要求电影制作人向他的办公室描述他们计划制作的电影情节[8]。1915年,最高法院在“互助电影公司诉俄亥俄州工业委员会案”中一致裁定言论自由不适用于电影[9]。虽然之前曾象征性地尝试清理电影(例如1916年电影公司成立了全国电影工业协会NAMPI),但这些努力收效甚微[10]。纽约州成为第一个利用最高法院裁决的州,于1921年设立了审查委员会。弗吉尼亚州次年也紧随其后[11],到有声电影出现时,八个州都设立了审查委员会[12][13],但其中许多效果不佳。到20世纪20年代,纽约舞台(经常是后来电影素材的来源)出现了上空秀、充满脏话的表演、成人题材和性暗示对话[14]。在早期有声系统转换过程中,很快就发现纽约可接受的内容在堪萨斯州可能不可接受[14]。电影制作人面临着许多州和城市将采用自己的审查法规的可能性,这将导致为全国发行制作的电影需要有多个版本。因此,自我审查被认为是一个更可取的选择。

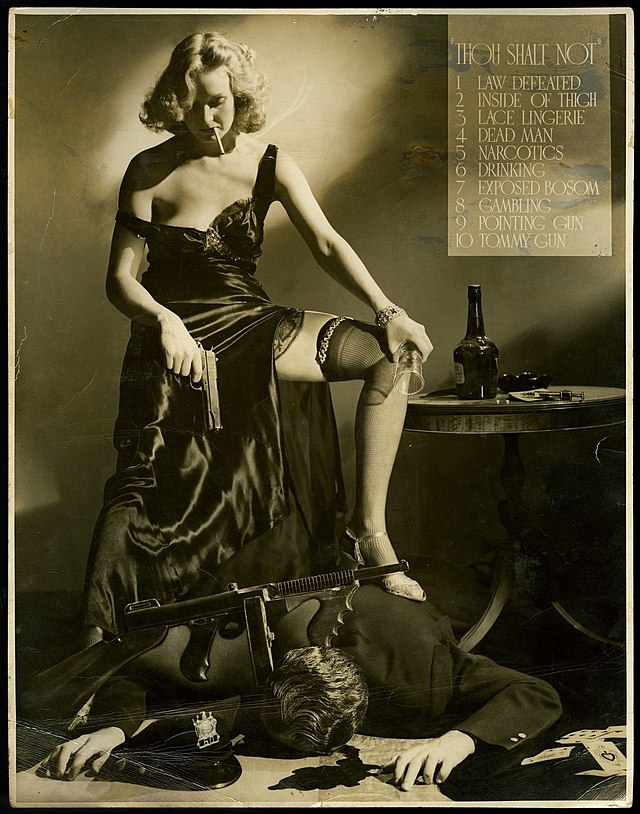

1927年,海斯建议电影公司高管组建一个委员会来讨论电影审查。米高梅的欧文·G·托尔伯格、福克斯电影公司的索尔·沃策尔和派拉蒙影业的E·H·艾伦对此作出回应,他们合作制定了一份清单,名为“禁忌与慎重事项”(Don'ts and Be Carefuls),这份清单是根据当地审查委员会提出异议的项目而制定的。清单包括11个最好避免的主题和26个需要非常谨慎处理的主题。清单获得了联邦贸易委员会(FTC)的批准,海斯成立了制片厂关系委员会(SRC)来监督其执行[15][16];然而,仍然没有办法强制执行这些原则[5]。围绕电影标准的争议在1929年达到了高潮[17][18]。

Remove ads

前法典

1927年6月29日通过的一项决议中,美国电影制片人与发行人协会(MPPDA)将“禁忌”和“慎重”列表编纂成他们俗称的“大宪章”(Magna Charta)[19]。这些列表中的许多内容后来成为《电影制作守则》的关键点[20]。

“以下列表中的事项,无论以何种方式处理,都不得出现在本协会成员制作的电影中:”[19]

“对以下主题的处理必须特别小心,以消除粗俗和暗示性,并强调良好品味:”[19]

- 国旗的使用;

- 国际关系(避免以负面眼光描绘他国的宗教、历史、机构、知名人物和公民);

- 宗教和宗教仪式;

- 纵火;

- 枪支的使用;

- 盗窃、抢劫、撬保险箱以及炸毁火车、矿井、建筑物等(考虑到过于详细的描述可能对低智商者产生的影响);

- 残忍和可能的血腥;

- 任何杀人方法的技巧;

- 走私方法;

- 刑讯逼供;

- 作为合法惩罚的实际绞刑或电刑;

- 同情罪犯;

- 对公众人物和机构的态度;

- 煽动叛乱;

- 明显虐待儿童和动物;

- 烙印人或动物;

- 贩卖妇女,或妇女出卖贞操;

- 强奸或强奸未遂;

- 初夜场景;

- 男女同床;

- 故意诱奸少女;

- 婚姻制度;

- 外科手术;

- 药物使用;

- 与执法或执法人员有关的标题或场景;

- 过度或淫荡的亲吻,特别是当其中一方是“坏人”时。

制定

1929年,著名行业报纸《电影先驱报》(Motion Picture Herald)的编辑、天主教徒马丁·奎格利(Martin Quigley)和耶稣会神父丹尼尔·A·洛德(Daniel A. Lord)制定了一套标准守则[21],并提交给各电影公司[22][23]。洛德神父尤其关注有声电影对儿童的影响,他认为儿童特别容易受到其魅力的吸引[24]。1930年2月,包括米高梅的欧文·托尔伯格在内的几位电影公司负责人与洛德和奎格利会面。经过一些修订后,他们同意了《守则》的规定。采纳守则的一个主要动机是为了避免政府直接干预[25]。由杰森·S·乔伊上校(Jason S. Joy,前美国红十字会执行秘书[26][27])领导的制片厂关系委员会(SRC,电影制作准则管理局PCA的前身[28])负责监督电影制作,并在需要修改或剪辑时向电影公司提供建议[29][30]。3月31日,MPPDA同意遵守守则[31]。制定《电影制作守则》旨在限制面向大众发行的电影,使其更难取悦所有观众[32]。

Remove ads

内容

《电影制作守则》分为两个部分。第一部分是一系列“一般原则”,规定电影“不得降低观众的道德水准”,以免对特定观众群体(包括女性、儿童、下层阶级和“易受影响”的心智)产生不良影响。要求描绘“正确的生活标准”,最后禁止电影嘲笑法律或“对其违法行为产生同情”[33]。第二部分是“具体应用”,这是一份详细列出不得描绘事项的清单。有些限制,例如禁止同性恋或使用特定脏话,从未直接提及,但被认为无需明确划分即可理解。守则还有一个通常被称为“广告守则”(Advertising Code)的附录,用于规范广告文案和图像[34]。

在禁止性反常的规定中,同性恋被事实性地包含在内[35]。异族通婚(到1934年,仅指黑人和白人之间的性关系)的描绘也被禁止[36]。守则还指出,“仅限成人”政策将是一种可疑、无效且难以执行的策略[37];然而,却也承认“心智较成熟的人可以轻松理解和接受情节中对较年轻的人有害的主题,而不会造成伤害”[38]。如果儿童受到监督且事件暗示得含蓄,守则允许“电影启发的思想犯罪的可能性”[39]。

守则不仅旨在确定银幕上可以描绘什么,还旨在推广传统价值观[40]。婚外性关系被禁止描绘为具有吸引力或美丽,必须以不会激起情欲或使其显得可被允许的方式呈现[41]。任何被认为是反常的性行为,包括任何暗示同性关系、性或浪漫的内容,都被排除在外[42]。

所有犯罪行为都必须受到惩罚,犯罪或罪犯都不得引起观众的同情[43],或者观众至少必须通过“补偿性道德价值”明确认识到这种行为是错误的[44][45]。权威人物必须受到尊重,圣职者不得被描绘成滑稽角色或反派。在某些情况下,政治家、警察和法官可以作为反派出现,只要明确表示这些被描绘成反派的个人是例外情况[46]。

整份文件都带有天主教的潜在影响,并指出艺术必须谨慎处理,因为可能“在道德上可能产生邪恶的影响”,其“深刻的道德意义”是毋庸置疑的[47]。最初决定对守则中的天主教影响保密[48]。一个反复出现的主题是“始终让观众确信邪恶是错误的,善良是正确的”[49]。

Remove ads

执行

1930年2月19日,《综艺》杂志全文刊登了《守则》的内容,并预测州电影审查委员会将很快变得多余[51];然而,那些被要求执行守则的人——杰森·乔伊(Jason Joy,委员会主席直到1932年)和他的继任者詹姆斯·温盖特(James Wingate)——通常都缺乏热情和/或效率[30][52]。乔伊审核的第一部电影《蓝天使》未经任何修改就通过了,但却被加利福尼亚州的审查员认为是不雅的[53]。尽管有几次乔伊协商电影删减的案例,并且确实存在一些明确但宽松的限制,但仍有大量露骨内容得以登上银幕[54]。乔伊每年需要审查500部电影,但他只有少量的工作人员和有限的权力。他更愿意与电影公司合作[55],他的创作写作才能使他被福克斯公司聘用。另一方面,温盖特则难以应付大量涌入的剧本,以至于华纳兄弟的制片主管达里尔·扎纳克写信恳求他加快进度[56]。1930年,海斯办公室无权命令电影公司从电影中删除内容,而是透过说理,有时甚至是恳求来与他们合作[57]。更复杂的是,上诉程序最终将最终决定权交给了电影公司[58]。

忽略《守则》的一个因素是,鉴于20世纪20年代和30年代初期的自由主义社会态度,有些人认为这种审查制度过于迂腐。这是一个维多利亚时代有时被嘲笑为幼稚和落后的时期[61]。当《守则》宣布时,自由主义期刊《国家》对其进行了抨击[62],指出如果犯罪永远不能以同情的眼光呈现,那么从字面上讲,这意味着“法律”和“正义”将合二为一;因此,像波士顿倾茶事件这样的事件就无法被描绘。如果圣职者总是必须以积极的方式呈现,那么虚伪也无法处理[63]。《展望》(The Outlook)也同意,并且与《综艺》不同,从一开始就预测《守则》将难以执行[63]。20世纪30年代的大萧条导致许多电影公司不惜一切代价寻求收入。由于包含露骨和暴力内容的电影票房高涨,继续制作此类电影似乎是合理的[64]。很快,违反《守则》成为一个公开的秘密。1931年,《好莱坞报道》嘲笑《守则》,并引用一位匿名编剧的话说:“海斯道德守则连玩笑都算不上了;它只剩下回忆了”;两年后,《综艺》也效仿[65]。

Remove ads

1934年6月13日,《守则》通过了一项修正案,设立了制作准则管理局(PCA),并要求所有在1934年7月1日或之后发行的电影必须在发行前获得批准证书。PCA设有两个办公室:一个在好莱坞,另一个在纽约市。第一部获得MPPDA批准印章的电影是《气壮山河》(1934)。三十多年来,美国制作的几乎所有电影都遵守了守则[66]。《制作守则》并非由联邦、州或市政府创建或强制执行;好莱坞电影公司采纳守则在很大程度上是希望避免政府审查,更倾向于自我监管而非政府监管。

耶稣会士丹尼尔·A·洛德(Daniel A. Lord)神父写道:“无声的污秽已经很糟糕了。有声的污秽则向审查员发出复仇的呼喊。”布兰戴斯大学美国研究教授托马斯·多尔蒂(Thomas Doherty)将守则定义为“不仅仅是一份‘不可为’的清单,而是一篇旨在将天主教教义与好莱坞模式结合起来的布道。有罪者受罚,有德者得奖,教会和国家的权威是合法的,婚姻的纽带是神圣的。”[67]其结果被描述为“一家犹太人拥有的企业向新教徒美国销售天主教神学”[68]。

约瑟夫·I·布林(Joseph I. Breen)是一位著名的天主教徒,曾从事公共关系工作,被任命为PCA的主管。在布林的领导下,直至他1954年退休,《制作守则》的执行变得臭名昭著的严格。甚至卡通性感符号贝蒂娃娃也不得不改变她标志性的飞来波女郎个性和服装,变得老式、近乎老妇人般的形象。然而,到1934年,禁止异族通婚的禁令仅限于黑人和白人之间的性关系[69]。

《制作守则》下第一次重大审查事件涉及1934年的电影《野人记续集》,其中涉及女演员莫林·奥沙利文(Maureen O'Sullivan)替身演员的短暂裸体场景,这些场景从电影的母片中被剪掉[70]。到1935年1月《守则》完全生效时,一些前《守则》时代和1934年7月开始的过渡时期的电影被从发行渠道撤回(其中一些再也没有公开发行),这导致电影公司在后来的几年里重拍了一些20世纪30年代早期的电影:1941年,《枭巢喋血战》和《化身博士》的翻拍版上映,这两部电影在十年前都有截然不同的前《守则》版本。

海斯法典还要求修改其他媒体的改编。例如,亚弗列·希治阁的《蝴蝶梦》无法保留达夫妮·杜穆里埃1938年小说中的一个主要情节,即叙述者发现她的丈夫(贵族鳏夫马克西姆·德温特)杀害了他的第一任妻子(即原文片名人物丽贝卡),而她对此轻描淡写,因为丽贝卡曾强烈地挑衅和嘲弄他。由于让一个主要角色逍遥法外并过上幸福生活将是公然违反《守则》的行为,希治阁的版本让丽贝卡在一次事故中死去,而马克西姆·德温特只对隐瞒其死亡事实负有罪责[71]。2020年的翻拍版不受《守则》约束,恢复了杜穆里埃的原始情节。

PCA还参与了政治审查。当华纳兄弟公司想拍摄一部关于纳粹集中营的电影时,制片办公室禁止了它,理由是禁止“以负面眼光”描绘另一个国家的“机构[和]知名人物”,并威胁说如果电影公司继续制作,就会将此事提交给联邦政府[72]。这项政策阻止了许多反纳粹电影的制作。1938年,联邦调查局查获并起诉了一个纳粹间谍团伙,随后允许华纳公司制作《纳粹间谍自供》(1939)[73],三个臭皮匠的短片《你这讨厌的间谍!》(You Nazty Spy!,1940)成为好莱坞第一部公开嘲讽第三帝国领导人的电影[74],紧随其后的是《大独裁者》。

布林修改剧本和场景的权力激怒了许多编剧、导演和好莱坞巨头。布林影响了《北非谍影》(1942)的制作,反对明确提及瑞克和伊尔莎在巴黎同床,也反对电影提及雷诺上尉向请愿者勒索性爱恩惠;最终,这两点在完成版中仍然被强烈暗示[75]。遵守《守则》也排除了电影以瑞克和伊尔莎完成他们的通奸之爱作为结局的可能性,使得瑞克高尚的放弃成为必然结局,这是《北非谍影》最著名的场景之一[76][77]。

然而,一些好莱坞的创意人士却在《守则》的限制中找到了积极的一面。导演爱德华·德米特里克(Edward Dmytryk)后来表示,《守则》“产生了非常好的效果,因为它让我们思考。如果我们想传达一些需要审查的东西……我们必须巧妙地做到这一点。我们必须聪明。而且结果通常比我们直接做出来要好得多。”[79]

在主流电影公司系统之外,贫困片厂有时会违反《守则》,而区域(州权)发行系统运营的剥削电影发行商则利用漏洞公然违反《守则》,将电影伪装成道德故事或扒粪报导。一个例子是《童养媳》(Child Bride,1938),其中有一个涉及十二岁儿童演员(雪莉·米尔斯 Shirley Mills)的裸体场景。

新闻片大多不受《守则》的约束,尽管其内容在1934年底因公众对报道约翰·迪林杰七月遇害以及“娃娃脸”尼尔森和三名女孩在蓝岭山脉遇害(后两者发生在十一月的同一周[80])的愤怒而大多有所缓和,直到第二次世界大战才偏离《守则》太多。

然而,最著名的违反《守则》的案例是霍华德·休斯制作的西部片《英雄本色》。该片于1941年完成后被拒绝颁发批准证书,因为该片的广告特别强调了珍·罗素的胸部。当该片1943年首次上映一周后被MPPDA关闭时,休斯最终说服布林这没有违反《守则》,电影可以上映,尽管没有批准印章。该片最终于1946年全面上映[81]。大卫·O·塞尔兹尼克制作的《太阳浴血记》也于1946年在未经海斯办公室批准的情况下上映,其中包含了多处银幕死亡、通奸和欲望的展现。

这两部电影的票房成功成为20世纪40年代后期《守则》削弱的决定性因素,当时曾经是禁忌话题的强奸和异族通婚分别在《心声泪影》(1948)和《碧姬》(1949)中被允许。1951年,MPAA修订了《守则》,使其更加严格,详细列出了更多被禁止的词语和主题。然而同年,MGM总裁路易·B·梅耶,布林最重要的盟友之一,在与该影业制作主管多尔·沙里(Dore Schary)的一系列争议后被罢免。沙里偏爱粗犷的“社会现实主义”电影,经常与海斯办公室的意见相左。1954年,布林退休,主要是因为健康不佳,杰弗里·舍洛克(Geoffrey Shurlock)被任命为他的继任者[82]。

Remove ads

总结

视角

在整个20世纪40年代末和50年代,好莱坞继续在《制作守则》的限制下运作,但在此期间,电影业面临着非常严峻的竞争威胁。第一个威胁来自电视,这项新技术不需要美国人离开家就能观看电影。好莱坞需要向公众提供电视无法提供的东西,而电视本身也受到更严格的审查制度。

除了电视的威胁,电影业还经历着一段经济困难时期,而合众国诉派拉蒙影业公司案(1948)的判决更是雪上加霜,最高法院宣布垂直整合违法,因为违反了反垄断法,电影公司不仅被迫放弃对影院的所有权,也无法控制发行商提供什么电影[83]。

这导致来自不受《守则》约束的外国电影的竞争日益激烈,例如维多里奥·狄西嘉的《单车失窃记》(1948),该片于1949年在美国上映。1950年,电影发行商约瑟夫·伯斯汀(Joseph Burstyn)发行了《爱的途径》(The Ways of Love),其中包括短片《奇迹》(The Miracle),最初是罗伯托·罗塞里尼导演的多段式电影《爱情两部曲》(1948)的一部分。这一片段被认为嘲弄了耶稣诞生,因此纽约州摄政委员会(负责该州电影审查)吊销了该片的许可证。随后的诉讼“约瑟夫·伯斯汀公司诉威尔逊案”(Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson,俗称“奇迹判决”)于1952年由最高法院解决,最高法院一致推翻了其1915年的裁决(互助电影公司诉俄亥俄州工业委员会案),裁定电影有权受到第一修正案的保护,因此这一短片不能被禁止。这降低了政府监管的威胁,而政府监管曾被认为是《制作守则》的合理性依据,PCA对好莱坞电影业的权力也大大削弱了[84]。

两部瑞典电影,1951年的《仲夏夜初恋》和英格玛·伯格曼1953年的《不良少女莫妮卡》,于1955年作为剥削电影发行,它们的成功引发了一波具有性挑逗性的欧洲电影进入美国影院。一些英国电影,如《风月忏情》(1961)、《甜言蜜语》(1961)和《血气方刚》(1964),挑战了传统的性别角色,公开对抗对同性恋者的偏见,所有这些都明显违反了好莱坞《制作守则》。

此外,战后年代美国文化逐渐温和地自由化。“全国道德联盟”(National Legion of Decency)的抵制不再能够百分之百地造成一部电影的票房失败(到20世纪50年代,一些电影不再受到该联盟的谴责),《守则》的几个方面也逐渐失去了禁忌性。1956年,《守则》的部分内容被重写,以接受异族通婚、通奸和卖淫等主题。例如,米高梅公司曾两次(1940年和1946年)取消了重拍前《守则》时代涉及卖淫的电影《飞絮沾泥》的计划,因为角色安娜不允许被描绘成妓女。到1962年,此类主题已可被接受,原版电影获得了批准印章[85]。

1956年的两部电影《坏种》和《娇娃春情》在PCA内部引起了巨大争议。前者涉及儿童死亡,包括“邪恶儿童”主角罗达最终的死亡,这是为了遵守《守则》“犯罪不得得利”的规定而修改了原著结局的结果。另一方面,后者因其煽动性的宣传而遭到宗教和道德领袖的强烈抨击,而MPAA因批准一部嘲笑执法部门并经常使用种族歧视性称谓的电影而招致大量批评。然而,道德联盟对该片的谴责并未引起宗教当局的统一回应,其中一些认为其他电影,包括同年上映的《十诫》,也有类似程度和强度的感性内容[86][87]。

在20世纪50年代,电影公司找到了既遵守《守则》又同时规避它的方法[89]。1956年,哥伦比亚收购了一家专门进口外国艺术电影的艺术影院发行商金斯利制作公司(Kingsley Productions),以发行和利用电影《上帝创造女人》(1956)的恶名。哥伦比亚与MPAA的协议禁止其在没有批准印章的情况下发行电影,但协议没有具体说明子公司可以做什么。因此,为了挑战和削弱《守则》,不少子公司发行商被利用起来,哥伦比亚等主要电影公司甚至还创建起这类子公司来[90]。联美也效仿,于1958年收购了艺术电影发行商洛佩特电影公司(Lopert Films),在十年内,所有主要电影公司都开始发行外国艺术电影[91]。

作家彼得·列夫(Peter Lev)写道:

赤裸裸的性爱在外国电影中变得司空见惯,以至于“外国电影”、“艺术电影”、“成人电影”和“性爱电影”在几年内几乎成了同义词[92]。

从20世纪50年代后期开始,越来越露骨的电影开始出现,例如《朱门巧妇》(1958)、《夏日痴魂》(1959)、《惊魂记》(1960)和《琴瑟怨》(1960),这些电影通常涉及自1934年《制作守则》开始执行以来未在好莱坞电影中出现的成人题材和性问题。MPAA不情愿地授予这些电影批准印章,尽管仍是在做出某些修改后才同意[93][94]。由于其主题,比利·怀德的《热情如火》(1959)未获得批准证书,但仍然成为了票房大片,因此进一步削弱了《守则》的权威[95]。

在对抗《守则》的前沿是导演奥托·普雷明格,他的电影在20世纪50年代屡次违反《守则》。他1953年的电影《倩女怀春》,讲述了一个年轻女子试图声称她打算在结婚前保持贞洁来玩弄两个追求者的故事,由联美在没有批准证书的情况下发行,这是MPAA成员公司发行的第一部此类影片。普雷明格后来制作了《金臂人》(1955),该片描绘了被禁止的吸毒主题,以及《桃色血案》(1959),该片涉及谋杀和强奸。像《热情如火》一样,普雷明格的电影直接冲击了《制作守则》的权威,它们的成功加速了其废弃[95] 。

1964年,由薛尼·卢梅执导、洛·史泰格主演的纳粹大屠杀电影《典当商》最初被拒绝,因为其中有两位女演员琳达·盖瑟(Linda Geiser)和塞尔玛·奥利弗(Thelma Oliver)完全暴露胸部的两个场景,以及奥利弗和杰米·桑切斯(Jaime Sánchez)之间被描述为“不可接受的性暗示和情欲”的性爱场景。尽管遭到拒绝,该片的制片人仍安排联美艺术家公司(Allied Artists)在没有《制作守则》印章的情况下发行该片,纽约的审查员未实行《守则》管理人员要求的删减便许可了该片。制片人向MPAA提出了上诉。MPAA以6比3的投票结果,给予该片特例批准,条件是“缩减制作准则管理局认为不可批准的场景长度”。要求的裸体缩减是最小的,媒体认为这一结果是该片制片人的胜利[96]。

《典当商》是第一部包含裸体胸部但获得《制作守则》批准的电影。守则的这一例外被视为“一个特殊而独特的案例”,当时《纽约时报》将其描述为“一个史无前例的举动,但不会开创先例”。在2008年对那个时代电影的研究《革命中的图片》(Pictures at a Revolution)中,马克·哈里斯(Mark Harris)写道,MPAA的批准是“对《制作守则》一系列伤害中的第一次,这些伤害将在三年内证明是致命的。”[97]

Remove ads

1963年,MPAA总裁埃里克·约翰斯顿去世,他曾“自由化”过《守则》。接下来的三年,两个派系之间展开了权力斗争,导致《守则》的应用不稳定。最终,到1966年,“自由派”派系获胜,任命杰克·瓦伦蒂(Jack Valenti)为协会的新任主席。过渡时期的混乱使得执行变得不可能,而《制作守则》的反对者瓦伦蒂开始着手建立一个分级制度,将减少电影限制。这一想法早在1960年就曾被考虑,以回应未经批准的《热情如火》和《桃色血案》的成功[来源请求]。

1966年,华纳兄弟发行了《灵欲春宵》,这是第一部带有“建议成人观众观看”(SMA)标签的电影。由于PCA委员会对审查电影中露骨的语言存在分歧,瓦伦蒂谈判达成了一项妥协:单词“screw”被删除,但其他语言保留,包括短语“hump the hostess”。尽管包含了以前被禁止的语言,该片仍然获得了《制作守则》的批准[33]。

同年,英国制作、美国投资的电影《春光乍现》因其多处裸体、前戏和性交情节而被拒绝获得《制作守则》批准。米高梅仍然以特制的化名“首映制作公司”(Premier Productions)发行了该片。这是MPAA成员公司首次直接制作未获批准证书的电影。此外,原先冗长的《守则》被替换为一份列出11个要点的清单,概述了新《守则》的界限将是当前的社区标准和良好品味。任何包含适合年长观众内容的电影都将在其广告中带上SMA标签。随着这个新标签的创建,MPAA开始非官方地对电影进行分类[44]。

MPAA电影分级制度于1968年11月1日生效,包括四个分级符号:“G”表示建议所有年龄段的人观看(所有年龄段的人均可入场),“M”表示建议成人观众观看,“R”表示受限制(16岁以下儿童未经父母或成年监护人陪同不得入场),以及“X”表示16岁以下儿童不得入场。到1968年底,杰弗里·舍洛克辞去职务,PCA实际上解散,取而代之的是由尤金·多尔蒂(Eugene Dougherty)领导的守则与分级管理局(CARA)。CARA将在1978年将“守则”改为“分类”[98][99]。

1969年,由维尔戈特·舍曼(Vilgot Sjöman)执导的瑞典电影《好奇的是我》因其对性行为的坦率描绘最初在美国被禁;然而,这一禁令被最高法院推翻。1970年,由于对“成人观众”含义的混淆,M级被改为“GP”,意为“普遍放映,但建议父母指导”,然后在1972年改为目前的“PG”,意为“建议父母指导”。1984年,为了回应公众对《小精灵》和《魔宫传奇》等PG级电影中恐怖元素严重程度的投诉,创建了“PG-13”分级,作为PG和R之间的中间等级。1990年,X级被替换为“NC-17”(17岁以下儿童不得入场),因为前者带有与色情作品相关的污名;由于X级未被MPAA注册商标(MPAA估计制片人会更愿意自行对这类产品进行评级),很快被成人书店和剧院占用,他们将其产品标为X、XX和XXX级[100]。

由于美国人道协会依赖海斯办公室才能获得监督电影制作现场的权利,海斯办公室于1966年关闭,也导致电影现场虐待动物的事件增加。协会直到1980年才重新获得进入权限[101]。

Remove ads

参见

注释

来源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads