热门问题

时间线

聊天

视角

射电星系

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

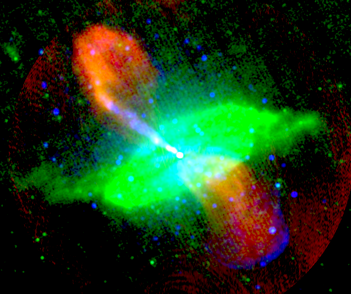

射电星系是一种其巨大的无线电发射区域远远超出了其可见结构的星系。这些高能无线电波瓣是由其活动星系核的喷流提供动力的[1]。它们在10 MHz和100 GHz之间的无线电波波长下的亮度高达1039 W[2]。无线电发射是由同步辐射过程引起的。观测到的无线电发射结构是两股喷流和外部介质之间的相互作用决定的,并受到相对论光束效应的影响。宿主星系几乎都是巨大椭圆星系。“电波”活动星系可以在远距离被探测到,这使它们成为观测宇宙学的宝贵工具。最近,人们对这些天体对星系间介质的影响进行了大量研究,特别是在星系群和星系团中。

射电星系一词通常用于指代整个喷流系统,而不仅仅是其宿主星系。一些科学家认为黑洞喷流系统一词更准确,更不容易混淆[3][4]。大小达到0.7兆帕或更大的射电星系通常被称为巨型射电星系[5]。

Remove ads

排放过程

来自喧噪的电波活动星系的无线电发射是同步辐射,这是从其非常平滑、自然的宽频性质和强烈的极化推断出来的。这意味着无线电发射的等离子体至少包含具有相对论速度(洛伦兹因子为〜104)的电子和磁场。由于等离子体必须是中性的,因此它还必须包含质子或正电子,但无法直接从同步辐射观测中确定粒子含量。此外,无法通过观察来确定粒子和磁场中的能量密度:相同的同步加速器发射率可能是少数电子和强场或弱场和许多电子的结果,或者介于两者之间。可以确定最小能量条件,即具有给定发射率的区域可以具有的最小能量密度,但多年来,没有特别的理由相信真实能量接近最小能量[6]。

同步辐射的姊妹过程是逆康普顿过程,其中相对论电子与环境光子和汤姆孙散射将它们转化为高能量。事实证明,来自电波噪声源的逆康普顿发射在X射线中尤为重要[7],而且,由于它仅取决于电子的密度,因此检测逆康普顿散射可以对粒子和磁场中的能量密度进行某种程度的模型依赖性估计。这被用来论证许多强大的来源实际上非常接近最低能量条件。

同步辐射并不局限于无线电波长:如果无线电源可以将粒子加速到足够高的能量,那么在无线电波长中检测到的特征也可能在红外线、光学、紫外线甚至X射线中看到。在后一种情况下,在典型的磁场强度下,负责的电子必须具有超过1 TeV的能量。同样,偏振和连续谱用于区分同步辐射与其它发射过程。喷流和热点是高频同步加速器发射的常见来源。由于很难在观测上区分同步辐射和逆康普顿辐射,这使它们成为正在进行的研究主题。

过程统称为粒子加速,产生相对论和非热粒子群,从而产生同步辐射和逆康普顿辐射。费米加速是喧噪电波活动星系中一个合理的粒子加速过程。

Remove ads

射电星系的结构

射电星系,以及在较小程度上,喧噪电波的类星体在电波图中显示了广泛的结构。最常见的大型结构称为波瓣:这是一双,通常是相当对称的,大致呈椭圆形的结构,且位于活跃核心的两侧。极少数的低亮度光源表现出通常称为羽流的结构,这些结构要细长得多。一些射电星系显示出一两个长而窄的特征,被称为喷流(最著名的例子是在室女座星系团中的]巨星系M87),直接来自核心并到达波瓣。自1970年代以来[8][9],最广泛接受的模型是,波瓣或羽流由高能粒子的“光束”和来自活动星系核附近的磁场提供动力。喷流被认为是光束的可见表现,术语“喷流”通常用于指代可观察的特征和潜在的流动。

1974年,无线电源被伯纳德·法纳罗夫和茱莉亚·M·莱利分为两类,现在称为法纳罗夫-莱利分类 I类(FRI)和II类(FRII)[10]。这种区分最初是基于大规模无线电发射的形态(类型由无线电发射中最亮点之间的距离决定):FRI朝向中心的光源最亮,而FRII源在边缘最亮。法纳罗夫和莱利观察到,这两类之间的光度存在相当明显的差异:FRI为低光度,FRII具有高亮度[10]。通过更详细的无线电观测,形态反映了射电源中的能量传输方法。FRI天体的中心通常有明亮的喷流,而FRII天体在波瓣末端有微弱的喷流,但有明亮的“热点”。FRII似乎能够有效地将能量传输到波瓣的末端,而FRI光束效率低下,因为它们在行进过程中会辐射出大量的能量。

更详细地说,FRI/FRII的划分取决于宿主星系环境,因为FRI/FRII跃迁在更大质量的星系中以更高的光度出现[11]。已知FRI喷流在其无线电发射最亮的区域减速[12],因此,FRI/FRII跃迁似乎反映了喷流/光束是否可以通过宿主星系传播,而不会因与星系间介质的相互作用而减速到次相对论速度。通过对相对论性光束效应的分析,已知FRII源的喷流在到达波瓣末端时保持相对论性(速度至少为0.5c)。通常在FRII源中看到的热点被解释为当超音速喷流在源末端突然终止时形成冲击的可见表现,它们的光谱能量分布与这张图片一致[13]。通常可以看到多个热点,反映了冲击后的持续外流或喷流终止点的移动:整个热点区域有时被称为热点复合体。

根据其无线电结构,为几种特定类型的射电源命名:

- “经典双波”是指具有明显热点的FRII源。

- “宽角尾”通常是指介于标准FRI和FRII结构之间的源,具有高效的喷流,有时也有热点,但在星团的中心或附近发现了羽流而不是波瓣。

- “窄角尾”或“头尾源”描述了一种FRI,当它穿过星系团时,似乎会被冲压力弯曲。

- “双火焰”是指具有漫反射波瓣,但既没有喷流也没有热点的源。一些这样的能源可能是“可再生能源”,其能源供应已被永久或暂时关闭。

Remove ads

生命周期和动态

最大的射电星系有延伸到百万秒差距尺度的波瓣或羽流(巨型射电星系的情况更明显[14]例如3C 236),这意味着数千万到数亿年的增长时间。这意味着,除了非常小、非常年轻的射电源的情况外,我们无法直接观察射电源动力学,因此必须求助于大量天体的理论和推论。显然,射电源必须从小规模开始,然后逐渐扩大。对于具有波瓣的射电源,动力学相当简单[8]:喷流为瓣叶提供能源,瓣叶的压力增加,瓣叶膨胀。它们膨胀的速度取决于外部介质的密度和压力。外部介质的最高压力阶段,因此从动力学的角度来看是最重要的阶段,是发射X射线的扩散热气体。很长一段时间,人们认为强大的射电源会以超音速膨胀,推动一个冲击波穿过外部介质。然而,对X射线的观测表明,强大的FRII源的内瓣压力通常接近外部热压,并不比超音速膨胀所需的外部压力高多少[15]。已知唯一明确的超音速膨胀系统是由低功率射电星系半人马座A的内瓣组成,这可能是活动核相对较新爆发的结果[16]。

宿主星系和环境

这些射电源的宿主被发现几乎总是椭圆星系。附近的一些西佛星系显示出微弱的小型电波喷流,但它们在无线电波段的亮度不足以被归类为喧噪射电星系,也不比宿主螺旋星系大10-100倍,无法与标准射电星系相媲美。对喧噪射电星系类星体和[[[耀变体]](英语:blazar)的宿主星系的一些观测表明,它们的宿主也是椭圆星系。对椭圆星系的强烈偏好可能有几个原因。一个原因是椭圆星系通常包含质量最大的黑洞,因此能够为最明亮的活动星系提供能量(见爱丁顿光度)。另一个原因是椭圆星系通常栖息在更丰富的环境中,提供了一个大规模的暖-热星系际介质来限制射电源。也可能是因为螺旋星系中大量的冷气体以某种管道扰乱或扼杀了正在形成的喷流。迄今为止,这些观察结果还没有令人信服的单一解释。

然而,自2011年发现奇异射电星系斯佩卡以来[17][18],位于盘状/螺旋星系中的大型射电星系的数量一直在稳步增长。第一个这种奇怪的球状射电星系是在数十年前发现的,即1998年在阿贝尔428星系团中发现的J0313-192[19]。可能是由于新的灵敏无线电和光学全天巡天的可用性,此类“类斯佩卡天体”或螺旋DRAGN列表的数量已增加到几十个。像斯佩卡这样的射电星系不仅可以发射巨大的百万秒差距尺度的波瓣,而且在本质上也是偶发性的,拥有两对相对论磁化等离子体波瓣。宿主螺旋星系也可能是质量极大的螺旋星系,与典型的螺旋星系相比,它们的光学颜色大多是红色的。据推测,在早期宇宙中,当椭圆星系的数量少于螺旋星系时,这种星系可能更为常见[17]。

Remove ads

统一模型

不同类型的活跃喧噪射电星系由统一的模型联系在一起。导致采用强大射电星系和喧噪电波类星体统一模型的关键观测结果是,所有类星体似乎都向我们发射,在核心显示出超光速运动[20]在靠近我们的源头一侧有明亮的喷流(“莱因-加林顿效应”[21][22]:)。如果是这样的话,一定有一群物体没有向我们发射,而且,由于我们知道波瓣不受发射的影响,只要从侧面看射电源时类星体核被遮挡,它们就会表现为射电星系。现在人们普遍认为,尽管尚不清楚如果从正确的角度观察,所有这些射电星系是否都是类星体,至少有一些强大的射电星系“隐藏”了类星体。以类似的思路,低功率射电星系是蝎虎座BL型天体的一个可能的母体。

射电星系的用途

射电星系和喧噪电波类星体已被广泛使用,特别是在80年代和90年代,用于寻找遥远的星系:通过基于无线电频谱进行选择,然后观察宿主星系,可以在望远镜时间内以适中的成本找到高红移的天体。这种方法的问题是,活动星系的宿主可能不是红移星系的典型代表。同样,射电星系过去也被用来寻找遥远的X射线发射星系团,但现在更倾向于公正无偏的选择方法。现时已知最遥远的射电星系是TGSS J1530+1049,其红移为5.72[23]。

已经做了一些工作,试图使用射电星系作为标准尺来确定宇宙学参数。这种方法充满了困难,因为射电星系的大小取决于它的年龄和环境。然而,当使用射电源模型时,基于射电星系的方法可以与其它宇宙学观测结果很好地一致[24]。

无论射电源是否以超音速膨胀,它都必须在膨胀时对抗外部介质,因此它将能量用于加热和提升外部等离子体。储存在强射电源波瓣中的最小能量可能是1053J。这种来源在外部介质上完成的工作的下限是这个的几倍。现时对射电源的兴趣很大程度上集中在它们在当今星系团中心必须产生的影响上[25]。同样有趣的是,它们可能对宇宙学时间内的结构形成产生影响:人们认为,它们可能提供了一种回响机制来减缓最大质量物体的形成。

术语

广泛使用的术语现在很尴尬,因为人们普遍认为类星体和射电星系是同一个物体(见上文)。由首字母组成的缩略词“DRAGN”(英语:Double Radiosource Associated with Galactic Nucleus),意为“与星系核相关的双放射源”,是由帕翠克·莱希(英语:Patrick Leahy)于1993年创造,现时仍在使用[26][27]。“外星系射电源”很常见,但可能会导致混淆,因为在无线电调查中检测到许多其它星系外物体,特别是星暴星系。“喧噪电波活动星系”是明确的,因此在本文中经常使用。

相关条目

参考文献

延伸读物

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads