热门问题

时间线

聊天

视角

卢西塔尼亚号沉没事件

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

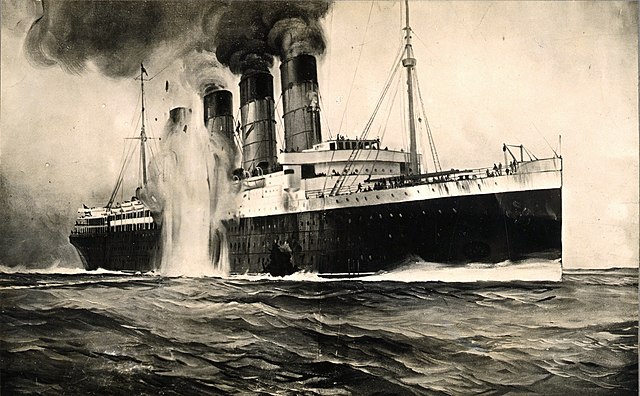

卢西塔尼亚号沉没事件(英语:Sinking of the RMS Lusitania)是发生于第一次世界大战期间,即1915年5月7日在爱尔兰岛金塞尔岬以南约11海里(20千米)的凯尔特海海域的船难事件。当时,在英国注册、由冠达邮轮经营的远洋邮轮卢西塔尼亚号,遭德意志帝国海军的U型潜艇U-20发射鱼雷击沉。该海域已被德国宣告为对英国实施无限制潜艇战的战区,这一政策于协约国对德国及其盟国展开海上封锁三个月后正式公布。

在卢西塔尼亚号自美国纽约启航前,乘客曾接获警告,称搭乘英国船只穿越该海域具有潜在危险。然而,实际袭击发生时并无任何预警。由瓦尔特·施维格上尉指挥的U-20潜艇,当时潜伏于卢西塔尼亚号右舷约700米(2,300英尺)处,从水下发射一枚鱼雷,命中该船。随后船体内部发生第二次爆炸,导致整艘船于短短18分钟内沉没。[2][3]:429U-20的主要任务是攻击战舰及大型邮轮。事发时,卢西塔尼亚号上共有1,960人,包括乘客、船员与偷渡客,其中仅有763人生还(生还率约为39%)。罹难者中约有128人为美国公民。[1][4]这起事件在国际间引起对德国的强烈谴责,并成为美国于两年后,即1917年4月6日正式对德宣战的重要因素之一。美国政府亦广泛利用卢西塔尼亚号遇袭的相关影像,作为宣传及征兵之用。[3]:497–503

英国与美国当局对沉没原因所展开的调查,受限于战时保密需求及政治宣传考量,倾向将责任完全归咎于德国。[2]然而,卢西塔尼亚号虽然名义上为民用载客船只,实际上其货舱中运载有约173吨战争物资,包括420万发步枪子弹、近5,000枚装有破片的炮弹外壳,以及3,240枚黄铜制击发引信。[5][6][7]这些军事物资的存在引发了关于该船沉没是否合法的激烈辩论,且相关争议自战时起至今仍未完全平息。[8][9]

部分历史学者主张,英国政府在时任海军大臣温斯顿·丘吉尔的主导下,刻意让卢西塔尼亚号暴露于危险中,以激怒德国并促使美国参战。他们指出,英方当局曾刻意隐匿关键情报[10][11][12],未派遣护卫舰队护航,且丘吉尔本人于私人信件中曾提到,“引诱中立国船只进入战区”对促成美国与德国开战“至关重要”[9][13]。不过,这一阴谋论亦遭到其他学者质疑,认为缺乏明确证据证实存在故意将邮轮置于险境的行为。

Remove ads

背景

卢西塔尼亚号在建造时,其建造与营运成本部分由英国政府补贴,条件是该船在必要时可转为武装商船巡洋舰(Armed Merchant Cruiser,简称AMC)。第一次世界大战爆发后,英国海军部曾考虑征用卢西塔尼亚号作为武装商船巡洋舰,并将其列入官方的AMC名单中。[14]

然而,英国海军部后来撤销了这一决定。原因在于卢西塔尼亚号此类大型邮轮耗煤量极高,每日需消耗约910吨(每小时约37.6吨),对于海军部的燃煤储备构成沉重负担。此外,大型快船外型显眼,难以隐匿,因此被认为不适合担任巡洋用途。相较之下,小型邮轮则更常被用作运输船。因此,卢西塔尼亚号尽管保留在官方AMC预备名单中,实际上并未被征用。《詹氏世界舰船年鉴》(Jane’s All the World’s Fighting Ships)1914年版中,仍将卢西塔尼亚号与毛里塔尼亚号一并列为辅助巡洋舰。当时所有英德双方时速超过18节的邮轮皆被列入此类舰艇清单中。[15][16]

战争爆发初期,人们对卢西塔尼亚号及其他大型邮轮的安全深感忧虑。卢西塔尼亚号战争开始后首次自美返英航行时,为降低被敌方识别的风险,特地改漆为单调灰色。随着皇家海军有效遏制了德国海军活动,海上贸易威胁迅速消退,许多人认为大西洋对如卢西塔尼亚号之类的邮轮而言已较为安全,只要营运收入足以维持其航行支出。1914年秋至1915年冬,许多大型邮轮因大西洋乘客运输需求下降及为避免触雷或其他战争风险而被封存。部分邮轮后来被改为运输舰或医疗船使用。卢西塔尼亚号则继续维持商业营运,虽然当时的订票情况并不热烈,但仍足以维持航线开行。船公司亦采取了节约措施,包括关闭第4锅炉室以节省煤炭与人力成本,此举使船速由原先超过25节降至21节(约每小时46至39公里)。尽管如此,她仍是当时仍在营运最迅速的一级客船。[17]

随着海上威胁看似减弱,卢西塔尼亚号亦恢复原本的外观涂装。船名重新以镀金字体呈现,烟囱恢复冠达航运标准涂装,上层建筑也重新漆为白色。此外,船体黑色部分上方新增了一条青铜色/金色的装饰线条。[18]

Remove ads

1914年8月战争爆发后,英国立即对德国实施海上封锁,并公布了一份广泛的违禁品清单,后来甚至将食物也列为违禁品。1914年11月初,英国进一步宣布北海为“军事区域”,所有进入该海域的船只若不遵守英国皇家海军的特定指示,将自行承担风险。[19][20]

随着战争进入1915年初,对英国航运构成新威胁的是德国的U型潜艇。最初,潜艇仅用于攻击军舰,战果虽偶有斩获,但主要属于战术性胜利。随后,潜艇也开始攻击商船,尽管大多仍遵守传统的“巡洋舰规则”。然而,为了在大西洋上争取优势并确立海军的新战略角色,德国海军总司令雨果·冯·波尔(Hugo von Pohl)在过度高估潜艇战果的前提下,于1915年2月4日宣称英国本土周边海域为战争区域,自2月18日起,该区域内的协约国船只可被不加警告地击沉。虽然表面上并非完全不加限制的潜艇战,德国仍表示会设法避免攻击中立国船只,[21]但德意志帝国海军参谋本部实际上已秘密指示潜艇舰长以乘客船为攻击目标,试图借此震慑航运业。[22]尽管德国当时仅拥有21艘潜艇,且大多未处于战备状态,外界普遍未将此威胁视为严重。[23]美国政府对此警告德国,如有任何美国公民因此丧命,将“严加追责”。[24][25]

德国发表潜艇战宣言时,卢西塔尼亚号正横渡大西洋前往利物浦,其反应一度引发混乱。时任船长丹尼尔·道(Daniel Dow)在美国乘客要求下悬挂美国国旗,以期避免潜艇攻击,然而此举引发美德两国政府的强烈争议。[26]在随后的一次航行中,卢西塔尼亚号预定于1915年3月6日抵达利物浦。英国海军部为其发布了避开潜艇的具体指令。尽管皇家海军驱逐舰资源短缺,海军上将亨利·奥利弗仍下令派遣路易斯号驱逐舰与拉弗罗克号护航,并派遣伪装武装舰(Q船)里昂号(Lyons)在利物浦湾巡逻。[27] 然而,当驱逐舰的指挥官试图致电冠达邮轮以确定卢西塔尼亚号位置时,冠达邮轮以安全理由拒绝提供讯息,并将其转介至海军部。双方试图以无线电联系船只时,因缺乏与商船通讯所需的加密代码,只能明文通讯。为避免自身位置曝光,船长道拒绝明确报出位置,仅以加密讯息回应,并故意报出与实际位置相距甚远的坐标,最终未获护航独自驶入利物浦港。[3]:91–2[28][29]:76–7[26]

因应潜艇威胁,卢西塔尼亚号也在外观与操作上进行了部分调整。她被命令在战区内不得悬挂任何国旗;船长亦收到多项警告与建议,协助其判断如何最有效保护船只免于潜艇攻击。此外,推测其烟囱已涂成深灰色以降低能见度。惟由于卢西塔尼亚号外型过于知名,无法彻底伪装其身份,船艏上的船名亦未加以涂抹。[30][31]

在外界仍一无所知的情况,潜艇战进一步升级。1915年3月28日,在所谓的“萨瑟号事件”中,一艘德国潜艇于水面上拦截了英国客轮法拉巴号(Falaba)。目击者指出,潜艇仅给予该船约10分钟时间进行疏散,随后便发射鱼雷将其击沉,导致一名美国人死亡,成为第一次世界大战中首位美国籍罹难者。4月1日,德国海军参谋总长古斯塔夫·巴赫曼向德皇威廉二世递交备忘录,指出至当时为止被击沉的船只数量远远不足,显示潜艇战若无法实施“全面无限制攻击”便难以产生实效。他主张,潜艇应不再受限于辨识目标国籍或船只身份的规则。威廉二世在铁必制的支持下,于4月2日下达秘密指示,要求限制潜艇使用“巡洋舰规则”(即浮上海面对目标船只发出警告并让其疏散)这一常见策略,并强调此举将使潜艇暴露于更大风险之中。该新政策据历史学家亚瑟·林克(Arthur Link)所述,造成了一种“操作上的灰色地带”,增加了误判的可能性。尽管如此,该命令并未提升击沉船只的效率——在1915年4月被击沉的17艘船中,有6艘属于中立国。德方最终自我说服,美国并不会作出强硬反应。他们认为:“美国政府的政策被一种思想所主导:避免卷入任何纠纷。‘我们什么都不想参与’成了唯一原则。”[32] 4月底至5月初,德国对另外两艘美国船只发动攻击。4月29日,卡欣号(Cushing)遭受空袭,但未造成人员伤亡;5月1日,古尔福莱特号(Gulflight)油轮遭潜艇鱼雷攻击,造成3人死亡。在这些事件发生前,美国总统伍德罗·威尔逊尚未对任何一起事件做出正式回应,但事态发展很快便让他无法再保持沉默。[33]

1915年4月,原任船长丹尼尔·道(Daniel Dow)因长期处于战区航行导致精神压力过大,辞去职务。冠达邮轮公司事后解释称他“身心疲惫,确实病倒了”。[34]其职位由威廉·汤玛斯·特纳接任。特纳曾在战前担任卢西塔尼亚号、毛里塔尼亚号与阿奎塔尼亚号等船舰的船长。[35] 1915年4月17日,卢西塔尼亚号自利物浦启航,展开其第201次横渡大西洋的航程,并于4月24日抵达纽约。

1915年4月中旬,德意志帝国驻美大使约翰·海因里希·冯·贝恩斯托夫对潜艇战于2月启动以来的合法性持续抱持疑虑,并认为美国社会对其潜在危险性仍存低估。在与其他德国政府部门代表会商后,决定对美国媒体发出一则公开警告。[36]该通告计划刊登于包括纽约在内的50家美国报纸上:[37]

公告!

旅客, 凡欲搭乘横渡大西洋航程,敬请留意: 德意志帝国及其同盟国与大不列颠及其同盟国之间现正处于战争状态; 战争区域包括英国本土附近海域; 根据德意志帝国政府正式公告,凡悬挂英国或其同盟国旗帜之船只,在上述水域内均有可能被摧毁; 因此,凡搭乘英国或其同盟国船只于战区航行者,须自行承担风险。

德意志帝国大使馆

华盛顿哥伦比亚特区,1915年4月22日

该公告原定于4月24日、5月1日与5月8日(皆为星期六)刊登,惟因技术问题,最终延至4月30日才正式刊出,距卢西塔尼亚号回航仅剩一天。有些报纸甚至将警告与卢西塔尼亚号返航广告刊登于同一版面,形成引人注目的并列画面。[36][38]尽管此为巧合,仍引起媒体骚动、美国政府的不满,以及乘客与船员的担忧。[39]

Remove ads

事件经过

尽管许多英国客轮已被征召参与战争任务,卢西塔尼亚号仍维持其常规航线,往返于英国利物浦与美国纽约之间。船长特纳,因喜爱在岸上佩戴圆顶硬礼帽而绰号“圆顶帽比尔”(Bowler Bill),试图安抚乘客,强调该船即便在减速航行的情况下,依然能够凭借速度优势避开潜艇攻击。[40]当时潜艇在水面航速仅约16节,水下航速更低至9节,因此除非潜艇近距离守候,否则很难成功发动攻击。

1915年5月1日中午,卢西塔尼亚号自纽约启程返回利物浦,比原定时间晚了两小时。延迟原因为最后一刻将41名乘客与船员自刚被征用的卡梅罗尼亚号转移上船。[3]:132–133船离港后不久,三名操德语的男子被发现藏身于侍者储物间。利物浦警方的侦探督察威廉·皮尔波因特(William Pierpoint)伪装成一等舱乘客搭乘本次航程[41],对三人展开审问,并计划待船抵达利物浦后再进一步扣押讯问。[3]:131–132, 445

船员中还包括一名英国人尼尔·利奇(Neal Leach),他曾在战前于德国担任家庭教师,战争爆发后一度被德国拘留,后获释返英。德国驻美大使馆得知其抵美消息后,他与多名德国特工会面。利奇与三名偷渡者最终于沉船事件中罹难。他们身上被发现有摄影设备,因此很可能被指派从事间谍活动。据信皮尔波因特早已掌握利奇的相关情资;他在船难中幸存。[3]:131–132, 445

当卢西塔尼亚号自纽约54号码头离开时,船上共载有1,960人,包括693名船员、3名偷渡者与1,264名乘客。乘客主要为英国公民与大量加拿大人,其中包括159位美国人。另有124名儿童。以在北大西洋航线上享有盛誉的头等舱而言,此次仅达到略超半数的预订量,共290人。二等舱严重超载,接载601人,远超原设计容量460人。船方安排部分二等舱乘客转入住尚有空位的头等舱,以缓解过度拥挤的情况;特别是大量婴幼儿使得部分双人或四人舱得以容纳更多人。至于三等舱,则维持东行航程的惯常人数,仅有370人搭乘,低于其1,186人设计容量。[42][1]

Remove ads

在卢西塔尼亚号航行于大西洋期间,英国皇家海军海军部通过信号情报和无线电测向寻找技术,持续追踪由施维格上尉指挥的德国潜艇U-20的动态。该潜艇于4月30日从博尔库姆出发,向西北方向驶过北海。5月2日,U-20抵达彼得黑德,随后绕过苏格兰北部和爱尔兰,沿爱尔兰的西南海岸行驶,最终进入爱尔兰海。尽管海军部房间40号室已经知道潜艇的出发地、目的地和预期到达时间,但由于解码部门的活动极为机密,甚至连负责追踪敌方舰船的普通情报部门和负责警告商船的贸易部门都未获知这些情报。只有海军部的最高官员才有权查看这些消息,并且仅在他们认为必要时才会发出警告。[43]

在3月27日,40号室截获了一条消息,清楚显示出德国已经破译了用于向英国商船发送消息的密码。海军部警告保护商船的巡洋舰不要再使用这一密码进行指令传递,因为这样同样可能会吸引敌方潜艇的注意,甚至将船只引向潜艇的攻击。然而,皇后镇(今科夫)未收到这一警告,仍然使用被破解的密码发送指令,直到卢西塔尼亚号遇难后才进行更改。当时,英国皇家海军大力参与加里波利登陆的前期准备,情报部门正在进行一项虚假消息计划,旨在误导德国认为英国将对其北部海岸发动攻击。作为其中的一部分,英国自4月19日起停止了与荷兰的普通跨海通行,并向德国泄漏了有关从英国西部和南部港口出发的运兵船的虚假报告。这导致德国军方要求对预期的运兵船进行进攻行动,进而引发了德国潜艇在英国西海岸的活动激增。海军舰队收到警告,预计会有更多潜艇出现,但这一警告未能传达到负责商船的海军部门。战舰“猎鹰号”(Orion)从德文港海军基地回到苏格兰的时间被推迟至5月4日,并被指示保持距爱尔兰海岸100海里(190公里)的距离。[44]

5月5日,德国U-20潜艇在金塞尔岬附近拦截了一艘商用纵帆船“拉索姆伯爵号”(Earl of Lathom),检查其证件后,命令船员弃船,随即以炮火将该船击沉。5月6日,U-20在快速岩(Fastnet Rock)附近向一艘自古巴出发、悬挂中立国旗的英国汽船“卡约罗曼诺号”(Cayo Romano)发射鱼雷,但仅以数英尺之差未击中。[45]

5月5日22时30分,英国皇家海军向所有船只发出未加密警告:“爱尔兰南岸附近有潜艇活动”,而在午夜的例行晚间警报中则补充:“快速岩附近有潜艇出没”[46]。5月6日,U-20击沉了6,000吨级汽船“候选人号”(Candidate)。随后,尽管遇到航行笔直的16,000吨客轮金阿拉伯号,但因阿拉伯号速度过快,U-20未能成功发射攻击。不久,U-20又击沉了另一艘未悬挂国旗的6,000吨英国货船“百夫长号”(Centurion)。这些行动均发生于法斯耐特灯塔附近,约在卢西塔尼亚号最终遇袭地点以东70英里处。根据40号室的档案记录,百夫长号于6日下午遭击沉,成为在卢西塔尼亚号遇袭前,U-20最后一次被确知的位置。[47]

由于新沉船事件的消息尚未传抵昆士镇海军部,6日至7日午夜广播中关于潜艇的具体提及被取消,海军部正确推测快速岩附近已无潜艇活动。[48]6日早晨,卢西塔尼亚号仍位于爱尔兰南方750海里(1,390公里)外的北大西洋上。然而,当晚特纳船长收到了两则警告讯息:一则于19时52分收到,重申爱尔兰南岸有潜艇活动(当时错误地认为区域内有多艘潜艇活动);另一则原于中午发出但于20时05分才接收,指示:“……避开岬角;以全速通过港口;沿中航道航行。快速岩附近有潜艇出没。”[49]当时,卢西塔尼亚号距快速岩约370海里。日后特纳遭指责未能充分遵守这些指示。[50][51] 当晚,船上举办了水手慈善基金音乐会,特纳船长亦被要求出席,在头等舱交谊厅内参加活动。[3]:197

至7日凌晨5时,卢西塔尼亚号航至快速岩以西南约120海里(220公里)处,与武装登船舰“鹧鸪号”(Partridge)会合。[53]6时,海面起雾,特纳下令加派瞭望员,并在进入战争区域时预先将22艘救生艇吊至船舷外侧,以便紧急时迅速放下。[54]随着接近爱尔兰海岸,特纳命令测量水深,并于8时下令将航速降至18节,随后又降至15节,并鸣放雾笛。部分乘客对此感到不安,担心雾笛声会暴露船只位置。至10时,雾气开始消散,中午时分,天气转晴,海面平静,航速再次提高至18节。[3]:200–202

11时52分左右,卢西塔尼亚号收到来自海军部的另一则警告,可能是因利物浦商人阿尔弗雷德·布斯(Alfred Booth)对该船安全感到忧虑而提出的请求所致。警告内容为:“爱尔兰海峡南部有U型潜艇活动。最后一次报告位置为康宁贝格灯船以南20英里。”布斯以及利物浦港的相关单位已在当天凌晨3时前接获多艘船只被击沉的消息[55]

特纳在不清楚该警告实际反映的是前一天的情况下,将航向调整至东北方向,推测潜艇更可能活跃于外海,或认为如遭攻击,浅水区域较易自救。[29]:184[56]13时,船上又接获新讯息:“上午10时在克里尔角(Cape Clear)以南5英里处发现潜艇,正向西航行。”该讯息实际上不正确,因为当时该地区并无潜艇,但却让人误以为已经安全通过潜艇威胁。[57]特纳因而认为自己进入了“安全区域”,将注意力集中在规划接下来穿越更危险海域、驶向利物浦的航线上。[58]

另一方面,U-20潜艇此时燃料告急,仅剩三枚鱼雷。当天上午,因能见度不佳,舰长施维格决定返航。上午11时,在目击一艘疑似英国巡逻船的渔船后,他选择下潜,不久,一艘高速航行的舰艇自其潜航位置上方驶过。这艘舰艇为正在之字形航行、以最快可持续速度16节返航昆士镇的老式巡洋舰“朱诺号巡洋舰”。英国海军部认为此类老旧巡洋舰极易遭潜艇攻击,而施维格确曾试图以U-20对其发起攻击,但未能成功。[3]:216[59]

Remove ads

总结

视角

12时45分,由于当时能见度极佳,U-20潜艇再次浮出水面。13时20分,潜艇观测到远处有物体,施维格被召至指挥塔。最初,这些物体看起来像是几艘船,因为可见到多个烟囱和桅杆,但随后发现是一艘大型蒸汽船出现在地平线上。13时25分,潜艇潜至潜望镜深度(11米),并以最大潜水速度9节设置航向,准备拦截目标。当两艘船只相距2海里(3.7公里)时,卢西塔尼亚号突然转向,施维格担心他失去了目标,但随后船只再次转向,这次航向几乎完美,有利于进行攻击。14时10分,当目标距离约700米(2300英尺)时,施维格下令发射一枚陀螺鱼雷,设置为三米(10英尺)深度运行。.[3]:216–217[60]根据施维格的说法,他在发动攻击前并未知道该船的具体身份,只知道它是一艘大型客轮。[61]在他的军事生涯中,施维格曾发动过多次攻击而未确认目标身份,包括后续对赫斯珀里安号的攻击,他违反了禁止攻击客轮的命令。[62]施维格还错误地判断船只速度为20节,但对于卢西塔尼亚号而言,这一错误弥补了他在攻击角度上的另一个错误。鱼雷现在正沿着预定航线,约在一分钟内将击中目标。[63]

在卢西塔尼亚号上,十八岁的前甲板瞭望员莱斯利·莫顿(Leslie Morton)目击到船头前方出现一道道细长的泡沫线向船只疾速袭来。他透过扩音器大喊:“右舷来袭鱼雷!”他以为自己看到的是两枚鱼雷的航迹,但实际上施维格(Walther Schwieger)日志记载的只有一枚鱼雷。[3]:416–419虽然有人质疑施维格的说法,认为德国政府事后可能曾修改过他日志的正式文本,但U-20号潜艇其他船员的证词与此一致,且U-20在返回北海后发出的无线电报,也在官方介入前就证实了日志的内容。[64]

施维格在日志中描述道:“我看到鱼雷来袭,水面下约两英尺的位置拖曳著一道白色水纹。它击中了驾驶舱下方的位置。爆炸声闷闷的,一团煤尘和蒸汽随之冲天而起。随即,又有第二次爆炸,比第一次更强烈、更震撼。整艘船像活物一般颤抖起来。”

在更详细的记录中,施维格写:

“鱼雷击中驾驶舱后方的右舷位置。发生了一次异常猛烈的爆炸,伴随强大的爆炸云。鱼雷爆炸之后似乎又引发了第二次爆炸(可能是锅炉、煤炭或火药?)……船立即停住,并迅速向右舷倾斜,船首同时下沉……金色字体的'卢西塔尼亚(Lusitania)'船名开始显现。[65]

尽管施维格指出鱼雷击中了驾驶舱后方、即第一根烟囱附近的位置,但包括特纳船长在内的多位生还者证词中,对爆炸点的位置说法各异:有些指称在第一根与第二根烟囱之间,有些则在第三与第四烟囱之间。不过,多数证词大致一致,均提及爆炸后出现了巨大的水柱,导致5号救生艇从吊艇架上被震落,同时大量钢板碎片、煤烟、煤渣与残骸喷向高空。锅炉房内工作的船员亦表示爆炸瞬间海水涌入,这与施维格的描述相符。[66]有一位乘客形容:“那声音就像百万吨重的铁锤砸在一百英尺高的蒸汽锅炉上。”

紧接着,第二次爆炸响彻整艘船,浓厚的灰烟开始从烟囱和通向锅炉间的通风罩中涌出。U-20号的鱼雷官雷蒙德·韦斯巴赫透过潜望镜目睹了爆炸情况,并回忆说,这次鱼雷爆炸“异常猛烈”。

14时12分,特纳船长命令舵手约翰斯顿将船舵打向右舷,全速向爱尔兰海岸靠近。约翰斯顿确认已执行,但船只失控,迅速无法再受操控。特纳立即下令反转引擎试图停船,虽然引擎室收到了指令,但无法执行,因为爆炸后锅炉蒸汽压力从195 psi骤降至50 psi以下,且持续下降。[3]:227这使得卢西塔尼亚号无法改变航向,也无法自行搁浅以求自保。船上无线电操作员立即发出求救信号(SOS),并获沿岸无线电台回应。不久后,他又传送了船只的位置:距离金塞尔10海里(约19公里)处。[3]:22814时14分,船上电力完全中断,舱内一片漆黑。虽然紧急电池仍能短暂支援无线电通讯,但电梯停摆,导致部分正准备行李的船员被困于前方货舱内。这些船员本应在紧急情况下负责协助发放救生艇,但因舱门(在攻击前已关闭作预防措施)无法重新打开,他们被困失去行动能力。[3]:238–240。虽然少有证词提及乘客被困于中央两部电梯,但有一位一等舱乘客曾声称,他在经过一等舱入口时,目睹电梯卡在船舱与上层甲板之间。电力中断约一分钟后,特纳船长下令弃船。当时右舷纵向舱室已经被海水灌满,使船身右倾15度。在被袭击后六分钟内,卢西塔尼亚号的艏甲板(前甲板)便开始下沉。

严重的右舷倾斜使得救生艇的施放变得极为困难。鱼雷击中后约十分钟,当船速逐渐减慢,可以尝试下放救生艇时,右舷一侧的救生艇因倾斜过大而无法安全登船。[67]虽然左舷一侧仍能登艇,但在下放过程中出现了新的问题。当时的船体结构仍采用铆接技术,救生艇在下降时会刮擦到船壳上高约一英寸的铆钉,极易导致救生艇破损或在下水前翻覆。

许多救生艇在装载乘客或下降过程中翻覆,将乘客摔入海中;有些艇则在接触水面时被船体运动影响而翻倒。据幸存者声称,[68]。因部分军官失职,一些救生艇在吊放时坠落甲板,压伤其他乘客,甚至滑向驾驶桥。不过这种说法遭到乘客与船员证词的质疑与反驳。[69]部分缺乏训练的船员在操作手持绳索下降救生艇时,无法控制住救生艇,导致艇上乘客跌入海中;亦有一些情况是因惊慌失措的人群在未稳定时跳入艇中,使艇翻覆。

虽然卢西塔尼亚号共配有48艘救生艇,理论上足以容纳所有乘客与船员,但最终仅成功下水6艘,且全都来自右舷。1号救生艇在放下时翻覆,原本艇上的乘客落水,不过之后救生艇自行翻正,并载上了多名落水者。9号艇(5人上艇)与11号艇(7人上艇)安全下水,后来又救起了许多在水中的幸存者。13号与15号救生艇也成功下水,两艇都严重超载,载有约150人。最后,21号救生艇(52人上艇)安全下水,在船体最终沉没前及时脱离了主船体。此外,部分可折叠式救生艇在沉没过程中从甲板上漂离,为一些幸存者提供了浮具。[70]

左舷也有两艘救生艇成功离开主船:14号艇(11人上艇)被成功放下,但因为艇塞未安装,艇身迅速灌水,不久便沉没。2号艇则是在艇上原本的乘客因翻艇落水后,新的乘客移除了缆绳与一条“触手般”的烟囱拉索后重新登艇,并在船沉前划离。

施维格透过U-20潜艇的潜望镜观察到右舷甲板上的惊慌与混乱情景,并在14时25分收起潜望镜,驶离现场。[71]当天稍晚,他又试图攻击美国油轮纳拉甘西特号(Narragansett),但鱼雷未命中。之后,U-20沿爱尔兰西岸北上,最终返回威廉港。[47][61]施维格本人最终于1917年9月5日殉职,当时他指挥的U-88潜艇在泰尔斯海灵岛北方触雷沉没,全舰无人生还。

不过,左舷甲板上幸存乘客的描述却较为冷静、有序。包括作家查尔斯·劳瑞特(Charles Lauriat)在内的多位乘客后来发表了事发经过,指出初期有少数乘客试图登上左舷救生艇,但被副舰长詹姆斯·安德森(James Anderson)命令下船。安德森宣称:“这艘船不会沉没”,并安抚周围的人说,船只已“触底”,将会维持漂浮。事实上,安德森下令船员等待并灌注左舷压舱舱室,以调整船身倾斜,期望改善左舷救生艇施放的条件。但结果是在他的监督下,左舷几乎没有成功放下所有的救生艇。

-

描绘卢西塔尼亚号沉没后的漂浮在海上的遇难者遗体画像,威廉·莱昂内尔·威利绘制。

-

鱼雷攻击卢西塔尼亚号的示意图

-

卢西塔尼亚号正在下沉的假想图,图中可见爱尔兰渔民正赶赴现场救援。

特纳船长当时正站在驾驶桥附近的甲板上,紧紧抓着船只航海日志和海图。这时,一股巨浪向桥楼及船艏上层建筑袭来,将他冲入海中。他设法游泳,找到一张漂浮在水面的椅子并紧抓不放,最终获救,虽然被发现时已经失去意识,且在海中漂浮了三个小时。卢西塔尼亚号的船首以微浅的角度撞上约100米(330英尺)深的海底,这是因为沉没时仍带有前进的惯性。在下沉过程中,部分锅炉爆炸,使船体一度短暂恢复了水平。特纳船长在被鱼雷击中前两分钟刚完成最后一次航位推算,他成功记住了当时船只的航向与速度。这些资讯在战后协助人们准确找到了沉船的位置。从遭受鱼雷攻击到最终沉没,卢西塔尼亚号大约移动了两海里(约4公里),沿途留下一条布满残骸与人的水路。

当船艏完全沉没后,船艉抬升至海面之上,甚至可以看见螺旋桨。随后,整艘船完全没入海中。当卢西塔尼亚号四根高约70英尺(约21米)的烟囱先后沉入水面时,所形成的漩涡将附近的落海者一同吸入。最后沉没的是桅杆和索具。

卢西塔尼亚号从被击中到完全沉没仅花了18分钟,沉没地点距离金塞尔角11.5海里(21公里)。尽管距离陆地不远,但救援船只从爱尔兰海岸赶到现场仍需数小时。当救援抵达时,许多落水者已经因水温仅有52°F(11°C)而体温过低死亡。当天傍晚,已有767名乘客与船员获救并被送往皇后镇(今科夫),但其中4人在上岸后不久死亡。这场灾难最终造成了毁灭性的伤亡:在沉没时,船上共有1,960人,其中1,197人(约61%)罹难,包括94名儿童及约128名美国人[4](当时官方统计数字略有不同)。[1]

灾难发生后数日,冠达邮轮悬赏金鼓励当地渔民及海上商人寻找在爱尔兰海漂流的尸体,其中一些尸体甚至漂流到了威尔士沿岸。最终只寻回289具尸体,其中65具无法确认身份。许多遇难者被安葬于皇后镇的旧教堂公墓(Old Church Cemetery)[72]或金赛尔的圣穆尔托斯教堂,但仍有885名遇难者的遗体未曾寻回。

一则广为流传的传说声称:当U-20的施维格中尉下令发射鱼雷时,他的舵手查尔斯·福格勒(Charles Voegele)拒绝向鱼雷室下达攻击妇孺的命令,并因此遭军事审判,被监禁在基尔直到战争结束。这则传言始于1972年法国《世界报》(Le Monde)刊登的一封读者来信。[73]然而,事实上,福格勒在卢西塔尼亚号遭击沉时是U-20的电工,而非舵手。因此,这项传闻被认定为虚构。尽管如此,2007年播出的纪录剧《卢西塔尼亚号沉没:海上恐怖》中,仍将福格勒的所谓“犹豫”描绘于鱼雷发射场景之中。

Remove ads

船员

- 威廉·托马斯·特纳(William Thomas Turner): 卢西塔尼亚号的船长。

乘客

- 艾维斯·道尔芬(Avis Dolphin): 12岁,伊恩·霍尔伯恩的朋友,激发了他创作畅销儿童书《壕沟之子:一个女孩的故事,公元1557年》(1916年)。

- 奥利弗·珀西·伯纳德(Oliver Percy Bernard): 34岁,景观设计师,他的沉船草图发表于《伦敦新闻画报》。

- 约瑟芬·布兰德尔(Josephine Brandell): 27岁,音乐剧女演员及歌手。

- 奥格登·H·哈蒙德(Ogden H. Hammond): 45岁,政治家,未来的美国驻西班牙大使。

- 伊恩·霍尔伯恩(Ian Holbourn): 42岁,牛津大学教授及作家。

- 查尔斯·T·杰弗里(Charles T. Jeffery): 38岁,汽车制造商,1910年父亲去世后接管托马斯·B·杰弗里公司。

- 丽塔·乔利维(Rita Jolivet): 30岁,法美籍舞台及银幕女演员。

- 凯瑟琳·凯(Kathleen Kaye): 16岁,从纽约返回英格兰,沉船后曾负责指挥一艘救生艇。

- 第二代朗达女子爵玛格丽特·麦克沃思(Margaret Mackworth): 31岁,英国妇女选举权运动者,D.A.托马斯之女,后来成为第二任隆达子爵夫人。

- 弗雷德里克·奥尔·路易斯爵士(Sir Frederick Orr-Lewis): 55岁,加拿大商人及第一代男爵。

- 西奥达特·波普·里德尔(Theodate Pope Riddle): 48岁,美国建筑师及慈善家。

- D.A. 托马斯(D. A. Thomas): 59岁,英国前国会议员(后来成为隆达子爵)。

- 斯科特·特纳(Scott Turner): 34岁,矿业工程师。

- 关·帕里·琼斯(Gwynn Parry Jones): 24岁,世界著名的威尔士男高音,沃恩·威廉姆斯《音乐小夜曲》的16位独唱者之一。

- 玛格丽特·艾伦·夫人(Marguerite, Lady Allan): 42岁,蒙特利尔社交名媛、慈善家及艺术赞助人,H·蒙塔古·艾伦爵士之妻。

遇难者

- 林登·贝茨·小(Lindon Bates Jr.): 31岁,美国工程师及政治家。

- 托马斯·奥布赖恩·巴特勒(Thomas O'Brien Butler): 53岁,爱尔兰作曲家及指挥。

- 威廉·布罗德里克·克洛伊特(William Broderick Cloete): 62岁,矿业企业家,从墨西哥返回伦敦途中遇难,尸体未被发现。

- 玛丽·德帕奇(Marie Depage): 42岁,比利时护士,外科医生安托万·德帕奇之妻。

- 贾斯图斯·迈尔斯·福尔曼(Justus Miles Forman): 39岁,美国小说家及剧作家。

- 查尔斯·弗罗曼(Charles Frohman): 58岁,美国戏剧制作人,是电影《卢西塔尼亚号的沉没》(1918年)中的四位“世界著名美国人”之一。

- 玛丽·皮克顿·史蒂文斯·哈蒙德(Mary Picton Stevens Hammond): 26岁,埃德温·奥古斯都·史蒂文斯的孙女,奥格登·H·哈蒙德之妻,米莉森特·芬威克之母。

- 艾伯特·L·霍普金斯(Albert L. Hopkins): 44岁,纽波特新闻造船公司总裁。

- 艾尔伯特·哈伯德(Elbert Hubbard): 58岁,美国哲学家、作家及罗伊克罗夫特创始人,是电影《卢西塔尼亚号的沉没》(1918年)中的四位“世界著名美国人”之一。

- 艾丽斯·摩尔·哈伯德(Alice Moore Hubbard): 53岁,作家及妇女权利活动家,艾尔伯特·哈伯德之妻。

- 查尔斯·克莱因(Charles Klein): 48岁,剧作家,是电影《卢西塔尼亚号的沉没》(1918年)中的四位“世界著名美国人”之一。

- 休·兰(Sir Hugh Lane): 39岁,著名的爱尔兰艺术收藏家及都柏林休·兰市立美术馆创始人。

- 巴赖·W·马图林牧师博士(Rev. Dr. Basil W. Maturin): 68岁,英国神学家、作家及皈依天主教。

- 弗雷德里克·斯塔克·皮尔森(Frederick Stark Pearson): 53岁,美国工程师及企业家,妻子梅布尔·沃德·皮尔森也在沉船中丧生。

- 弗朗西丝·麦金托什·史蒂芬斯(Frances McIntosh Stephens): 64岁,蒙特利尔社交名媛及政治家乔治·华盛顿·史蒂芬斯之妻;与她一起遇难的还有她的婴儿孙子。

- 阿尔弗雷德·格温·范德比尔特(Alfred Gwynne Vanderbilt): 37岁,运动员,百万富翁,范德比尔特家族成员,是电影《卢西塔尼亚号的沉没》(1918年)中的四位“世界著名美国人”之一——最后一次被看到时,正在为一位抱着婴儿的女士系上救生衣。

- 洛瑟普·威辛顿(Lothrop Withington): 59岁,美国家谱学家、历史学家及书籍编辑,也是著名的歌手。

Remove ads

官方调查

1915年5月8日,当地的县法医约翰·霍根(John Hogan)在金塞尔开启了一宗法医调查,调查两名男性和三名女性的死因,他们的尸体由当地的赫伦号(Heron)船只带上岸。大多数幸存者(及死者)被送往了距离较远的皇后镇,而非较近的金塞尔。5月10日,特纳船长在调查中作证,他描述了沉船事件的经过,并指出船只在第三烟囱和第四烟囱之间被一枚鱼雷击中,随后立即发生了第二次爆炸。他承认曾收到有关潜艇的警告,但并未被告知厄尔·拉索姆号(Earl of Lathom)沉没的消息。他表示自己收到来自海军部的其他指示并已执行,但并未获准讨论相关细节。法医最终裁定,死者是因为遭遇对一艘非武装、非战斗性船只的攻击,违反了国际法,导致溺水身亡。

调查结束并将结果公布给媒体后半小时,科克的王室律师哈利·温(Harry Wynne)到达,并接到指示要求停止调查。特纳船长不应再作证,且不应再对海运界的潜艇回避指示发表任何声明。[3]:330–332

Remove ads

1915年6月15日至18日,卢西塔尼亚号沉没事件的正式贸易委员会调查在卫理公会中央礼堂进行,并于7月1日和7月17日分别在威斯敏斯特宫酒店和凯克斯顿大厅举行进一步会议。调查由沉船专员默西勋爵(Lord Mersey)主持,他的背景主要是商业法而非海事法,但曾主持过多宗重要的海事调查,包括对泰坦尼克号沉没的调查。他由四位评估员协助,分别是海军上将弗雷德里克·英格尔菲尔德、中校赫恩(Lieutenant Commander Hearn)以及两位商船海军船长D.戴维斯(D. Davies)和J.斯宾丁(J. Spedding)。由总检察长爱德华·卡森爵士代表贸易委员会出席,并由副总检察长F. E.史密斯协助。曾代表贸易委员会参与泰坦尼克号沉没事故调查的巴特勒·阿斯皮诺(Butler Aspinall)也被聘请为冠达邮轮辩护。共有36名证人作证,默西勋爵对为何更多幸存者未能作证表示质疑。大多数会议是公开的,但6月15日和18日的两次会议则在秘密审议下进行,当时有关航行的证据被呈交。[74][3]:367

所有船员的陈述都已经收集并以标准表格书面呈交,所有的手写字迹一致且措辞相似。四等水手约翰斯顿(Johnston)后来描述说,曾有压力迫使他忠于公司,并且有人暗示,如果船上中两枚鱼雷而非一枚,将有助于案件的进展。在对法庭作证时,他未被询问有关鱼雷的问题。其他声称只有一枚鱼雷的证人也被拒绝作证。与法医调查中的陈述不同,特纳船长表示船只被两枚鱼雷击中,而非一枚。[3]:363在1933年的一次访谈中,特纳船长恢复了他最初的说法,即只有一枚鱼雷。[3]:457大多数证人表示船上被击中两枚鱼雷,但也有少数证人表示是三枚,可能涉及第二艘潜艇。代表海员工会的克莱门特·爱德华兹试图提出有关哪些水密舱室被波及的证据,但被默西勋爵阻止。[75]

在秘密听证会期间,英国海军部试图将沉船责任归咎于特纳船长(Captain Turner),其预定的策略是指控特纳存在疏忽行为。这一观点的根源,可追溯至驻昆士镇(Queenstown)海军司令科克副海军上将(Vice-Admiral Coke)对沉没事件的初步报告。他报告称:“该船已被特别警告南岸海域有潜艇活动,并被指示沿中航道航行,避开岬角,且已以无线电于上午10时向该船通报在克里尔角(Cape Clear)附近发现潜艇的位置。”贸易司(Trade Division)主任理查德·韦伯上校开始着手整理一份关于发送给卢西塔尼亚号(RMS Lusitania)而特纳可能未遵守的讯息档案。第一海务大臣费舍尔在韦布提交的一份文件上批注道:“由于冠达公司不会聘用无能之人,因此可以确定特纳船长并非愚蠢,而是奸诈。我希望无论调查结果如何,特纳应在调查后即被逮捕。”第一海军大臣温斯顿·丘吉尔亦批示:“我认为,应由熟练的律师推动海军部对特纳的指控,韦布上校应以证人身份出庭,若无法则至少担任顾问。我们将毫不留情地追究特纳船长的责任。”然而,在正式调查开始前,由于加利波利战役的失败,丘吉尔与费舍尔双双被撤换职务。

调查过程的一部分焦点集中在对潜艇威胁的正确规避战术上。特纳被指控未遵循海军部指示,包括保持高速航行、采取之字形航线以及远离海岸。卢西塔尼亚号在遇雾时一度降速至15节,但在通过爱尔兰时,大部分时间均保持18节的速度。这一速度已超过当时英国商船队中除九艘外的其他所有船舶,且远快于德国潜艇。当时,尚无任何船只在航速超过15节时遭到鱼雷攻击。虽然特纳原本可以提高航速至21节,并已下令准备加压提升蒸汽,但他同时也受到指示,须配合利物浦港(Liverpool)高潮时刻抵达,以避免在港外等待。因此,他选择了较低的航速。[3]:367

然而,即便保持高速,若以之字形航行,特纳仍可准时抵达,尽管这会增加燃料消耗。调查中,海军部相关的之字形航行指令被宣读给特纳听,他证实曾收到过这些指示,但补充说内容似乎与他记忆中的不同。这一点并不令人意外,因为所引用的《一般规定》仅于4月25日批准,在卢西塔尼亚号最后一次抵达纽约后,且直到5月13日(即该船沉没后)才开始分发。[76]尽管如此,特纳表示,他于4月16日已收到一些较早期的具体指示。他认为收到的指示是:在目视潜艇后才需进行之字形航行,但对于潜艇水下突袭的情形,这种战术毫无作用。[51]

在金塞尔岬(Old Head of Kinsale)灯塔附近,特纳为了校正航向,接近了岸边,期间遭到袭击。尽管海军部要求船只保持离岸航行,但对于“离岸多远”并无明确定义。海军部主张,特纳当时距岸仅8海里(约15公里),而实际上卢西塔尼亚号遭击时距岸13海里(约24公里),两者都远远超出战前和平时期船舶仅离岸2海里(约3.7公里)的航线——讽刺的是,若按照和平时期的近岸航线航行,卢西塔尼亚号反而可能会避开潜艇的伏击。[51]特纳曾表示,他就航线问题与两位最资深的军官安德森船长及首席大副派珀讨论过,但两人皆在事件中罹难。他们三人认为,由于海军部警告“康宁贝格(Coningbeg)以南20英里(约37公里)海域有潜艇活动”,这一警告实质上取代了其他要求“保持中航道”的建议,因为他们认为潜艇正处于中航道。因此,特纳选择向金塞尔岬靠近,藉以取得精确的方位,计划在靠近陆地后转向,从报告中潜艇位置以北、距岸仅半英里的地方通过。正当船舶直航取得方位之际,遭到德国潜艇的袭击。[77][78]

在调查程序的一个阶段,总检察长F·E·史密斯曾试图通过引用一条发送给英国船只的电文来加强自己的论点。梅西勋爵询问该讯息具体是哪一条,结果发现,史密斯所持有的证据版本中包含了这条讯息,但其他人所持有的版本中并没有。英国贸易局律师埃利斯·坎利夫爵士(Sir Ellis Cunliffe)解释称,由于可能会以秘密会议方式进行调查,因此准备了不同版本的资料,但后来发现,史密斯所引用的讯息似乎根本不存在。梅西勋爵指出,他的职责是揭示真相,从此以后,他对海军部提供的证据开始持更批判的态度。[79]

应约瑟夫·马里沙尔(Joseph Marichal)的坚持,7月1日又进行了一场附加听证会。马里沙尔曾威胁要控告冠达邮轮在此次灾难中的处理不当。他作证称,第二次爆炸声对他而言听起来像机枪扫射声,而且似乎发生在他当时所坐的二等舱餐厅后方的船体下方。英国政府搜集了马里沙尔的背景资料,并将之歪曲后泄露给媒体,以抹黑他的声誉。[3]:367–369 关于马里沙尔提及的步枪弹药问题,在案件中亦有提及。梅西勋爵表示:“船上有5,000箱弹药,距离鱼雷击中地点约50码远,除此之外,船上并无其他爆炸物。”所有人一致认为,这些弹药不可能引发第二次爆炸。[80]

最终,特纳船长、冠达邮轮以及英国皇家海军皆被免除了任何疏失责任,所有责任归咎于德国政府。梅西勋爵认定,尽管特纳偏离了海军部的建议(若遵从或许能拯救船只),但那些建议本身仅属于建议性质而非命令。因此,他裁定船长“已尽其所能作出最佳判断”,而这场灾难的责任“必须完全归咎于那些策划与执行这场罪行的人”。[81][82]

据辛普森所述,梅西勋爵后来曾对他的子女表示:“卢西塔尼亚号事件是一桩该死的肮脏交易!”[83]虽然一份公开调查报告已提交给国会并由英国媒体广泛报导,[82]辛普森认为可能还存在一份更为完整的秘密报告,该报告可能藏于梅西勋爵的私人文书中,但至今仍未被找到。贝利与瑞安(Bailey and Ryan)则认为,梅西出于政治考量而选择“洗白”特纳,尽管在质询过程中他曾表现出对特纳及乔治亚航运公司管理不善的怀疑。英格菲尔德海军上将(Admiral Inglefield)曾建议他将责任归咎于特纳违抗海军部指示,但梅西回应称,这么做可能反而有利于强化德国方面的立场。最终的裁决结果,让许多卢西塔尼亚号的生还者感到愤怒与震惊。[84]

Remove ads

在美国,共有67起赔偿索赔案向冠达邮轮公司提起,这些案件于1918年在美国纽约南区联邦地区法院进行审理。该案由法官朱利斯·梅耶主持,他曾主持过泰坦尼克号沉没后的相关案件,并作出对航运公司有利的判决。梅耶法官以保守派立场著称,擅长处理与国家利益相关的案件。他经常对律师们说:“切入重点。”此案件不设陪审团审理,双方事先达成协议,决定不讨论卢西塔尼亚号是否携带武器或军队、是否载有弹药等问题。33名无法前往美国的证人,在英国向委员R.V. Wynne提供了证词。公开庭审中的证据来自梅西调查,但来自英国闭门会议的证据未被纳入考虑。根据《1914国防领域法》,英国证人无法针对该法案涵盖的问题作证。美国领事韦斯利·弗罗斯特(Wesley Frost)曾在沉船后于皇后镇收集证词,但这些证词并未提交法院。[3]:413–414

特纳船长在英国作证并为自己的行为辩护。他表示,在沉船发生之前,他未认为快速航行的船只需要进行之字形航行。事实上,他曾指挥过另一艘在进行之字形航行时被击沉的船只。他的立场得到了其他船长的证词支持,这些船长表示,在卢西塔尼亚号沉没前,没有其他商船采取之字形航行。特纳辩称,保持稳定航向30分钟是为了获得四点航向并准确确定船只位置,但这一观点并未得到强烈支持,其他船长认为,仅需五分钟便可取得两点航向,足以准确判定船只位置。

许多证人证实,在沉船过程中,船上多个舱窗是开着的。一名专家证人指出,水面下三英尺的舱窗每分钟会进水四吨。关于鱼雷的数量和击中位置(是否在第一与第二烟囱之间,或第三与第四烟囱之间),证词各不相同。官方货物的性质也受到考虑,但专家认为,在任何情况下货物都不可能引发爆炸。记录显示,船员杰克·罗珀(Jack Roper)于1919年致信冠达邮轮公司,要求根据公司指示支付他的证词费用。[3]:415–416

该案件于1918年8月23日作出判决。梅耶法官裁定:“沉船的原因是德国帝国政府的非法行为”,并确认两枚鱼雷参与了此次事件,特纳船长的行为是适当的,且紧急处理程序达到了当时的标准。他进一步裁定,任何进一步的赔偿申请应向德国政府提出(德国政府最终于1925年支付了250万美元的赔偿金)。

国际反应

总结

视角

-

德国出版的卢西塔尼亚号宣传明信片。鱼雷被错误地描绘为击中了左舷。德意志帝国海军军旗旁边是海军上将提尔皮茨,他是潜舰战的主要支持者。

-

另一张德国宣传明信片。U-20被错误地描绘为位于海平面上。

-

原始的戈茨宣传奖章。卢西塔尼亚号上装备夸张的武器,包括机上的飞机和大炮。给出的日期是错误的“5月”。

-

路德维希·吉斯设计的纪念章。图中的卢西塔尼亚号挤满了人,正在放下救生艇。

-

另一枚纪念章,其特征是将船描绘成一个装满武器、嘴里塞满硬币的怪物。

1915年5月8日,前德国殖民秘书及德国红十字会代表伯恩哈德·迈尔(Bernhard Dernburg)在俄亥俄州克里夫兰发表声明,试图为卢西塔尼亚号沉没事件一事辩护。《纽约时报》将迈尔描述为“凯萨的官方发言人”,但实际上他并未在德国外交部担任任何官方职位,而是作为一个私人公民发言,并自1914年以来组织了纽约的“新闻局”来散播德国的宣传[85]。迈尔表示,因为卢西塔尼亚号“运载战争禁运物资”,且被归类为辅助巡洋舰,无论船上是否有乘客,德国都有权摧毁这艘船。迈尔进一步表示,德国大使馆在卢西塔尼亚号启航前所发出的警告,以及2月18日的通牒宣告“战争区”的存在,使得德国对船上美国公民的死亡不承担任何责任。他提到卢西塔尼亚号货单上所列的弹药和军事物资,并表示“此类船只”可根据海牙规则被扣押和摧毁,而不需要考虑是否处于战争区域。[86]

次日,德国政府就卢西塔尼亚号沉没事件发表正式声明,称“卢西塔尼亚号昨天被德国潜艇击中并沉没”[87] ,并指出卢西塔尼亚号“自然配备了武器,正如最近大多数英国商船一样”,且“众所周知,船上有大量的战争物资”。这将成为德国政府在事件后的官方立场。[88]

这次沉船事件在奥斯曼帝国和奥匈帝国受到严厉批评并遭到反对[89],然而在德国媒体中,德国社会民主党的日报《前进报》以及直言不讳的海军评论家、为《柏林每日报》撰稿的佩尔修斯(Captain Persius)对此次事件表示谴责。[90]然而,其他大多数的德国媒体则对此次沉船事件表示支持。德国天主教中心党的一家报纸《科隆人民报》(Kölnische Volkszeitung)表示:“这艘庞大的英国蒸汽船的沉没是一次具有道德意义的成功,这一成功比物质上的成功更为重大。我们以喜悦和骄傲来庆祝我们海军的这一最新成就,这将不会是最后一次。英国人希望让德国人民死于饥饿,而我们更具人道精神,我们只是不顾风险,将一艘载着乘客的英国船只沉没了,这些乘客是自愿进入作战区域的。”[91]《法兰克福报》则写道:“对于德国海军而言,卢西塔尼亚号的沉没是一个非凡的成功。它摧毁了英国人民用来安慰自己的最后一个幻想。”[92]

在1915年7月13日的报告中,美国大使詹姆斯·W·杰拉德报告称,由于海军新闻局的高效宣传工作:

关于德国的战争方法,这得到了人民的完全支持;卢西塔尼亚号的沉没得到了普遍认可,甚至德国银行行长冯·格维纳(Von Gwinner)等人也表示,如果毛里塔尼亚号出现,他们将以同样的方式对待它。

——詹姆斯·W·杰拉德(James W. Gerard)[93],1915年7月13日

在沉没事件后,多位德国艺术家创作了宣传用纪念章,其中包括路德维希·吉斯与慕尼黑的奖章雕刻家兼雕塑家卡尔·戈兹(Karl Goetz,1875–1950)。[94]1915年8月,戈兹私下铸造了一批数量有限(少于500枚)的纪念章,以讽刺性手法批评冠达邮轮在战时仍试图维持正常营运。戈兹认为,英国政府与冠达邮轮无视德国驻美大使馆警告,坚持让卢西塔尼亚号启航,对事件应负责任。[95]由于市场需求热烈,大量未经授权的仿制品迅速出现。

该纪念章一面描绘了正下沉的卢西塔尼亚号(错误地呈现为船艉先沉),舱内满载军火,并刻有“KEINE BANNWARE!”(“无违禁品!”)字样;另一面则描绘骷髅出售冠达船票的情景,并刻上“Geschäft Über Alles”(“生意高于一切”)的标语。[96]

戈兹在最初设计中误将沉没日期标注为“5月5日”,而非实际发生的5月7日。他后来将此错误归咎于当时一篇报导错误的新闻。[97]未察觉日期错误的戈兹,随即在慕尼黑及其他钱币经销商处贩售该纪念章,此举引发了各种阴谋论。在意识到错误后,戈兹重新铸造了更正日期为“7. Mai”(5月7日)的版本。

尽管表面上德国对此事件进行了宣传战,但内部却早已有一股反对新型潜艇战争的势力。大使约翰·海因里希·冯·伯恩斯多夫本人私下认为这场运动在合法性上存在疑问,并且不符合德国的最佳利益。与德国官方的辩护相反,伯恩斯多夫认为卢西塔尼亚号不可能是被特意针对的,并且他认为“显然,尽可能避免攻击客轮是明智的政策”。[36]伯恩斯多夫认为自己的角色是“在任何情况下”维护与美国的外交关系,并且经常在没有柏林指示的情况下行事。[98]

另一方面,德国国内对如何应对局势爆发了激烈争论。德国总理特奥巴尔德·冯·贝特曼-霍尔韦格与与海军高层,如阿尔弗雷德·冯·铁必制和古斯塔夫·巴赫曼,立场尖锐对立。提尔皮茨认为美国并不构成威胁,因此主张以“卢西塔尼亚号运载军火”为口号,煽动国内舆论,无视与美国关系的恶化。[92]

贝特曼-霍尔维格则寻求陆军总参谋长埃里希·冯·法金汉的支持。法金汉向威廉二世指出与美国决裂的严重后果。于是,威廉二世在1915年6月6日下令,秘密撤销巴赫曼关于蓄意攻击敌方客轮的指令,并要求停止对大型远洋客轮的攻击;若遇到中立国船只且无法确定国籍,必须中止攻击。提尔皮茨与巴赫曼虽提出辞呈,但被皇帝拒绝。为了保护军方声誉,连德国驻美大使伯恩斯托夫也未被告知这项政策转变。[99]

尽管有此命令,客轮攻击事件仍然持续。1915年8月19日,英国客轮阿拉伯号(SS Arabic)在英国外海被击沉。该船当时正由英国出航,显然未运载任何军需物资,这更加激怒了美国公众。由于潜艇战未能如预期在六周内迫使英国求和,贝特曼-霍尔维格敦促皇帝公开宣布禁止无预警攻击客轮。他提议与美国合作,承诺潜艇遵守“巡洋舰规则”,前提是英国接受《伦敦海战法规宣言》,放宽对德国的封锁。此举遭海军将领(由提尔皮茨领导)反对,因为这会限制潜艇的战力运用。最终,在陆军支持和伯恩斯托夫的密集报告下,威廉二世于8月27日批准了总理的方案。巴赫曼被迫辞职,提尔皮茨则失去皇帝的直接接触权限。9月1日,德国政府正式对美国宣布,将停止对客轮的无预警攻击。[100][101]

9月9日,德国做出决定,只允许攻击确定为英国的船只,中立船只将受到《捕获法》的规则,并且完全不允许攻击客轮。不过,随后新任的海军参谋长亨宁·冯·霍尔岑多夫于9月18日自行下令,召回所有在英吉利海峡及英国西岸行动的U艇,潜艇战争仅限于北海,且必须遵守《捕获法》规定。因此,波尔(倡导的无限制潜艇战争实验结束。直到1916年2月底,德国短暂加强对商船的攻击行动,导致萨塞克斯号事件于3月24日发生,并促成了德国发出萨塞克斯承诺,保证仅依循巡洋舰规则行事。[102]

然而,1917年1月底,德国政府宣布恢复全面无限制潜艇战,公开撕毁先前的承诺。美国总统威尔逊震怒,并于4月6日请求国会对德国宣战。美国初期动员进展缓慢,但在1918年3月德军春季攻势期间,当协约国几乎无力支撑时,美国迅速增援,至4月已有两百万美军投入欧陆战场。[103]

在卢西塔尼亚号上的159名美国公民中,共有超过一百人丧生,这引发了美国的大规模愤慨。《国家》称这是“一件让匈奴会脸红、土耳其人会感到羞愧、巴尔巴里海盗会道歉的行为”。[105]同时德恩堡的言论加剧了公众的愤怒,促使德国大使伯恩斯托夫建议他离开。[106]

美国总统伍德罗·威尔逊呼吁克制。他在1915年5月10日于费城表示:

有一种情况是,一个人太骄傲以至于不愿意打仗。有一种情况是,一个国家如此正义,以至于不需要用武力说服他人它是对的。[105]

随后,“太骄傲以至于不打仗”这句话被亲战争和亲协约国的团体,以及一些认为美国不会真正参战的德国派别所嘲笑。[107]

当德国宣称卢西塔尼亚号上搭载军火时,美国政府对此提出了驳斥。事实上,尽管卢西塔尼亚号在建造期间因接受政府贷款而安装了枪座,以便于战时迅速转换为武装商船(AMC),并且官方登记为“皇家海军后备武装商船”,但实际上并未安装任何火炮。当时绝大多数英国商船皆未配备武器,即使是被征用为辅助巡洋舰的船只,如奥杜尼亚号有时也仅以假炮作为装备。[108]

美国纽约港口征税官达德利·菲尔德·马龙(Dudley Field Malone)正式否认了德国的指控,声明在卢西塔尼亚号出航前,港务机关曾对其进行检查,并未发现有任何已装配或未装配的火炮。马龙指出,在港口装备武器的商船不可能被允许离港。英国客轮公司(Cunard Line)助理经理赫尔曼·温特(Herman Winter)也否认船上运载军火,解释称:

“船上载有4,200箱小型武器用子弹,但这些子弹是分别包装的……这类物品明显不属于军火分类。美国当局不允许我们在客船上运送军方认定为军火的货物。多年来,我们一直以卢西塔尼亚号运送小型武器子弹。[109]

除了步枪子弹外,船上还载有1,250箱空弹壳和18箱非爆炸性引信,[110]这些物资皆列入了正式货物清单。[111]然而,美国法律重点在于货物对乘客安全是否构成威胁,而非德国的战略考量。基于美国在1911年的裁定,小型武器子弹被认定为“批量储存时不具爆炸危险”,因此得以不受限制地运送于客船上,与“可能危及乘客健康或船只安全”的爆炸物作了区别。[112]

当德国展开对英国的潜艇战时,美国总统伍德罗·威尔逊曾警告,若德国政府侵犯美国公民权益,美方将对其“严格追究责任”。[113]5月1日,针对德国驻美大使伯恩斯托夫(Johann von Bernstorff)发出的广告警告,威尔逊表明:“任何关于即将发生非法且不人道行为的警告,都不能作为该行为的正当借口。”[114]

在沉没事件后的数周内,美国政府内部就如何应对展开激烈辩论。时任国务卿威廉·詹宁斯·布莱恩主张应保持妥协与克制。他认为,美国应同时试图说服英国放弃对食品物资的禁运及限制布雷行动,并劝说德国缩减潜艇战。此外,他建议政府应明确警告美国公民勿搭乘交战国船只,并禁止客运船只运载违禁品。与此相对,国务院法律顾问罗伯特·兰辛则建议威尔逊坚持“严格追究责任”的原则。虽然兰辛一开始怀疑卢西塔尼亚号所载货物的情报是否真的传达给发动攻击的德国潜艇,但作为美国国际法学会创始人之一的他认为,问题关键在于原则,而非事实细节。

对兰辛而言,德国有责任保障该船无抵抗能力的船员与乘客的安全;一旦确认该船未武装且遭突袭击沉,无论任何警告或战略理由,均不能成为违反“法律与人道原则”的正当化依据。美国政府已承诺捍卫此一立场,且此前从未警告公民避免搭乘英国船只,如今若突然改变立场,将等于放弃保护本国公民的责任。[115]

尽管威尔逊对布莱恩的反战立场有所同情,但他认为兰辛的论点“无可反驳”。因此,威尔逊决定要求德国政府就此次沉船事件正式道歉、赔偿美国受害者,并承诺未来不再发生类似事件。[116][117]威尔逊的立场透过三份照会于1915年5月13日、6月9日及7月21日正式向德国政府传达。

首份照会(同时提及其他三艘船:法拉巴号、库欣号及湾流号的遭袭事件)重申美国公民搭乘任何国籍商船的权利,并再次强调“严格追究责任”的原则。美国指出,既然德国认为在潜艇作战中“无法遵守现代舆论所普遍认为必须遵循的公平、理性、公正与人道规范”,那么“潜艇明显就不能用于攻击商船”。[118]布莱恩在一次会晤中告诉奥匈帝国驻美大使康斯坦丁·邓巴,美国这封抗议照会仅是为了应付国内舆论,其措辞尖锐不必过于在意,这番话使布莱恩在政府内部声望大损。德国于5月28日发出防御性回应。[119]

在第二封照会中,针对德国的回应,威尔逊明确驳斥德方辩解。美方指出,该船未武装,货物在美国法律下属于合法,且这些细节无损于事件的核心问题——即船只的沉没方式:

无论关于卢西塔尼亚号的其他事实如何,最根本的事实是:一艘以运载乘客为主的大型轮船,搭载超过一千名与战争毫无瓜葛的无辜生命,未经任何挑战或警告即遭鱼雷击沉,数百名男女及孩童在无与伦比的情境下丧命。

其中有一百多名美国公民罹难,使美国政府有责任对此表态,并再次郑重提醒德意志帝国政府,对此次悲剧性事件负有重大责任,并重申这一无可争辩的基本原则。 美国政府所维护的,远超越财产权益或商业利益,而是关乎人道权利——这是每个政府应自尊遵守的原则,且任何政府都无权在其治下人民面前加以放弃。 除非船只明确拒绝停船接受检查,或抗拒扣押,潜艇指挥官才有可能被允许冒着威胁船上人命的风险。美国政府理解,1914年8月3日德意志帝国海军总部曾向海上指挥官下达明确指示,承认并遵循此一原则,如同世界各国海军法规一般;每一位旅客与海员均有权依赖此一保证。

美国必须坚持以人道原则及其所衍生之国际法作为立场。

布莱恩认为第二封照会过于挑衅,因此拒绝签署并辞去国务卿职务,由兰辛接任。兰辛后来在回忆录中表示,此次悲剧使他坚信“美国最终将成为英国的盟友”。

在7月21日发出的第三封照会中,针对德国7月12日较为和缓的回复,威尔逊(在兰辛的建议下)明确指出,美国认为英国对中立国权利的侵害“性质较轻微”,并向德国发出最后通牒:若再发生类似击沉事件,美国将视之为“公然不友好行为”。不过,此封照会亦表明,只要潜艇作战符合“既定的受规范作战方式”,美方可接受潜艇战。威尔逊指出,德国许多潜艇攻击原本也依循传统巡洋舰战术规则进行。[122][123]

因此,尽管美国公众及领导层尚未准备好宣战,但经过卢西塔尼亚号事件后,美国已划下了明确的警戒线。随后,“阿拉伯号事件”及“萨塞克斯事件”等关键危机亦与此有关。

-

《拿起正义之剑》,一张以卢西塔尼亚号为背景的英国宣传海报

-

“海洋自由号”。 《从匈奴人的角度看》英国宣传海报

-

《永远记住,没有德国》,第一次世界大战期间宣传邮票

-

《为卢西塔尼亚号复仇!今天加入爱尔兰军团》第一次世界大战的爱尔兰招募海报。

-

英国的戈茨勋章复制品。[96]

灾难发生后,英国媒体谴责并强调德国人的残暴,并谴责施维格为战犯。由于《国防法》的实施,与船只货物有关的事项被审查。[124]尽管如此,卢西塔尼亚号仍在宣传中仍然大量出现,并且帮助激发了后来的巴拉朗事件。根据库尔特·哈恩的说法,这次沉船事件是英国人对德国集体态度的决定性转折点。

英国大使塞西尔·斯普林-赖斯爵士对英国媒体的语气表示担忧,并认为美国最好能保持中立,不卷入战争。5月9日,他写信表示:“我们的主要利益是保持美国作为供应基地。我希望我们媒体的措词能够非常谨慎。”[125]

美国驻英大使沃尔特·海因斯·佩奇指出,英国政府实际上并不希望美国直接参战,但认为美国在道德上未能充分谴责德国行径,因此至少应与德国暂时断交。[126][127]因此,英国的宣传活动也针对美国展开,并与当时公布的“布莱斯报告”(Bryce Report,揭露德军暴行)形成呼应。其中一则过于热情的宣传谣言宣称,在德国部分地区,学童因庆祝卢西塔尼亚号被击沉而放假。该故事流传甚广,甚至连美国驻德大使詹姆斯·W·杰拉德(James W. Gerard)也在其1918年出版的回忆录《与皇帝面对面》(Face to Face with Kaiserism)中提及此事,尽管他未能确认其真实性。[128]

另一个宣传手段是大规模复制戈兹纪念章。1916年,受外交、联邦及发展事务部部长纽顿勋爵的)指示,百货业钜子哈里·戈登·塞尔弗里奇负责推动此计划。[129]复制版纪念章以精美盒装贩售,每枚售价一先令。盒上标注这些纪念章是为“纪念德国在德国境内发放,以庆祝卢西塔尼亚号沉没”而制,同时随附的宣传单张中对德国予以谴责,并利用纪念章上错误的“5月5日”日期,指控德国早有预谋攻击卢西塔尼亚号,而非如官方声称仅是依据战区无预警击沉任何船只的政策行事。负责此活动的“卢西塔尼亚纪念章委员会”(Lusitania Souvenir Medal Committee)后来估计,共售出约25万枚,所得款项捐赠予红十字会和圣邓斯坦盲人士兵与水手宿舍。[130][131]

多家流行杂志与报纸亦刊登了纪念章(原版或复制版)的照片,并广泛流传一个错误说法,即这些纪念章曾颁发给击沉卢西塔尼亚号的潜艇官兵。[128][132]

由于戈兹纪念章引起全球强烈反应,巴伐利亚政府于1917年4月下令禁止原版纪念章的进一步生产,并要求没收现存纪念章。战后,戈兹表达了对自己作品助长反德情绪的遗憾,但此作品仍被视为一次重要的战时宣传行动。大约在1920年,法国奖章雕刻家雷内·波迪雄为反击戈兹纪念章而创作了另一枚纪念章。波迪雄的纪念章以青铜制成,直径54毫米(2.1英寸),重量79.51克(2.805盎司)。正面描绘自由女神像形象,手持高举的剑,自风浪中升起,背景为云层中破晓的太阳与六艘航行中的船只,并签有“R Baudichon”。题字为“Ultrix America Juris, 1917 U.S.A 1918”(意为“美国,正义的复仇者”)。 背面则准确描绘卢西塔尼亚号以船艏先沉的姿态没入海中,前景是一艘翻覆的救生艇;上方画面中,可见一名儿童溺水,仅露出头部、双手与双足,并刻有RB字样。环绕文字为“Lusitania May 7, 1915”[133]。

最后幸存者

奥黛丽·沃伦·劳森-约翰斯顿(原名珍珠·沃伦)是最后一位幸存的卢西塔尼亚号乘客。她于1915年2月15日出生在纽约市,是弗雷德里克·“弗兰克”·沃伦·珍珠(Frederic "Frank" Warren Pearl,1869–1952年)与艾米·莉亚(Amy Lea,原姓邓肯,1880–1964年)所生的七个孩子中的第四个(最小的三个孩子是在灾难发生后出生的)。她在三个月大时与父母、三个兄弟姐妹及两位护士一同登上了卢西塔尼亚号。由于当时年幼,她对这场灾难并无直接的记忆。

她和五岁的哥哥斯图尔特(Stuart)由当时18岁的英国女保姆艾莉丝·莫德·莱恩斯(Alice Maud Lines)救起,莱恩斯从船舱甲板跳下并搭上了救生艇。奥黛丽的父母也幸存下来,但她的姐妹艾米(3岁)和苏珊(14个月大)不幸丧生。[134]

奥黛丽于1946年7月18日与休·德·博尚普·劳森-约翰斯顿(Hugh de Beauchamp Lawson-Johnston)结婚,后者是乔治·劳森·约翰斯顿爵士、卢克男爵(1st Baron Luke)的第二子。她和休一同育有三个孩子,并定居于贝德福德郡的梅尔丘恩。休在1961年曾担任贝德福德郡郡长。[135]

2004年,奥黛丽·约翰斯顿为纪念母亲艾米·莉亚,将一艘近海救生艇“艾米·莉亚号”(Amy Lea)捐赠给新海岸救生艇站。奥黛丽·约翰斯顿于2011年1月11日去世,享耆寿95岁。[136]

改编作品

- 位于利物浦的默西塞德郡海事博物馆有关于卢西塔尼亚号沉没的大型展览。1982年,其中一个四叶螺旋桨从沉船中被打捞起来,现在永久展示于皇家阿尔伯特码头。[141]

- 来自该沉船的另一个螺旋桨目前展示在美国德克萨斯州达拉斯的希尔顿安纳托尔酒店[142]。

- 另外一个从沉船中打捞的螺旋桨在1980年代被熔化,用来制作高尔夫球杆。[143][144]

- 卢西塔尼亚博物馆和老头信号塔(Lusitania Museum & Old Head Signal Tower)位于金塞尔岬角上,展示了一些救生艇吊架和其他文物。[145]

- 卢西塔尼亚号的原始建造模型在沉没后被重新涂装成毛里塔尼亚号,该模型目前展示于加拿大新斯科舍省哈利法克斯的大西洋海事博物馆。[146][147][148]

- 阿加莎·克里斯蒂1922年的小说《秘密对手》中的事件由卢西塔尼亚号的沉没引发。

- 金·伊佐(Kim Izzo)的《五月的七天》(Seven Days in May,2017)[149]大部分故事发生在卢西塔尼亚号上。这部历史小说在描述包括阿尔弗雷德·范德比尔特和查尔斯·弗罗曼在内的船上乘客的同时,也穿插了伦敦白厅的秘密房间,里面正在拦截加密讯息。

- 《玻璃海洋》(The Glass Ocean,2019)由卡伦·怀特(Karen White)、劳伦·威利格(Lauren Willig)和比阿特丽斯·威廉姆斯(Beatriz Williams)共同创作,轮流叙述不同的讲述者和时期。故事情节之一发生在卢西塔尼亚号,从一名乘客的视角出发的虚构故事,并与2013年发生的故事情节交织在一起。[150]

- 大卫·巴特勒(David Butler)的小说《卢西塔尼亚号》(Lusitania,1982)是关于该船沉没及其相关事件的虚构化描述。[151]

- H·P·洛夫克拉夫特的第一本出版书籍是《罪行中的罪行:卢西塔尼亚号1915》(The Crime of Crimes: Lusitania 1915,出版于威尔士),这是一首关于卢西塔尼亚号沉没的诗。[152]

- 沉没事件也成为迈克尔·莫普戈小说《听月亮》(Listen to the Moon,2014)的灵感来源。[153]

- 作曲家弗兰克·布里奇是一位反战和平主义者,为纪念此事件,他为弦乐团创作了《哀歌》(Lament),其中提到了年仅9岁的凯瑟琳·“卢西塔尼亚”女孩("Lusitania" 1915)。这部作品于1915年9月15日在伦敦女王音乐厅首演,由布里奇指挥,当时的音乐会是“流行意大利音乐”专场,由亨利·伍德(Henry Wood)指挥的其他曲目作为节目的其余部分。[154][155][156]

- 查尔斯·艾夫斯的《交响套曲第二号》(Orchestral Set No. 2)以名为《汉诺威广场北端,在悲剧的日子结束时,人民的声音再次升起》(From Hanover Square North, at the End of a Tragic Day, the Voice of the People Again Arose)的一个乐章作结。这首作品回忆了艾夫斯在纽约市等候火车时,接收到卢西塔尼亚号沉没消息的经历。[157]等候的人群唱起了《在那甜美的彼岸》这首圣歌,并在曲目结尾处重新出现了这首圣歌的旋律。[158]

- 一首名为《卢西塔尼亚号沉没时》(As the Lusitania Went Down,1915)的流行歌曲,由亚瑟·J·兰博和F·亨利·克里克曼(F. Henri Klickmann)创作,1915年5月29日,《音乐贸易评论》曾将其描述为“在纪念卢西塔尼亚号灾难的歌曲中最有趣的之一”。[159]

- 查尔斯·麦卡伦和纳特·文森特(Nat Vincent)于1915年创作的歌曲《卢西塔尼亚号沉没时》(When the Lusitania Went Down),由利奥·费斯特(Leo Feist)在纽约出版。[160]哥伦比亚唱片公司发行了由男中音赫伯特·斯图尔特(Herbert Stuart,艺名阿尔伯特·维德霍尔德)演唱的录音,并附有管弦乐伴奏,作为80转唱片发行。[161]

- 美国黑金属乐队Minenwerfer的专辑《虚无主义》(Nihilistischen)中收录了歌曲《卢西塔尼亚》(Lusitania)。

- 美国歌手兼词曲创作人安德鲁·伯德演唱的歌曲《卢西塔尼亚》(Lusitania),此曲由St. Vincent的安妮·克拉克(Annie Clark)演唱。

- 后硬核乐队Thrice的歌曲《死亡觉醒》(Dead Wake)。

- 后硬核乐队June of 44的歌曲《卢西塔尼亚》(Lusitania),收录于专辑《热带与经线》(Tropics and Meridians)中。

争议

“奖品规则”或称“巡洋舰规则”,源自习惯国际法,并受到1899年与1907年海牙公约及1909年《伦敦海战法宣言》的影响,用以规范战时对海上船舶的扣押行为。尽管无线电与潜艇等技术进步最终使部分规则变得过时,但在战争爆发初期,这些规则普遍被承认。按照规定,军舰在攻击商船前必须事先警告,并允许船上乘客与船员弃船逃生,除非商船进行抵抗、试图逃跑,或隶属于有军舰护航的船队。商船若仅装备少量武装(如一至两门火炮),通常不会因此丧失其免于无预警攻击的权利,即便其运载军火或军事物资亦然。[162][163]

自1914年起,德国海军部与政府间关于是否实施无限制潜艇战的争论持续进行,部分高层海军官员认为此举可迅速且轻易地赢得战争。1914年11月,英国宣布,由于德国在北海布设水雷,该海域整体已被划为“军事区域”,并限制中立国船只通过北海,必须沿指定航道行驶,以便英方监控(其他航道皆已布雷)。德国高级海军指挥官胡戈·冯·波尔上将借此契机,并利用英国海军部于1915年1月31日发布的命令:“允许英国商船作为战争诡计伪装成中立国船只”[164]——擅自宣布放弃巡洋舰规则,并于1915年2月4日在《德意志帝国公报》(Deutscher Reichsanzeiger)发布警告:[165]

(1)自本通告发布日起,大不列颠及爱尔兰周围海域,包括整个英吉利海峡,均被划定为战争区。自2月18日起,凡在该区域遇到之敌方商船,将予以摧毁,且未必能确保船员与乘客的安全。 (2)中立国船只亦将在该区面临风险,因应海战本身的危险性及英国于1月31日授权滥用中立旗帜的行为,德国方面未必能保证在攻击敌船时不误伤中立船只。[166]

尽管德国政府内部试图限制海军提出的作战范围,实际上海军指令更为激进。海军上将巴赫曼私下命令潜艇指挥官优先攻击客船,以产生震慑效果,阻止航运活动。[167]

国际社会普遍对此表示负面反应,许多人认为德国的宣告只是一种虚张声势。大多数国家仍认为巡洋舰规则即使战争结束后仍具有效力。[162]不过,英国海军部于1915年2月10日下令,指示商船在遭遇敌方潜艇时应尽可能设法逃离;若潜艇突然出现在船首且明显怀有敌意,则应“以最快速度直接冲向潜艇……该潜艇很可能会下潜,从而保障自身安全。”[168] 十日后的进一步指示又建议,武装商船若遭明显怀有敌意的潜艇追击,即便潜艇尚未开火,也应主动开火自卫。个别人士甚至悬赏击沉潜艇。考虑到潜艇对于冲撞及小口径火炮攻击的脆弱性,若德国U艇遵循传统巡洋舰规则而浮出水面警告商船,反而会陷入重大危险。德国方面也得知了英国的秘密命令,因为这些文件从被俘船只及无线电截听中获得。[169] 贝利与瑞安(Bailey and Ryan)在其著作《卢西塔尼亚号事件》中强调,这些英国指令虽旨在“确保航运安全”,但试图冲撞或逃脱行为也可被视为构成抵抗,从而使攻击商船成为合法行为。他们认为,这比“运载军火”、“不存在的武装”或其他解释更能从法律上合理化德国的行动,尽管柏林方面并未在官方上强调此论点。[170]

历史学家格哈德·里特指出,即使到了1916年,多数潜艇击沉行动仍采取先警告后用甲板炮攻击的方式,因为当时的鱼雷数量有限且精确度不足。[171]事实上,在击沉卢西塔尼亚号前不久,U-20曾击沉了拉瑟姆伯爵号(Earl of Lathom)与候选人号(Candidate),并在攻击前允许船员撤离。卢西塔尼亚号体积更大、速度更快,更有可能规避或冲撞潜艇,但在整场战争中,商船成功以冲撞击沉潜艇的例子仅有一次,为1918年白星航运的奥林匹克号在英吉利海峡冲撞并击沉了SM U-103号潜艇事件。

美国总统威尔逊在与德国的外交交涉中坚持巡洋舰规则,主张只有在商船“实际抵抗”的情况下,攻击行为才属合法;若无法安全、合法地攻击一艘船,则应放弃攻击。[120][172]在“阿拉伯号事件”争议中,巴赫曼上将则反驳称,德国并不希望英国遵守《伦敦宣言》,因为继续进行潜艇战比遵守海战法规更为重要,而英国自身的行为反而有助于德国合理化其潜艇政策。[173]

许多卢西塔尼亚号的幸存者报告称,在第一声爆炸之后立即或数秒内又发生了第二次爆炸,有些人甚至表示第二次爆炸的威力更为强烈。[174]这次爆炸被用来解释卢西塔尼亚号迅速沉没的原因,并自灾难发生以来一直是争论焦点。由于残骸正好覆盖在鱼雷击中位置上,至今仍难以获得明确答案。当时,官方调查将这次第二爆炸归因于U艇发射了第二枚鱼雷,这一说法得到多位目击者的支持。然而,U-20号潜艇的证词与无线电通讯纪录清楚显示,仅向卢西塔尼亚号发射了一枚鱼雷,施威格甚至在战时日记中记录,由于大量乘客慌乱跳海,根本无法再次发射鱼雷。虽然存在第二枚鱼雷或第二艘潜艇的可能性,但这种情况被认为几率极低。[175]

另一项争论理论则认为第二次爆炸与卢西塔尼亚号所载货物有关。船上运载了数吨.303口径步枪及机枪子弹、炮弹壳及引信,这些物资均已在起航后向美国海关提交的两页货单上列明。大批量小口径弹药被确认在正常情况下并不具爆炸性,且均有明确标示。根据美国航运法规,客轮合法携带此类货物;专家普遍同意,这些弹药并非第二次爆炸的原因。事发当时的官方调查亦未发现船上有其他爆炸物存在,[176][177]尽管自灾难以来,不少人(尤其是德国宣传机构)持续宣称另有隐藏爆炸物。历史学者派翠克·奥苏利文(Patrick O'Sullivan)也认为炮弹是空心的(抵达后才会填装炸药),引信亦非爆炸性,这一点可由制造商于后续案件中的宣誓证词及炮弹重量分析佐证。他推测,可能是船上装载的一批细铝粉在第一次爆炸中被引发了第二次爆炸。[178]然而,实验显示,铝粉或烟棉(高氮火棉,Pyroxylene)爆炸的特性与当时观察到的现象并不完全吻合。而且,从未有确凿证据证明船上藏有其他秘密爆炸物。[179]目击证词,包括U艇舰长及目击特定救生艇被摧毁的幸存者的报告,也普遍认为初次鱼雷击中点位于远离货舱的位置。[66]

1960年代,美国潜水员约翰·莱特(John Light)多次潜入卢西塔尼亚号残骸,试图证明船上货舱中藏有违禁爆炸物,且这些爆炸物在鱼雷击中时引爆。1993年,著名探险家罗伯特·巴拉尼博士(Dr. Robert Ballard,亦为泰坦尼克号与俾斯麦号战舰残骸发现者)对卢西塔尼亚号进行了深入调查。巴拉德起初倾向于相信船上存在违禁爆炸物,他希望能证实莱特所述在残骸左舷有大洞的说法。然而,他并未发现任何大洞,且在检查整个货舱暴露区域后,确认该区域“明显未受破坏”。据此,他得出结论:货舱内并未发生爆炸。在调查过程中,巴拉德注意到沉船附近海床上有大量煤炭,并在征询爆炸专家意见后提出“煤尘爆炸”理论。他认为,鱼雷爆炸时,已耗尽的煤舱内残留煤尘被震散到空气中,并由火花引燃,从而引发了第二次爆炸。[180][181]但批评者指出,煤尘在海上作业环境中通常过于潮湿,不可能因鱼雷冲击而在空气中形成足够浓度的爆炸性混合物,且鱼雷击中后,煤舱所在区域应立即被海水灌入,进一步降低煤尘爆炸的可能性。[174]

2007年,海事法医调查人员提出,一种合理的解释是:第二次爆炸可能源于船舶蒸汽发生系统的爆炸。尽管少数从前方两座锅炉房逃生的幸存者回忆称,船上的锅炉本身并未发生爆炸,但领班司炉艾伯特·马丁(Albert Martin)后来在证词中表示,他认为鱼雷击中了锅炉房,在数台锅炉之间爆炸。尽管这一说法在物理上是不可能的,其他多位证人也将鱼雷击中位置大致指向锅炉房附近。[182]此外,已知前方锅炉房在爆炸后迅速充满蒸汽,供应涡轮机的蒸汽压力也随之急剧下降。这些现象指向了船舶蒸汽发生系统中出现某种形式的故障。失效的可能来源,不一定是锅炉本身,也可能是通往涡轮机的高压蒸汽管线。[183] 有目击者报告称,在袭击后数分钟内,船体被水淹没的区域仍发生爆炸,这进一步暗示至少有部分锅炉最终爆炸。另一种理论则认为,其实整起事件中只发生了一次真正的爆炸;所谓的“第一次爆炸”仅是鱼雷撞击船体时产生的物理冲击。然而,这一理论面临一个问题:当时的鱼雷设计为一旦撞击即立即引爆。[175]无论如何,这类解释(包括蒸汽管线故障理论)均认为,鱼雷在锅炉房附近造成的单一爆炸已足以使卢西塔尼亚号迅速沉没,而无需假设第二次重大爆炸的存在。此外,近年的研究也支持这一观点:即便仅有初次爆炸,亦能造成严重的偏心性进水,进而导致灾难性后果。

卢西塔尼亚号原有的水密隔舱设计缺陷,加上许多为了通风而敞开的舷窗,使情况雪上加霜。1997年,JMS公司(JMS Naval Architects)的海军建筑师在模拟中指出,一旦船只失去蒸汽压力,自动水密门系统将停止运作,使得船体在无其他额外损害的情况下,以实际记录到的速度迅速沉没。[184]2012年,美国劳伦斯利佛摩国家实验室的爆炸物研究人员也持相同看法。他们的实验结果及残骸证据表明,鱼雷本身即已足以导致灾难性的沉没,第二次爆炸的影响微乎其微。[179]

历史学家J·肯特·莱顿(J. Kent Layton)在2016年审阅了86份幸存者证词后,认为,这些证词与卢西塔尼亚号立即倾斜15度的现象共同指出,鱼雷应是击中第一与第二锅炉房之间的位置。该处为结构上特别脆弱之地,导致两侧锅炉房煤舱迅速进水,并可能触发蒸汽装置或锅炉内部的次级爆炸,虽然这次次级爆炸对船只的关键损害贡献有限。因此,卢西塔尼亚号沉没的迅速,主要归因于船只自身在防止进水方面的能力不足。[174]

长久以来,有一种阴谋论认为英国当局故意将卢西塔尼亚号置于危险之中,以引诱德国潜艇发动攻击,从而使美国被卷入战争,站到英国一方。此说由历史学家兼前英国海军情报官帕特里克·比斯利、作家科林·辛普森与唐纳德·E·施密特(Donald E. Schmidt)等人提出。[8][9]辛普森与后来的其他作者指出,温斯顿·丘吉尔于德国发布潜艇战通告后不久,即1915年2月12日致函贸易委员会主席沃尔特·朗西曼,信中提到“最重要的是吸引中立国船只靠近我们的海岸,尤其希望能借此使美国与德国之间发生冲突”的语句。[9][13]"比斯利总结道:“除非有新的资讯浮现,否则我不得不痛苦地得出结论:确实存在一场阴谋,故意将卢西塔尼亚号置于风险之中,希望即使只是一次未遂攻击,也能促使美国参战。这样的阴谋若要实行,必然需经温斯顿·丘吉尔的明确许可与支持。”[8]

在沉没事件后的官方调查中,特纳船长以战时机密为由,拒绝回答某些问题。至今,英国政府仍对部分与航程最后几天有关的文件保密,包括海军部与卢西塔尼亚号之间通讯的部分电文。一些作者也指出,目前可得的纪录中,经常缺少关键页面,并提出其他一些具争议性的主张:[10][11][12]

- 英国当局透过秘密的40号室密码破解活动,已得知有一艘德国潜艇位于卢西塔尼亚号的航线上,但决定不将船只改道至更安全的路线。

- 当局蓄意且恶意地拒绝为卢西塔尼亚号提供驱逐舰护航。

- 船只被下令在战区内减速,以使其成为更容易的目标。

大多数历史学家认为,此类阴谋论的可能性甚低。即使40号室所获情报本可有所助益,但由于必须优先保护情报来源的机密性,因此此类情报很少传递给商船。此外,船方早已多次收到警告,提醒其航行区域内潜伏着潜艇活动,并获知U-20号潜艇此前已击沉多艘船只。事实上,特纳后来回忆,他感到自己被警告的数量淹没了,甚至想像自己正面对六艘潜艇的威胁。[56] 护航舰艇当时的数量也极为有限,而卢西塔尼亚号航速较快、被击沉的风险低于可供派遣的护航舰。即使掌握完美情报,德国潜艇仍需船只近距离(数百码内)通过方能发动攻击,且当时鱼雷技术本身亦不甚可靠。因此,即使存在阴谋,成功袭击的可能性仍然很小。[185]至于丘吉尔致函朗西曼时,实际上是就为中立国商船提供保险一事发表意见,旨在反制德国阻止中立国与英国进行贸易的行动。他的言论并非针对英国客轮卢西塔尼亚号;事实上,他所言的“卷入冲突”,原意是希望为像卢西塔尼亚号这样的协约国船只创造“安全保障”的局面。[186]此外,当时的英国政府对于反潜作战措施的无效与混乱,亦可能是保持某些资讯机密的原因之一,以免引起外界尴尬。[187]

值得注意的是,1915年美国加入战争对英国而言亦未必有明显好处,[188]当时美国国内对介入战争的态度也并不确定。事实上,德国潜艇舰长们曾奉命故意攻击客运船只,希望借此对国际航运产生威慑效果,[189]而美国反干预主义的国务卿布莱恩(William Jennings Bryan)对卢西塔尼亚号沉没的反应则是建议威尔逊总统禁止客运船只运载弹药,而非直接报复。[190][191]

到了1916年,在德国被迫限制潜艇战之后,美德关系实际上有所改善,尽管被击沉的船只总吨位持续增加。同时,美英关系却明显恶化,甚至一度有人建议美国应与协约国为敌。[185][192]

根据官方记录,卢西塔尼亚号在沉没时载有4,200箱步枪与机枪子弹、1,250箱空心破片炮弹,以及单独存放的炮弹引信,总重达173吨[5][193][2]。2008年9月,潜水员伊恩·麦加里(Eoin McGarry)从残骸中打捞出部分.303口径子弹。[194] 此外,船上还有其他可用于军事用途的宣告货物,包括50桶及94箱铝材(共46吨),其中部分为制造爆炸物所用的粉末状铝粉,供伍尔维奇兵工厂(Woolwich Arsenal)使用,[178]以及其他金属、皮革与橡胶制品。[195]

整体而言,这些军用品占据了船上宣告货物财务价值的大约三分之一到一半(视具体计算项目而定),但在船上所占体积相对较小。[2]卢西塔尼亚号作为客轮,本身并非高效货物运输船;一些体积远小的专用货船能携带更多货物。例如,在哈利法克斯大爆炸事件中涉及的蒙特布朗号(SS Mont-Blanc)虽仅为卢西塔尼亚号体积的十分之一,却能运载近3,000吨物资。此外,当时英国战争部认为美国制造的大部分弹药品质低劣,“仅适合于紧急情况使用”,而且无法支应每日超过500万发的消耗需求,美方的弹药合同在1916年已被取消。[196]

部分作者推测船上可能载有未申报的爆炸性军火。作家史蒂文·L·丹弗(Steven L. Danver)主张,卢西塔尼亚号秘密运载了大量硝化纤维(即火棉胶)。[197]另有一种理论认为,标明为90吨未冷藏的奶油与猪油(据称运往苏比利尼斯(Shoeburyness)皇家海军武器测试设施)的货物,实际上可能另有他物。[198]亦有推测集中于一批从杜邦公司(Dupont de Nemours)发出的皮草货物,该公司同时也生产爆炸物,[199]然而,据报导这些皮草后来被冲上爱尔兰海岸。[52]其他作者则认为,那些炮弹实际上为已填装火药的实弹,若属实,船上将携带约5吨的无烟火药(cordite),但这与已申报的空心炮弹重量吻合的事实相矛盾。[178]迄今尚无证据证明船上载有额外未申报的秘密爆炸物。[2]

许多作者认为,英美当局对于船上军用品的存在有所隐瞒。[200][201][202]然而,这些军用品在当时即已广为人知,报纸曾公开报导,[111] 英国官方调查也曾提出相关问题,[176]并向美国总统威尔逊(Woodrow Wilson)说明过。[203]当参议员罗伯特·M·拉福莱特(Robert M. La Follette)在1917年指控存在一项阴谋,称威尔逊曾被警告卢西塔尼亚号运载600万发子弹时,纽约当局提供了正确的数据回应。[204] 的确,由于战时新闻审查制度,英国媒体对战争物资相关议题的报导受到限制,[205] 但德国方面与美国的外交通讯却可见于英国报刊中。[206]

当时官方对于“军火”或“特殊弹药”存在的否认,实际上主要是针对是否存在危及乘客安全的危险货物的否定,[207]例如声明“船上载有4,200箱子弹(...)但这些显然不属于危险弹药范畴”,或否认该船为“配备隐藏火炮、受过训练炮手及特种弹药的武装军舰”之说。[121]英美双方的立场并非否认船上有军用品,而是主张这些军用品并未因此剥夺乘客在遭袭时应有的安全权利。[208][209]

贝利(Bailey)与莱恩(Ryan)对此作了详细探讨,他们指出,当时“数十艘”离开纽约港的船只都载有类似或更多的小型武器弹药与其他军事物资。特纳本人在同年稍早也曾驾驶另一艘由冠达邮轮航运公司(Cunard Line)营运的客轮,运送15英寸口径海军火炮,尽管德国方面公开抗议。他们总结认为,既有大量专门运输军火的货船可用,秘密将非法爆炸物藏于客轮之上并不合情理。他们与其他作者也指出,一些作者一方面主张卢西塔尼亚号载有重要战争物资,一方面又主张英国阴谋故意让其被击沉,这两种说法彼此矛盾。[210][211] 无论卢西塔尼亚号是否载有军火,这一点在德国的初期宣传中虽被强调,但并未影响德方原本即有意攻击该船的决策,亦无改变各方对其击沉行为合法性辩论的本质。实际上,此说法最早是由德国海军上将提尔皮茨(von Tirpitz)提出,旨在“激起国内舆论”。[92]

卢西塔尼亚号的残骸曾遭受深水炸弹攻击或“刺猬”迫击炮(Hedgehog mortars)轰击。[212]一位来自都柏林的技术潜水员戴斯·奎格利(Des Quigley),于1990年代对残骸进行潜水探勘后报告称,残骸现状“宛如瑞士乳酪”,且周围海床上“散布着未爆刺猬地雷”。其他探险者,例如1993年罗伯特·巴拉德(Robert Ballard)带领的探勘队,也有类似观察结果。[213]阴谋论者主张,这些破坏行为是英方试图摧毁证据(如未申报爆炸物存在)的阴谋之一。然而,历史学者普遍认为,这些破坏应是1948年北约反潜作战演习所致,[214]当时该残骸被用作演习目标,且并未被视为具有重要历史价值。莱顿(Layton)指出,该残骸曾以仅仅1000英镑的价格售出;尽管遭受轰击,1993年与2011年的探险仍证实货舱保持完整,包括“整齐堆放”的弹药。[215]

另一个被持续辩论的议题是,特纳船长在事件中应承担多大责任。这一问题曾是战时调查的核心,聚焦于他是否违反了海军部(Admiralty)指示。虽然特纳在当时被正式免责,但现代历史学家对此结论是否适当看法不一。此外,特纳也被批评为船只应急准备不足,包括救生艇演练品质低劣,以及允许多个舷窗保持开启。尽管多数人同意,卢西塔尼亚号与德国潜艇相遇主要是运气不佳,但随着现代对沉没原因(可能单由鱼雷损坏造成)的理解加深,特纳是否加剧了人员伤亡的重要性也因此提高。[183][51]

亦有观点指出,德国方面可能进行过某种程度的掩盖。这主要围绕于当日施维格指挥官的航海日志,其为打字稿且未署名,与他其他手写日志风格不同,暗示原始版本可能遗失。一种推测认为,施维格的日志经过修改,以“人性化”他的记录,因为施维格在其他场合中并未表现出对受害者的同情。[216]普雷斯顿描述了施维格报告中的若干矛盾之处,认为这份日志展现出“事后机构性修饰”,旨在同时突显德国方面的良心与英国方面的无能。[217]部分生还者也曾回忆,在船只下沉时,曾目睹潜艇浮出水面,并提出批评意见,但具体细节在当时尚未完整记录下来。[218]

残骸

1935年10月6日,卢西塔尼亚号残骸被发现于金塞尔以南11英里(18 公里)处。目前该残骸目前横躺在海底,右舷侧以约30度角倾斜,水深达305英尺(约93米)。由于撞击海床时的巨大力量,整艘船严重倒塌至右舷一侧。数十年来,由于冬季海潮带来的腐蚀作用,卢西塔尼亚号的劣化速度远快于泰坦尼克号残骸。其龙骨呈现出“异常弯曲”的回旋镖形状,推测可能与失去上层建筑支撑力有关。[219] 船体宽度已大幅缩减,烟囱均已脱落,推测是因长年劣化所致。[219]在残骸中,船首部分保存最为突出,而船尾则因1982年由海洋工程公司打捞三具螺旋桨以供展览而受损。

尽管损毁严重,卢西塔尼亚号的残骸中仍可辨识出若干特征,包括仍清晰可见的船名、系缆柱(部分缆绳仍然完好)、毁坏的散步甲板碎片、舷窗、船首以及剩余的一具螺旋桨。近年来对沉船的探勘显示,卢西塔尼亚号的保存状况远逊于泰坦尼克号,其船体已开始出现明显坍塌。[219]

纪念

为纪念沉没百周年,2015年5月3日,一小队船只自曼岛启航。1915年时,曼岛七名渔民曾驾驶渔船漫游者号(The Wanderer)救起了150名卢西塔尼亚号的生还者,并因此获颁奖章。其中两枚奖章现存于皮尔市的李斯博物馆。[220][221]

沉没百周年纪念活动于2015年5月7日举行。为此,英国皇家邮轮公司派遣维多利亚皇后号专程前往爱尔兰科克(Cork)进行纪念航行。

另见

参考文献

参考书目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads