热门问题

时间线

聊天

视角

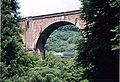

碓冰第三桥梁

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

Remove ads

历史

1891年(明治24年)3月,连接横川、轻井泽间的齿轨铁路开工,翌年12月完工;[13]这一系列工程中包含了数座桥梁,而碓冰第三桥梁即是其中之一,该桥于1892年(明治25年)4月开工,仅用七个多月的时间即完工。[9]1893年(明治26年)4月1日,该段铁路竣工通车。[10]通车隔年,1894年(明治27年)6月20日,东京湾北部发生地震,桥台和拱券结构多处龟裂,其后进行补强工程至1895年(明治28年)。[13][14]翌年,为了让桥梁能够承载更重的新型铁路机车,再次对其进行了结构补强。[13][14]1963年(昭和38年),信越本线横川至轻井泽间新建成的黏着式铁道启用,原来的齿轨铁路路段废止,碓冰第三桥梁亦随之停用。[1][3][13]

铁路废止后,碓冰第三桥梁面临拆除,但在地方人士的要求之下,最终仍决定保存。[1][13]1993年(平成5年)8月17日,该桥作为“旧碓冰峠铁道设施”的组成遗产之一,被指定为国家重要文化财。[13][4][11]由于这段铁路曾经输送过蚕丝、蚕茧等重要出口货物[5],安中市原要将包含该桥在内的相关铁道设施一同纳入到“富冈制丝厂和丝绸产业遗产群”的世界遗产申请之中,但这些铁道设施后来被认定与丝绸产业的关联性薄弱而被排除。[15]不过,群马县还是将“旧碓冰峠铁道设施”登录到了“群马丝绸遗产”之中,该桥同样是组成遗产之一。[5]2024年(令和6年),安中市成立“碓冰峠铁道设施群世界文化遗产登录专家会议”,旨在推动包括碓冰第三桥梁在内的“碓冰峠铁道施设群”单独申请世界遗产。[15][16]

1996年(平成8年),横川至碓冰第三桥梁间的原齿轨铁路段开工改建为步道,历经为期五年的工程后,于2001年(平成13年)竣工开放[3][11],总工程费四亿六千万日圆,命名为“爱伯特之道”;[13]2012年(平成24年),自该桥继续往轻井泽方向延伸到熊之平车站的步道竣工开放。[11][17]

Remove ads

构造

碓冰第三桥梁由四个内径60英尺(约18米)的半圆形拱券构成,共有三支墩柱,有效跨度约21米;桥梁全长298.75英尺(约91米),全宽15.5英尺(约4.7米),桥面宽13.5英尺(约4.1米);横川端连接第五隧道、轻井泽端接续第六隧道[7],而轻井泽端较横川端要高,桥面距谷底施工面最大高度约31米。[6]

碓冰第三桥梁的主要材料为红砖,其他石材则选用安中产的秋间石[注 2]。[13]红砖由武州川口炼瓦烧制场、深谷炼瓦制作所供应,使用了约200万个红砖[2][11];其中,桥上护栏与桥墩壁柱采用的是强度、耐久性均较高的过烧砖[注 3],其颜色与拱券、侧壁所使用的红砖有些不同。[13][14]

当时之所以采砖造拱桥的设计,而非已经标准化的钢梁桥、桁架桥,主要原因为横川、轻井泽间的铁路线路坡度相当大,桥梁段也需要继续爬升,而钢梁桥、桁架桥的标准工法需水平架设;再者,该段铁路使用ABT式齿轨[7],齿轨铁路机车于坡道上运行时,将对齿轨与轨框产生往坡下方向且相当巨大的力,需要透过道床来分散、传递;因此,碓冰第三桥梁与该路段上多数桥梁均设计为有道床的砖造拱桥。[13][19]

第1桥台和所有墩柱均采直接基础设于岩盘上;而第2桥台处岩盘则较深,故使用椭圆形砖造沉箱基础[13],但在挖掘时遇障碍物,另外又挖了一条坑道将其排除后,箱体才得以顺利下沉。[14]另外,考量到四座拱券距谷底的高度,每支墩柱上部都留有突出的石块,拱券施作时得以直接于其上搭建所需的支撑架。[13][14]

1894年(明治27年)的地震后,桥梁的第4拱券与第2桥台多处出现龟裂,同年开始针对第3墩柱、第4拱券、第2桥台进行补强工程,至隔年完工。[13][14]1896年(明治29年),为了应对即将投入运用的新型铁路机车(重量约为原来的1.5倍),又对剩下的桥台、拱券、墩柱都进行了结构补强;[13][14]补强后,整座桥梁的红砖总使用量接近300万个[13]。

桥梁前后经过两次补强工程后,第1、2、3拱券内径缩小到16.5米,第4拱券则缩小到了16米[6];另外,每支墩柱的尺寸也都扩大到原先的两倍以上[14],整座桥梁大致已是当今所见的样貌,与1892年(明治25年)刚完工时俐落的造型已经有了相当大的区别。补强工程中亦有在加厚的墩柱上预留突出的石块,其功能与前述相同。[13][14]此后又经历了铁路机车重量增大、线路运载量增加,碓冰第三桥梁都未再进行过补强。[14]

1995年(平成7年)的调查指出,桥梁第4拱券的补强部分发现裂缝,但并未深入到补强前的原拱券。[20]修复工程前的检查中又发现裂缝已在拱顶闭合,故决定采用灌注工法,并选用无机纳米颗粒材料来灌注,以避免红砖损坏,施工过程也尽可能地保留了原来的表面纹理。[20]

Remove ads

图片集

注释

参考资料

参考书籍

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads