热门问题

时间线

聊天

视角

美国禁酒令

美国二十世纪初限酒令 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

美国禁酒令,又称禁酒时期(Prohibition Era),是指从1920年到1933年间,美国全面禁止酒类生产、进口、运输与贩售的时期。[1] 这场禁酒运动最初由各州议会逐步推行,并在1919年1月16日美国宪法第十八修正案通过后成为全国性的法律。禁酒令最终在1933年12月5日美国宪法第二十一修正案通过后被废除。

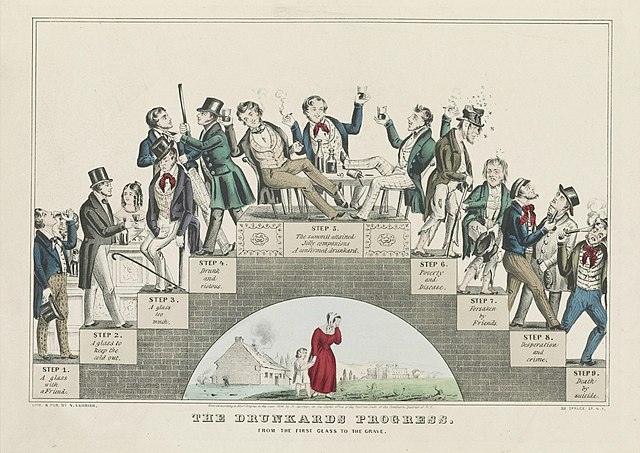

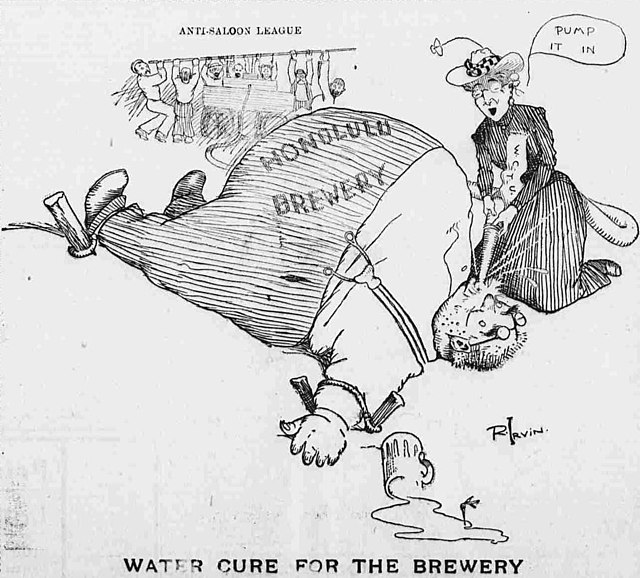

禁酒令最早可追溯至19世纪由虔敬派新教徒所发起的禁酒运动,希望借此解决如酗酒、家庭暴力,以及酒馆政治腐败等因酒精而产生的各种社会弊病。到了19世纪末至20世纪初,许多地方已经开始自行实施禁酒政策,成为当时社会讨论的焦点。支持禁酒的团体被称为“干派”(drys),表示推动禁酒令是为了公共道德与健康而战。在“干派”的推动下,禁酒运动受到进步主义者、禁酒党、民主党与共和党的支持,并透过妇女基督教禁酒联盟发展成全国性的草根运动。到1900年后,禁酒运动转由反酒馆联盟继续统筹推动。

同一时间,富裕的天主教与德裔信义宗社群组织并自称“湿派”(wet),与啤酒业者联手反对禁酒令的推动。然而随着美国于1917年参与第一次世界大战并对德国宣战,由德裔所组成的湿派等反对势力便逐渐衰退,使禁酒令得以全面推行。 1919年,在美国国会参众两院的压倒性支持下,旨在全国禁酒的美国宪法第十八修正案正式通过,并随后由48个州中的46个州批准生效。[2] 为了贯彻执行这项禁酒法,国会同一时间也通过《沃尔斯泰德法》,详细规范禁令的执行方式以及被禁止的酒精饮料类型,也因此并非所有酒精类饮品都遭到禁止,例如宗教仪式所需的葡萄酒仍然合法。此外,该联邦法律并未明文禁止私人持有或饮用酒精,但许多地方法规则更为严格,部分州甚至全面禁止个人私藏酒精饮品。

到了1920年代后期,全美各地开始出现反禁酒运动。批评者指出禁酒令导致政府税收在经济大萧条爆发前后的关键时期大幅减少[3][4],并认为该禁令把乡村新教徒的宗教价值观强加于都市乃至全国各地之上。[5]最终美国宪法第二十一修正案通过并正式废除全国范围的禁酒令,禁酒令成了美国历史上唯一一个被推翻的宪法修正案。在某些州的地方性禁酒政策则在联邦禁酒令废除后仍然持续生效。

关于禁酒令对社会的具体影响至今仍存在争议且难以确定。一些研究显示禁酒令使酒精消费量大幅下降,[6][7] 但也有研究认为禁酒令并未从长远来看有效减少饮酒。[8][9][10] 许多仍想饮酒的美国人透过法律漏洞或非法管道来买酒,进而促成酒类黑市和犯罪集团兴起。[3]健康方面,禁酒时期的肝硬化、酒毒性精神病和婴儿死亡率皆有所下降;[6][11][12] 犯罪率方面,由于美国在1930年以前并无全国性犯罪统计数据,因此难以确定禁酒令对犯罪率的具体影响。[10]但整体而言,禁酒令确实对当时美国经济造成负面冲击,如酒类产业原为美国第五大产业,但因禁酒令导致大量就业机会消失。[3]渐渐地,禁酒运动的支持度不断下滑,甚至连部分原本支持禁酒的人也开始转为反对。

Remove ads

历史

将全美禁酒的美国宪法第十八修正案通过前,美国其实已经在1918年底先行通过《战时禁酒法》(Wartime Prohibition Act),禁止酒精浓度超过1.28%的酒类贩售。[13] 这项法案的原意是为在战争期间节省谷物。然而该法案实际上是在1918年11月21日(即第一次世界大战停战协议签署后的第十天)才通过。[14]《战时禁酒法》于1919年6月30日正式生效,次日(7月1日)因此被戏称为“干渴的第一天”(Thirsty First)。[15][16] 至于美国宪法第十八修正案则是于1917年12月18日由美国参议院提出,并在1919年1月16日获得第36个州批准,使其正式成为宪法的一部分。根据修正案的规定,全国禁酒令于一年后的1920年1月17日全面生效。[17][18] 1919年10月28日,美国国会通过了《沃尔斯泰德法》(《全国禁酒法》),并成功推翻当时总统伍德罗·威尔逊的否决。该法案具体定义了“酒精饮品”的法律标准,并规范生产酒类的相关罚责。[19] 尽管《沃尔斯泰德法案》明确禁止酒类贩售,但联邦政府却因资源有限而无法有效执法。

禁酒令降低了美国的酒类消费量、肝硬化死亡率、因酒精引发精神病而住院的人数、公众酗酒的逮捕案件以及旷工率。[11][20][21]然而一些批评者认为禁酒令助长了非法地下酒吧、组织性犯罪以及黑市交易的兴起。[22] 历史学者肯尼斯·D·罗斯(Kenneth D. Rose)与乔治斯-弗兰克·皮纳尔(Georges-Franck Pinard)则持相反立场,认为禁酒时期的犯罪率并未增加,并批评这类说法是基于印象而非事实的结论。[23][24]一些资料则指出美国在20世纪上半叶的最高凶杀率正是发生在禁酒期间,且禁酒令结束后凶杀率立即下降。[25]到1925年,仅纽约市内的地下酒吧(Speakeasy,意为“轻声说话”)数量就高达3万到10万家。[26]反对禁酒派大多以侵犯个人自由、失去合法贩售酒类所带来的税收,以及组织犯罪因禁酒而猖獗作为主要论点。[27]

1933年3月22日,富兰克林·罗斯福总统签署《卡伦-哈里森法案》,将酒精浓度不超过3.2%(以重量计算)的啤酒与低酒精浓度的葡萄酒合法化。同年12月5日,美国宪法第二十一修正案通过,正式废除第十八条修正案,禁酒时代结束。不过根据现行联邦法律,私人生产蒸馏酒(如威士忌、伏特加等)仍需符合繁琐的许可要求,使私酿蒸馏酒在实务上仍不可行。[28]

Remove ads

美国社会自殖民时期以来对于酒精饮品的消费便充满争议。在当时的社会氛围下,各家庭与社区内都已有理性饮酒的潜规则,一旦酗酒就会被认为是滥用了上天赐予的恩赐,如同犯下七宗罪中的贪食一般而被谴责受罚。[29]早在1636年3月26日,新萨默塞特郡(New Somersetshire,现为缅因州索科市)就有禁止发售烈酒的法律,不过该法适用对象并不包含旅客,还另外允许劳工在工作日的一小时午餐时间饮酒[注 1]。[30] 美国独立后不久,宾夕法尼亚州西部发生抗议政府对威士忌收税的暴动,是为威士忌叛乱。虽然此税收的主要目的是帮助还刚新生的美国偿还独立战争的债务,但部分社会改革人士也顺势借题发挥,打着支持“罪恶税”(sin tax)的名义借此提高大众对酒精危害的认识。[31] 当1800年托马斯·杰斐逊领导的民主共和党上台后,这项威士忌税随即被废除。[32]

此时的一些公众人物则主张理性饮酒(节酒)而非完全禁酒,例如18世纪晚期的著名医师本杰明·拉什。他在1784年发表的论文《论烈酒对人体与心智影响之探讨》中便指出过量饮酒对身心健康有害,并将酗酒视为一种疾病。[33]受到拉什观点的影响,1789年,康涅狄格州的约200名农民成立节酒协会,随后弗吉尼亚州(1800年)与纽约州(1808年)也相继成立类似组织。[34]在接下来的十年内,全美已有八个州出现节酒运动团体,其中部分更发展为全州性组织。拉什等早期节酒改革者更进一步加深了社会对男性与女性饮酒习惯的区别,例如男性认为饮酒对健康有益且视其为生活的一部分;而女性,尤其是中产家庭妇女,则因为母职思想的兴起而开始拒绝饮酒,将酒精视为对家庭的威胁。[34]与现代相比,1830年时的美国人平均每周饮用约1.7瓶烈酒,是2010年的三倍之多。[22]

Remove ads

1826年,美国节酒协会成立,成为第一个全美范围的节酒运动团体,并成为后续许多团体的基础。到1835年该协会的会员人数已达150万,其中女性占比介于35%至60%。[35] 到了1840年代,美国开始出现由虔敬派循道宗领导的禁酒运动(Prohibition Movement),又称“禁酒十字军”(dry crusade)。19世纪晚期,节酒运动的焦点已从单纯的节酒扩展到与酒精消费相关的行为与社会制度,如传教士马克·A·马修斯等人更将酒馆与政治腐败连结在一起。[36] 这样的禁酒运动曾在1850年代取得部分成功,如1851年通过的缅因州禁酒法即禁止在该州的酒类制造与贩售。该法出台后便产生一波各州跟进禁酒的浪潮,虽然缅因州后来于1856年被废除这项法律,不过此时全美已有12个州跟进实施全面禁酒。[37]禁酒运动声势随着美国内战(1861–1865)爆发而逐渐减弱,战后的社会道德改革家也将注意力转回节酒运动,以及如摩门教的一夫多妻制等其他社会问题。[38][39][40]

禁酒运动在1869年由禁酒党及1874年成立的妇女基督教禁酒联盟(WCTU)重新复兴。 WCTU主张透过教育来推动禁酒,以防止女性因丈夫酗酒而遭受家暴。[41]该联盟认为若能向儿童灌输节酒观念就能将下一代培养出“禁酒文化”,最终促成禁酒政策法律化。WCTU第二任主席法兰西丝·威拉德就强调该组织的目标是:“联合所有基督教派的女性以教育年轻一代、改变公众舆论、改革酗酒阶层;藉上帝恩典以解放被酒精奴役的人,藉法律将酒馆从街道上移除。”[42]WCTU成员借着秉持威拉德“万事皆做”(Do Everything)的理念,利用节酒运动作为参与政治的切入点,在当时美国女性尚未获得全面选举权的情况下推动监狱改革与劳工法等议题。[43]

1881年,堪萨斯州成为全美第一个在州宪法中明文禁止酒类的州。[44] 激进禁酒活动家凯莉·纳西翁曾因试图亲自执行该州的禁酒令而被逮捕超过30次,并多次遭到罚款与监禁。[45]她经常闯入酒馆当面责骂顾客,甚至用斧头砸烂酒瓶。纳西翁还成立“凯莉·纳西翁禁酒团”(Carrie Nation Prohibition Group)带领妇女进行抗议。除了纳西翁的激进作法,其他温和派节酒支持者的通常做法是进入酒馆唱诗、祈祷,并劝说店主停止卖酒。[46] 渐渐的,其他美国南部的州份与部分郡县也陆续通过禁酒法案,实施局部禁酒政策。

禁酒法案的合宪性也数度搬上法庭辩论。少部分判决对禁酒政策不利,而整体判决趋势仍偏向支持禁酒。1887年穆格勒诉堪萨斯案中,大法官约翰·马歇尔·哈伦表示:“我们不能无视过量饮酒可能会危害公共健康、影响社会风气,甚至威胁公共安全这项明显的事实。同时透过人人都能查阅的统计数据也能发现,这个社会上懒惰、混乱、贫困和犯罪问题多少都和酗酒脱不了关系。”[47] 1890年的克劳利诉克里斯滕森案(Crowley v. Christensen)亦指出:“各州的统计数据都显示与其他任何原因相比,这些零售酒馆贩卖的烈酒导致更多的犯罪与苦难。”[47]

美国内战(1861–1865)后美国社会开始加速工业化,城市劳工阶层日益壮大导致酒馆林立,是工人下班后的主要社交场所。广大的酒馆市场让酿酒业也积极参与其中,投资酒馆签约保证只贩售该酿酒商的产品以排除同行对手。许多酒馆也提供高盐食物为主的“免费午餐”让客人容易口渴,进而购买酒精饮品。[48] 到了进步时代(1890-1920),社会对酒馆及其政治影响的敌意逐渐升高,反酒馆联盟取代禁酒党与妇女基督教禁酒联盟成为最具影响力的禁酒运动组织,因为后者两个团体将精力扩展至女性选举权等其他社会改革议题,使专注于禁酒运动的反酒馆联盟中取得主导地位。[49]

从1840年代到1930年代,禁酒政策一直是美国各州及地方政治的重要议题。许多历史研究指出这场政治运动受到宗教和种族文化的深远影响。[50]支持禁酒的“干派”(drys)主要来自新教虔敬派,如循道宗、美北浸信会、美南浸信会、新派长老教会、基督会、公理宗、贵格会及斯堪地纳维亚裔路德宗。此外,美国天主教节制联盟及部分耶稣基督后期圣徒教会团体也支持禁酒。这些团体认为酒馆助长政治腐败,并视饮酒则是一种个人罪恶。其他积极推动禁酒的组织包括妇女教会联盟(Women's Church Federation)、妇女节制运动(Women's Temperance Crusade)以及科学禁酒教育部门(Department of Scientific Temperance Instruction)等。与此相对,“湿派”(wets)则主要来自新教礼仪派(liturgical Protestant,如美国圣公会及德裔路德宗)以及美国天主教徒。他们反对政府定义道德标准,认为禁酒政策是侵犯个人自由。[51]即使在禁酒运动最强烈反对者的据点——纽约市,仍有部分支持禁酒的团体,包括挪威裔教会组织与非裔美国劳工运动者。他们认为禁酒将有助于改善工人,特别是非裔美国劳工的生活条件。此外茶叶商人与汽水业者也支持禁酒,期望酒类禁令能带动其产品销量。[52] 禁酒运动的主要推手之一是反酒馆联盟领袖韦恩·惠勒。[53]他成功将禁酒议题推上政治舞台并让大量支持禁酒的候选人当选。惠勒来自俄亥俄州,因童年时曾被一名醉酒的农场工人弄伤导致他对酒精怀恨在心,促使他加入禁酒运动并迅速在组织内崛起。他利用媒体塑造社会舆论,使禁酒运动看似获得全民支持,这种策略被称为“惠勒主义”(Wheelerism)。最终他因在禁酒议题上的影响力,被称为“禁酒老大”(dry boss)。[54]

禁酒运动基本反映出美国城乡价值观之间的冲突。由于大量移民涌入城市,许多禁酒派人士将城市的犯罪与道德堕落归咎于移民文化。追根究柢是因为酒馆通常是移民社群的社交中心,而许多政客为了争取移民选票会在酒馆内进行政治交易,例如提供就业机会、法律咨询或食品供给作为交换条件,久而久之酒馆便被视为政治腐败的温床。[55]随着美国社会人口结构的变化,部分禁酒派人士转向本土主义观点,认为美国的成功来自白人盎格鲁-撒克逊血统。这种信念加深了美国社会对移民社区的不信任,同时促进酒吧在移民社群中兴起,同时将饮酒融入其流行文化中。[56]

到了20世纪初,多数经济学家支持全美禁酒令(即后来的美国宪法第十八条修正案)。[57] 美国经济学家西蒙·帕顿认为禁酒令的推行是基于竞争与演化的必然趋势。而耶鲁大学经济学教授欧文·费雪则发表了大量文章,从经济角度论证禁酒的合理性。[58]他提出一个影响深远的理论,即将星期一症候群归咎于工人因周末酗酒导致宿醉,让他们周一工作效率大幅下降。[59]费雪的研究虽然在后世被发现并不严谨,但在当时仍是作为评估其他禁令(如大麻禁令)的参考标准,且部分经济数据至今仍被引用。[60]

禁酒派首先推动两项美国宪法修正案使日后禁酒令得以顺利施行。首先于1913年通过的美国宪法第十六修正案允许联邦政府征收所得税,以取代原本来自酒税的政府收入。[61]再来于1920年通过的美国宪法第十九修正案则赋予女性投票权,让普遍支持禁酒运动的女性获得参政权利。[61]

在1916年美国总统选举中,因为民主党与共和党内部均有支持与反对禁酒的派系,因此时任民主党籍总统伍德罗·威尔逊与共和党籍候选人查尔斯·埃文斯·休斯皆未在竞选中冒着损失选票的风险触及禁酒议题。1917年3月,美国第六十五届国会召开时,禁酒派在民主党内以140人对64人领先,在共和党内则以138人对62人领先,成功控制国会。[62]同年4月,美国对德国宣战,反对禁酒的德裔美国人因而丧失影响力,抗议声音也被忽视。同时禁酒派找到禁酒的新理由,称禁止酒类生产可将谷物转用于战争粮食供应。[63]国会因此通过《战时禁酒法》,但该禁酒法虽然是因应战争而制定,却在一战结束后才正式生效。

1917年12月,美国国会通过宪法修正案决议,正式推动全国禁酒。1919年1月1日,当时全美48州中的36州批准该修正案并使其正式成为法律,最终只有康涅狄格州与罗德岛州拒绝批准该修正案。[64][65] 1919年10月28日,美国国会通过《沃尔斯泰德法》以执行1920年正式生效的全国禁酒令。

Remove ads

推行情形

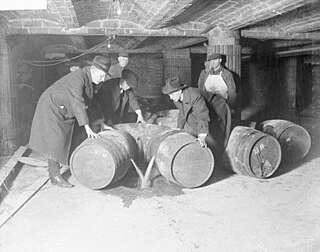

1920年1月17日,《沃尔斯特德法》正式生效,美国正式进入全国禁酒时代。[67]联邦政府当时派遣了约1520名专门的禁酒执法人员,负责在全国范围内监督法令的执行,并由以下三个联邦机构共同负责,分别是美国海岸警卫队执法办公室、[68][69]美国财政部辖下的国税局禁酒局、[70][71]以及美国司法部辖下的禁酒局。[72][73]

支持禁酒令的人士对禁令的前景高度乐观,该修正案的起草者之一、参议员莫里斯·谢泼德甚至幽默地表示:“《宪法第十八修正案》被废止的几率,犹如一只蜂鸟拖着华盛顿纪念碑飞到火星一样不可能。”[74] 尽管支持者信心十足,反对禁酒令的声浪也逐渐浮现,当时甚至有讽刺禁酒令的歌曲在社会间流传。1919年,英国威尔士亲王爱德华访问加拿大返回英国后,向他的父亲乔治五世国王讲述了一首在美加边境小镇听到的歌曲[注 2]:

医疗界同样对禁酒令感到不满,因为当时许多医师普遍将酒精作为治疗用途开给患者。1921年,美国国会甚至召开公听会讨论啤酒的医疗价值,[76]随后全美各地医师纷纷展开游说活动,要求放宽禁酒令对医疗酒精的限制。在1921年至1930年间,美国医师光靠开立威士忌的处方收入即达约4000万美元。[77]

《沃尔斯特德法》虽然禁止了酒精饮料的制造、进口、贩售与运输,但该法第29条明文允许私人家庭每年最多可自行酿造200加仑的葡萄酒或苹果酒,唯独不允许私酿啤酒,因此许多葡萄园特别为家庭酿酒用途种植葡萄。此外该法案其实并没有禁止人们喝酒,使得许多民众在1919年禁酒令生效前夕,抢购并囤积了大量的葡萄酒与烈酒。同时,邻近的加拿大、墨西哥和加勒比地区的酒类生产与贩售并未受到限制,因此大量美国人跨境购买或将酒品非法走私回国,使这些地区的酿酒业在禁酒令期间蓬勃发展。例如在美加边境的底特律河一带,因为地理因素难以严格管制,成为走私烈酒(rum-running)的重要路径。美国政府也曾向英国抗议巴哈马拿骚的地方官员纵容走私活动,但英国殖民地部负责人拒绝介入此事。[78]英国政治家温斯顿·丘吉尔更曾公开批评美国禁酒令,认为这项法律是“对整个人类历史的侮辱”。[79]

Remove ads

禁酒令开始实施后不久,人们便迅速地找出各种方法违法制造、取得并囤积酒精。许多上流阶级的民众在禁酒令正式生效之前,即提早大量囤积了各种酒类饮品,以确保自己在法律生效后仍有充足的酒精存货。时任总统威尔逊卸任后,便将私藏的酒类运送至自己在华盛顿的住所。其继任者哈定总统更将自己庞大的私人酒藏直接搬进了白宫。[80][81]

禁酒令在1920年一实施后,违反相关法律的案件便大量涌现,早在1925年,记者H·L·孟肯就认为禁酒令并未奏效。[82]历史学家大卫·奥辛斯基在总结丹尼尔·奥克伦特的研究时指出:“禁酒令在针对工人阶级的穷人时最为有效。”[83]历史学家莉莎白·柯恩也表示:“有钱家庭可以囤满酒窖而安然无事,但穷人如果仅仅私酿了一瓶啤酒就可能惹上麻烦。”[84] 这导致工人阶级对于雇主能随时取用私酒,而自己却不被允许的现象感到强烈不满。[85] 禁酒令生效后仅一周,全美各地就有人开始贩售小型的携带式蒸馏器。[86] 美国政府针对违反《沃尔斯特德法》的调查案件,在1920年前六个月内即达7291起;[87]而到了1921年,全年调查案件更暴增至29114起,此后案件数量仍持续攀升。[88]

人们又发现静置60天的葡萄汁就会自然发酵成酒精浓度达12%的葡萄酒,而且葡萄汁并未列入禁售品项,导致葡萄汁产量在禁酒期间迅速增加至原本的四倍。一些商店开始利用法律漏洞,贩售葡萄浓缩汁的同时在产品包装上标示出“避免葡萄汁发酵成酒精饮料”的方法;[89] 一些药局则透过贩卖含约22%酒精、带有药味的“医疗用葡萄酒”来规避禁令限制。[90]

由于工业用乙醇可能会被非法用于酒精饮料制作,美国联邦政府要求制造商在工业酒精中加入添加剂,使其变得难以入口甚至有毒,避免被饮用。对此,非法酒精制造者聘请化学家协助去除毒性成分,而联邦政府又进一步强制加入更致命的毒物,包括甲醇、吡啶和苯的混合物,以防止非法饮用。[91]不过,纽约市的医学检验官们公开反对此一政策,认为这将对大众生命安全造成严重威胁。根据统计,在禁酒令废除之前,全美约有一万人因饮用这种变性酒精而中毒死亡。[92] 纽约市医学检验官查尔斯·诺里斯认为,美国政府在明知加入毒性物质并无法阻止饮用行为的情况下仍持续执行此政策,故应当对因此而死亡的人承担道义上的责任。[92]

另一种被非法酒精取代的致命物质称为“罐装热源”(canned heat,商品名Sterno),原本用于燃料用途,是将甲醇与变性乙醇加入凝胶剂混合而成。人们通常利用简易滤器(例如手帕)来过滤这些物质,制造粗劣的酒精替代品;这种酒精虽然也有毒,但致死率较低。[90]

家庭私自酿制酒精饮品变得相当普遍,而酿制烈酒比自酿啤酒更简单。[90]家酿烈酒在北方城市被称为“浴缸琴酒”(bathtub gin),而在美国南方郊区则称之为“月光酒”(moonshine)。因为非法私酿酒精涉及逃税,执法人员积极追查取缔。[93]私酒贩们也因应此情势,特别改装他们的汽车与卡车,强化引擎与悬吊系统以逃避“酒类税务官员”(又称“revenuers”或“revenue agents”)的追捕,因此这些车辆被称为“月光酒跑车”(moonshine runners或shine runners)。[94]另一方面,一些商店也合法出售制酒用的原料,例如廊酒、威末酒、苏格兰麦芽与乙醇本身。[95]

林献堂在1927年至1928年的环球旅游中,即目睹美国在禁酒令实施期间,仍有大量美国人私下喝酒的情形。当他在纽约受林茂生招待时,林茂生问他是否喝酒。林献堂表示在禁酒国饮酒不犯法吗?林茂生就请侍役取威士记装在茶瓶中,并笑称“寒夜客来酒当茶”饮酒。隔壁桌见状即跟随泡制,相视而笑,“真所谓公然之秘密也。”[96]:346-347

1930年10月,绰号“戴绿帽的人”(the man in the green hat)的知名私酒贩乔治·卡西迪公开承认自己曾在十年内向国会议员私下贩酒。卡西迪在《华盛顿邮报》头版发表文章,揭露当时约有80%的国会议员都违反禁酒令饮酒。这篇文章在1932年大选不久前发表,并对“湿派”民主党的选情产生显著影响。“湿派”主张禁酒令非但无法有效阻止犯罪,反而导致了规模庞大的黑社会犯罪集团出现,并指出州与地方政府需要酒类税收支持财政运作。随着支持禁酒令的态度逐渐减弱,许多城市居民开始期待禁酒令的废止。[97]1932年总统候选人富兰克林·罗斯福与民主党在选举平台上便主张废除第十八号宪法修正案。[98][99]

1933年禁酒令正式废止后,许多过去的非法酒贩与支持解除禁酒令的商人,顺势投入合法的酒精贸易市场;而某些犯罪组织则将其非法贩酒所建立的资源与网络,转移至其他合法事业或是保护费勒索活动中。[100]

Remove ads

在美国禁酒令期间,医疗用途的酒精成为了合法取得酒精的重要管道。禁酒令实施后的短短六个月内,全美已有超过15000名医师及57000名药剂师获得了贩售或开立医疗用酒精处方的执照,而1921年至1930年间,医师们光透过开立威士忌处方就赚取了约4000万美元。[101] 根据历史学者保拉·梅希亚(Paula Mejia)于2017年在《Gastro Obscura》的报导,1920年代每年大约有1100万张酒精处方被医师开出;甚至有一名医生在一天之内开出高达475张威士忌的处方。处方单也容易伪造与滥用,不少私酒贩子向不肖医师大量购买签名空白处方单,以从药局合法取得酒精。1931年,就曾经发生400名药剂师和1000名医师涉及大规模处方贩售丑闻,但最终只有12名医师与13名药剂师受到起诉,罚金也仅有区区50美元的一次性处分。[102]

当时,透过药房贩售医疗酒精的行为,俨然成为公开的秘密,甚至出现在《了不起的盖茨比》等当代知名文学作品中。历史学家更推测,知名药局连锁“沃尔格林”能在1920年代从20家迅速扩张到525家分店,正是透过大量销售“医疗酒精”。[102]

Remove ads

尽管禁酒令刚施行时,多数美国民众仍选择遵守,[20]但许多地方政府或地方社区却对禁酒令持不同立场。例如纽约州与马里兰州即公开反对,甚至拒绝完全配合联邦的禁酒政策。[103]

禁酒令在执法上缺乏有效的中央执法机制,导致各地执法行动标准不一,有时甚至需要地方神职人员自发成立义勇队协助执行禁酒令。[104] 此外美国幅员广大,各州之间地理环境极为多样化,包括山地、峡谷、沼泽、湖泊以及与加拿大、墨西哥间漫长的边界与沿海港口,使禁酒执法人员在缺乏足够人力与资源的情况下,很难有效遏止私酒贩运。[105]

位于芝加哥近郊的西塞罗因具有众多反对禁酒令的族裔社群,使著名黑帮首领艾尔·卡彭得以在警方的眼皮底下长期经营非法酒精交易活动,建立自己的犯罪帝国。[106]

另一方面,三K党在1920年代中期虽然声势浩大,时常高调谴责私酒贩运,威胁将透过私刑团体严惩违法者,但实际上组织松散,几乎没有发挥任何实质作用。到了1925年后,三K党对禁酒令的执法已呈消极态度,甚至间接促成法令执行上的困难。[107]

禁酒令的施行对美国酒精产业造成沉重打击,也形成庞大的地下黑市。1929年经济大萧条爆发后,各州政府的财政受到严重影响,迫切需要恢复酒类税收作为收入来源。在此背景下,主张废止禁酒令的富兰克林·罗斯福于1932年当选美国总统,他的政见之一便是推动废除第十八号修正案。最终美国在1933年通过《美国宪法第二十一修正案》,正式废止禁酒令。[108]

禁酒令废止后,酒精产业迅速复苏。例如圣路易在禁酒令之前即是重要的酒类产地之一,当地主要的啤酒厂在1933年3月22日起立即恢复酒精供应,甚至提前备妥五万桶啤酒,成为美国禁酒令后最先恢复供应的城市之一。随着啤酒产业复苏,数以千计的工人重新找到工作,其他酒类业者亦纷纷跟进。[109]许多过去从事非法酒精交易的组织与个人,也逐步转为经营合法的酒精贸易市场,并带动其他相关产业的经济活动。

Remove ads

废除

1918年,反禁酒修正案协会(Association Against the Prohibition Amendment,简称 AAPA)由反禁酒运动中的领头羊、美国海军上尉威廉·H·史泰顿成立,是当时近四十个致力于终止禁酒令的组织中规模最大的一个。[110] 同时,经济压力也成了推动废除禁酒令的过程中的关键,[111] 例如禁酒令对农业造成的严重冲击,使得先前赞成禁酒的保守农民转而支持废除禁令。[112]

在1920年《沃尔斯泰德法》实施之前,联邦、州及地方政府约有14%的税收来源于酒类贸易。大萧条爆发后,税收锐减导致政府迫切需要恢复这项收入,[113] 而对啤酒课税可为国库带来巨额收益。当时美国社会上出现了争论:废除禁酒令应由各州自行决定,还是由全国统一决议。[112]

1933年3月22日,美国总统富兰克林·罗斯福签署《卡伦–哈里森法案》,放宽原本《沃尔斯泰德法》中将酒精浓度超过0.5%的饮料界定为“致醉性饮品”的规定,允许制造与贩售酒精含量3.2%(按重量计,约 4% 按体积计)的啤酒与低度葡萄酒。罗斯福签署法案时幽默地说:“我想现在正是来杯啤酒的好时候。”[114] 2017年《公共选择》期刊的一项研究指出,当时传统啤酒产区的国会议员及民主党政治人物普遍支持该法案,而美国南部许多州的议员则最为反对。[115]

1933年12月5日,《美国宪法第二十一修正案》正式获得批准并废除了第十八修正案。犹他州是第36个批准的州,使批准州数目达成修宪案生效的法定标准(四分之三)。尽管该州的耶稣基督后期圣徒教会会长希伯·J·格兰特极力反对,但当天犹他州制宪会的21位代表仍一致投票赞成,最终促成全美禁酒令的废止。[116][117] 不过,在禁酒令废除后的1930年代末,约有五分之二的美国人仍希望重新实施全国性禁酒。[118]

Remove ads

由于美国宪法第二十一修正案并未禁止各州对酒类发布限制或禁令,而是规定不得运送或输入任何违反该州、领地或美国属地法律的酒类,从而赋予州与地方政府对酒精管制的权力。[119] 至今,美国仍有许多禁酒郡与市镇禁止或限制酒类销售。[120] 此外,许多印第安部落政府在保留地上禁酒;[121] 联邦法律同样也在印第安保留地上禁酒,但目前仅在违反部落地方法律时才会执行。[122]

禁酒令废除后,部分昔日支持者公开坦承失败。如小约翰·D·洛克菲勒在1932年的一封信中写道:[123]

禁酒令颁布之初,我原希望它能获得舆论的广泛支持,并使人们早日认识到酒精的危害。然而事与愿违,饮酒反而普遍增加,地下酒吧取代了旧时的酒馆;大批违法者涌现,连许多原本最守法的公民也公然无视禁酒法;法律威信大幅削弱,犯罪率更达前所未见的程度。

后世历史学者对禁酒令后的饮酒量有不同看法:有的认为美国的酒精消费量直到1960年代才超越禁酒令前的水平,[124] 也有人指出禁酒令颁布后几年内饮酒量便已恢复,并持续攀升。[125] 数据显示酒精中毒导致的肝硬化病例在禁酒期间下降了约三分之二。[126][127] 禁酒令废除后数十年间,饮酒再无社会污名。根据自1939年起几乎每年进行的盖洛普民调,约有三分之二的美国成年人(18 岁以上)表示他们会饮酒。[128]

第二次世界大战结束后不久,一项全国性民调显示约三分之一的美国人仍支持全国性禁酒。在全国禁酒废除后,仍有18个州继续实施州级禁酒,最后一个结束州级禁酒的是密西西比州(1966年)。不过,由于当时全美约有三分之二的州采取地方选择权制度,允许地方选民表决是否实施禁酒,因此虽然全国禁酒已被废除,仍有约38%的美国人口生活在州或地方层级禁酒的地区。[129]:221

结果

由于禁酒令下滋生了大量的地下卖酒活动,且屡禁不绝。

禁酒时期造成高利润、动辄使用暴力的酒品黑市的繁荣,敲诈勒索因为执法官员的腐败而盛行,烈酒的走私利润较高使得烈酒反而更为流行。执行禁酒令的花费很高,又失去了来自酒品的税收(约5亿美元一年),使得国库大受影响。1933年第二十一宪法修正案通过而撤消禁酒令,这使得有组织犯罪因来自合法卖酒商店的低价竞争,几乎失去他们所有来自酒品黑市的利润,但不久后这些犯罪组织就由卖酒改为贩毒。

有一种观点认为黑市会兴旺是因为有非法的产品存在,因此有人将现代“向毒品宣战”与禁酒令时期相比——禁毒与禁酒一样将不可避免的彻底失败,但也有人认为这种比较不正确。

在小罗斯福就任总统后,故在1933年4月7日,寇伦-哈里森法(Cullen-Harrison Act)通过,容许合法售卖酒精含量3.2%的饮料。同年12月5日第二十一宪法修正案通过,废止了第十八宪法修正案。

Remove ads

相关影视作品

他国禁酒事件

- 加拿大禁酒令

- 印度禁酒令

- 苏联禁酒运动

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads