热门问题

时间线

聊天

视角

肤色

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

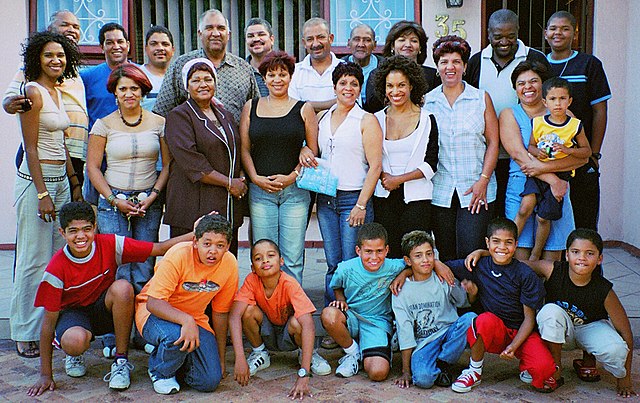

肤色根据不同族群而异,肤色的变异范围可从深色到近乎白色(白里透红是由皮肤中血液所造成)。肤色的色调决定于黑色素在皮肤中的含量。在肤色较深的族群中,女性肤色较男性稍浅;但肤色较浅的族群中,则两性差异不大[1]。

通常祖先源自光照丰富地区的人,拥有较黑的皮肤;祖先来自光照缺乏地区的人,肤色则较浅。对于某些拥有不同光照地区祖先的族群来说,可能会同时包含各种不同深浅的肤色。另外,性选择也影响了肤色的分布[2][3]。

黑色素与基因

黑色素共分为两种:pheomelanin(呈现红色的)及 eumelanin(呈现褐色的),它们的数量取决于基因是否为显性(一般情况下,它们为不完全显性基因)。同时,吸收紫外线也可将黑色素呈现在皮肤中,因此,晒太阳后皮肤会变得更深色,即使是白人也一样。

在古时,人类分布在不同的地方。由于黑色素的多少与日照时间有着密切的关系。所以在非洲那些日照时间极长的地方,防止紫外线对皮肤的伤害,黑色素便不断增多,当地人的肤色基本呈黑。

古人大都活不到因紫外线得癌症的年纪。但是紫外线可以破坏叶酸,缺乏叶酸的孕妇很容易生出畸形儿,这是皮肤变黑的进化动力。紫外线能帮助合成维生素D,黑皮肤会导致维生素D缺乏症。农业诞生后人类的食物成分变得单一,使维生素D缺乏症让人类的肤色变白。

2012年8月25日出版的《分子生物学与进化》(Molecular Biology and Evolution)杂志刊登了葡萄牙波尔图大学的几位科学家撰写的论文,通过分析KITLG、TYRP1、SLC24A5和SLC45A2四个基因的变异时间,发现在1.1万~1.9万年之前欧洲人的皮肤才终于变白。早些年发表在《科学》上的另一篇论文得出的年代更近,为5300~6000年。

亚欧大陆和美洲大陆都能明显看出生活在纬度越高的地方的人肤色越浅,尽管加拿大原住民和西伯利亚的北方原住民比北欧原住民肤色深,这是因为北欧人使用鱼油来作为维他命D的补充,所以可以更白一些。非洲最南端的黑人肤色虽然比最北端的阿拉伯人深许多,仍然比生活在赤道附近的非洲人要浅。

Remove ads

性别二形性

来自某些较深肤色族群的女性可能拥有比男性较浅的皮肤,这是因为较浅的皮肤可以在怀孕期间吸收更多的维生素D,进而改善钙的吸收。因此,天择可能是让某些族群的女性拥有比男性浅的皮肤的重要原因。[1]但在浅肤色族群,特别是欧洲血统的人群中,许多使用现代统计方法的研究发现,女性的皮肤颜色与男性相似。

目前尚不清楚为何某些族群的皮肤颜色会呈现性别二形性。有研究指出,在停经前,女性的皮肤可能比男性更深,这与雌激素对皮肤色素的增加有关。[5] 至于女性的皮肤较深,则与较低的皮肤癌发病率有关。[6]

在一些女性比男性肤色较浅的族群中,有学者提出高需求钙质的妊娠和哺乳期可能与这种性别二形性有关。因为女性必须获得足够的维生素D和钙质来支持胎儿发育和哺乳期婴儿的需求,同时维持自身健康。哺乳期的婴儿骨骼正在成长,需要从母乳中获得大量钙质(约是孕期所需钙量的四倍),[7] 其中一部分来自母亲骨骼中的钙储备。[8]维持足够的维生素D对吸收钙质至关重要,已有研究显示维生素D和钙的缺乏会增加多种出生缺陷的风险,如脊柱裂和佝偻病。[8] 不过,也有些学者对维生素D合成与某些族群皮肤颜色性别二形性之间的关联提出质疑。[9]

Remove ads

社会地位、肤色歧视和种族主义

有一些社会群体偏爱特定的肤色,也就出现了肤色歧视,造就了不同肤色有不同社会地位的现象出现。其中多数地区都偏好皮肤白,无论是亚洲、欧洲,甚至是非洲,在历史上都有许多族群认为“皮肤黝黑者常在太阳下从事劳力工作”,因此白皮肤象征较高的社会阶级,[10]但也有少数地区以黑为美。而欧美的殖民和奴隶制度是导致基于肤色的歧视和种族主义的原因之一。[11]

非洲的马赛人,他们喜欢颜色更深的皮肤,并且还会弃养患有白化病的孩子[12]。而喀麦隆一些部落的男性并不看重女性肤色,女性肤色浅也未必更有吸引力。[13]

然而根据世界卫生组织的统计,2013年,77%的尼日利亚女性、52%的塞内加尔女性和25%的马利的妇女都经常使用美白产品,甚至高过不少亚洲国家。[14][15]在2020年,《明镜线上》报导指出,在加纳,“拥有浅肤色,能赚更多钱”,并且提到“一些孕妇服用药片,希望孩子出生时能拥有浅色皮肤。一些人甚至会为婴儿涂抹美白乳液,希望这能提高孩子的机会。”[16]

伦敦大学亚非学院的学者菲尼克斯(Aisha Phoenix)指出“很多地方人们会自然而然地将肤色浅同富裕联系在一起,因为这意味着肤色白的人不需要下地干活”,且非洲在经历过欧洲殖民以及奴隶贩卖之后,白就高人一等的观念更进一步被加强了。白人奴隶主同黑人奴隶生育出的混血孩子被看作比普通黑人高一等,而且有机会躲过沦为奴隶的命运。[10]

Remove ads

亚洲对白皮肤的向往源远流长,早在《诗经》便有以“凝脂”、“蝤蛴”等语,形容美女之肤色白皙。而在先秦时期,就已经非常流行使用铅和米粉所制作的白粉化妆,《楚辞》、《战国策》纪载“粉白黛黑”,宋玉〈登徒子好色赋〉说东家之子“著粉则太白”,都说明女性普遍涂粉美容。明朝文人张岱的《陶庵梦忆》写下了“一白遮百丑”之语句,至今仍广为流传。除了脸部,也会涂抹颈部、胸部、手臂等部位。六朝时期,粉中加入了其他颜色,但白粉一直是主流。此外,男性美白历史也十分悠久,在春秋的芮国男性贵族墓中,就出土了美白化妆品[17],汉朝时期就有男性美白的风气,而到了魏晋更是蔚为风潮,包括贵族、皇帝都崇尚美白,更流行以粉敷面。[18]而日本自江户时代以来,美白化妆品一直发展蓬勃。《源氏物语》之类的古典文学作品也赞扬白皙之美,日本男女都采用米粉甚至铅等物质,追求光洁无瑕的皮肤。东亚地区传统上也认为,皮肤黝黑的人通常都是在太阳下从事劳力工作,因此白皮肤象征较高的社会阶级。

此外,虽然在泰国经典文学中,也能看出对白皮肤的赞扬,然而现代所崇尚的“粉白”肤色,则是受到韩国流行文化影响。[19]在韩国,浅肤色通常被视为美丽的标准。[20] K-pop和韩剧产业中,许多明星都是浅肤色,而这些明星也担任各式品牌的代言人,因此成为现代流行文化中好看的象征。[21]

菲律宾人也偏好浅肤色者,不分性别都偏好肤色较浅者;虽然年轻世代的女性对白皙男性的偏好已经减弱,但整体而言女性仍较偏好浅色肤色的男性。[22]

许多地方的人们偏爱肤色较浅的女性,所以当地的女性会了让自己看上去更美白,会在皮肤上涂抹含铅化妆品。[23] 然而有些劣质化妆品会导致铅中毒。有妇女在户外时会戴上手套并撑起遮阳伞来遮挡阳光。香港、马来西亚、菲律宾和韩国接受调查的女性中,40%的人承认自己用过美白霜。[24]

Remove ads

南亚地区的人也偏爱白皮肤,[25]社会普遍认为浅肤色更具吸引力,并将深肤色与低阶层的地位联系在一起。因此,市场上对美白产品的需求极大。[26]浅肤色也与印度教社会秩序中的高阶种姓制度相关联——尽管这一系统并不以肤色为基准。[27]印度电影中的演员和女演员通常拥有浅肤色,且印度的电影摄影师会利用图像处理和强烈的灯光来达到更“理想”的肤色效果。[28]

在一些白人占少数的拉丁美洲国家,他们也依然偏爱白皙或浅色皮肤[29]。在巴西,深色皮肤的人更容易受到歧视(即是有非裔血统)。[30]拉丁美洲的许多男女演员都有欧洲人的特征——金发、蓝眼睛和白皮肤(在菲律宾的演员多肤色较白)。[31][32]

非洲裔美国人社区普遍偏爱肤色较浅的皮肤[33]。

根据2010年的一项研究,新西兰和加利福尼亚的人们偏爱肤色较浅的女性[34]。

在工业革命之前,欧洲大陆的居民更喜欢苍白的皮肤,他们认为皮肤白的人社会地位高。在古罗马、希腊等地都有使用美白产品的纪录。[35]较贫穷的人会在户外工作,因为经常暴露在阳光下,所以皮肤会变黑,而上层阶层的人们则待在室内,所以肤色较浅。[36] 殖民时代一些欧洲国家认为深色皮肤的人是不文明的、低劣的种族,他们应该服从于浅色皮肤的殖民者。[37]20世纪以来,一些西方人对肤色改变了看法。[38] 2017年,一些美国人认为晒黑后的皮肤比苍白或非常黑的皮肤相比更具吸引力并且看上去更健康。[36]有些男子更喜欢晒黑后的女性。[39][40]一些人认为,皮肤太白说明此人一直在办公室内工作,而晒黑后的皮肤则意味着此人有更多的休闲时间、更喜欢运动并且身体更健康,这种人可能有更多的财富和更高的社会地位。[36]

在南美洲与加勒比地区,亦有许多关于美白的纪录。早期原住民女性的美白行为,部分动机来自于对征服者关注的回应。[41][42] 从苏里南女性的日记中可知,她们以蔬菜混合物来淡化肤色,但造成了疼痛的副作用。[42]多项研究将拉丁美洲各国美白现象的盛行,连结至其殖民与奴隶制的历史与遗绪。[43][44][41] 殖民时期的牙买加见证记载指出,女性会在身上进行“剥皮”与“削皮”,并以收敛剂性质的乳液让肤色显得更浅。[43] 此外,也有观察到加勒比克里奥尔女性以腰果油处理皮肤,灼烧表层肌肤。[43]随着拉丁美洲出现的blanqueamiento(“白化”或“趋白化”)思想,美白更为流行。[45],强化了以欧陆特征与肤色高低建立的社会等级观。[46]

肤色变异

参看

- 冯鲁向氏肤色模型表

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads