热门问题

时间线

聊天

视角

临界点 (热力学)

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

在热力学中,临界点是相图中某平衡曲线的终点。其中一个例子就是液态-气态的临界点,是说明物质液态气态共存条件的压强-温度曲线的终点,温度较高时,气态会变成超临界流体,无法单靠加压回到液态。临界点有其温度(临界温度Tc)和压强(临界压强pc),在临界温度和压强下,特定两相之间的边界消失。其他例子包括混合物中的液态–液态临界温度,以及在没有外部磁场下,铁磁性转变成顺磁性的转换点(居里点)[2]。

液态-气态的临界点

为了简单以及让概念清楚,要讨论通用定义的临界点时需要先从一个特定的例开始,此处会用液态-气态的临界点,这是第一个发现的临界点,也是最多人知道及研究的临界点。

图中说明纯物质的压强–温度相图,常见的三个相,固态、液态、气态之间有相边界线隔开,相边界线也就是两相可以共存的压强–温度条件。在三相点时,三相可以共存,而液态–气态的相边界线有一终点,终点即为临界点,温度为临界温度(Tc),而其压强即为临界压强(pc)。

水的临界点是温度647.096 K(373.946 °C;705.103 °F)及压强22.064兆帕斯卡(3,200.1磅力每平方英寸;217.75标准大气压;220.64巴)[3]。

在临界点附近时,液态和气态性质都会大幅变化,且液态和气态性质会越来越接近。以水为例,在一般条件下,水几乎不可压缩、热膨胀系数小、是高相对电容率的良好介电质,是电解质的良好溶剂。但在临界点附近, 上述性质都往反方向变化:水变成可压缩、可热膨胀、不适合作介电质,无法溶解电解质,也更容易和非极性气体和有机分子混合[4]。

临界点只会存在一相,汽化热为零。在压强体积图的等温度线(constant-temperature line)会出现拐点。表示在临界点处[5][6][7]:

在临界点以上的物质态是和液态和气体相连的,可以在没有相变的情形下进行转换,此一物质态称为超临界流体。有一个教材书中常提到的知识,是指超过临界点后就无法分辨是液态还是气态,迈克尔·费希尔和本杰明·维多姆已对此观念提出挑战[8],他们发现了分隔不同渐近统计学性质的p–T线(费希尔–维多姆线)。

Remove ads

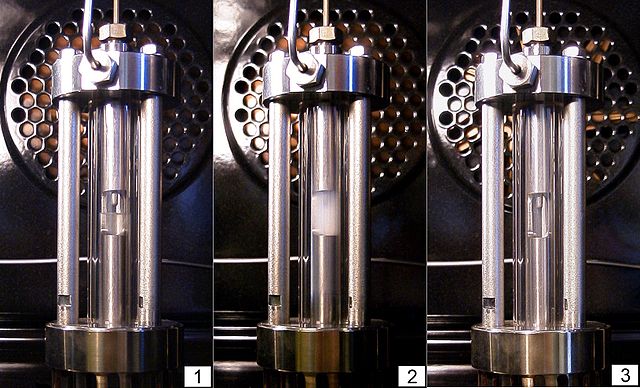

临界点的存在最早是由Charles Cagniard de la Tour在1822年发现的[9][10],由德米特里·门捷列夫在1860年命名[11][12]而托马斯·安德鲁斯在1869年也为其命名[13]。Cagniard发现31 °C的CO2可以在73 atm压强下液化。但若温度略高,就算压强上升到3000 atm,都无法液化。

不过范德华方程式是以平均场论为基础,在临界点附近不成立,而且所预测的幂定律是错的。

为了分析临界点附近的流体性质,定义了对比性质(简化性质,reduced properties),是以临界点性质为基础所定义的[14]。

对应状态原理指出有相同对比压强和对比温度的物质会有相同的体积。此关系对大多数物质大致成立,再在'pr很大时准确度会下降。

有些气体有额外的修正系数,称为Newton's correction,加在用上述方式计算的临界温度和临界压强上。其值是靠实验推导,在不同的压强范围有不同的值[15]。

Remove ads

Remove ads

混合物:液态–液态临界温度

溶液的液态–液态临界温度也称为临界互溶温度,出现在相图的二相区里。液态–液态临界温度是指一些热力学变数(例如温度或是压强)的无穷小变化会将混合物变成两种分离的液体,如右边聚合物-溶剂的相图所示。有两个临界温度,其中的最高临界互溶温度(UCST)是冷却会导致相分离的最高温度点,而最低临界互溶温度是加热会导致相分离的最低温度点。

以理论的角度来看,液态–液态临界温度是spinodal曲线在温度–浓度的极值,因此两相系统的液态–液态临界温度需满足两者条件:spinodal曲线条件(吉布斯能相对浓度的二阶导数为零),以及极值条件(吉布斯能相对浓度的三阶导数为零,或是spinodal温度相对浓度的导数为零)。

参见

Remove ads

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads