热门问题

时间线

聊天

视角

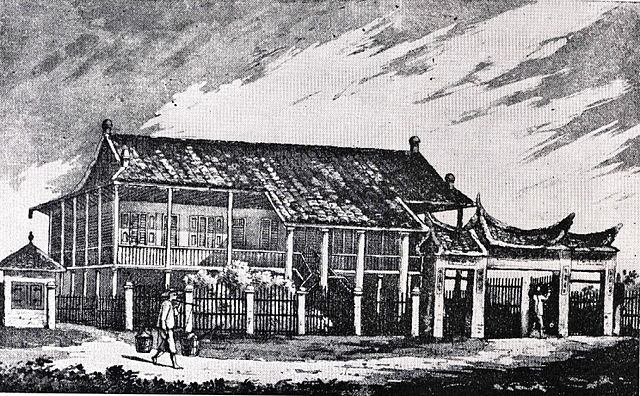

英华书院

香港深水埗的直資基督教男子中學 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

英华书院(英语:Ying Wa College,缩写YWC,旧称Anglo-Chinese College),是香港一所基督教男子中学,也是香港最早创办的学校[a]。该校于1919年加入香港补助学校议会,亦即被坊间称为“传统名校”的22间学校之一[3][4]。英华书院于2008年成为直资学校。英华书院与汉学、华语翻译、新教在华传教、香港开埠及教育、华文报刊出版及印刷方面的历史息息相关。英华书院有关其马六甲时期及香港开埠初期的历史文献多以非华语写成,因此书院在一些史料上亦有英华学院、英华学校等华文译名。

本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。

|

英华书院于1818年由伦敦传道会传教士马礼逊在马六甲成立。书院业务除教学外,亦有印刷设备出版不同书刊,当中包括基督新教刊物、教材、报刊及小说。书院于1843年由时任同属伦敦会的传教士及汉学家理雅各,连同印刷设备迁至香港,为伦敦会在香港的传教站。书院于1858年停止办学,其下印刷设备亦于1871年售予王韬以成立中华印务总局及出版香港首份华人主理报章《循环日报》。1911年,多位道济会堂牧师共同提倡英华书院作为一所学校复办,以配合香港大学的成立及当时社会需要。在伦敦传道会同意代为寻找人选出任校长的情况下,英华书院于1914年恢复办学。英华书院复校后之校舍,曾先后设立在港岛坚道、般咸道、旺角弼街及九龙塘牛津道,到2003年迁至西九龙填海区英华街现址。

Remove ads

历史

早期的书院兼负教育和出版的工作,出版刊物包括发行香港首份华文报章《遐迩贯珍》,以及最先将《十三经》翻译成英文出版等。

英华书院1818年于南洋马六甲创办,1843年迁至刚开埠的香港,当时香港已有一所于1842年创立的马礼逊纪念学校(已关闭)。在香港教育史上第一所在香港办学的英式学校是马礼逊纪念学校,办学历史最长则为英华书院。其办学过程是香港基督教史和香港教育史的重要一环。现校内仍存有当年由马礼逊牧师所翻译之圣经,以及其他单张,展品大多都放在校内之校史馆中展出。

英华书院是由来自伦敦传道会(London Missionary Society)的苏格兰传教士马礼逊牧师(Rev. Robert Morrison, D.D.)计划创办。他于1807年被差遣来华传福音,是近代中国第一位来华的基督教传教士。由于当时满清政府严禁洋人传教,马礼逊牧师只有以英国东印度公司(British East India Company)翻译员的身份留在广州商馆,暗中翻译圣经和组织崇拜。1813年,伦敦差会另遣米怜牧师(Rev. William Milne, D.D.)来华协助马礼逊牧师。米怜牧师抵达后,未获准居留澳门,更不能以传教者身份留居广州。与马礼逊牧师商讨后,决定前往东南亚地区,建立一个传道中心,并开办一所学校,接待来自欧洲的年轻传教士,让他们学习东方语言;又广纳华人学生,向他们传授西方知识及基本教义。于是,在1815年,马六甲传道中心成立。而在1818年11月11日,书院举行奠基礼(此日因此被定为校庆日),主持典礼的是马六甲英军法夸尔司令上校(Major-General William Farquhar),莅临的嘉宾包括马六甲总督泰森阁下(Jan Samuel Timmermann Thijssen)及其他知名人士。学校的英文名称定为“Anglo-Chinese College”。1820年英华书院建成并正式开课。

当时英华书院的教育内容是一般俗世教育,学生及职员不一定需要是基督徒或从事布道工作。因此,书院的设立并未得到伦敦传道会的大力支持,只曾勉强提供物质协助。[5]

设施方面,英华书院除了课室和教师学生的宿舍外,还设立了一个图书馆,一所小型博物馆,一个印刷中心和一个植物园。然而除校舍配套以外,学校面对数方面的问题:

- 学生人数不足。书院开办初期,学生人数只有10人左右,传教士先后只有3人入读,当地学生入学只想学习官话(华语),与书院创立的目标相差甚远。

- 学生对基督教信仰兴趣不大,接受洗礼者寥寥可数。

- 书院经费主要来自各界捐献,甚不稳定。

- 传教士之间出现意见分歧。

- 米怜牧师需兼顾传教、教学、校务、翻译等工作,身心俱惫。

1822年,主持英华书院的米怜在37岁的壮年逝世。其后继任的主持(Principal)包括宏富礼(Rev. James Humphreys)、高大卫牧师(Rev. David Collie)、纪德牧师(Rev. Samuel Kidd, M.A.)、汤雅各牧师(Rev. Jacob Tomlin)和伊文思牧师(Rev. John Evans),均为伦敦会派遣到马六甲的牧师。

在印刷方面,书院先后出版了由马礼逊牧师和米怜牧师所译的圣经、首份中文报刊《察世俗每月统记传》、英文通讯《印支搜闻》等。在1828年,传教士台约尔(Samuel Dyer)前往马六甲负责英华书院的印刷所事务,同时铸造了中文活字铜模三千余枚、以便铸造汉字金属活字。[6]

马礼逊牧师曾计划将书院搬迁到新加坡,组成新加坡学院(被视为莱佛士书院前身),但计划最终告吹。

马礼逊牧师亦于1834年逝世,归葬澳门。

伦敦会于1840年委派牧师理雅各于1840年主持书院及传道工作。两年后,中英两国签订《南京条约》,英人接管香港。伦敦传道会亦决定将书院迁至香港,以展开对华传道工作。1843年,英华书院和附属的印刷厂迁至英属香港,亦从新加坡运过来的将近3900个中文活字钢模。

Remove ads

英华书院在校舍方面,由于马礼逊纪念学校比书院更早一步由澳门迁港,并得到政府拨地建校,政府无意拨地予性质相近的英华书院。最后唯有将书院设立于上环鸭巴甸街与荷李活道交界,坚道的伦敦会传道会大楼(现为合一堂香港堂)内。在经费方面,由于政府亦不愿资助,书院需自行筹募经费。在办学宗旨方面,伦敦传道会认为书院迁港后的使命应为直接培训传道人才,亦应提升至一所专上学院。因此将书院易名为伦敦会中国神学院(The Theological Seminary of the London Missionary Society in China)。但伦敦会同意在未有适合学生入读神学院前,保留开办基础教育。此时书院的工作重点包括传道、翻译和教学。1853年,香港首份以中文为主的报章《遐迩贯珍》(Chinese Serial)创立,是用英华书院的汉字活版印刷厂印刷发行的。

然而,由于其后的英华毕业生未能如外界期望般从事布道工作,捐款者颇有怨言,加上中国政局动荡,理雅各牧师不得不在1856年停止收生,并于1858年结束学校。

书院结束后,印刷业务不受影响,继续出版圣经、理雅各翻译的中国经籍、杂志、学童启蒙书籍等。当时英华书院铸造的中文活字举世闻名:俄国沙王钦差大臣、法国巴黎学会、新加坡政府、太平天国、两广总督、上海道台、清廷总理衙门等,都先后购买过英华书院铸造的中文铅活字,或全套活字铜模。[7]王韬在1862年《香海羁踪》一文中记载了当时香港的其中三间书院,中环有保罗书院(即现时的圣保罗书院),上环有大书院(即现时的皇仁书院),上、下交界(上环、中环交界处)有英华书院,“皆有子弟肄业,教以西国语言文字,造就人才,以供国家用。‘英华书院’兼有机器活字版排印书籍。”[8]1870年,书院将印刷部售予王韬、黄胜,书院的历史亦一度中断近半世纪。

1911年,道济堂各长老及张祝龄,皮尧士(Rev. W.T. Pearce),威礼士(Rev. H.R. Wells)诸牧师提出由兴会兴办一所中学,培养教友的子弟,让他们修毕中学课程后,可以升读新开办的香港大学(University of Hong Kong)。他们的建议获教友广泛支持。经反复磋商后,决定向伦敦传道会要求复办英华书院,及派遣一位欧籍人士担任校长。1913年,伦敦会赞同道济堂的提议,并差晓士牧师(Rev. Arnold Hughes, M.A.)来港复办英华。1914年2月,英华书院于坚道9号校舍重张旗鼓,有60至80人入读。

当时书院急于解决数方面的问题:

- 物色校长。为争取政府资助,书院必须委任洋人为校长。微薄的薪酬难以吸引欧人长途跋涉来港,担此重任。

- 物色英语教师。政府对资助学校的英语教学水平要求甚高,物色欧籍英语老师一直是学校面对的困难。

- 经费短缺。书院入不敷支,主要靠损赠和借贷维持,直到1918年得到政府资助,书院收支才告稳定。1927年,政府停发津贴,书院经济再陷入危机,到1931年学院达到政府要求,再获津贴。

- 物色校舍。坚道九号是租来的校舍,租约甚短,因此复校初期三迁其址,至1918年末向政府租用般咸道82号礼贤会大楼才稍告窜定。

- 确定宗旨。随时代改变,复校后的书院纯粹是一所教育机构,不再涉及传教及印刷的事务。

晓士牧师掌校时,入读学生人数不断上升,更获政府纳入为资助学校。1919年,首次有英华学生考进香港大学。同年,书院又成立了英华青年会(与现在的学生会等同)和创立《英华青年》(Ying Wa Student)。

1922年,晓士牧师回英休假途中病逝,书院唯有向厦门英华书院借调腓立士牧师(Rev. L. Gordon Phillips)担任校长。1924年,伦敦会命腓立士牧师返回厦门。书院面对缺乏外籍校长和外籍教师、政府随时撤回津贴、校舍业权纷争等问题,陷入再次停办的危机。伦敦会的支持减退,道济会自顾不暇,形势十分严峻。这时,沈维昌和卢冠元两位老师,坚决保校,由沈维昌先生(Mr. Richard Shim Wai Chong)担任校长,学校得以继续办学。由于条件不足,政府在1927年撤回津贴,校方因此筹划自建校舍。

在沈校长带领下,学生人数创复校以来的新高,有约200人,而且开设夜间小学,由书院的高年级生任教。复办校报《英华月刊》,组织篮球队,夺香港学界篮球联赛冠军。沈校长及伦敦会的威礼士和皮尧士牧师,最后决定与初成立的中华基督教会合作发展旺角弼街地段。

Remove ads

弼街56号校舍(现为中华基督教会望觉堂基督教大楼)于1928年落成,地下为教会,命名为“公理堂旺角第二支堂”,再易名为“望觉堂”。楼上为书院的课室和宿舍。1930年,新校舍正式开幕,由当时的港督金文泰爵士(Sir Cecil Clementi)主持开幕礼。沈校长于同年功成身退,将英华交还伦敦会。伦敦会委任舒活牧师(Rev. Frank Short)接任校长。政府肯定书院的办学成就,恢复对书院的资助。小学部亦在1931年招生,实行中小学一条龙的办学模式。学生人数约有四百人。

1938年,舒活牧师离任,荐举自1933年已在书院任教的钮宝璐先生(Mr. Herbert Noble, O.B.E.)当校长。时正值日本侵华,政局动荡,书院的发展亦受影响。

太平洋战争于1941年爆发,香港沦陷,书院被迫停课,钮宝璐校长参加了海军义军队,而校舍则被日军征为工务厂栈。其后,钮宝璐校长被俘,囚禁于深水涉集中营。

1945年,香港重光。书院亦于11月1日复校上课,继续由钮宝璐先生出任校长。战后,因中国内战和婴儿潮,香港人口迅速增加,学生人数激增至500多。1955年,校董会向政府申请拨地兴建新校舍,选址为九龙城区牛津道1B地段。

1963年初夏,九龙塘牛津道1B号[9][10]校舍启用,项目建筑设计为朱彬负责,由时任港督柏立基爵士(Sir Robert Brown Black)主持启用典礼。但同年,因牛津道的校舍未能容纳小学部,书院被迫结束小学部。旧有的小五及小六学生需到当时新开设的中华基督教会基华小学继续上课,部分英华书院小学部的教师亦过渡到基华小学[11][12]。而掌校20多年,带领书院经历战争、复元、重建、扩充等阶段的钮宝璐校长亦于12月27日逝世。

由于伦敦传道会已改组为世界传道会(Council for World Mission),将名下香港学校的办学权暂托中华基督教会香港区会(The Hong Kong Council of the Church of Christ in China),书院遂成为区会的附属学校,由校董会负起监管学校的责任。钮宝璐校长去世后,校董会聘用艾礼士先生(Mr. Terence Iles)接任校长一职。

艾礼士校长在任期间,创立社制,首次举行水运会,举办毕业礼、开放日、慈善卖物会等大型活动。1964年,校刊《火炬》(Torch)创刊,书院为全港最早期拥有校报的学校之一。1971年,书院首度取得学界体育最高荣誉的亚米茄玫瑰挑战杯。然而,艾礼士校长也有一些颇具争议性的措施,例如1969年度,他在中六级取录了15名女生,有人津津乐道,也有人认为破坏传统。无论如何,这成了书院百多年历史中的一段小插曲。

1972年接任校长的京力士先生(Mr. Rex King)革新课程,推广普通话教育,鼓励两文三语。书院增至31班,有学生近1200人。1978年梅浩滨先生(Mr. Mui Ho Bun)出任校长,又致力加强训辅工作,增设驻校社工。1984年,书院和日本滨松南扶轮社合办港日文化交流计划,每年选派三名学生赴日本学习,促进两地文化交流。

1990年,杨宝坤先生(Mr. Yeung Po Kwan)接任校长。他主张校政民主化,重视和校友会的联系,又成立家长教师会,务求学生、教师、校友、家长和学校共同承担书院的发展和监管的责任。此外,在1991年,书院恢复停办数十年的社制比赛。1997年,书院首次出现了香港中学会考10A状元曾申翘。

Remove ads

于1998年启德机场迁出后,英华书院校董会曾透过办学团体中华基督教会香港区会,向香港政府申请于启德发展区兴建新校,但因政府对该处土地规划未有定案而告吹,及后亦曾于1999年申请柏立基教育学院旧址(现保良局蔡继有学校)用地,但由于该用地仅供开办私立国际学校而不果。其后校方认真思考校舍的未来发展,并于1999年12月收到政府消息,于当时竣工不久的西九龙填海区将有一幅土地用予建校,故校方起草建议书申请用地。于2000年6月1日,校董会获政府批出一幅位于西九龙填海区深水埗西的土地。据政府安排,办学团体除了须于该幅土地设立中学外,亦须同时设立直属小学,坊间称此种模式为“一条龙”。[13][14]

另外,香港政府原本要求小学和中学分别以“L”型和“U”型的后期型设计“千禧校舍”准则兴建,经过校方与政府多轮磋商,新校舍的设计改为中学与小学互通的建筑,礼堂可容纳人数由700人增至1200人,校方和办学团体须承担设计改动带来的额外开支。[13][14][15]

新校舍于2003年7月如期落成,并在同年9月1日起的新学年启用,新校舍街道以学校命名为“英华街”。时任校长杨宝坤伴随旧校舍退休,由李志华接任。同时因应中华基督教会基全小学上下午校分拆成两所全日制学校,下午校师生及校长均转到新注册成立的英华小学,称为小学“复校”[16]。新的英华小学为独立于书院的学校,首任小学校长由基全小学下午校校长简燕玲担任。[17]于1964年接收英华书院小学部停办学生的基华小学下午校,则接手书院旧有的牛津道校舍,并易名为“中华基督教会基华小学(九龙塘)”[14][18]。

英华书院于2006年起考虑加入直接资助计划(直资),并就此举办多场咨询会。校董会于2007年通过加入直资计划,并于2008年的新学年正式生效,新学年前的旧有学生不用支付缴纳学费。校方将学校定位为“平民直资”。[19][20]

校方为庆祝英华书院创立200周年,以“皕载英华”为主题,举行了一连串活动。先于2017年11月举办名为“英华皕载篮球明星邀请赛”的篮球赛事,邀请已毕业的前篮球校队成员组队,对阵甲一篮球联赛球队永伦。[21][22][23][24]其后于香港浸会大学举办学术研讨会[25]、推出名为《天地人》的校庆主题曲[26]、与香港邮政推出纪念邮票[27]、与香港历史博物馆合办名为“传道授业在香江”的专题展览及讲座系列[28][29]。2018年12月2日于香港会展举行校庆晚宴,邀得时任特首林郑月娥担任主礼嘉宾。[30][31]

Remove ads

不论停办前或复办后,英华书院均有一英文名为“Principal”的职位,在香港现有教育制度下,此职位的中文翻译应为“校长”。惟根据现有的史料,停办前的中文文献只曾使用“主持”来作为“Principal”的翻译。

目前为止,现代有关英华书院的中文历史书籍,如《古树英华》、《马礼逊回忆录》等,多数均统一采用“校长”来作该职位任何时期的翻译。

成就

1846年,校长理雅各带同英华书院的3位华人学生到伦敦,分别为吴文秀,宋佛俭(Song Hoot Kiam)和李剑麟,并于1848年获联合王国(即英国)君主维多利亚女王亲自接见[32]。对于维多利亚女王来说,这三位男孩代表了基督教在华传教的未来。

在香港开埠初期,大量英华毕业生曾在教会事工中工作了相当长的时间,例如在新加坡的宋佛俭(Song Hoot Kiam)、在美国的何昌球,以及在澳大利亚的朱亚禄和梁亚叨等等。此外,也一些人仍然捐款支持传教士的项目,唐廷枢就是一个明显的例子。

同时,英华书院培养了一些香港和中国的英语精英。这些人利用自己的语言技能成为中西方商业、教育和文化之间的桥梁,并在行政或政府职务中发挥作用,例如、伍廷芳之岳父兼香港华人领袖何福堂、林则徐的翻译员袁德辉和梁进德、商人何昆山、新加坡华人领袖宋佛俭(Song Hoot Kiam)、清代买办唐廷庚及清代洋务运动的代表人物之一唐廷枢等。

1850年代,英华书院是最受欢迎的学校。以1851年的数字进行比较:英华书院有50名学生,而圣保罗书院有30名,三所政府资助学校(太平山学塾、赤柱学塾和香港仔学塾)的学生人数分别为26、14和25名。[33]

英华书院秉承基督大爱精神,推行“平民直资”优质教育,培养“实而不华,卓而不傲”的新一代。学术严谨,大学学位课程入学率八成以上,DSE成绩亦持续远高于本港平均水平。

此外,英华同学更是多才多艺,在校际音乐、朗诵节、奥数、校际问答比赛及各类体育比赛中屡获殊荣。

自创校以来,英华书院共产生两位公开考试状元:

香港中学会考“10A状元”

- 1997年:曾申翘,获尤德爵士纪念基金海外奖学金,于帝国理工学院修读土木工程学。[34]

香港中学文凭考试“7科5**状元”

英华书院之学生屡次在香港青年音乐汇演[37]及香港校际音乐节等重要学界音乐赛事中获奖无数。过去十年,英华书院合唱团开始与传统名校真光女书院组成混声合唱团,并获奖无数,更曾客串电影《热血合唱团》[38]。

2017年,英华书院乐团远征荷兰南部城市Kerkrade,参加4年一度、在管乐界享负盛名的世界音乐大赛-World Music Competition(WMC),并凭出色的演奏及合唱,各获得参加组别的金奖。这次是英华书院第一次参加国际性的音乐比赛,而团员演出亦获当地评论赞赏,尤其是自选乐曲《Hymn to the Sun》的演出,巧妙加入合唱成为全场的感动一刻。WMC为世界其中一个水准最高的“业余乐团比赛”,分多个级别作赛,今届已是第18届,参赛团队来自世界各地,与英华书院同组较量的,还包括新加坡国立大学的代表,而英华是香港第二队中学乐团在同一个赛事中获金奖,且得分最高。

英华书院曾在1971年在香港校际体育运动比赛夺最高荣誉“玫瑰杯”,全港只有英华书院和另外两所男校曾在男子组夺得此冠军殊荣。近年,英华书院亦在现今的中银香港紫荆杯(前为玫瑰杯)中连续长期位于前三甲位置。

此外,英华书院分别在2001-2002、2006-2007以及2008-2009年度夺得“精英队际最佳表现学校大奖”。

篮球是英华的王牌运动,全港学界精英篮球赛由 2006至2017年十一载内,英华多次击败劲敌男拔、喇沙、桂华山和遵理等队伍,五夺冠军、三夺亚军,成为夺冠次数最多的学校,同时培育了不少香港的篮球名将。

足球方面,于2010至11年度,英华丙组足球队在决赛击败传统劲敌拔萃男书院,夺得学校历史上首座港九区第一组别冠军,亦首次获得第一组别全场总冠军。在学界足球历史上,英华书院亦是唯一一支球队能连续三年内由第三组别爬升至第一组别,且每年获得全场总冠军的球队。2013年,英华在学界足球精英赛中一路杀退热门遵理、体艺等劲敌,首次跻身决赛,并击败素有“学界巴塞”之称的仁济医院董之英纪念中学而夺冠。同年,英华在学界四强赛中击败喇沙书院,及后更在决赛小胜拔萃男书院1:0,首次夺得港九区第一组甲组冠军。

游泳方面,英华近年来一直高踞港九区第一组别四甲之内。

羽毛球方面,多年来在全港中银杯及九龙区D1学界团体赛稳居前列,多次夺得冠、亚军。

英华书院问答队成立于1994年,在大型校际问答比赛中屡获殊荣[39]。英华分别于1996、1998、2005年三度勇夺香港电台举办之校际时事及学术常识问答比赛冠军[40][41]。

在香港电台举办之校际时事及学术常识问答比赛取消后,问答队也有参加香港杯外交知识竞赛,并曾获得金奖殊荣。

传统

- 英华书院的校色为绿色,不论牛津道旧校舍或是英华街新校舍皆是以绿色为主体。

- 英华书院的校呔为绿色,领袖生呔与一般学生校呔图纹上有分别,以方便记认。

- 英华书院年每年都会举办“Inter-class hymn singing contest 班际圣诗歌诵比赛”。

英华书院在1960年代已有社制,惟一度停办,直至于1991年复办,五社名称以对该校历史有重要影响人士的名称命名,分别为何福堂社、梁发社、米怜社、马礼逊社及钮宝璐社。

学生在入学时便会被分派成五个会社。五社在每年都会分别竞逐校内文才(文化及音乐)和武略(体育)各项比赛的锦标。总分最高之一社成为总冠军。

- 何福堂社(Hoh Fuk Tong)

- 何福堂社的命名源英华书院创办初期的重要人物何福堂(原名何进善)。何福堂1817年生于南海西樵山,父亲早年赴南洋谋生,在马六甲英华书院当雕版工人。何福堂,因家贫未能顺利升学,后入读英华书院,又随理雅各牧师学习神学、希伯来文和希腊文。曾任英华书院教职,兼助理雅各牧师教堂服务。1843年理雅各牧师将英华书院迁校香港,何福堂随校而至;继续学习神学,并兼教会传道工作,至1846年被伦敦传道会按立为牧师,及后派往佛山和广州两地传道。[1](页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 何福堂社的社色是蓝色,吉祥物是鹰,鹰的双翅正好就是代表着自由。

- 梁发社(Leung Faat)

- 梁发是中国的第一名华人牧师,梁发社也是以他的名称命名。他是职业刻字工匠,1815年随米怜牧师前往马六甲建立宣教站[2],并在英华书院负责刻印传教书刊[3]。1816他受洗成为基督徒。1822年,来华只九年的米怜病逝。梁发决定延续恩师的心志,与儿子梁进德返中国向中国人传福音。

- 梁发社的社色是啡色,吉祥物是公牛。

- 米怜社的代表颜色是黄色,而吉祥物是独角兽。

- 马礼逊社以绿色作为社色并以龙作吉祥物。

- 钮宝璐社(Noble)

- 钮宝璐社的名称来自英华书院迁校往弼街后的第二任校长钮宝璐太平绅士。本社为五社之中唯一一个不是以停办前的人物命名的会社。

- 钮宝璐社以狮子作为吉祥物,以红色作为社色。

书院留传名为“Ying Wa Cry”的口号,由前校长艾礼士所创作,本来是为在学界体育赛事中为同学打气。现时在学校的重要活动中,如毕业典礼、校庆日、水运会、陆运会等,学生都会自发叫喊。

| “ | TWO, FOUR, SIX, EIGHT, WHAT DO WE APPRECIATE? YING WA,YING WA ,WA WA WA! |

” |

校刊《火炬》于1964年创刊,为全港最早期拥有校报的学校之一。据创刊号解释,其意思为“薪火相传”,寓意借着校报以文会友,并将此精神延续下去。

香港杰出学生选举

校友

关联学校

英华书院附属英华小学,另与香港岛半山区罗便臣道的英华女学校为姊妹学校,属同一办学教会伦敦传道会,关系密切;两校不但同以英华为校名及经常举办联校活动,而且双方的校长更是对方的校董会成员之一。[44][45]

参考资料

参考文献

参见

备注

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads