热门问题

时间线

聊天

视角

超新星观测史

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

目前已知的超新星观测史可以追溯到公元185年时的SN 185,这是人类有记载最早的一颗超新星。自此之后,人类在银河系内曾观测到过其他一些超新星,其中SN 1604是在银河系中观测到的最后一颗超新星。[1]

随着望远镜的发展,超新星的观测范围已扩展到了其他星系。这些发现为了解星系间的距离提供了重要的资讯。同时,人类已建立了完善的超新星模型,对于超新星在恒星演化过程中的作用也获得了越来越多的认识。

早期历史

公元185年(东汉中平二年),中国天文学家在天空中发现了一颗耀眼的亮星,这一亮星总共出现了8个月的时间才在天空中消失。[注 1]它如同恒星一样闪耀,且不像彗星一样划过天空。这些观测记录都与超新星相符,因而其被认为是人类有记载的最古老的一颗超新星。SN 185可能还在罗马文学中有过记载,但已没有存世的记录。[2]气体壳层RCW 86被怀疑是这次超新星爆发的残骸,目前关于此的X射线研究与预期的年代有着很好的吻合。[3]

公元393年(东晋太元十八年),中国在天蝎座的范围内观测到了另一颗客星——SN 393。[4][注 2]其他一些未经证实的超新星爆发可能分别在369年(东晋太和四年)[注 3]、386年(东晋太元十一年)[注 4]、437年(北魏太延三年)[注 5]、827年(唐大和元年)、902年(唐天复二年)[注 6]被观测到。[1]由于这些观测记录尚没有超新星残骸与之对应,因而目前还不能确定是否是超新星。在约2000年的时间内,中国天文学家总共记录了20次可能的超新星爆发,其中后期的一些爆发事件也被伊斯兰教徒、欧洲人、或许还有印度人等所记录。[1][5]

公元1006年,SN 1006在豺狼座被观测到。这是人类观测到的视亮度最高的一颗超新星,在中国[注 7]、埃及、伊拉克、意大利、日本与瑞士等地都有记录。同时,法国、叙利亚、北美也可能有相应的记录。古埃及天文学家阿里·伊本·里德旺(Ali Ibn Ridwan)称其视亮度达到了月球视亮度的四分之一。现代天文学家发现了此次爆发的残骸,并计算出其距离地球仅有7100光年。[6]

公元1054年观测到的SN 1054(中国古代称其为天关客星)是另一次有广泛记载的超新星爆发,来自阿拉伯、中国[注 8]、日本[注 9]的天文学家都有相应的记录。同时,美洲土著阿那萨齐人可能也在岩石画中记录了这一事件。[7]这次爆发发生在金牛座,还产生了蟹状星云。SN 1054的峰值光度可能达到了金星的四倍,其曾在23个白天与653个夜间可见。[8][9]

在SN 1054出现的一个世纪之后,中国[注 10]与日本[注 11]的一些天文学家在仙后座观测到了SN 1181超新星。脉冲星3C58曾被认为可能是SN 1181爆发的残骸,[10]2021年香港大学领导的国际天文学团队发现柏坤霆星及其周边星云Pa30是SN 1181的残骸。[11]

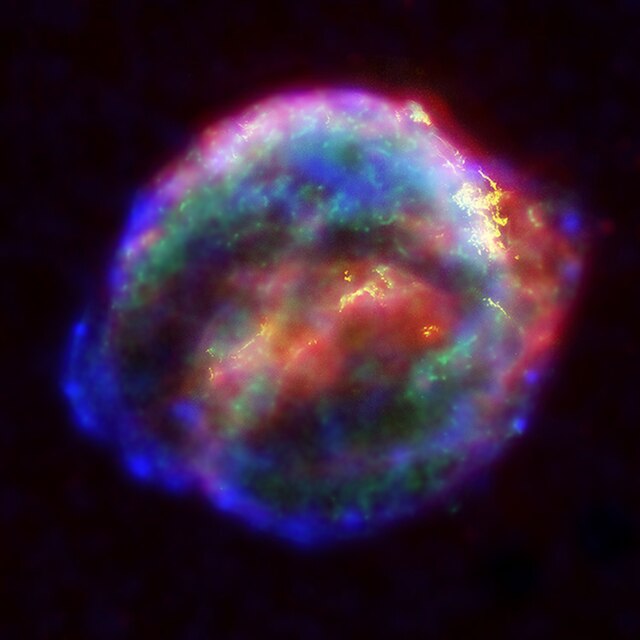

丹麦天文学家第谷·布拉赫以其在汶岛(Hven)对于夜空的细致观测而知名。1572年,他在仙后座观测到了一颗超新星的爆发。这颗超新星后来被称为SN 1572(第谷超新星)。1960年代,其残骸被发现。[12]

当时欧洲的主流观点是亚里士多德所认为的在月球与行星之外一切天体都永不改变。因此,一些观测者认为超新星爆发的现象来自于地球大气层的内部。而第谷则注意到其在天空中的位置从不改变(即视差不变),因而它必定来自距离很远的地方。[13][14]1573年,它据此出版了一本名为《新星》(De Stella Nova)的小书。新星的拉丁名称nova便来自于该书的书名。[15]

最后一颗在银河系中发现的超新星是于1604年10月9日被观测到的SN 1604。好些人都注意到了这颗星的突然出现,不过只有约翰内斯·开普勒对此进行了系统性的研究。之后,他出版了《蛇夫座足部的新星》(De Stella nova in pede Serpentarii)一书。[16]

伽利略·伽利莱,与他之前的第谷一样,在试图计算这颗新星的视差时失败了,因此他开始反对亚里士多德的天体永不改变的观点。[17]这颗超新星的残骸于1941年在威尔逊山天文台被找到。[18]

Remove ads

望远镜观测

在相当一段时间内人们仍不了解超新星的实质。观测者们逐渐认识到一类天体有着长周期光度波动。约翰·罗素·欣德在1848年、诺曼·罗伯特·普森在1863年都曾将亮度发生突变的天体制成图表。不过,这些研究并没有引起天文学界的广泛关注。1866年,威廉·希金斯(William Higgins)第一次对新星进行光谱观测,发现了再发新星北冕座T有着不寻常的氢谱线。[19]希金斯提出了大爆发的可能性,他的研究也引起了其他天文学家的兴趣。[20]

1885年,恩斯特·哈特维希(Ernst Hartwig)在爱沙尼亚观测到了在仙女座星系方向出现的一次类似新星的爆发。这次后来被命名为SN 1885A(仙女座S)的爆发最亮时视星等为6等,照亮了整个星系核,之后其衰减的方式也非常类似于新星。不过,1917年乔治·威利斯·里奇(George Willis Ritchey)测量到仙女座星系的距离时发现它比远本预计的更为遥远。这意味着仙女座S并不仅仅是出现的仙女座星系方向上,而是位于星系核内,其释放的能量也远比普通的新星更大。[21]

1930年代,沃尔特·巴德和弗里茨·兹威基在威尔逊山天文台对于这种新星的新类型展开了研究。[22]他们认为仙女座S是一颗典型的超新星,其辐射能量可以达到太阳在107年中辐射的总能量。他们将其称为激变超新星,并认为其能量是由恒星引力坍缩为中子星而产生的。[23]

尽管超新星是相对而言稀有的事件,平均每个世纪在银河系中仅出现一次,但对遥远星系的观测使我们能够更经常性地发现超新星。1941年,鲁道夫·闵可夫斯基最先对这些超新星进行分类。他根据其光谱中是否有氢谱线将它们分为两类。[24]兹威基还曾提出过III、IV、V型的新分类,不过目前已不再使用。后来对于光谱类别的细分则产生了当前使用的超新星分类法。[25]

第二次世界大战后,弗雷德·霍伊尔开始研究宇宙中不同元素的形成。1946年,他提出大质量恒星能够产生热核反应,而重元素的核反应会导致引力坍缩的发生。处于坍缩中的恒星将变得不稳定,从而元素能通过爆发被散布到星际空间之中。[26]1960年代,霍伊尔和威廉·福勒发展了快速核聚变导致超新星爆发的理论。[27]

Remove ads

1970年至1999年

1973年,惠兰(Whelan)和伊本(Iben)提出了Ia超新星从伴星处获得质量的标准模型。[28]当时,NGC 5253中的SN 1972e已被观测到一年以上,它被发现在其峰值亮度过后,以每天0.01等的稳定速率逐渐衰减。同时,这与半衰期为77天的钴-56衰减速率几乎相同。这一模型预言爆发会形成相当于一个太阳质量的镍-56。镍-56的半衰期为6.8天,钴与镍的放射性衰变提供了这一超新星后期的辐射能量。由于其理论模型对于能量产生与衰减速率的计算与对SN 1972e的观测结果相一致,于是这一模型很快就被接受。[29]

基于对许多Ia超新星光变曲线的研究,发现它们都有着相同的峰值光度。[30]通过其光度,便能够很好地估计出它们所在星系的距离。因此,这一类型的超新星就成为了测量宇宙间距离相当有用的标准烛光。1998年,高红移超新星搜寻(High-Z Supernova Search)与超新星宇宙学计划(Supernova Cosmology Project)发现最远的Ia超新星比预计的更暗。这为宇宙加速膨胀提供了证据支持。[31][32]

尽管自1604年以来还从未在银河系内发现过超新星,不过300年前的1667年或1680年左右曾在仙后座有过一次超新星爆发。这次爆发的残骸仙后座A被大量星际尘埃所笼罩,这或许也是其爆发并没有引起人们关注的原因。不过,它目前是太阳系外最强的射电源。[33]

1987年,SN 1987A在大麦哲伦星系在爆发后几小时内被发现。由于这颗超新星相对较近从而能被细致地观测,它第一次提供了通过观测检验现代超新星形成理论的机会。

1990年代后期,有人提出通过由钛-44衰减辐射出的伽马射线来寻找超新星残骸。钛-44有90年的半衰期,而伽马射线能够轻易地穿过星系,因此我们能够通过其找到最近一千年以来的任何残骸。之后有两个超新星残骸被找到,一是之前就被发现的仙后座A残骸,另一个则是与船帆座超新星残骸相互重叠的RX J0852.0-4622残骸。[34]

RX J0852.0-4622被发现位于更大的船帆座超新星残骸的前面。[35]从钛-44辐射出的伽马射线显示其爆发发生的时间相当近(约公元1200年),但没有关于此的任何历史记录。伽马射线与X射线表明它与我们相当接近(约200秒差距或600光年)。如果确实如此, 那这次超新星爆发应该相当惊人,因为在200秒差距之内的超新星估计平均10万年才出现一次。[36]

2000年至今

2003年,SN 2003fg在一个正在形成的星系中被发现。对这一超新星的研究提出了一些重要的物理学问题,如它的质量似乎比钱德拉塞卡极限更大。[37]

2006年9月,在2.4亿光年远的NGC 1260星系中观测到了超新星SN 2006gy。这是有史以来观测到的最大的超新星,同时在2007年10月SN 2005ap光度被证实之前,它还是观测到的最强烈的超新星爆发。这次爆发的光度比之前任意一次观测到的超新星爆发还大至少100倍[38][39],其前身星则估计是太阳质量的150倍。[40]尽管它有着Ia超新星的一些特征,但在其光谱中却发现了氢谱线。[41]SN 2006gy被认为可能是不稳定对超新星。而发现了SN 2006gy的罗伯特·奎姆(Robert Quimby)同样还发现了SN 2005ap,其光度达到了SN 2006gy的两倍,比通常的II型超新星要大300倍。[42]

2008年5月21日,天文学家第一次在超新星爆发之际在照相机中捕捉到了爆发的镜头。当时在离地球8800万光年远的NGC 2770星系发现了X射线暴,而一台望远镜正好对准了那个方向从而捕捉到了这颗被命名为SN 2008D的超新星。普林斯顿大学的艾丽西娅·索德伯格(Alicia Soderberg)称“这终于证实了X射线暴标志着超新星的诞生”。[43]

彭科特天文台超新星研究计划(Puckett Observatory Supernova Search)的成员卡罗琳·摩尔(Caroline Moore)是众多寻找超新星的业余天文爱好者中的一员,她于2008年11月下旬发现了SN 2008ha。当时她只有14岁,这使她成为了有史以来最年轻的超新星发现者。[44][45]

2009年,研究人员在南极洲冰芯中发现了硝酸盐,而深度则正好对应了1006年与1054年的超新星爆发。由爆发时所辐射出的伽马射线所产生的氮氧化物导致了硝酸盐的形成。这一技术被认为能够用来寻找几千年之内发生过的超新星爆发的痕迹。[46]

Remove ads

未来

在与银河系类似大小的星系中超新星的出现概率据估计约为每50年一次。但这比实际观测到的概率高得多,这表示其中有些超新星爆发由于星际尘埃而被遮挡从而未能被发现。通过新的能观测到更广范围光谱的观测工具,以及微中子探测器的应用,意味着以后这样的超新星爆发将几乎肯定能被观测到。[47]

参见

注释

- 《宋书·卷二十四》载:“太和四年二月,客星见紫宫西垣,至七月乃灭。”

- 《宋书·卷二十五》载:“太元十一年三月,客星在南斗,至六月乃没。”

- 《明月记》载:“天喜二年四月中旬以后,丑时客星出觜参度,见东方,孛天关星,大如岁星。”

- 《宋史·卷五十六》载:“淳熙八年六月己巳,出奎宿,犯传舍星,至明年正月癸酉,凡一百八十五日始灭。”

Remove ads

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads