热门问题

时间线

聊天

视角

2013年青岛输油管道爆炸事故

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

青岛石油管道爆炸[4][5]指2013年11月22日于青岛发生的输油管线爆燃事故[6],中国国务院调查组认定为严重责任事故,已控制中石化系统7人[7],全案名为“山东省青岛市‘11·22’中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故”[8]。这发生在中国山东省青岛市黄岛区的一起中国石化公司输油管道泄露、起火及爆燃的事故,造成62人死亡,136人受伤[3],事故三天后,国务院授权国家安全监管总局等七个国家与省级部分成立事故调查组,至翌年1月10日公布调查报告与惩处与问责详情[9]。

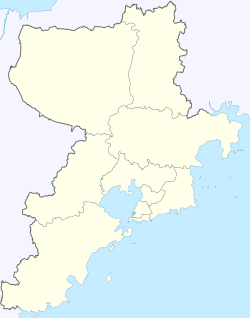

事故发生地点在青岛市的位置

中国石化公司在事发前两年已对政府提出报告,指出当地都市化发展阻碍了该油管的修复工程,而研究中国现代化的专家也指出“更多的都市化在纸上是好事,但忽略了政府控管的缺乏和工程品质的低下”,此事件全中国各地应吸取相关教训;中国石化公司的股价自事发至2013年11月底,减少了5%[10]。

Remove ads

经过

2013年11月22日凌晨2时40分[2],山东青岛黄岛区秦皇岛路与斋堂岛街交汇处,中石化管道储运公司潍坊分公司的东黄复线[11]地下输油管道破裂,原油出现泄漏[12]。3时左右,110接到报警。[2]原油的输送于约凌晨3时15分被关闭。[12]

斋堂岛街约1000平方米路面被原油污染。[12]在爆燃前,中石化人员未通告和疏散附近群众。3点左右,4辆中石化的车辆来到了斋堂岛路。5时,整条街已弥漫油的味道,环卫工人扫完地后的扫帚头被染黑。6时多,从斋堂岛街与秦皇岛路至与刘公岛路的交会口间近600米内拉起了警戒线,不过有人从警戒线里穿行。早晨7时半,下水口向外溢出黑色的石油状物体;多辆工程车辆、2辆消防车、一台小型挖掘机来到了秦皇岛路与斋堂岛街的交会口附近。[13]

部分泄露原油顺着雨水管线进入胶州湾,造成了大约3000平方米的海面过油。[12]7时,青岛港务局和丽东化工厂的漏油事故报告海事部门称海面有油。相关人员组织清污工作。8时30分,青岛市环保局接到报告,并派人赶到入海口处理。此时,企业已在海面布设了两道围油栏,面积约数百平方米。10时多,污水管里产生明火并烧到了海面上。后来发生爆燃,工作人员撤离。[2]

上午10时30分许,在抢修过程中,在黄岛区海河路和斋堂岛街交汇处,正在被抢修的输油管线现场以及和它相距约700米的雨水涵道相继发生爆燃[13]。初步分析是管线漏油进入市政管网,雨水经涵道油气混合,导致爆燃发生。[14][15][12][16]

爆炸具有巨大的破坏力,造成路面大面积受损,不少楼房和汽车被波及。[17]路面被掀起,碎石乱飞,砸向附近的人。[18]许多房屋的玻璃被震碎,车辆被炸飞,有些车甚至被抛至两米的高空。灾难后道路面目全非,地面上产生了许多裂缝,最长的一条约有1.5千米。[19]有网友发布的照片显示爆炸产生的浓烟已经穿透云层。[20]爆炸现场周边12个社区中部分小区一度停水停电。[17]

救援与处理

消防部门接到报警的时间为10时25分,至12时40分完全扑灭明火[21]。45辆消防车和200余消防员被派出,来自3家医院的44辆救护车和1195名医护人员也投入了救治工作[22]。

海事部门也于23日派出了30余艘清污船和渔船开展海面清污,并派海事巡逻艇进行巡查,布设围泊栏约3000米,调用消油剂10吨,至23日中午已清理大部分油污[17]。截止24日,胶州湾近海成片的油污仍清晰可见。据参与清污的专业人士预计,油污完全清除至少需花一个月的时间[23]。

发生事故的黄岛区对民众进行疏散转移,转移居民共1.8万人[16]。环保部门称青岛市区的空气质量未受到爆炸明显影响[24]。

输油管漏油至爆燃之间的7小时内民众未被疏散,《新京报》文章对此表示了质疑[25]。中国科学院化学研究所张建文教授认为,这7小时说明处理过程中重视力度不够可能是致使爆燃的原因之一[26]。青岛市政府副秘书长郭继山在记者发布会上未有正面回答未疏散民众的问题,但他表示自己在爆燃后才知有漏油事件[27]。担任国务院事故调查组组长的国家安监总局局长杨栋梁在调查进行前,也对未采取安全防范措施、不警戒、不疏散和通知群众的问题提出了疑问[28]。

Remove ads

伤亡

12月3日,“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故处置现场指挥部公布了遇难者名单,死亡62人。62名遇难人员中,山东籍48人(青岛26人、山东其他市22人)、黑龙江籍7人、吉林籍3人、山西籍1人,江苏籍1人、河南籍1人、内蒙古籍1人。

- 遇难者名单[29]

Remove ads

调查

2009年1月12日至13日,国家安全监管总局在黄岛区组织召开了项目科技成果验收会议,“青岛黄岛石化工业区重大危险源监控与应急救援指挥系统工程”是当时国内唯一通过国家安监总局组织专家验收通过的石化工业园区的综合应急平台项目。当时会议认为,该项目总体达到了国内领先水平。安全监管总局将该项目列为2008年度国家“十一五”科技支撑计划重点项目“危化品监控与事故应急救援关键技术研究与示范工程”的示范工程。黄岛石化区监控中心监控及指挥系统曾荣获2013年度“神华杯”中国职业安全健康协会科技奖三等奖,也是全国唯一县区级安监局获奖单位。[30]

最早的消息称化工厂发生爆炸。[31]随后这一说法被官方否认。[20]事故初步原因分析是管线漏油进入市政管网的轻质原油闪爆导致,具体原因仍在调查。引发事故的管线爆裂长度达3.5公里。[16]

一开始媒体多报道出事管道为黄潍线管道,后来中石化官方微博发布消息称,经核实,原油泄漏并爆燃管道是东黄复线管道。该管道1986年7月建成投产,已运营27年,自山东省东营市终到青岛市黄岛油库。2011年9月和2012年9月,中石化管道储运分公司曾两次发布了“东黄(复)线”隐患整治工程的环境信息公告,称“原本管线所处的郊区现在变为繁华城区,建筑物众多,人口密集,部分管道陆续被占压,导致管道无法抢维修,即使一些没有占压的建筑物也离管道较近,无法进行管道防腐层大修,存在一些安全隐患。”事故发生时环境评估依然在进行当中,整治工程未能动工。[11]

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》,由于此次事故已经达到30人或以上死亡的“特别重大事故”等级,因而由国务院或者国务院授权有关部门组织调查组进行调查。[32]事故调查组全名“国务院山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查组”,由安监总局、监察部、公安部、环保部、国资委、全国总工会、山东省政府及其部门有关负责人组成,并下设技术组、管理组、综合组,邀请最高人民检察院派员参加调查[8]。

2014年1月10日傍晚,央视、新华社等官方媒体公布[33]国务院对中石化管道分公司运销处处长裘冬平、安全环保监察处处长廖达伟、潍坊输油处处长兼副书记靳春义,青岛市黄岛区委办、经济技术开发区工委管委办公室副主任兼应急办主任汪啸,青岛经济技术开发区安监局副局长李宝三、石化区分局局长任献文等15人移交司法机关处理。

其中,给予傅成玉行政记过处分,给予中石化股份公司副总裁、安全总监王永健行政记大过处分并免职。给予中共青岛市委副书记、青岛市市长张新起行政警告处分,另外,国务院并公布事故调查组事故调查处理报告全文。[34]

晚上七点,中国石化通过称,坚决服从国务院事故调查组对事故责任的认定,并接受对相关责任人员的处理决定。继续全力配合当地政府做好事故善后工作。全面排查整改油气管网等各类隐患。牢记血的教训,举一反三,堵塞管理漏洞,完善各项制度。再次向全国人民和青岛人民深深致歉。[来源请求]

2015年11月30日,青岛市黄岛区人民法院对青岛输油管道泄漏爆炸事故相关的4起刑事案件一审宣判,14名被告人被判处3至5年不等的刑罚。其中8人犯重大责任事故罪,分别被判处有期徒刑3至5年不等的刑罚,其中2名被告人被依法适用缓刑;当地政府相关职能部门的负责人员6人犯玩忽职守罪,分别被判处有期徒刑3年至3年6个月不等的刑罚,其中2名被告人被依法适用缓刑。宣判后,有10名被告人当庭表示不上诉,有4名被告人表示将考虑是否上诉[35]。

反应

中共中央和中央政府方面,中共中央总书记、中国国家主席习近平和中共中央政治局常委、国务院总理李克强均做出了最高指示,要求严格落实安全责任、防止类似事故再次发生。[36][37][6]习近平还在山东考察期间来到青岛市,考察事故抢险工作,并指“这次事故再一次给我们敲响了警钟,安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈,丝毫放松不得,否则就会给国家和人民带来不可挽回的损失。必须建立健全安全生产责任体系,强化企业主体责任,深化安全生产大检查,认真吸取教训,注重举一反三,全面加强安全生产工作”[38]。

事故发生后,中国石化董事长傅成玉公开道歉,称“感到万分的悲痛”,“对逝者表示深切的哀悼,对他们的家属表示深切的慰问,也向青岛市人民表示歉意,向全国人民表示歉意”,并承诺将“不惜一切代价”抢险救灾,尽快查找事故原因。[17]中国石化公司通过新浪微博表示将全力以赴,抢救伤员,挽救损失。并称将以负责任的态度调查事故责任,并及时通报进展。[16]

此外,爆炸发生后,与其他多数中国大陆报章的头版带图大篇幅报道不同,23日的青岛媒体《半岛都市报》与《青岛早报》对事件淡化处理,在头版顶端以较小字标题报道中央领导对爆炸事件的指示。[17][39][40][41]当地的青岛便民网对事件未作报道,青岛和山东电视台也低调处理了这一消息。[39][42]24日《青岛早报》以《官兵做饭,百姓喊香》《住安置点,如家温暖》为标题对事故后官方的处置作出了报道,这种标题被一些大陆网民认为不合适,网易也制作了专题“青岛爆燃舆情:一出最悲的悲剧,里面充满了无耻的笑声”,谴责青岛媒体将“丧事办成喜事”、“铁定被钉上历史耻辱柱”,但后来该专题被删除。[43][44][45][46]在青岛媒体遭到大量非议的同时,时评人毕殿龙认为“青岛媒体只是代受其过而已”。《半岛都市报》首席评论员杨祥玺在微博上称:“本地媒体人的痛苦、无奈、抗争、愤怒、委屈和悲哀,又与何人说?”“我们不是靶子,我们是手脚暂时被捆住的朋友”。[43]

政治效应

财讯网将此中石化的重大安全事件,和中石油的腐败窝案及中海油的幕后交易,等事件总结为“中国‘石油帮’的存在已经严重地威胁到了中国经济的安全”,主张中央须采取措施瓦解既得利益集团[7]。

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads