热门问题

时间线

聊天

视角

世界贸易中心倒塌

纽约世界贸易中心倒塌 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

世界贸易中心倒塌是指位于美国纽约市曼哈顿下城的世界贸易中心,在2001年9月11日的九一一恐怖袭击期间被摧毁的事件,这起灾难造成现场近三千人丧生。由于两架由基地组织成员劫持的商用客机被故意撞向双塔,导致撞击楼层燃起猛烈大火,最终引发两栋超高层建筑的完全渐进式倒塌。这两栋建筑在当时为世界上第四及第五高的大楼,此事件被认为是历史上最致命、损失最严重的建筑倒塌事故。

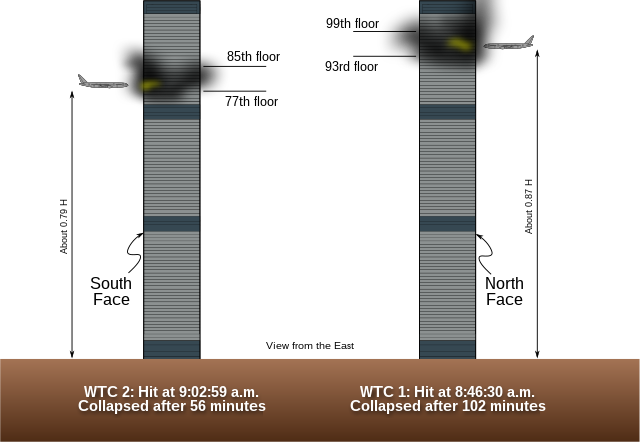

世界贸易中心北塔(WTC 1)首先被击中,当时美国航空11号班机于上午8时46分撞入大楼。[注 1] 北塔在燃烧1小时42分钟后于上午10时28分倒塌。[注 5]上午9时03分,世界贸易中心南塔被联合航空175号班机撞击。[注 6] 南塔在燃烧56分钟后于上午9时59分倒塌。[注 7]

美国国家标准与技术研究院(NIST)于2005年发布了对世界贸易中心倒塌的最终报告,指出飞机撞击后的严重结构损坏及随后燃烧的高温火灾,导致钢结构失去承载力,最终引发渐进式倒塌。该报告强调,飞机燃油引发的多点火源在建筑内部快速蔓延,使钢梁温度上升至可导致材料软化的程度,进而导致楼层结构弯曲下垂。当楼板失去支撑,重力使上层楼层的重量压垮下层结构,形成连锁式崩塌效应。[15]

NIST的结论指出,倒塌并非由单一撞击点或“爆炸装置”引发,而是因为飞机损坏了关键的支撑柱与防火覆层,使钢结构在火灾中丧失抗压能力。该机构进行的大量模拟分析显示,当结构温度超过约600摄氏度时,钢梁会显著变形,造成楼板下垂并拉扯外墙柱,最终使整体承重系统崩解。[16]双塔倒塌产生了大量碎片与有毒粉尘,覆盖曼哈顿下城地区约16英亩的范围。[17] 建筑物的倒塌导致邻近结构,包括世界贸易中心七号大楼在内的多栋建筑受损或毁坏。该区域的救援行动持续数月,最终于2002年5月30日正式结束。[18]

据统计,倒塌造成包括消防员、警察及平民在内的2,763人死亡。救援人员在事故现场长期暴露于含有石棉、玻璃纤维及重金属微粒的粉尘中,导致许多人事后罹患呼吸系统疾病及癌症等健康问题。[19]在倒塌后的重建计划中,原址被称为“世界贸易中心遗址”或“原爆点”。该地区的重建由曼哈顿下城开发公司负责监督。新建的世界贸易中心一号大楼于2006年动工,2014年正式启用。其高度达541公尺(1,776英尺),象征美国独立年份。[20]同时,位于原址北塔与南塔遗迹上的九一一国家纪念博物馆于2011年9月11日开放,以悼念在恐攻中罹难者。两座大型反射水池标示出原塔楼的基址,并刻有所有受害者的姓名。[21]

Remove ads

背景

当双塔于1973年启用时,它们是当时世界上最高的建筑物。在九一一袭击发生时,仅有位于吉隆坡的双峰塔与位于芝加哥的威利斯大厦曾先后拥有“世界最高建筑物”的头衔。[22]

双塔采用一种创新的框架管式结构设计,目的在于最大化室内空间的使用效率。这种结构兼具高强度与轻量化的特性,所需钢材量比传统钢架式摩天大楼少约40%。[23]此外,北塔于1978年在顶部加装一座高达362英尺(110米)的通讯天线,使其总高度达到1,730英尺(530米)。不过,因天线属于非结构性附属设施,因此未被正式计入建筑总高度。

双塔采用框架管式结构设计,使租户能拥有不受柱或墙体阻隔的开放式楼层平面。建筑物为正方形,每边长207英尺(63米),四角则设有斜角,切角长度为6英尺11英寸(2.11米),使整体外部宽度约为210英尺(64米)。[24]

北塔高达1,368英尺(417米),比南塔略高六英尺,南塔则为1,362英尺(415米)。两塔主要依靠密集排列的外柱来承受横向载重,核心区域的钢箱柱则与外柱共同支撑重力负载。[25]从第十层楼起,每侧外墙各设有59根外柱,间距为 3英尺4英寸(1.02米)。[25] 虽然塔楼外观呈方形,但其核心为长方形结构,内部设有47根贯穿全楼的主柱。[24] 所有电梯与楼梯均设于核心区域,核心与外墙之间为无柱开放空间,透过预制桁架楼板加以连接。[25]由于核心为长方形,因此楼板呈现长、短两种跨距。楼板采用 4英寸-thick(10 cm) 的轻质混凝土,浇筑于波纹钢板上。[24] 此混凝土板由主桁架与横向桁架构成的格状系统支撑,并透过剪力连接与混凝土板形成组合结构。[25] 长跨距区域的桁架跨度约为 60英尺(18米),短跨距区域约为 35英尺(11米),以交错排列方式连接至外柱,中心间距约 6.8英尺(2.1米)。桁架的上弦杆一端以螺栓固定于外墙梁座,另一端则焊接于核心钢箱柱的通道构件。楼板透过Viscoelasticity减震器连接至外墙横梁,以降低使用者感受到的晃动。[25]

此外,两座塔楼在第107至110层之间设有“帽梁桁架”(或称外伸桁架),其中沿核心长轴设有六组,短轴则有四组。[24] 此系统有助于重新分配楼板的横向载重至外墙与核心柱之间,并提升钢材与混凝土结构间的力学协调,使弯矩框架能将建筑晃动转化为核心柱的压力,同时支撑设于屋顶的通讯塔。该桁架原本设计作为未来可能加装天线的支撑基座,最终仅北塔实际设置了通讯设备。[24]

Remove ads

尽管在双塔完工前曾进行过火灾相关研究,甚至包含低速喷射客机撞击的情境分析,但这些研究的完整内容如今已无从得知。世贸中心的倒塌让工程界深感震惊,原因在于过去从未有摩天大楼因火灾而倒塌,而飞机撞击也早已被纳入设计考量。[26]

在世贸中心的设计阶段,结构工程师已考虑到飞机可能撞击大楼的情况。1945年7月,一架B-25轰炸机因迷失于浓雾中,曾撞上了帝国大厦第79层。[27] 次年,一架C-45F Expeditor客机则因同样原因撞上华尔街40号。[28]

世贸中心的首席结构工程师之一莱斯利·E·罗伯森曾表示,在设计阶段,他考虑过波音707客机在浓雾中迷航,并以较低速度寻找降落甘迺迪国际机场或纽华克自由国际机场的情境。[29]在英国广播公司于事件后两个月进行的采访中,罗伯森表示:“在波音707的假设情境中,我们并未把燃料负荷纳入设计考量。我不知道该怎么纳入。”他指出,设计与实际撞击之间最大的差异,在于飞机的速度——实际撞击时的速度大幅提高了能量释放,而这在当时的设计中并未被纳入评估。[30]

在倒塌调查中,美国国家标准与技术研究院(NIST)取得了一份三页长的白皮书,内容指出大楼能够承受波音707或道格拉斯DC-8客机以时速600 mph(970 km/h)的撞击。[31]

在1993年世界贸易中心爆炸案发生后,当时的首席结构工程师约翰·斯基林在接受访问时曾表示:“我们的分析显示,最大的问题将是所有燃料泄入建筑内部,导致极为严重的火灾,造成人员大量伤亡,但建筑本体仍将屹立不摇。”[32]NIST在其报告中指出,能够精确模拟飞机撞击与后续火灾影响的技术,直到近年才逐渐成熟。在1960年代,这类模拟的技术条件仍相当有限。[33][34]

NIST在最终报告中表示,并未发现任何与高速喷射客机撞击,或由航空燃料引发大规模火灾有关的原始设计文件。[35]

直到1970年代中期,石棉在建筑业中被广泛用作防火涂层材料。然而,1970年4月,纽约市空气资源局下令禁止世界贸易中心施工单位继续使用石棉作为绝缘涂层材料。[36] 随后改以蛭石灰浆作为替代材料。[37]

在1993年世界贸易中心爆炸案之后的检查中,发现大楼的防火涂层存在缺陷。[38]在双塔倒塌前,拥有者纽约与新泽西港务局已著手进行防火涂层的补强工程。然而,当时北塔仅有18层完成补强(涵盖所有后来遭飞机撞击与火灾波及的楼层),南塔则完成13层,但这些楼层未直接遭飞机撞击。[39]

NIST指出,飞机撞击造成大量防火涂层脱落,是导致大楼倒塌的关键因素之一。在北塔,撞击导致一整层楼以上范围内的大部分核心柱(47根中有43根)失去防火绝缘层,并使约 60,000 sq ft(5,600 m2) 的楼板桁架区域裸露;而在南塔,多层楼范围内的39根核心柱失去防护,受影响的楼板桁架区域更达 80,000 sq ft(7,400 m2)。[35]大楼倒塌后,结构工程师莱斯利·E·罗伯逊表示:“据我们所知,当时几乎没有关于这类大型客机引发火灾的研究资料,因此在设计阶段也无法针对此类情境进行预备。事实上,在那个年代,还不存在能够有效对抗这种火灾影响的防火涂层系统。”[29]

Remove ads

两次撞击

在九一一袭击事件期间,盖达组织的四个恐怖分子小组劫持四架民航客机。其中两架美国航空11号班机与联合航空175号班机皆为波音767客机,于波士顿罗根国际机场起飞后被劫持。美国航空11号班机于上午8时46分以约440 mph(710 km/h)的速度飞越曼哈顿南部撞入北塔北侧立面,撞击第93层至第99层之间。[40]

17分钟后,联合航空175号班机自纽约港上空飞向东北方向,于上午9时03分[注 6]撞入南塔南侧立面,撞击范围介于第77层至第85层之间,时速约540 mph(870 km/h)。[41][42]撞击造成机身、引擎与充满燃料的机翼部分击断外部结构柱(北塔34根、南塔26根),损坏亦波及机翼尖端与尾翼。此外,多根核心柱被切断或严重受损,尤其是位于机身通过路径上的部分。[43]

约三分之一的航空煤油在初次撞击与随后的火球中被消耗。[注 8][44][45]

部分燃油沿著至少一条电梯井向下流动,并在北塔第78层及大厅内引发爆炸。[46] 由于双塔结构轻巧且内部空旷,燃烧的燃油能深入建筑内部,引发大范围多点火灾。燃油本身仅燃烧数分钟,但办公室内的可燃物持续燃烧长达一至一个半小时。[47]

当175号班机撞击南塔时,冲击波震碎了北塔东侧面邻近火球区域的玻璃,[48] 进一步恶化了北塔内原有火势,并使浓烟自新破裂的窗户中涌出。[49]:63目前尚不清楚11号班机的撞击是否同样使南塔窗户破裂。无论如何,11号班机的主要残骸飞越南塔,175号班机的较大碎片亦未直接击中北塔。[50] 在两起事件中,部分飞机碎片坠落至邻近建筑,造成额外破坏。[51]:16[51]:31

双塔内各自发生的火灾情况存在明显差异,从受困者的行为与反应即可看出。北塔内有大量民众因无法忍受如地狱般的高温环境而砸碎窗户试图逃生;相较之下,南塔被打破的窗户则少得多。仅偶尔可见受困者出现在打开的窗边,也未出现如北塔火灾期间,在《濒死》照片中那样,大量人群聚集于窗外的景象。许多人在火灾中从双塔高处坠落或跳下,最终丧生。例如,在南塔南侧第79层朝东的窗户,有三人被目击坠落。[52] 而在北塔,则有约100至200人从四个立面的高楼层坠落或跳下。他们被困在顶部18层之内,所有逃生路线被烈焰、高温与浓烟封锁,只能从高空一跃而下。[53]

这些差异显示,相较于北塔,南塔内部恶化的速度较慢,环境也未立即变得如此难以忍受。美国航空11号班机几乎正面撞击北塔,导致第91层以上的所有逃生路线完全中断,使受困者无法离开,只能在高温与火焰的逼迫下选择跳楼。而联合航空175号班机撞击南塔时,撞击点位于大楼南立面的东南角,使得最西北侧的楼梯间自上而下保持完整。[54]这条尚存的逃生路径使部分南塔内的民众得以成功撤离,也可能是导致较少跳楼情况出现的原因之一。

两次撞击所引发的火球规模虽看似不同,但实际上两架飞机所载燃料量相近。[55] 差异主要在于北塔撞击时,大量喷射燃油被导入建筑物内部,而非外泄至空中。11号班机几乎撞进北塔的中央核心区,[56] 造成燃烧的燃油沿著电梯井向下喷射,甚至抵达地下室与商场层,[57] 并在一楼大厅(距撞击点超过90层)引发闪燃爆炸。[58] 175号班机撞击南塔南立面时偏向东侧而非中央,[59] 使燃油主要向外侧扩散,形成在外观上更为巨大的火球。

Remove ads

几乎所有在双塔内罹难的人都位于飞机撞击点以上的楼层。由于北塔遭几乎正面撞击,塔芯内的三条主要楼梯(A、B与C)全数受损或被瓦砾堵塞,导致高层人员无法逃生。相较之下,南塔的撞击位置偏东,接近东南角,使得位于塔芯西北侧的A楼梯部分保持畅通,最终共有18名平民得以从撞击层及其以上楼层成功逃出。虽然无法完全确定每位罹难者的具体所在楼层,但根据美国国家标准与技术研究院的调查报告,北塔自撞击层起至顶层,共有1,402名平民罹难,其中数百人可能在撞击当下即身亡。南塔则有614名平民死于撞击层及以上楼层。另有不到200名平民在撞击层以下死亡。两架飞机上的147名乘客与机组人员,以及10名劫机者,亦全数罹难;此外,地面与邻近建筑内至少还有18人丧生。[60]

在双塔倒塌过程中,殉职的救援人员包括342名[注 9]纽约市消防局(FDNY)人员,以及71名执法人员。后者包括:23名纽约市警察局(NYPD)警员、37名纽约港务局和新泽西警察局警员、5名纽约州税务执行办公室(OTE)成员、3名纽约州法院行政办公室(OCA)官员、1名具备执法权的消防调查员(同属FDNY罹难者之一)、1名美国联邦调查局探员,以及1名美国特勤局特勤人员。

双塔事件造成的平民与非平民死亡人数总计约为2,606人。

Remove ads

双塔倒塌

双塔的倒塌被称为“最臭名昭著的渐进式倒塌范例”。[26] 每一次倒塌都是从飞机撞击楼层的垂直承重构件局部失效开始,进而逐步蔓延至整体结构。[61] 结构元件一旦断裂,释放出的重力能量便透过连锁反应般的冲击力向下传递。[62]除了顶层以外,任何楼层一旦发生结构失效,理论上都可能引发整栋建筑的倒塌。[63]

双塔倒塌时大致呈垂直向下的对称形态,虽然塔顶略为倾斜,且侧面有大量碎片飞散。倒塌过程中,可见数层楼下的窗户爆出灰尘与碎片,这是因为上方楼层急速下压所挤出的空气瞬间喷出所致。 在倒塌过程中,周边柱与核心柱大量失去横向支撑,因而向外倒塌,受到不断增加的瓦砾推挤,导致外墙剥落并与主体结构分离,飞散距离可达500英尺(150米),撞击周围建筑并引发火灾,最终也造成七号楼倒塌。一些连接元件因螺栓断裂而脱落,许多面板则四处散落。[64]倒塌开始后,北塔的外墙首批碎片约在11秒后触地,南塔则约为9秒。而两栋大楼的核心结构下部——北塔约60层、南塔约40层——在倒塌初期仍短暂立于原地,最长持续约25秒,随后也陆续崩塌。[33]

Remove ads

在双塔中,飞机撞击所破坏的楼层率先失效。除了结构受损,撞击同时也剥落了大部分防火涂层,导致钢材迅速升温。核心柱因而受损,开始出现蠕变现象并逐渐缩短。顶部的帽梁桁架试图抵销变形,将荷载转移至外围柱。然而,支撑长跨距楼层的60英尺桁架网板,其斜杆也开始屈曲,使楼板下沉超过两英尺,进而牵动外墙变形。最终,撞击区上方的楼板失去支撑,向下坠落至尚未受损的楼层。[65][39]北塔比南塔多维持了约46分钟,其原因之一是北塔遭撞击的时间较早(比南塔早17分钟),加上撞击位置接近中心,使核心受损较为对称,结构整体仍具备一定承载能力。此外,火势也在一小时后才蔓延至南侧防火涂层受损较重的区域。[39]11号班机以时速约440英里撞上北塔第93至99楼,仅有约10层楼的结构重量压在燃烧与受损区域之上。

相较之下,175号班机撞击南塔时的速度远高于11号班机,造成的结构破坏更为严重。由于撞击点位于东南角,而非大楼中央,使得建筑一侧承受的负载失衡,加剧了结构损伤。[55] 另外,撞击楼层较低(第77至85楼)也使得上方承重更多,导致外墙柱与核心柱承压更大、更快断裂。[66]据报导,一位资深FDNY主管在南塔倒塌后,仍对北塔是否也会倒塌感到怀疑,因为北塔并未在角落遭撞击。[67]

当柱子断裂时,上方建筑结构的全部重量会瞬间压落至撞击层下方第一个完好楼层。该楼层在荷载逐步施加的情况下,最多可承受来自上方11层楼的重量;但若荷载如实际情况般瞬间施加,则其极限仅相当于6层楼— 。由于起始倒塌楼层上方楼层数远超此值(北塔12层,南塔29层),使得下方结构无法承受这一突如其来的重力荷载。[68]

整个倒塌过程可分为两个阶段。首先是“向下破坏(crush-down)”阶段:上部楼块层层压垮下方楼层。每层楼的破坏始于上部结构撞击下一层楼板,并透过不断增厚的瓦砾层(主要为混凝土)传递冲击。每次撞击所释放的能量,会在后续撞击中重新作用于结构,并集中影响直接受力的承重构件。[62] 这导致楼板连接过载,与周边柱及核心柱脱离。外部钢柱剥离,核心柱则因失去横向支撑而失稳。[65] 该过程持续至上部楼块撞击地面,进而进入“向上破坏(crush-up)”阶段:下部柱子自底部开始逐层屈曲。[65] 每当一层楼板失效,上方楼块就坠落至下一层,持续进行破坏,直到屋顶触地为止。[26] 随著倒塌持续,速度逐渐加快,最终每层楼板的压碎时间不到0.1秒。[69]

Remove ads

随著火势持续燃烧,南塔上层被困的住户向9-1-1接线员报告楼内情况。09时37分,一名位于105楼的民众,报告其下方“90几楼的楼层已倒塌”。[70]纽约市警察局航空单位也向警察指挥官传达建筑状况恶化的讯息。[71]09时51分(倒塌前七分钟),纽约市警察局航空单位报告南塔有大块碎片悬挂或坠落。[72][70] 南塔即将倒塌的威胁迫使警察下令疏散,但无直升机飞行员明确预测任何一座塔会倒塌。在紧急应变期间,纽约市警察局与纽约市消防局间通讯有限,超负荷的9-1-1接线员未将讯息传达给现场消防局指挥官。09时59分,[49]:80[72]:322 南塔倒塌,距飞机 175 撞击仅 56 分钟[注 7]。

在倒塌前,共有18人成功自撞击区及其以上楼层逃生,其中包括史丹利·普瑞纳斯,他曾目睹飞机直冲而来。他们经由唯一未被破坏的楼梯间楼梯间A逃出。当建筑倒塌时,可能仍有其他受困者正在尝试由撞击区下楼逃生。[73][74]许多接听南塔求救电话的接线员,对现场迅速变化的情势掌握不足。他们经常建议来电者“留在原地”,即使如今已知,在撞击区及其上方楼梯间A仍可能保持通行。[75]

Remove ads

南塔倒塌造成北塔南侧与东侧立面窗户破裂及其他外部结构受损,但不足以引发其倒塌。[51]:20 南塔倒塌后,NYPD直升机将北塔恶化状况的讯息传回,FDNY指挥官也下达命令疏散北塔内的消防人员。然而,由于无线通讯不良,北塔内的消防员未听到现场主管的疏散命令,多数人甚至不知道另一座塔已倒塌。[76] 09时06分,一名纽约市警察局官员表示北塔即将倒塌,并建议将紧急车辆撤离建筑群。[77] 10时20分,纽约市警察局航空单位报告“塔顶可能在倾斜”,一分钟后确认北塔西南角正在屈曲并向南倾斜,促使一名警官开始敦促北塔周围的所有纽约市警察局人员撤离至少三个街区。[77] 10时27分,航空单位宣告“塔顶即将倒下”;[70] 不到一分钟后,北塔于10时28分倒塌,[注 10],距飞机撞击已1小时42[注 5]分钟。 由于11号班机撞击时,上方、撞击区内及其下方的所有逃生路线被切断91楼以上无人生还。[79] 倒塌的双塔产生巨大尘埃与瓦砾云,覆盖曼哈顿下城;轻微尘埃甚至飘至帝国大厦,约 2.93 mi(4.72 km) 之外。北塔倒塌产生的尘埃云也比南塔更大、更广,因为北塔倒塌时也带动了南塔遗留尘埃的扩散。

七号大楼倒塌

当北塔倒塌时,大量碎片击中世界贸易中心世界贸易中心七号大楼,导致大楼南侧立面严重受损,[80] 并引发了持续燃烧整个下午的火灾。[81] 结构损毁主要发生在7至17楼之间的西南角,以及44楼至屋顶之间的南立面;另有报告指出南侧立面中央24至41楼之间可能存在一条大型垂直裂缝。[81]

大楼虽装设了自动洒水系统,但系统设计存在多项单点脆弱性。洒水系统需要手动启动电力消防帮浦,并非全自动系统;各楼层的控制阀仅透过单一管线连接主水干管;此外,系统仍需电力以驱动消防泵输送水源。由于当时水压极低,洒水系统几乎无法正常供水。[82][83]

部分消防员曾进入7号大楼内搜索,并试图扑灭小规模火源,但由于水压不足,灭火行动受阻。[84] 11楼与12楼的火势在下午仍持续燃烧,东侧立面可见火焰。[85][86]下午期间,6至10楼、13至14楼、19至22楼及29至30楼亦可见火势。[80] 其中,7至9楼及11至13楼的火灾在下午持续失控燃烧。[87]

约在下午2时,消防员注意到7号楼西南角10至13楼之间出现鼓胀,显示建筑结构不稳,随时可能倒塌。[88] 消防员还听见大楼传出吱嘎声,并回报地下层可能有结构损坏。[89]约下午3时30分,纽约市消防局局长丹尼尔·A·奈格罗下令停止救援、清除地面瓦砾及搜索行动,并撤离人员以确保安全。[90] 2001年9月11日美东时间下午5时20分33秒,7号世界贸易中心东侧机电层首先坍塌;至下午5时21分10秒,整栋大楼全面倒塌。[91][92]此次倒塌未造成人员伤亡。

7号大楼倒塌时,碎片重创并污染了毗邻的曼哈顿自治市社区学院的费特曼大楼,使该建筑无法修复。2007年8月,费特曼大楼被列入拆除计画。[93]修订后计画预定于2009年拆除旧楼,并于2012年完成新建工程,总经费约3.25亿美元。[94][95]该大楼于2009年11月拆除,新建工程于同年12月1日展开。[96]

其他建筑物

在双塔倒塌的过程中,周围许多建筑物亦受到严重破坏或被毁。世界贸易中心五号大楼发生大火,部分钢构结构坍塌,最终被拆除。其他被毁建筑包括万豪世界贸易中心酒店(即3号楼)、世界贸易中心四号大楼、世界贸易中心六号大楼以及圣尼古拉希腊正教堂。

世界金融中心群楼、西街90号与西达街130号也皆发生火灾。德意志银行大厦、维瑞森大楼(即威讯大楼)以及维西街200号等建筑在双塔倒塌时受到撞击损害,[98]西街90号亦然。[99]

自由广场一号虽在结构上保持完整,但外表严重受损,部分玻璃窗破裂。位于西百老汇街30号的建筑则因七号大楼的倒塌而受损。德意志银行大厦在事件后因外观损毁而以大型黑色幕布覆盖。由于倒塌导致的严重水害、霉菌及其他结构性损坏,该建筑最终被拆除。[100][101]

此外,许多艺术作品在九一一袭击中受损或被毁。

调查

在袭击事件发生后的最初阶段,众多结构工程师与专家纷纷接受媒体采访,说明他们对双塔倒塌原因的初步判断。加州大学柏克莱分校的结构工程学教授阿博哈桑·阿斯塔内-阿斯尔解释指出火灾产生的高温使钢梁与钢柱软化,“变得柔软且松垮”,最终无法再支撑上层结构。他同时推测,在飞机最初撞击时,防火覆层可能被震落。他进一步指出,一旦初始结构失效发生,整栋建筑的连锁坍塌便无可避免。[102]

曾设计马来西亚双峰塔与邻近世贸中心的世界金融中心的建筑师西萨·佩里则表示:“没有任何建筑能为这种程度的冲击做好准备。”[103]

2001年9月13日,西北大学土木与材料工程学教授兹德涅克·巴占特发表了一份初步分析草稿,探讨世贸中心倒塌的原因。巴占特认为,火灾的高热是关键因素,导致核心与外围钢柱皆因受热而变形、失去承载能力并发生屈曲。一旦某一楼层超过半数钢柱屈曲,上方结构便无法再支撑,进而引发全面坍塌。巴占特随后将此研究扩写并正式发表。[104]

麻省理工学院土木工程师奥拉尔·布尤科兹图克与弗朗茨-约瑟夫·乌尔姆亦于2001年9月21日发表了倒塌机制分析,[105] 并于隔年收录于由爱德华多·考塞尔编辑的MIT文集《失落的双塔与其后》中。[106]

双塔倒塌后,关于哪个机构有权展开正式调查一度出现混乱。虽然航空事故有明确的调查程序,但当时并未指定任何机构负责建筑倒塌的调查。[107] 后来,由美国土木工程师学会旗下的结构工程师学会组成调查小组,并由CTL集团资深副总裁W·吉恩·科利担任组长。小组成员还包括美国钢结构协会、美国混凝土学会、国家防火协会及防火工程师学会。[108]最终,美国土木工程师学会邀请FEMA共同参与,调查由FEMA主持完成。[108]

该调查受到部分美国工程师与国会议员批评,指其经费有限、缺乏强制取证权,且调查人员对世贸遗址的进入受到限制。当时一大争议是,清理作业导致大部分钢构元件遭销毁。[109]实际上,国家标准与技术研究院在最终报告中也指出,调查可用的实体证据极为有限。清理结束后,仅保存少数建筑构件供分析,约236件钢材样本。虽然95%的结构梁与钢板,以及50%的钢筋被回收,[110] 但实际上可供取样分析的比例非常低。

FEMA于2002年5月发表报告;同年8月,NIST宣布展开独立调查。尽管如此,直到2002年9月11日,也就是灾难一周年当天,社会舆论仍呼吁进行更深入的调查。[111] 美国国会于2002年10月通过《国家建筑安全团队法案》,授权NIST对世贸中心倒塌事件进行正式调查。[112]

FEMA指出,世贸中心倒塌的主要原因是飞机撞击造成的结构损伤,以及随后高温火灾的影响。麻省理工学院材料工程与系统工程教授托马斯·伊格(Thomas Eagar)认为,火灾是世贸中心倒塌中“最常被误解的部分”。当时部分媒体与学者误以为火焰“熔化了”钢结构,但伊格指出,航空燃油本质为煤油,其燃烧温度最高约摄氏1,000度,远低于钢材熔点约1,500度,因此不可能使钢结构熔化。[113]

基于此,FEMA及其他研究者将调查重点转向建筑结构中可能的薄弱环节,尤其是楼板与外墙及核心柱体的连接部位。[114] FEMA报告指出,飞机撞击后大量航空燃油在爆炸瞬间燃烧殆尽,残馀燃油迅速向下流动并在数分钟内燃尽。虽然这些燃烧产生的热量不足以直接引发结构坍塌,但燃油火焰点燃了多层楼的可燃物,导致多层楼层同时起火。持续多分钟的高温使受损钢架进一步软化,失去承载力,最终导致两座塔楼相继倒塌。

NIST在FEMA报告发表后,应专家、产业界与罹难者家属的要求展开为期三年、耗资1,600万美元的正式调查。该调查旨在厘清双塔结构失效与渐进式倒塌的起因。[115]

NIST的研究聚焦于“导致倒塌的一连串事件”,并未延伸至倒塌后的动态模拟。[116] 调查团队结合 NIST 内部技术人员与多个外部专业机构的协助,包括美国土木工程师学会结构工程学会(SEI/ASCE)、防火工程师学会(SFPE)、国家防火协会(NFPA)、美国钢结构协会(AISC)、辛普森・甘伯茨与赫格公司(Simpson Gumpertz & Heger Inc.)、高层建筑与都市居住委员会(CTBUH)及纽约结构工程师协会(SEAoNY)。

NIST以火灾动力模拟软体(Fire Dynamics Simulator)建构了塔楼的局部与整体模型,重现飞机撞击与火焰蔓延的过程。部分学者如马里兰大学的防火工程教授詹姆斯・昆提里耶(James Quintiere)批评报告仅保留少量钢构样本,且缺乏时间轴与实证支持。[117] 另有工程师建议应建立整体动态模型并与实际倒塌影像比对,以加深对倒塌机制的理解。[118]针对七号大楼,NIST 的报告指出未在音讯与影像资料中发现爆炸声,也无现场目击者回报爆炸现象。[119]随后,美国国家标准与技术研究院(NIST)受命主导对双塔与七号大楼的正式调查,由苏尚德・尚德(S. Shyam Sunder)博士负责。此次研究同样整合多个专业团体之协助,包括美国土木工程师学会结构工程学会(SEI/ASCE)、防火工程师学会(SFPE)、国家防火协会(NFPA)、美国钢结构协会(AISC)、高层建筑与都市居住委员会(CTBUH)及纽约结构工程师协会(SEAoNY)等。[120]

NIST于2008年11月发表最终报告,说明七号大楼倒塌的具体成因。该报告基于同年8月21日公布并开放公众意见的草案。在研究过程中,NIST使用ANSYS公司软体模拟倒塌前的结构反应,并利用LS-DYNA分析倒塌启动后的整体反应。McAllister, Therese. WTC 7 Technical Approach and Status Summary (PDF). NIST. December 12, 2006 [February 17, 2008]. 报告指出,柴油燃料并非倒塌的关键因素,结构受损与转接构件(如桁架、钢梁及悬挑结构)也非主要原因;相反地,缺乏灭火用水导致火势失控,是造成倒塌的关键。当日下午,长时间燃烧的火焰使第79号柱附近的楼板钢梁受热膨胀,推动主要钢梁脱离支撑座,造成第8至14层楼板崩落。由于失去了九层楼的横向支撑,第79号柱随即屈曲,导致东侧机电层与邻近柱体坍塌。随著核心区域关键柱陆续失效,崩塌向西扩展,最终使外围结构在第7至17层之间屈曲,上部建筑整体下沉。根据NIST对北立面影像的分析,建筑外墙约八层楼(约32公尺)范围内以接近自由落体的加速度下坠。报告指出,前18层的下降时间约比理论自由落体长40%。[121] 报告结论认为,长时间燃烧的办公室可燃物与缺乏灭火水源,是导致倒塌的主要原因。

七号大楼倒塌具有特殊意义,因为这是首起完全由失控火灾引发的高层建筑倒塌事件。 NIST在报告中重申了先前针对双塔倒塌提出的多项建议,并特别强调应修订建筑耐火设计规范:一是即使自动洒水系统失效,建筑仍须具备防止崩塌的能力;二是评估热膨胀对楼板支撑系统的影响。NIST指出,现行建筑法规多著重于防止人员伤亡,却未充分防止建筑结构倒塌。未来应确保即使无法灭火,建筑结构仍不会因火灾而倒塌。

2003年,爱丁堡大学结构工程教授阿西夫・乌斯马尼(Asif Usmani)与同事发表论文,初步认为即便无飞机撞击,仅由多层高温火灾亦足以使世贸双塔倒塌。他们指出,双塔结构对多层同时燃烧的火灾特别脆弱。[122]

在NIST报告发表后,英国奥雅纳工程顾问公司的芭芭拉・莲恩(Barbara Lane)质疑NIST认为“防火涂层受损”是倒塌必要条件的结论。她指出,根据奥雅纳的模拟结果,即使防火涂层完好、且未受飞机损伤,三层同时发生重大火灾亦足以造成塔楼崩塌。[123]

前爱丁堡大学防火安全工程中心主任何塞・托雷罗(José L. Torero)则持续进行大规模建筑火灾的实验研究,如达玛诺克实验,以探讨火灾对高层建筑结构完整性的实际影响。[124][125]

影响

世贸中心倒塌后的清理工作是一项由纽约市设计与建设局主导的庞大工程。2001年9月22日,位于马里兰州凤凰城的受控爆破公司(CDI)提交了一份初步清理计画。[126]

整个清理作业耗资数亿美元,日夜不停地进行,动员了众多承包商与分包商。[127] 到了11月初,约有三分之一的瓦砾被清除,市府为加快进度而减少了参与遗体搜救的消防员与警察人数,此举一度引发与消防部门的对立与抗议。[128]

尽管消防人员持续努力灌救,废墟中的火焰仍燃烧了将近三个月。直到大部分瓦砾被清理完毕,火势才在2001年12月下旬完全扑灭。[129][130] 截至2007年,周边受损建筑的拆除作业仍在进行,同时新建的世界贸易中心一号大楼也已动工。

世贸中心的倒塌释放出庞大的粉尘云,连续多日笼罩整个曼哈顿。2001年9月18日,美国环境保护署(EPA)曾公开宣称曼哈顿的空气“安全可供呼吸”。[131] 然而,2003年EPA督察长的调查报告指出,该机构当时并无足够数据支持这一说法。倒塌后的粉尘严重恶化了空气品质,被认为是导致曼哈顿下城出现多种呼吸道疾病的主要原因之一。其中包括石绵沉滞症,而石绵确实存在于瓦砾粉尘中。[132]

多项长期研究显示,第一线救援人员出现明显的身心健康问题,包括气喘、鼻窦炎、胃食道逆流与创伤后压力症候群等。[133]

健康影响同样波及曼哈顿下城及邻近的曼哈顿华埠居民、学生与上班族。[134] 部分与有毒粉尘相关的死亡案例亦被纳入911国家纪念博物馆的纪念名录之中。[135] 根据统计,已有超过18,000人因粉尘相关疾病而长期受苦。[136]

参见

- 九一一袭击事件

- 世界贸易中心世界贸易中心七号大楼倒塌

- 世界贸易中心遗址健康计画

注释

- 确切时间存在争议。《九一一调查委员会报告》记录撞击时间为上午8时46分40秒,[5]而美国国家标准与技术研究院则记为8时46分30秒。[6]

- 此数字包括在劫机、坠毁、火灾及倒塌中丧生者。

- 根据NIST的估算,11号班机撞击北塔时载有约10,000 US gal(38,000 L)燃油,其中1,500 US gal(5,700 L)在撞击瞬间燃烧,类似数量的燃油于大楼外部爆燃,约7,000 US gal(26,000 L)则在办公楼层内燃烧,引发可燃物起火。同样地,175号班机撞击南塔时约载有9,100 US gal(34,000 L)燃油,最多1,500 US gal(5,700 L)在初始火球中燃尽,2,275 US gal(8,610 L)于外部燃烧,超过5,325 US gal(20,160 L)在室内燃烧。NIST估计,双塔每层楼约含有每平方英尺4磅(约每层60吨)的可燃物。

- 共计有343名消防员在世界贸易中心遇难,但其中一人并非因倒塌死亡,而是被南塔坠落的平民砸中丧生。

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads