热门问题

时间线

聊天

视角

伦敦动物园

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

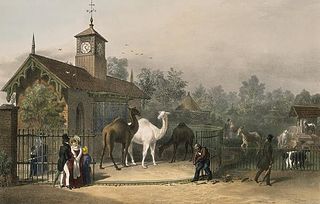

伦敦动物园(英语:London Zoo)[注 1],是位于英国伦敦摄政公园的动物园,亦为全球历史最悠久、以科学研究为导向的动物园之一。[7][8]该动物园于1828年4月27日正式开园,原为供科学研究之用的动物收藏设施。[9]1831或1832年间,原本设于伦敦塔的皇家兽苑迁移至此。自1847年起,园区开始对公众开放。[7]截至2022年12月,园内共饲养14,926只动物,是英国物种最多、规模最大的动物园之一。[10]

动物园由1826年建立的伦敦动物学会营运,座落于西敏市与卡姆登区交界处,贯穿摄政运河。[11]伦敦动物学会亦在贝德福郡经营惠普斯奈德动物园,用以饲养大象、犀牛等大型动物。[12][13]

伦敦动物园在全球动物园史上亦具有开创性地位,率先设立了多项设施:包括1849年建成的首座爬虫馆、1853年对外开放的首座水族馆、1881年设立的首座昆虫馆,以及1938年启用的首座儿童动物园。动物园并未获得政府资助,园区营运仰赖会员制度、门票收入、场地租借及企业赞助等方式。[14][15]

Remove ads

历史

斯坦福·莱佛士于1826年建立伦敦动物学会,并获得兴建动物园的土地以及在他中风死前看兴建动物园的计划。第三代兰斯当侯爵亨利·佩蒂-菲茨莫里斯其后接手计划,并且监督了第一间饲养房的兴建。动物园最后在1828年4月27日开放,进口了阿拉伯大羚羊(Oryx leucoryx)、大捻角羚(Tragelaphus strepsiceros)、猩猩(Pongo sp.),和现在已绝种的拟斑马(Equus quagga quagga)及袋狼(Thylacinus cynocephalus)。伦敦动物学会获乔治四世于1829年颁发皇家特许状(Royal charter),动物园于1847年向公众开放以增加资助。

一般相信热带动物在伦敦的寒冬下不可能在户外生存,直到1902年Peter Chalmers Mitchell上任学会前热带动物仍被饲养在户内。Peter Chalmers Mitchell开始重新安排动物园的饲养房,将许多动物迁往室外,其中许多成功存活。这个想法由汉堡动物园启发,导致许多新设计的饲养房建筑。Mitchell也于1926年购置了惠普斯奈德附近的农场,在伦敦北部建一个占地600英亩的新公园,于1931年惠普斯奈德野生动物园开放,成为世界首个开放式动物园。

在1962年,阿拉伯大羚羊Caroline在首个国际合作繁殖计划中被借到美国亚利桑那州的凤凰城动物园。现在动物园参加130个物种的繁殖计划。

Remove ads

在1990年代初动物园有差不多7,000只动物,伦敦动物园外最近的是彻斯特动物园,只有少于3,500只动物。许多伦敦动物园的物种不能在英国其他动物园看到,例如袋熊、袋獾和长鼻袋鼠(Potorous tridactylus)。

虽然这浩大的收藏是动物园的一部分魅力,但也是其中财政问题的主要起因。这造成了动物园在1980年代面临关闭。 由于公众对笼养动物和不合适的细小饲养空间态度改变,动物园的访客数字也减少。 然而,当宣布伦敦动物园将在1991年关闭,访客和捐赠的支持力度增加,允许动物园继续经营,平衡它的收支,并且令动物园于20世纪末恢复饲养房的重建,创造更佳饲养环境予动物。

著名的动物

伦敦动物园中饲养的活斑驴是直至1870年斑驴在南非遭受野外灭绝前唯一被拍摄的,而现今斑驴已完全灭绝。动物园中亦曾饲养另一种已灭绝的动物,袋狼。

从罗马帝国时代后在欧洲和从史前时期在英国首次出现的河马,在1850年5月到达伦敦动物园,作为从埃及的土耳其副总督的一件礼物,以交换一些格雷伊猎犬和苏格兰猎鹿犬。该河马被命名为Obaysch,并且导致当年动物园访客数目倍增。

在1865年,当时已知的最大的大象金宝(Jumbo),由巴黎植物园(Jardin des Plantes)转移至此。它的名字,可能来自斯瓦希里语中Jambo一词,意思为你好,Jambo一词已成为任何大型东西的代名词,例如波音747。Jambo在晚年不幸地变得具侵略性,并且必须停止给游客乘骑;它被卖了给费尼尔司·泰勒·巴纳姆的玲玲马戏团(Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus)。在1882年,Jumbo被铁路机车撞死。

Winnipeg bear(或Winnie),一只美洲黑熊,是在1914年由一位加拿大陆军中尉Harry Colebourn给予动物园。艾伦·亚历山大·米恩与他的儿子Christopher Robin Milne到访,最后他以Winnipeg bear为蓝本写了著名故事系列《小熊维尼》。

Guy是一只来自巴黎动物园的西部低地大猩猩,它在1947年盖伊·福克斯之夜(Guy Fawkes Day,11月5日)到达伦敦动物园,因而得名Guy。它在此居住直到1978年死亡。在它的32年生活中,它成为了动物园中其中一位最受欢迎的住客。动物园在几年设法为Guy找配偶,终于1969年从金斯敦动物园引进五岁的Lomie。它们被保持分开一年互相适应,直到它们最后同住,但最终亦未曾生产子女。在1982年William Timyn雕刻一个铜像纪念Guy。

1949年11月27日Brumas顺利地成为伦敦动物园第一头养殖的北极熊,并立刻成为了受欢迎的住客,在1950年为动物园每年访客数目上升到超过3百万。Brumas虽然是雌性,但新闻报告以'he' 作称呼,令公众以为Brumas是雄性。十八年后的1967年12月1日才有第二头北极熊养殖在动物园,此雄性北极熊在1985年命名为Pipaluk,但是当Mappin Terraces关闭后就离开了动物园。

第一只大熊猫姬姬在1958年到达。最初姬姬的目的地为美国的动物园,但华盛顿停止了与中华人民共和国所有贸易,因此姬姬被拒绝进入美国。为了有利于保育,伦敦动物学会表示他们不鼓励收藏野生大熊猫。不过姬姬早已被人收藏,它的购买就被批准了,并且它在伦敦动物园立刻成为大吸引力。作为在西方唯一的大熊猫,启发Peter Scott的世界自然基金会标志设计。姬姬在1972年7月死亡并得到公开地哀悼。

在2005年8月下旬的四天,动物园举办人类动物园展览,在Mappin Terraces上把八个人“展示”。展览目的是展示人作为动物的基本本质并且审查我们在动物界的造成冲击。

注解

- 曾称为ZSL伦敦动物园(ZSL London Zoo)、伦敦动物学园(London Zoological Gardens),有时亦被称为摄政公园动物园(Regent's Park Zoo)

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads