热门问题

时间线

聊天

视角

哈伯法

制备氨的方法和过程 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

哈伯法(也称哈伯-博施法,德文:Haber-Bosch-Verfahren,英文:Haber Process,也称Haber-Bosch process或Fritz-Haber Process)是通过氮气及氢气产生氨气(NH3)的过程。[1]

此条目翻译品质不佳。 (2021年4月18日) |

氮气及氢气在200个大气压及摄氏400度,以铁(Fe)做为催化剂,会发生化学反应,产生氨气。在此情况下,产量一般是10-20%。

选择较高温的条件是为了有较高反应速率,但因为正向反应是放热反应,在此条件下平衡后的产率反而较低温时为低。[2]

氮是限制植物生长的关键矿质营养。尽管碳和氧也很关键,但很容易被植物从土壤和空气中获得。虽然空气有78%氮气,但大气中的氮是不可用的营养,因为氮分子以强大的三键结合在一起。氮必须被“固定”,即通过自然或人为的过程转换成某种生物可利用的形式。[3]

Remove ads

历史

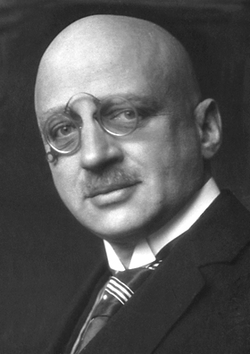

1903年,德国科学家弗里茨·哈伯首次实现了合成氨反应的工艺流程。在1020℃的常压条件下,他仅获得了极微量的氨(产率仅为0.005%)。哈伯提出,通过封闭流程和循环操作工艺,可以将氮气和氢气高效转化为氨。在哈伯过程发现之前,氨的大规模生产一直是一个难题。[4][5][6][7]之前虽然已有伯克兰-艾德法与弗兰克-卡罗法,但两者能耗大,效率低。

1908年2月,哈伯与德国巴斯夫公司达成合作协议。1909年,德国巴斯夫公司的卡尔·博施发现锇对合成氨的有高效的催化作用。1909年7月2日,哈伯领导的研究小组首次用金属锇粉末催化剂,在高温高压设备中成功地生产出90g氨。随后,巴斯夫公司的Alwin Mittasche提出合成氨的催化剂应当属于多组分体系,经过一年半对2500种催化剂的6500次试验,最终发现最高效的含有钾-氧化铝助剂的铁催化剂,并沿用至今。1910年,巴斯夫就哈柏法申请专利。[8]

1911年,卡尔·博施研发成功第一台高压合成氨反应器(当时能受得住200个大气压的低碳钢易因氢脆作用而受到腐蚀,博施通过在低碳钢的反应管内加一层熟铁衬里解决了这一问题),使之符合成本效益并成功商业化运作。[9]此个实验最早于1911年被德军用于第一次世界大战。此前,德国要制作氨气需要从智利进口硝酸钠,但由于战争使其供应不稳定。1913年9月9日世界上第一套合成氨工业装置在路德维希港的Oppau建成投产,日产量3~5吨。

合成氨技术不仅为德国在战争中提供了炸药原材料,缓解了禁运导致的物资短缺,还在战后作为化肥的主要原料,为全球人口增长做出了巨大贡献,据估计,人类摄入的一半的蛋白质中的氮是由用此种方法达到最初的固定,而其馀氮是由固氮细菌和古菌生产。[10]由哈伯过程中产生的氨产生的肥料,估计负责帮助产出了三分之一的地球人口所需的粮食。[11]哈伯亦以此项发明获得1918年诺贝尔化学奖。

1926年,德国法本公司采用温克勒炉气化褐煤成功合成氨。第二次世界大战结束后,以焦炭、煤为原料生产的氨约占一半以上,成为主要的生产方式。

1968年,田中贞夫等科学家最早根据生物固氮模型提出了过渡金属电子授受型氨合成理论。[12]1979年,英国石油公司的斯蒂芬·罗伯特·坦尼森发现,加碱助剂的钌活性炭催化剂有极佳的氨合成活性,要比传统铁基催化剂的活性高一个数量级,成为第二代合成氨工业催化剂。[13]

2007年,马克斯·普朗克学会弗里茨·哈伯研究所的德国科学家格哈德·埃特尔因在“固体表面化学过程”研究中解释了工业合成氨催化原理而独享诺贝尔化学奖。他提出,氮分子首先在铁催化剂金属表面上进行化学吸附,使氮原子间的化学键减弱进而解离;随后,化学吸附的原子态氢不断地跟表面上的解离的氮原子作用,在催化剂表面上逐步生成—NH、—NH2和NH3;最后,氨分子在表面上脱吸而生成气态的氨。他还确定了原有方法中化学反应中最慢的步骤是N2在金属表面的解离,此一突破有利于更有效地计算和控制人工固氮技术。

Remove ads

原料的制备

氢气主要来源于水煤气反应。将固体燃料、重质烃、轻质烃或气体烃加热至高温并与水蒸气反应,可以生产含氢和一氧化碳为主的水煤气。一氧化碳进一步与水蒸气变换为氢气和二氧化碳。氮气则来源于空气经液化分馏除去氧气后的产物。得到的合成气还需经过纯化将残余的硫和碳的化合物脱除以防止催化剂中毒,即原料气的净化。[14]。随后,合成气经过压缩达到合成氨需要的压力,并送入反应塔,由于合成氨的转化率较低,原料气可以回收再利用。

- CnH2n+2 + nH2O → nCO + (2n+1) H2

- 一氧化碳与水反应,转化成二氧化碳及制造更多的氢气。即高温变换(Fe3O4催化剂)、耐硫变换(Co催化剂)、低温变换(Cu催化剂):

- 接下来二氧化碳可经2-氨基乙醇溶液吸收或使用变压吸附(Pressure Swing Adsorption,PSA,在此使用具有专利的固态吸附媒介)清除。

- 制备氢的最后步骤是以使用催化剂的甲烷化(methanation)移除在氢气中残留的少量一氧化碳及二氧化碳:

水蒸气重组,一氧化碳变换,清除二氧化碳及甲烷化的步骤在25至35巴(105帕)的压强进行。

由于化石燃料短缺,制氨用的氢理论上可以用水的电解(现今4%的氢由电解制备)或热化裂解(thermal chemical cracking)制得。热裂解所需的热能可以从核能反应中取得,而风力发电、太阳能发电及水力发电产生的过剩电能可以用来电解水制氢。但现在为止,从空气及燃料制氨以外的替代方案都不经济实际,而且此等方法对环保的作用仍未被确定。

Remove ads

反应过程

合成氨的反应是在高压环境的合成塔中完成,氮气和氢气混合后经过压缩从塔的上部进入合成塔。经过合成塔下部的热交换器,混合气体的温度升高,并进入放有触媒(催化剂)的接触室。在接触室,一部分氮气和氢气发生反应,合成了氨。混有氮气,氢气和氨气的混合气体经过热交换器离开合成塔。混合气体要经由冷凝器,将氨液化,因而将氨分离出来,而氮气和氢气的混合气体经压缩再次送入合成塔,形成循环利用,节省原料。硫酸合成工业中亦有类似应用。[15]

合成氨工业

2012年全世界合成氨2.2亿吨,销售额超过1000亿美元。其中85%用于化肥。人均年消耗化肥31.1kg。人体中超过50%的氮来自合成氨。消耗能源3.5亿吨标准煤,占全球能源消耗总量2%;排放二氧化碳超过4亿吨,占全球排放总量1.6%。

中国作为农业大国,高度重视合成氨工业。1949年,中国仅有大连、南京两家合成氨厂,产能4.5万吨。1992年产能2300万吨,其中4万吨以下1539家,10万吨以下55家,20~30万吨24家。2012年产能超过6000万吨。掌握了以焦煤、无烟煤、焦炉气、天然气、油田伴生气、液态烃等多种原料生产合成氨和尿素的技术,形成了以煤为主(占80%以上)、天然气为辅,淘汰了石油的原料格局。

参看

参考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

![{\displaystyle {\mathrm {N} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}+{}3\,\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}\mathrel {\longrightleftharpoons } {}2\,\mathrm {NH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}}\qquad {\Delta H_{\mathrm {298~K} }^{\circ }=-92.28~{k\,\mathrm {J} /\mathrm {mol} }}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/92921c4bd5fe4025510132ac0b8469fb23a28073)

![{\displaystyle {\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}+{}\mathrm {RSH} {}\mathrel {\longrightarrow } {}\mathrm {RH} {}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {S} \uparrow {}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0edf4f615584b25a00c8112843343be72e450169)

![{\displaystyle {\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {S} {}+{}\mathrm {ZnO} {}\mathrel {\longrightarrow } {}\mathrm {ZnS} {}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} }}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4f8a2385c95c4841e05ad7ac78896cd98389d64b)

![{\displaystyle {\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{4}}{}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} {}\mathrel {\longrightarrow } {}\mathrm {CO} {}+{}3\,\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8d30b7e93fc88e7b4bc2fe1209eff020335f48a9)

![{\displaystyle {\mathrm {CO} {}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} {}\mathrel {\longrightleftharpoons } {}\mathrm {CO} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/99411324b4180eefc0abd9f223cf9781d73446f9)

![{\displaystyle {\mathrm {CO} {}+{}3\,\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}\mathrel {\longrightarrow } {}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{4}}{}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} }}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a3792b52ec82e10cde1761008e6d98219da1f975)