热门问题

时间线

聊天

视角

地图非疆域

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

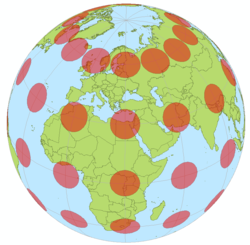

地图非疆域(英语:The map is not the territory)描述的是客体与其表征的关系,特别是地理疆域与其地图之间的关系。将地图等同于疆域是一种逻辑谬误,它混淆了术语的含义本身与其所代表的东西。波兰裔美国科学家兼哲学家阿尔弗雷德·柯日布斯基曾指出:“地图非疆域”、“词语非事物”,表明事物衍生出的抽象概念或对某种事物的反映并非事物本身。柯日布斯基认为,许多人会混淆地图和疆域,混淆现实的概念模型和现实本身。这些观点对于柯日布斯基创立的普通语义学体系至关重要。

这种不等关系也有其他表述方式,例如“模型非数据”(The model is not the data)、“所有模型都是错的”(All models are wrong),以及艾伦·沃茨所说的“菜单非菜品”(The menu is not the meal)。[a]因此,无论其与普通语义学本身是否有关,其在本体论和应用本体论中至关重要,在语义学、统计学、物流学、工商管理、符号学等学科中都有所运用。

“所有模型都是错的”这一论断的常见的补充是“所有模型都是错的(但有些模型是有用的)”,强调如何正确认识和处理地图与疆域的差异。关键并非在于“所有地图都无用”;而在于对差异保持批判性思维:这些差异在各种情况下是可以忽略的还是显著的,如何减少这些差异(从而迭代开发地图或其他模型以改善之)等等。

Remove ads

历史

“地图非疆域”最早由阿尔弗雷德·柯日布斯基(Alfred Korzybski)于1931年的论文《非亚里士多德体系及其对数学和物理学严谨性的必要性》(A Non-Aristotelian System and Its Necessity for Rigour in Mathematics and Physics)中提出。该论文发表于新奥尔良举行的美国科学促进会会议上,后来被转载于《Science and Sanity》(1933)。[3]柯日布斯基将“地图并非所绘之物”的来源追索到数学家埃里克·坦普尔·贝尔。[4]柯日布斯基在文章中指出:“地图并非其表示的疆域,但若正确的话,它和疆域的结构类似,这正是它有用之处。”[5]

这一概念在各种文化作品中得到阐释。比利时超现实主义者雷内·马格利特在其画作《形象的叛逆》中探讨了这一理念,画中描绘了一支烟斗,并配文“这不是烟斗”(Ceci n'est pas une pipe)。[6]路易斯·卡罗在《西尔薇与布鲁诺》(1893年)中描述了一幅比例尺为“1英里:1英里”虚构的地图,但事实证明这幅地图根本不实用。豪尔赫·路易斯·博尔赫斯在其短篇小说《论科学的精确性》(1946)中也提到了与疆域面积一样大的地图。哲学家马歇尔·麦克卢汉在其1964年出版的《理解媒介》一书中指出,所有媒体表征,包括电子媒体,都是现实的抽象或“延伸”。[7]

这一思想影响了许多现代作品,包括罗伯特·M·波西格的《莱拉:一场对道德的探究》和米歇尔·韦勒贝克的小说《地图与疆域》,后者获得了龚古尔文学奖。罗伯特·安东·威尔逊和詹姆斯·A·林赛的作品中也讨论了这一概念,他们在其著作《点、点、点:无穷加上帝等于愚蠢》中批评了概念地图与现实的混淆。宗教历史学家乔纳森·Z·史密斯将他的其中一本论文集命名为《地图非疆域》。同样,人工智能悲观主义者埃利泽·尤德科夫斯基的文集也被命名为《地图与疆域》。

Remove ads

评论

格雷戈里·贝特森在其1972年出版的著作《心灵生态学导论》中指出,对一个领域的理解本质上受限于感知该领域的感官通道。他将现实的“地图”描述为一种不完美的表述:

我们总说地图不是疆域。但疆域究竟是什么?从操作层面看,不过是某人带着视网膜或测量工具外出,感知到了表征并将其转化到纸上。纸质地图所承载的,实则是制图者视网膜成像表征的表征……疆域从不曾真正进入其中。表征的过程永远会将其过滤筛除,致使精神世界只有地图的地图,循环往复永无止境。

贝特森在1971年出版的《“自我”的控制论:酒精中毒理论》中进一步探讨了这一点,他认为地图的实用性在于其与疆域结构上的类似性,而非其原真性。例如,即使是认为感冒由烈酒引起的文化信仰,也能作为公共卫生的有效“地图”,和细菌理论起到类似的效果。

哲学家大卫·施密特在其著作《正义的要素》(2006)中探讨了准确性这一主题,强调过于详细的模型可能没有实操性,这个问题也被称为博尼尼悖论。诗人保罗·瓦勒里总结了这一观点:“一切简单的东西都是错误的。一切复杂的东西都是无用的。”

电子媒体的兴起和让·鲍德里亚的拟像概念进一步加剧了地图与疆域之间的区别。在《拟像与仿真》一书中,鲍德里亚认为,在现代社会,仿真先于现实,甚至取代了现实:

如今,抽象已不再是地图、副本、镜像或概念式的抽象。仿真也不再是对疆域、指涉物或实体的仿真。它是一种无本源亦无真实性的实在的模型的生成物:超真实。疆域不再先于地图存在,亦无法在地图之后存续。相反,正是地图先于疆域——拟像的优先——才催生出疆域本身。

Remove ads

参见

注释

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads