热门问题

时间线

聊天

视角

太阳照常升起 (小说)

海明威1926年小说 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《太阳依旧升起》(英语:The Sun Also Rises)[note 1],是美国诺贝尔文学奖得主厄尼斯特·海明威于1926年创作的第一部长篇小说,此前他曾发表过实验性的分段式小说《在我们的时代里》(1925年)。小说描写一群美国与英国侨民,从巴黎出发,前往西班牙潘普洛纳参加圣费尔明节,观赏奔牛与斗牛。作为一部早期的现代主义小说,本书在出版时获得了褒贬不一的评价。海明威传记作家Jeffrey Meyers写道,本书现今“被公认为海明威最伟大的作品”,而海明威学者Linda Wagner-Martin则称其为他最重要的小说。[2][3] 该小说于1926年10月由斯克里布纳在美国出版。一年后,伦敦的Jonathan Cape公司以《Fiesta》为题出版了这本小说。至今,该书仍在发行。

这部小说是一部《影射小说》:书中角色均以海明威圈子里的真实人物为蓝本,情节也基于真实事件,特别是海明威1920年代在巴黎的生活,以及1925年前往西班牙潘普洛纳参加节庆和在庇里牛斯山钓鱼的旅程。海明威在撰写小说期间皈依了天主教,Jeffrey Herlihy-Mera指出,身为天主教徒的主角杰克·巴恩斯,是“海明威预演自己皈依过程的媒介,借此体验他生命中最重要行动之一所伴随的情感。”[4]

海明威提出了他的观点,即被认为颓废、放荡且因第一次世界大战而受到无法挽回伤害的“迷惘的一代”,事实上是坚韧而强大的。[5]海明威探讨了爱与死、大自然的复苏力量以及男性气概等主题。他简洁的写作风格,结合其克制的描述手法来传达人物塑造与情节,展现了他的“冰山理论”写作技巧。

Remove ads

情节概要

表面上,这部小说是关于主角杰克·巴恩斯——一位因战争创伤而无法进行性交的男人——与生活放荡的离婚女子勃蕾特·艾许利夫人之间的爱情故事。杰克是居住在巴黎的侨民美国记者,而勃蕾特则是一位留著鲍伯头、有过两次离婚经历和无数风流韵事的英国女性,体现了1920年代新的性自由。勃蕾特与杰克的普林斯顿朋友罗伯特·科恩(书中角色常以其姓氏称呼)的恋情,让杰克感到不安并与科恩断绝了友谊;她对19岁斗牛士罗梅洛的引诱,则使杰克在潘普洛纳的西班牙人中失去了良好声誉。

第一部设定在巴黎年轻美国侨民的咖啡馆社交圈。开场时,杰克与科恩打网球,搭讪了一位名叫乔其纱的妓女,并在一家夜总会巧遇勃蕾特和米皮波普洛斯伯爵。后来,勃蕾特告诉杰克她爱他,但他们都知道两人不可能有稳定的关系。

在第二部中,刚从纽约来的比尔·戈尔顿,以及勃蕾特的未婚夫、从苏格兰来的麦克·坎贝尔加入了杰克。杰克和比尔南下,在巴约讷与科恩会合,计划前往潘普洛纳东北部的山区钓鱼。然而,科恩没有去钓鱼,而是留在潘普洛纳等待迟迟未到的勃蕾特和麦克。科恩几周前曾与勃蕾特有过一段恋情,尽管她已与麦克订婚,他对她仍有占有欲。杰克和比尔在布尔格特附近的溪流享受了五天的钓鱼之乐后,回到潘普洛纳与大家会合。

所有人都开始大量饮酒。科恩受到其他人的怨恨,他们用反犹太的言论嘲讽他。在节庆期间,角色们饮酒、吃饭、观看奔牛、参加斗牛,并不断争吵。杰克在蒙托亚旅馆将勃蕾特介绍给19岁的斗牛士罗梅洛;她对他一见倾心并引诱了他。男人们之间的嫉妒情绪逐渐升级——杰克、麦克、科恩和罗梅洛都想要勃蕾特。曾在大学是拳击冠军的科恩,与杰克和麦克发生了拳脚冲突,之后又与罗梅洛打了一架,并将他打伤。尽管受了伤,罗梅洛在斗牛场上的表现依然出色。

第三部描写了节庆过后角色们的状况。他们清醒过来后离开了潘普洛纳;比尔返回巴黎,麦克留在巴约讷,杰克则前往西班牙北部海岸的圣塞瓦斯蒂安。正当杰克准备返回巴黎时,他收到了勃蕾特的电报求助;她和罗梅洛去了马德里。他在一家廉价旅馆找到了她,她身无分文,罗梅洛也已离开。她宣称决定回到麦克身边。小说的结尾,杰克和勃蕾特坐在计程车里,谈论著那些本可能发生的事。

Remove ads

主题与分析

《太阳依旧升起》的第一部设定在1920年代中期的巴黎。当时,由于有利的汇率,美国人纷纷涌向巴黎,据估计有多达20万讲英语的侨民居住在那里。1925年的《巴黎论坛报》报导,巴黎设有美国医院、美国图书馆及美国商会。[6] 许多美国作家对美国感到失望,他们认为在欧洲能找到比美国更多的艺术自由。例如,海明威的朋友詹姆斯·乔伊斯所写的《尤利西斯》在纽约被禁并遭焚毁,而海明威当时就在巴黎。[7]

《太阳依旧升起》的主题体现在其两段题辞中。第一段是对“迷惘的一代”的暗引,这是格特鲁德·斯泰因创造的词,用以指称战后一代;[note 2][8] 另一段题词则引自《圣经·传道书》的长句:“一代过去,一代又来,地却永远长存。日头出来,日头落下,急归所出之地。”[9] 海明威告诉他的编辑麦克斯·柏金斯,这本书与其说是关于一代人的迷失,不如说是关于“地却永远长存”。他认为《太阳依旧升起》中的角色或许“饱受打击”,但并未迷失。[5]

海明威学者Wagner-Martin写道,海明威希望这本书是关于道德的,他透过将书名从《Fiesta》改为《太阳依旧升起》来强调这一点。Wagner-Martin认为,这本书既可以被解读为一部关于无聊侨民的小说,也可以看作是一个道德故事,讲述一位主角在不道德的世界中寻找正直。[10] 在海明威前往潘普洛纳的几个月前,媒体将他所居住的巴黎拉丁区描绘成颓废堕落之地。他开始写一个关于斗牛士被拉丁区人群影响而腐败的故事;后来他将其扩展成一部关于杰克·巴恩斯可能被富有而不真实的侨民腐蚀的小说。[11]

书中角色形成一个群体,共享相似的规范,且每个人都深受战争的影响。[10] 海明威捕捉了那个时代的焦虑,并超越了勃蕾特与杰克的爱情故事,尽管他们是那个时代的代表:勃蕾特渴望慰藉与爱,而杰克则在性方面受到创伤。他的伤口象征著那个时代的残疾、幻灭,以及整整一代人感受到的挫折。[10]

海明威认为自己在巴黎生活时与美国的价值观脱节,但他的传记作家麦可·S·雷诺兹则持相反看法,他认为小说中体现了作者的中西部美国价值观。海明威钦佩辛勤工作。他正面描绘了为生计而工作的斗牛士和妓女,但将自己“卖身”的勃蕾特则象征著依靠继承遗产过活的“腐败人群”。而作为工薪阶层的记者杰克,则一次又一次地为那些有能力却不愿付帐的人买单。海明威透过杰克的行动,表达了他对那些不付钱的人的鄙夷。[12]

雷诺兹说,海明威所展现的悲剧,与其说是蒙帕纳斯人群的颓废,不如说是那个时期美国价值观的衰落。因此,作者创造了一个阳痿且无能为力的美国英雄。杰克成为故事的道德中心。他从未将自己视为侨民群体的一份子,因为他是一个工作的人;对杰克而言,工作的人是真实的,而那些不为生计工作的人则一生都在装模作样。[13]

两度离婚的勃蕾特·艾许利夫人代表了解放的新女性。在1920年代,离婚在巴黎是普遍且容易的事。[14] James Nagel写道,海明威透过勃蕾特这个角色,创造了20世纪美国文学中最迷人的女性之一。她性生活混乱,是巴黎夜生活与咖啡馆的常客。在潘普洛纳,她引发了混乱:男人们为她过度饮酒、打斗。她还引诱了年轻的斗牛士罗梅洛,在节庆中成为一位喀耳刻女神。[15] 评论家对她的描述各不相同,称她复杂、难以捉摸、神秘;Donald Daiker写道,海明威“以一种同情与反感之间微妙的平衡来对待她”。[16] 她脆弱、宽容、独立——这些特质与书中其他要么是妓女,要么是专横唠叨的女性形成对比。[17]

Nagel认为这部小说是一出悲剧。杰克与勃蕾特的关系变得具有破坏性,因为他们的爱无法圆满。围绕勃蕾特的冲突摧毁了杰克与罗伯特·科恩的友谊,而她在潘普洛纳的行为也影响了杰克在西班牙人中好不容易建立起来的声誉。[15] Meyers认为勃蕾特是一个追求无爱之性的女人,而杰克只能给予她无性之爱。尽管勃蕾特与许多男人同眠,但她爱的却是杰克。[18] Dana Fore写道,勃蕾特愿意与杰克在一起,尽管他有残疾,处于一种“非传统的性爱关系”中。[19] 其他评论家如莱斯利·费德勒和妮娜·贝姆则视她为极致的坏女人;费德勒认为勃蕾特是“海明威笔下‘婊子女人’的杰出范例之一”。[20][21] 杰克对他们的关系感到痛苦,例如他说:“送一个女孩和一个男人离开……现在去把她带回来。然后在电报上署名‘爱你的’。”[22]

评论家们对杰克与勃蕾特的关系有不同的解读。Daiker认为,勃蕾特在马德里的行为——在罗梅洛离开后,杰克应她召唤而来时——反映了她的不道德。[23] Scott Donaldson认为,海明威呈现杰克与勃蕾特关系的方式,让杰克知道“拥有勃蕾特这个朋友,他‘不劳而获’,迟早要为此付出代价。”[24] Daiker指出,勃蕾特依靠杰克支付她从马德里到圣塞瓦斯蒂安的火车票,在那里她与未婚夫麦克重逢。[25]

在海明威删除的一段文字中,他让杰克思考:“不和一个女人上床,你会学到很多关于她的事。”[26] 到小说结尾,虽然杰克爱著勃蕾特,但当他在马德里开始与她保持距离时,他似乎经历了一种转变。[26] 雷诺兹认为杰克代表了“普通人”,在故事的进程中,他失去了荣誉、信念和希望。他将这部小说视为一出道德剧,而杰克是失去最多的人。[27]

Remove ads

总结

视角

在《太阳依旧升起》中,海明威将巴黎与潘普洛纳、节庆的狂热与西班牙乡村的宁静进行对比。西班牙是海明威最喜爱的欧洲国家之一;他认为那是一个健康的地方,是唯一“未被战火摧残”的国家。[28] 他深受斗牛场景的影响,写道:

这不只是他们一直告诉我们的那样残酷。这是一场伟大的悲剧——也是我见过最美的事物,需要的胆识、技巧和勇气比任何事都多。这就像在战争中拥有一个场边座位,而你不会有任何危险。[28]

他展示了他所谓的斗牛文化中的纯粹性——称为“aficion”(热爱),并将其呈现为一种真实的生活方式,与巴黎波希米亚人的虚伪形成对比。[29] 对于一个非西班牙人来说,被接纳为“aficionado”(斗牛迷)是罕见的;杰克经历了一个艰难的过程,才被“‘aficion’的同好圈”所接纳。[30]

Allen Josephs认为,小说的核心是斗牛(corrida),以及每个角色对此的反应。勃蕾特引诱年轻的斗牛士;科恩无法理解,并预期会感到无聊;杰克则完全理解,因为只有他能在虚伪的侨民世界与真实的西班牙人世界之间游走;旅馆老板蒙托亚是信念的守护者;而罗梅洛则是场上的艺术家——他既纯真又完美,是勇敢面对死亡的人。[31] 斗牛被呈现为一场理想化的戏剧,斗牛士在其中面对死亡,创造了一个存在主义或“nada”(虚无)的时刻,当他透过杀死公牛战胜死亡时,这个时刻便被打破。[32]

海明威将斗牛士描绘成在斗牛场中跳舞的英雄人物。他认为斗牛场是有著精确规则的战争,与他(以及杰克)所经历的真实战争的混乱形成对比。[10] 评论家Keneth Kinnamon认为,年轻的罗梅洛是小说中唯一可敬的角色。[30] 海明威以18世纪的斗牛士佩德罗·罗梅洛为其角色命名,这位斗牛士以最困难的方式杀死了数千头公牛:他静立不动,让公牛自己撞上他的剑。雷诺兹说,象征著古典纯粹斗牛士的罗梅洛,是“小说中唯一的理想化人物”。[33] Josephs说,当海明威将罗梅洛的名字从Guerrita改掉,并赋予他历史上罗梅洛的特质时,他也将罗梅洛杀牛的场景改为“recibiendo”(迎牛),以向其历史同名者致敬。[34]

在众人抵达潘普洛纳之前,杰克和比尔前往伊拉蒂河钓鱼。正如哈洛德·布鲁姆所指出的,这个场景是巴黎和潘普洛纳两部分之间的插曲,“一个存在于线性时间之外的绿洲”。在另一个层面上,它反映了“始于清教徒寻求逃离英国压迫的美国小说主流”——即美国文学中逃入荒野的显著主题,这在库柏、霍桑、梅尔维尔、吐温和梭罗的作品中都可以看到。[35]

费德勒将此主题称为“圣地”;他认为《太阳依旧升起》中的庇里牛斯山唤起了美国西部的意象,并透过“蒙大拿旅馆”这个名字给予了象征性的点头。[20] 根据Stoltzfus的说法,在海明威的写作中,自然是一个庇护和重生的场所,猎人或渔夫在猎物被杀死的瞬间获得了片刻的超越。[32] 自然是男人在没有女人的情况下行动的地方:男人钓鱼、男人打猎、男人寻找救赎。[20] 在自然中,杰克和比尔不需要讨论战争,因为他们的战争经历,矛盾地,是无处不在的。自然场景与节庆场景形成对比。[10]

在节庆期间以及整部小说中,所有角色都大量饮酒。Matts Djos在他的论文〈海明威《太阳依旧升起》中的酒精主义〉中说,主要角色表现出酗酒的倾向,如抑郁、焦虑和性功能不全。他写道,杰克的自怜是酗酒者的典型症状,勃蕾特的失控行为也是如此。[36] William Balassi认为,杰克喝酒是为了逃避对勃蕾特的感情,尤其是在结尾的马德里场景中,他在午餐前喝了三杯马丁尼,午餐时又喝了三瓶酒。[37]

雷诺兹认为,饮酒的行为与美国禁酒令的历史背景相关。节庆的气氛本身就助长了醉酒,但美国人之间的狂欢程度也反映了对禁酒令的反抗。从美国来的比尔在巴黎和西班牙都在喝酒。杰克在巴黎工作时很少喝醉,但在潘普洛纳度假时却不停地喝酒。雷诺兹说,禁酒令分裂了人们对道德的态度,而在小说中,海明威明确表达了他对禁酒令的厌恶。[38]

Remove ads

评论家们认为杰克是海明威式男子气概的模糊代表。例如,在巴黎的酒吧场景中,杰克对一些男同性恋者感到愤怒。评论家Ira Elliot认为,海明威将同性恋视为一种不真实的生活方式,并将杰克与同性恋者归为一类,因为和他们一样,杰克也不与女性发生性关系。杰克的愤怒显示了他对自身不真实和缺乏男性气概的自我憎恨。[39] 他的男性认同感丧失了——他不再是一个完整的男人。[40]

Elliot思考杰克的伤口是否不仅仅是男性气概的丧失,也可能象征著潜在的同性恋倾向;然而,小说的重点在于杰克对女性的兴趣。[41] 海明威的写作因其角色使用的语言而被称为恐同。例如,在钓鱼的场景中,比尔承认他对杰克的喜爱,但接著又说:“在纽约我可不能对你这么说。那会意味著我是个娘炮。”[42]

与杰克困扰的男性气概形成对比的是,罗梅洛代表了一种理想的男性身份,根植于自信、勇敢和能力。Davidson夫妇指出,勃蕾特正是因为这些原因而被罗梅洛吸引,他们推测杰克可能试图透过将勃蕾特带给罗梅洛来削弱他的男性气概,从而贬低其理想地位。[43]

评论家们探讨了在海明威许多作品中普遍存在的性别错位问题。他对跨性别主题感兴趣,这体现在他对女性化男性和男性化女性的描绘中。[44] 在他的小说中,女性的头发通常具有象征意义,用来标示性别。留著短发的勃蕾特是雌雄同体的,被比作一个男孩——然而,模糊之处在于她被描述为一个“非常漂亮的女人”。虽然杰克被这种模糊性所吸引,罗梅洛却对此感到反感。为了符合他严格的道德准则,他想要一个女性化的伴侣,并拒绝了勃蕾特,原因之一是她不愿意留长发。

Remove ads

麦克躺在床上,看起来像他自己的死亡面具。他睁开眼睛看著我。

“嗨,杰克,”他非常缓慢地说。“我在睡一会儿。我很久都想睡一会儿了……” “你会睡著的,麦克。别担心,孩子。”

“勃蕾特跟了个斗牛士,”麦克说。“但她的犹太佬走了……真是太好了,不是吗?”海明威被称为反犹太主义者,最主要是因为书中对罗伯特·科恩这个角色的刻画。其他角色经常称科恩为犹太人,有一次甚至称他为“犹太佬”。[45] 科恩被群体中的其他成员排斥,被描绘成“与众不同”,无法或不愿理解并参与节庆。[45] 科恩从未真正成为群体的一份子——因他的与众不同或他的犹太信仰而被隔离开来。[10]

Barry Gross在比较那个时期文学作品中的犹太角色时评论道:“海明威从不让读者忘记科恩是个犹太人,他不是一个恰好是犹太人的不讨喜角色,而是一个因为是犹太人而不讨喜的角色。”[46][47] 海明威评论家Josephine Knopf推测,海明威可能想将科恩描绘成一个“倒楣鬼”(或傻瓜),但她指出科恩缺乏传统倒楣鬼的特征。[48]

科恩的原型是哈罗德·勒布,一位与海明威争夺达芙·特怀斯登夫人(勃蕾特的现实原型)芳心的作家同行。传记作家麦可·雷诺兹写道,1925年,勒布本应拒绝海明威邀请他一同前往潘普洛纳。在这次旅行之前,他是达芙的情人,也是海明威的朋友;在节庆的闹剧中,他失去了达芙和海明威的友谊。海明威利用勒布作为一个角色的基础,这个角色主要以一个“富有的犹太人”而被记住。[49]

Remove ads

《太阳依旧升起》反映了“迷惘的一代”在第一次世界大战后普遍经历的幻灭感。小说描绘了一个传统意义来源——宗教、工作和爱情——都无法提供持久满足感的世界,使角色们陷入不满的循环中。杰克·巴恩斯和他的侨民同伴们在一个充满失落与绝望的现代世界中挣扎著寻找目标。海明威暗示,对这种存在危机唯一可行的回应,是一种对生命内在悲剧的斯多葛式接纳。他简洁的散文和对省略的强调,突显了压抑的欲望和情感疏离的潜在主题。[50]

创作背景

在1920年代,海明威作为《多伦多星报》的驻外记者居住在巴黎,并前往士麦那报导希土战争。他希望利用自己的新闻经验来写小说,认为当作家以一种方式提炼自身经历时,故事可以基于真实事件,以至于根据传记作家杰佛瑞·梅耶斯的说法,“他所虚构的,比他所记得的更真实”。[51]

1923年,海明威与妻子哈德莉·理查森首次造访潘普洛纳的圣费尔明节,在那里他迷上了斗牛。[52] 这对夫妇于1924年重返潘普洛纳——旅途非常愉快——这次有奇克·多尔曼-史密斯、约翰·多斯·帕索斯和唐纳德·奥格登·史都华夫妇陪同。[53]

1925年6月,他们第三次返回,并住在他的朋友胡安尼托·金塔纳的旅馆。那一年,他们带来了一群不同的美国和英国侨民:海明威在密西根的童年朋友比尔·史密斯;史都华;刚离婚的达芙·特怀斯登夫人和她的情人派特·格思里;以及哈罗德·勒布。[54] 海明威横跨多次旅行的记忆可能解释了小说中时间框架不一致的问题,同时指涉了1924年和1925年。[55]

在潘普洛纳,这个小团体迅速瓦解。被达芙吸引的海明威嫉妒勒布,后者最近才与她进行了一次浪漫之旅;到周末时,两名男子公开斗殴。在这样的背景下,来自龙达的年轻斗牛士 卡耶塔诺·奥多涅斯的影响力显现出来,他在斗牛场中的才华深深影响了观众。奥多涅斯将他杀死的一头公牛的耳朵从场上献给海明威的妻子,以示敬意。在潘普洛纳之外,前往伊拉蒂河(靠近纳瓦拉的布尔格特)的钓鱼之旅因河水污染而泡汤。[54]

海明威本打算写一本关于斗牛的非小说书籍,但后来决定那周的经历为他提供足够的素材来写一部小说。[53] 节庆结束几天后,在他的生日(7月21日),他开始写作后来成为《太阳依旧升起》的作品。[56] 到8月17日,他写了14章,并选定了《Fiesta》作为工作标题,然后返回巴黎。他于1925年9月21日完成草稿,在接下来的周末写了前言,并将标题改为《迷惘的一代》。[57]

1925年12月,海明威和妻子在奥地利的施伦斯过冬,在那里他开始大规模地修改手稿。宝琳·费孚于1月加入他们,并——不顾哈德莉的建议——敦促他与斯克里布纳之子公司签订合约。海明威离开奥地利,短暂前往纽约与出版商会面,返回途中在巴黎停留时,开始了与宝琳的恋情。他于3月回到施伦斯完成修订。[58]

6月,他与理查森和费孚一同在潘普洛纳。他们返回巴黎后,理查森要求分居,并前往法国南部。[59] 8月,海明威独自一人在巴黎,情绪低落,曾考虑自杀并起草了遗嘱,[60] 但他完成了校对,并将小说题献给他的妻子和儿子。[61] 在该书于10月出版后,哈德莉要求离婚;海明威随后将该书的版税给了她。[62]

出版历程

海明威巧妙地操作,使他的出版商Boni & Liveright终止了与他的合约,以便《太阳依旧升起》能由斯克里布纳出版。1925年12月,他迅速写下《春天的激流》,一部讽刺舍伍德·安德森小说《Dark Laughter》的中篇小说,并将其寄给Boni & Liveright。他与该公司的三本书合约中包含一条终止条款,即若他们拒绝任何一部提交的作品,合约即告终止。Boni & Liveright对这部针对他们最畅销作家之一的讽刺作品并不欣赏,立即拒绝了它并终止了合约。[63] 几周内,海明威与斯克里布纳签订了合约,后者同意出版《春天的激流》及他所有后续作品。[64][note 3]

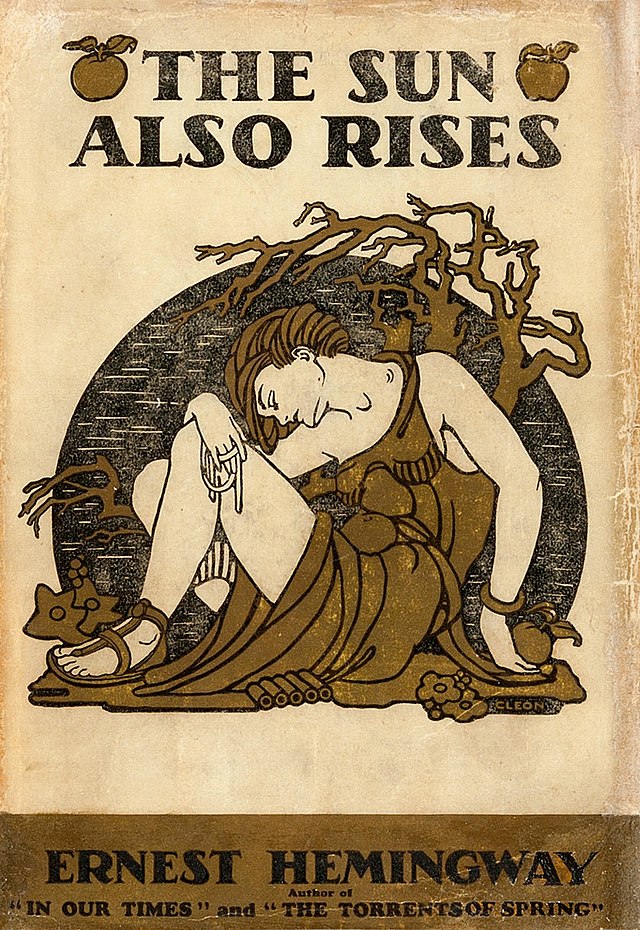

斯克里布纳于1926年10月22日出版了这部小说。其初版共印制5,090册,每册售价2.00美元。[65] Cleo Damianakes为防尘套绘制了希腊化风格的设计,图案为一位坐著的、身穿长袍的女性,头歪向肩上,双眼紧闭,一只手拿著苹果,肩膀和大腿裸露。编辑麦克斯韦·柏金斯希望“克里昂(Cleon)那端庄而性感”的设计能吸引“那些掌控著许多小说命运的女性读者”。[66]

两个月后,该书进入第二次印刷,销量达7,000册。后续印刷不断;到1928年,海明威的短篇小说集《没有女人的男人》出版后,这部小说已是第八次印刷。[67][68] 1927年,这部小说由Jonathan Cape在英国出版,书名为《Fiesta》,并删去了两段题词。[69] 二十年后,1947年,斯克里布纳发行了海明威三部作品的盒装套书,包括《太阳依旧升起》、《永别了,武器》和《战地钟声》。[70]

到1983年,《太阳依旧升起》自1926年出版以来一直持续印刷,很可能是世界上翻译最多的书籍之一。当时,斯克里布纳除了已在印刷的较昂贵的贸易平装本外,还开始印刷更便宜的大众市场平装本。[71] 在1990年代,英国版书名为《Fiesta: The Sun Also Rises》。[72] 2006年,西蒙与舒斯特开始制作海明威小说的有声书版本,包括《太阳依旧升起》。[73] 2016年5月,西蒙与舒斯特出版了新的“海明威图书馆版”,收录了早期草稿、最终稿中删除的段落以及该书的备用标题,有助于解释作者创作最终版本的历程。[74]

Remove ads

写作风格

这部小说以其风格著称,被 variously 形容为现代、硬汉或低调。[75] 作为巴黎的一名新手作家和记者,海明威求助于艾兹拉·庞德——他被誉为“非官方的文化部长,为新文学天才接生”——来批改和修改他的短篇小说。[76] 从庞德那里,海明威学会了以现代主义风格写作:他运用低调陈述,摒弃感伤主义,并在不解释意义的情况下呈现图像和场景,尤其是在书的结尾,为勃蕾特和杰克留下了多种未来的可能性。[75][note 4] 学者 Anders Hallengren 写道,因为海明威从庞德那里学会了“不信任形容词”,他创造了一种“符合美学和伦理的风格,即透过关闭情感和主观的大门,将情感温度提升到普世真理的水平”。[77]

法兰西斯·史考特·费兹杰罗告诉海明威“让书中的情节在角色之间自行展开”。海明威学者 Linda Wagner-Martin 写道,在采纳费兹杰罗的建议后,海明威创作出一部没有中心叙述者的小说:“海明威的书领先了一步;它是一部现代主义小说。”[78] 当费兹杰罗建议海明威从长达30页的开头删减至少2500字时,海明威电告出版商将整个开头30页全部删除。结果是一部没有明确起点的小说,这被视为一种现代视角,并在评论界广受好评。[79]

每一次他让公牛经过时都如此之近,以至于人、公牛和在公牛前展开并旋转的斗篷,都成为一个轮廓分明的整体。一切都那么缓慢而受控。仿佛他在摇著公牛入睡。他做了四次这样的维罗尼卡……然后在掌声中转身离去,一手叉腰,斗篷搭在手臂上,而公牛则看著他的背影远去。

Wagner-Martin 推测,海明威可能想塑造一个由伊迪丝·华顿定义的软弱或负面英雄,但他没有创造英雄或主角的经验。那时他的小说仅由极短的故事组成,没有一个以英雄为主角。[10] 《太阳依旧升起》写作过程中,英雄的角色发生了变化:首先是斗牛士,然后是科恩,再是勃蕾特,最后海明威意识到“也许根本没有英雄。也许一个没有英雄的故事更好。”[80] Balassi 认为,透过排除其他角色作为主角,海明威间接地将杰克推上了小说英雄的角色。[81]

作为一部《影射小说》,这部小说的角色基于真实人物,在侨民社区引起了丑闻。海明威传记作家卡洛斯·贝克写道,“关于这本书的口耳相传”帮助了销量。巴黎的侨民们兴高采烈地试图将虚构角色与真实身份对应起来。此外,他写道,海明威利用在拉丁区随处可见的原型来塑造他的角色。[82] 早期的草稿以真实人物的名字来标示角色;杰克的角色被称为 Hem,勃蕾特的角色被称为 Duff。[83]

尽管小说是以新闻报导风格写成,Frederic Svoboda 写道,这部作品引人注目之处在于“它如何迅速地摆脱了简单的事件陈述”。[84] Jackson Benson 认为,海明威利用自传细节作为描写普遍生活的框架。例如,Benson 说海明威透过“如果”的情境来扩展他的经历:“如果我受伤的方式让我晚上无法入睡会怎样?如果我受伤后变得疯狂,如果我被送回前线会发生什么?”[85] 海明威相信,作家可以描述一件事,而完全不同的另一件事则在表面之下发生——他称之为冰山理论,或省略理论。[86]

如果一个散文作家对他所写的东西了解得足够多,他可以省略他所知道的东西,而读者,如果作家的写作足够真实,会像作家陈述了这些东西一样强烈地感受到它们。冰山的庄严在于它只有八分之一浮在水面上。一个因为不知道而省略东西的作家,只会在他的写作中留下空洞。

Balassi 说,海明威在《太阳依旧升起》中比在他任何其他作品中都更好地应用了冰山理论,他透过编辑多馀的材料或故意在故事中留下空白。他在手稿中做的编辑注释显示,他想打破格特鲁德·斯泰因建议使用“清晰克制写作”的束缚。在最早的草稿中,小说始于潘普洛纳,但海明威将开头场景移至巴黎,因为他认为蒙帕纳斯的生活是与后来在西班牙的情节形成对比所必需的。他大量描写巴黎,意图“不受他人文学理论的限制,[而是]以自己的方式写作,并可能失败。”[87]

他为每个角色添加了隐喻:麦克的金钱问题、勃蕾特与喀耳刻神话的关联、罗伯特与被隔离的公牛的关联。[88] 直到修订过程中,他才精简了故事,去除了不必要的解释,最小化了描述性段落,并剥离了对话,所有这些创造了一个“复杂但紧凑的故事”。[89]

海明威说,他从《堪萨斯城星报》的风格指南中学到了他写作所需的基础,他曾在那里担任实习记者。[note 5][90] 评论家 John Aldridge 说,这种极简风格源于海明威的信念,即要真实地写作,每个词都必须因其简洁和真实性而被精心挑选,并承载巨大的份量。Aldridge 写道,海明威的风格“用最少的简单词语,似乎是抵抗著巨大的沉默冲动而被挤到纸上,创造出一种印象,即那些词语——仅仅因为它们如此之少——是神圣的。”[91] 在巴黎,海明威曾与朋友约翰·多斯·帕索斯一起大声朗读,实验英王钦定版圣经的韵律。从圣经文本的风格中,他学会了逐步构建他的散文。小说中的情节逐句、逐场景、逐章地建立起来。[10]

他风格的简洁性具有欺骗性。布鲁姆写道,正是对并列结构的有效运用提升了海明威的散文。海明威借鉴了圣经、《惠特曼》和《哈克贝利·费恩历险记》,以刻意的低调写作,并大量采用并列结构,在某些情况下几乎达到了电影般的效果。[92] 他的骨架式句子是为了回应亨利·詹姆斯的观察,即第一次世界大战“耗尽了词语”,海明威学者Zoe Trodd解释说,他的风格类似于“多焦点”的摄影现实。缺乏从属连接词的句法创造了静态的句子。[93]

摄影般的“快照”风格创造了图像的拼贴。海明威省略了内部标点符号(冒号、分号、破折号、括号),而偏爱简短的陈述句,这些句子旨在层层递进,如同事件的发展,以创造整体的感觉。他还使用了类似于电影的技巧,例如从一个场景快速切换到另一个场景,或将一个场景拼接到另一个场景中。有意的省略让读者能够填补空白,如同回应作者的指示,并创造出立体的散文。[94] 传记作家詹姆斯·梅洛写道,斗牛场景的呈现具有一种清晰明快的感觉,让人联想到新闻片。[95]

海明威运用色彩和视觉艺术技巧,在他对伊拉蒂河的描写中传达情感范围。在《翻译现代主义:费兹杰罗与海明威》一书中,罗纳德·伯曼将海明威对风景的处理与后印象派画家保罗·塞尚的处理进行了比较。在1949年的一次采访中,海明威告诉莉莉安·罗斯,他从塞尚那里学会了如何“创造风景”。在将写作与绘画进行比较时,他告诉她:“这就是我们在写作中试图做的,这个和这个,还有树林,以及我们必须攀爬的岩石。”[96] 风景是主观地被看待的——观察者的视角至关重要。[97] 对杰克来说,风景“意味著寻找一种坚实的形式……这种形式在他巴黎的生活中并不存在”。[97]

Remove ads

读者反应

总结

视角

海明威的第一部长篇小说可以说是他最好也最重要的作品,并被视为一部标志性的现代主义小说,尽管雷诺兹强调海明威在哲学上并非现代主义者。[98] 在书中,他的角色为后代概括了战后侨民一代的形象。[99] 他因短篇小说集《在我们的时代里》获得了好评,埃德蒙·威尔逊写道:“海明威的散文是一流的。”威尔逊的评论足以引起人们对这位年轻作家的关注。[100]

再多的分析也无法传达《太阳依旧升起》的品质。这是一个真正引人入胜的故事,以精炼、硬朗、矫健的叙事散文讲述,令更多文学性的英语相形见绌。海明威先生不仅知道如何让词语具体化,还知道如何安排一组词语,使其透露出比单个部分更多的信息。这是宏伟的写作。

许多主要出版物都给予了好评。康拉德·艾肯在《纽约先驱论坛报》中写道:“如果今天有更好的对话可写,我不知道在哪里能找到”;布鲁斯·巴顿在《大西洋月刊》中写道,海明威“写作时仿佛从未读过任何人的作品,仿佛他自己创造了写作艺术”,并且角色“惊人地真实和生动”。[67]

然而,其他评论家不喜欢这部小说。《民族》杂志的评论家认为,海明威的硬汉风格更适合发表在《在我们的时代里》的短篇小说,而不是他的长篇小说。海明威的朋友约翰·多斯·帕索斯在《新大众》中问道:“现在的美国文学怎么了?……这个迷惘的一代中少数不悲伤的年轻人将不得不寻找另一种方式来找到自我,而不是这里所指示的方式。”他私下为这篇评论向海明威道歉。[67]

《芝加哥每日论坛报》的评论家写道:“《太阳依旧升起》是那种至少让这位评论家几乎感到愤怒的书。”[101] 一些评论家不喜欢书中的角色,其中包括《日晷》杂志的评论家,他认为角色肤浅空洞;而《民族与雅典娜》杂志则认为角色无聊,小说不重要。[102] 《辛辛那提询问报》的评论家写道,这本书“始于无处,终于虚无”。[1]

海明威的家人讨厌这本书。他的母亲格蕾丝·霍尔·海明威因为无法面对她当地读书会上的批评而感到苦恼——那里有人说她的儿子“将巨大的才能……用于最低级的用途”——她在给他的信中表达了她的不满:

评论家们似乎对你的风格和描绘文字画面的能力充满赞扬,但正派的人总是惋惜你竟然用如此伟大的天赋来记录如此堕落的人类阶层的生活和习惯……创作出年度最肮脏的书之一,这是一个可疑的荣誉……怎么了?你对生活中的高尚、荣誉和美好不再感兴趣了吗?……你的词汇里肯定不止“该死”和“婊子”——每一页都让我感到恶心。

尽管如此,这本书销量很好,年轻女性开始模仿勃蕾特,而常春藤盟校的男大学生则想成为“海明威英雄”。斯克里布纳鼓励这种宣传,并让海明威“成为一个小小的美国现象”——一位名人,以至于他与理查森的离婚以及与费孚的婚姻都吸引了媒体的关注。[104]

雷诺兹认为,《太阳依旧升起》只能在1925年左右写成:它完美地捕捉了第一次世界大战与经济大萧条之间的时期,并使一群角色永垂不朽。[105] 在其出版后的几年里,小说因其在罗伯特·科恩角色刻画中表现出的反犹太主义而受到批评。雷诺兹解释说,尽管出版商向海明威抱怨他对公牛的描述,但他们却允许他使用犹太人的绰号,这显示了第一次世界大战后反犹太主义在美国被接受的程度。海明威显然不仅将科恩塑造成一个令人不快的角色,而且是一个作为犹太人的令人不快的角色。[106] 1970年代和1980年代的评论家认为海明威是厌女和恐同的;到1990年代,他的作品,包括《太阳依旧升起》,开始受到女性学者的重新审视。[107]

影响与改编

海明威的作品在二十世纪后半叶以及他1961年自杀后仍然广受欢迎。在1970年代,《太阳依旧升起》吸引了Beegel所称的越战时期的“迷惘一代”。[108] Aldridge写道,《太阳依旧升起》之所以保持其吸引力,是因为这部小说是关于年轻的。书中角色生活在世界上最美丽的城市,他们的日子用来旅行、钓鱼、喝酒、做爱,并普遍地享受著他们的青春。他认为1920年代的侨民作家因此而具有吸引力,但海明威在《太阳依旧升起》中最成功地捕捉了那个时代和地方。[109]

布鲁姆说,书中一些角色未能经受住时间的考验,他写道,现代读者对科恩角色的反犹太主义待遇以及对斗牛士的浪漫化感到不适。此外,勃蕾特和麦克独属于爵士时代,无法转译到现代。布鲁姆认为,这部小说因其形式上的品质:其散文和风格,而跻身于美国文学的正典之列。[110]

这部小说使海明威声名鹊起,激励了全美的年轻女性模仿女主角剪短发、穿毛衣套装——并像她一样行事——并在接下来的二十年里,在任何美国杂志上都能看到其写作风格的改变。在许多方面,小说精炼的散文成为了20世纪美国写作的典范。Nagel写道:“《太阳依旧升起》是一个戏剧性的文学事件,其影响多年来并未减弱。”[111]

《太阳依旧升起》的成功引起了百老汇和好莱坞的兴趣。1927年,两位百老汇制作人想将故事改编成舞台剧,但没有立即提出报价。海明威考虑直接向好莱坞推销这个故事,告诉他的编辑麦克斯·柏金斯,他不会以低于3万美元的价格出售——这笔钱他想给他分居的妻子哈德莉·理查森。康拉德·艾肯认为,仅凭对话的力量,这本书就非常适合改编成电影。海明威短期内不会看到舞台或电影改编:[112] 他在1932年将电影版权卖给了雷电华电影。[113]

1956年,小说被改编成同名电影。彼得·维尔特编写了剧本。泰隆·鲍华饰演杰克,与艾娃·加德纳饰演的勃蕾特演对手戏,艾罗尔·弗林饰演麦克。版税给了理查森。[114]

海明威写了更多关于斗牛的书:《午后之死》于1932年出版,《危险的夏天》于1985年在他去世后出版。他对潘普洛纳的描写,始于《太阳依旧升起》,帮助推广了圣费尔明节每年一度的奔牛活动。[115]

注释

- 根据传记作家James Mellow的说法,海明威可能曾将此词作为小说的早期标题。这个词源于一位车库老板对格特鲁德·斯泰因用法语评论那些参战的人时所说的话:“C'est une generation perdue”(直译:“他们是迷惘的一代”)。参见 Mellow (1992), 309

- 《春天的激流》学术评论甚少,因其被认为重要性不及海明威后来的作品。参见 Oliver (1999), 330

- 海明威写了一段未发表的续集片段,其中杰克和勃蕾特在巴黎的丁哥酒吧相遇。与勃蕾特在一起的是麦克·坎贝尔。参见 Daiker (2009), 85

- “使用短句。使用短的第一段。使用有力的英语。要肯定,不要否定。”

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads