热门问题

时间线

聊天

视角

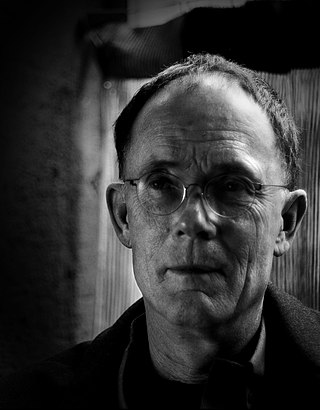

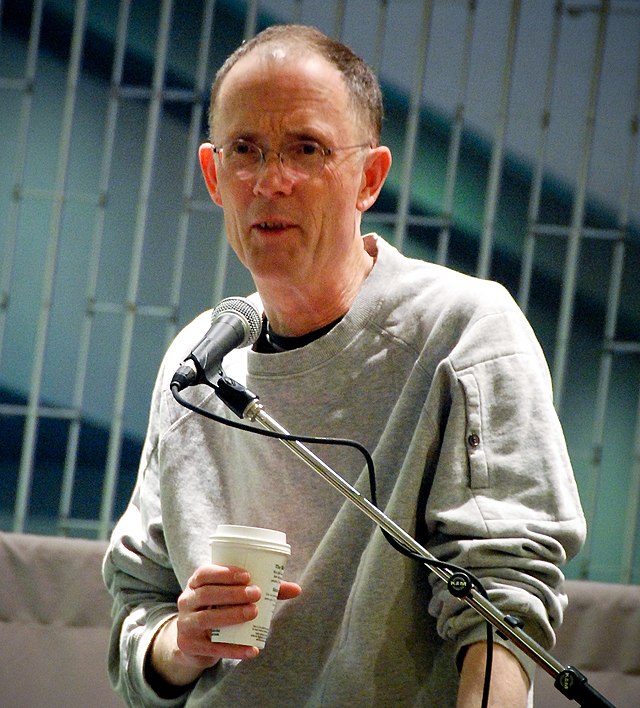

威廉·吉布森

美國 - 加拿大投機小說家和賽博龐克體裁的創始人 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

威廉·福特·吉布森(英语:William Ford Gibson,1948年3月17日—)是美国裔加拿大推想小说家、散文家,公认为科幻分支艺术形式赛博朋克的创始人。他的作品深入探讨了技术、网络、控制论和人类生活的融合,塑造了一种强调高新科技与低端生活相交织的独特风格,呈现了未来世界的反乌托邦景象。

吉布森生于美国南卡罗来纳州,童年在弗吉尼亚州的威斯维尔度过。他的早年生活充满变迁,父亲在一次出差中去世,母亲带着他搬迁至其他城市。吉布森在青少年时期展现出对文学的兴趣,尤其是科幻小说,他从垮掉的一代作家的作品中汲取灵感,深受威廉·巴勒斯的影响。年轻时的他性格内向,成绩不佳,最终未完成学业。在母亲去世后,他选择离开美国,前往加拿大避开兵役,并在加拿大和欧洲经历了几年的流浪生活。期间,他深入接触到反文化运动,并接触到朋克音乐和文学,这些经历对他的创作产生了深远影响。

吉布森的文学生涯始于1970年代,早期作品多为黑色小说,探讨技术与人类生活的交织。他的短篇小说《整垮铬萝米》首次提出了“信息空间”概念,并在《神经漫游者》中得以展开,开创了赛博朋克文学的潮流。随后,他的《蔓生三部曲》和《差分机》延续了这一主题,并推动了蒸汽朋克的兴起。2000年代后,吉布森的创作风格逐渐转向现实主义,作品如《模式识别》和《幽灵山村》探讨了全球化、消费文化及信息技术的社会影响,标志着他从赛博朋克先锋转向更广泛的社会议题。除文学创作外,他还与多位艺术家合作,涉及音乐、电影、行为艺术等领域,并通过非虚构作品探讨信息时代与社会变革。

吉布森的作品在科幻文学界有着不可磨灭的地位,他被视为现代科幻的领军人物之一。许多评论家认为他是最具影响力的科幻作家之一,尤其是他对虚拟现实、网络技术、数字文化的预见。学者和读者普遍认为,他的写作不仅有着深刻的社会意义,也充满了对技术变革的敏锐洞察力。尽管吉布森的作品初期并未立刻受到广泛欢迎,但随着赛博朋克文化的兴起,他的作品逐渐被全球认可,并成为科幻文学中的经典之作。1999年,英国《卫报》称吉布森“可能是近二十年最重要的小说家”。他的作品影响广泛,及于学术、设计、电影、文学、音乐、网络文化及技术等多个领域。

Remove ads

早年生活

吉布森出生于美国南卡罗来纳州临海城市康威,童年大部分时间在父母生长的故乡,阿巴拉契亚山脉中的小镇弗吉尼亚州威斯维尔度过。[1][2]吉布森小时候,家里因为他父亲在大型建筑企业的管理工作经常搬家。[3]吉布森在弗吉尼亚州诺福克就读派恩斯小学(Pines Elementary School),学校的老师没有鼓励吉布森阅读,他父母对此感到失望。[4]吉布森年幼时,[a]上小学一年多,[4]父亲出差时在餐馆噎死。[1]母亲无法把这一噩耗告诉吉布森,让他人转达了他父亲的死讯。[5]汤姆·迈达克斯评论道:吉布森“生长在一个和J·G·巴拉德的梦境一样令人不安的、光怪陆离的美国”。[6]

父亲去世几天后,吉布森和母亲从诺福克搬回了威斯维尔。[2][7]吉布森回忆时表示,威斯维尔当时正开始现代化,但人们对新鲜事物仍然抱有深深的不信任。他认为他与科幻文学的联系,他的“原生文学文化”,正是来自从城市被放逐到小镇的这种感受。[1][7]吉布森十二岁时,“一心只想当科幻小说家”。[8]他就读篮球文化浓厚的乔治·威斯高中(George Wythe High School),荒废了几年,大把时间待在自己房间里听唱片、读书。[4]十三岁那年,吉布森瞒着母亲买了一本垮掉的一代文选,从而接触到了艾伦·金斯堡、杰克·凯鲁亚克、威廉·巴勒斯的作品;巴勒斯对吉布森的影响尤其深远,使他对科幻文学大为改观。[9][10]青少年时期的吉布森性格笨拙腼腆。他生长在他认为“大有问题”[8]的单一文化环境中,自觉地远离宗教,读科幻小说、巴勒斯和亨利·米勒的作品作为生活上的寄托。[7][11]吉布森学习成绩不好,他母亲不满意,威胁他要把他送到寄宿制学校;结果他母亲惊讶地发现吉布森很乐意。[4]当时吉布森的母亲“长期焦虑,患有抑郁症”,自从丧夫之后就一直待在威斯维尔,付不起送吉布森去他想去的加州南部的费用,把他送到了图森的南亚利桑那州男子学校(Southern Arizona School for Boys)。[1][2][7]他愤恨私立寄宿制学校的管理结构,但后来回忆时,却感激这段生活逼迫他社交。[4]吉布森在SAT考试中,写作部分得了148分(满分150分),但数学部分只得了5分(满分150分),他的老师都不满意。[4]

Remove ads

总结

视角

吉布森年仅十八岁时,母亲就去世了。[4]吉布森从此离校,没有毕业,很长时间孑然一身,去了加州和欧洲旅行,融入到反文化之中。[2][7][11]1967年,他“逃避因越南战争实行的兵役”,前往加拿大定居。[1][7]当时,在兵役聆讯上,他对面试官坦白道,他人生的目的就是把每一种精神药物都尝试一遍。[13]吉布森评论他自己的行为,说他“不算真的逃了兵役,反正他们也没征我”;[1]聆讯结束后,他回家买了张去多伦多的公交车票,一两周后就上路了。[7]在2000年拍摄的,给吉布森作传的纪录片《威廉·吉布森的旅行》中,吉布森说他的动机与其说是良心拒服兵役,不如说更多的是想“跟嬉皮士小妞睡觉”和使劲抽大麻。[7]他在2008年的一次采访中,就这个话题阐述了一番:

我开始当作家的时候,标榜自己逃役,这不应该。我脑子里有点模糊的想法,想逃兵役,就来了加拿大,可我从来就没被征召,所以压根没必要做这个决定。我也不知道,如果真被征召,我会怎么办。我当时也没个主心骨。要是他们把我征了,我估计就哭一场,然后跟他们去了。当然,我肯定不会喜欢服役的。

——2008年6月10日威廉·吉布森在io9上的采访[14]

“流浪”了几个星期之后,吉布森被多伦多首家head shop(贩卖吸毒用具的商店)聘为管理员。[15]吉布森发现自己无法忍受深陷于抑郁症、自杀和硬毒品之中的美国逃役流亡者群体。[7]1967年爱之夏,他在加拿大广播公司介绍多伦多约威老嬉皮士次文化的新闻片中出镜,[16]片酬“五百元”,相当于二十个星期的租金,被他充作旅费。[17]除了在华盛顿特区待过“被骚乱撕裂的短短一阵”之外,吉布森在1960年代后几年都待在多伦多;这段时间他邂逅了温哥华人黛博拉·简·汤普森(Deborah Jean Thompson)[18],后来和她一起去了欧洲旅行。[1]吉布森回忆到,他们专门去法西斯当政、汇率划算的欧洲国家,[1]因为他们“但凡是用的钱有一点儿像硬通货的地方都去不起”。[19]1970年,吉布森在希腊的某群岛上以及伊斯坦布尔待过一段时间。[20]1972年,两人结婚,定居在温哥华,吉布森照看他们的第一个孩子,一家人靠他妻子当教师的薪水生活。1970年代,吉布森很大程度上靠在救世军旧货店里搜罗低价工艺品,再高价卖给专门经销商过活。[20]他发觉在大学保持好成绩可以拿不菲的奖学金,这比工作挣钱容易得多,[10]便就读了不列颠哥伦比亚大学,在1977年取得了“一个没什么用的英语学士学位”。[1][21]研习英语文学使吉布森接触了大量他原本不会读的虚构文学作品,他认为这些作品给他提供了科幻文化中接触不到的想法,包括对后现代主义的意识。[22]吉布森在不列颠哥伦比亚大学第一次上了科幻文学课,教师是苏珊·伍德。结课时,他受到鼓励,写下了第一篇短篇小说《全息玫瑰碎片》。[3]

吉布森考虑进修硕士并以“作为法西斯主义文学的硬科幻”为论题。[10]他随后在毕业前一年停止了写作,并据一位批评家称,收集了一些朋克唱片。[23]:106这段时间他从事了几份不同的工作,包括在母校的一堂电影史课上助教三年。[3]1980年或1981年,吉布森在温哥华一场他看得不耐烦的科幻展上,遇见了同一讨论小组的成员,与他志趣相投的朋克音乐家、作家约翰·雪利,[24]:175两人一见如故,结为一生挚交。雪利说服吉布森,让他出售他的短篇小说,开始认真写作。[23][24]:175

1977年,我初为人父,极度缺乏对“事业”这类东西的热情,我开始重拾我十二岁时对科幻文学的兴趣。与此同时,纽约和伦敦传来了奇怪的声音。我认为朋克是社会侧面一颗十年前埋下、引线烧得缓慢的炸弹的爆炸,我认为这预示着什么。就这样,我开始写作了。

——威廉·吉布森《1948以来》[1]

吉布森通过雪利与科幻作家布鲁斯·斯特林和刘易斯·夏纳取得了联系。他们读了吉布森的作品,发觉这是(斯特林语)“突破性的作品”,需要他们“放下成见,留意一下这温哥华哥们;这可是前进的方向。”[7][25]1981年秋天,吉布森在科罗拉多州丹佛的科幻展上遇见了斯特林,对着四个人朗读了史上第一篇赛博朋克短篇小说《整垮铬萝米》;他后来说,斯特林“全明白了”。[7]1982年10月,吉布森前往得克萨斯州奥斯汀参加ArmadilloCon科幻展,和雪利、斯特林和夏纳在同一个名叫“镜影之后:一览朋克科幻”(Behind the Mirrorshades: A Look at Punk SF)的讨论小组,夏纳注意到这时“一个运动的概念成形了”。[25]在讨论了一星期摇滚、MTV、日本、时尚、毒品、政治这些话题之后,吉布森离开这群讨论小组的骨干回到温哥华,半开玩笑地称“一个新的轴心形成了”。[25]斯特林、夏纳、雪利、吉布森和鲁迪·拉克后来一同成为了赛博朋克这一激进文学运动的核心。[26]

Remove ads

文学生涯

吉布森的早期作品多属黑色短篇小说,大多数设定于近未来,探讨技术、控制论和计算机网络对人类“结合低端生活和高新科技”的影响。[27]他所用的高科技贫民窟、录播的或广播的刺激物(后来发展成在《神经漫游者》中极为着重描写的“模拟-刺激”(Sim-Stig)组合)、反乌托邦中人类与技术和融合这些主题,在他出版的第一篇短篇小说《全息玫瑰碎片》中就已经出现;这篇小说刊载于科幻杂志《出土》 (Unearthed)1977年夏季刊。[10]吉布森对“反乌托邦中人类与技术和融合”这一主题的执着被他的朋友和合作者,布鲁斯·斯特林形容为“布鲁斯打出的一套结合高科技和低端生活的经典组合拳。”[27][28]1981年开始,[28]吉布森的短篇小说始见于《Omni》杂志和《Universe 11》杂志中,他收录于其中的作品开始发展出一种苍凉、黑色电影般的质感。他刻意与主流科幻尽量拉开距离(吉布森对主流科幻“有种美学上的厌恶”,这一点在他的《根斯巴克连续体》中有体现。),以至于他把最高目标设为成为“一个邪典人物,一个小号的J·G·巴拉德。”[10]斯特林散发这些短篇小说时,发现“他们都懵了……就是说这人写的文章他们都看不懂……他富有想象力的主题大家都不理解。”[7]拉里·麦卡菲里评论道,这些早期短篇小说只不过是吉布森写作才能的吉光片羽,[10]:263科幻评论家达科·苏恩文则认为它们“无疑是(赛博朋克类型中)最好的作品”,构成了这一艺术类型“最广阔的远景”。[29]:351吉布森在这些短篇小说中开发的主题:《整垮铬萝米》中的蔓生(Sprawl)设定,《约翰尼的记忆》中的人物莫莉·米利安斯,最终在他的首部长篇小说《神经漫游者》中成形。[10]

Remove ads

《神经漫游者》是受泰迪·卡尔之托,为专门收录处女作的Ace科幻特辑而作的。吉布森完成这部作品的期限是一年,[31]在写作过程中,吉布森对完成一部长篇小说这个任务抱有一种“盲目的、本能的恐惧”,他认为他要写出一部长篇小说还“差了四五年”。[10]1982年,《银翼杀手》上映,吉布森当时写完了整部小说的三分之一;他看了头二十分钟,就“估摸着,(《神经漫游者》)完了,毁了。大家都得觉得我的视觉效果是从这部好看得吓人的电影里边抄的。”[32]吉布森把小说的头三分之二重写了十二遍,唯恐读者分神,出版之后,他确信自己要“永永远远地丢脸了”;然而他最终写出的这第一部长篇小说最终大大发展了他的创造力。[10]《神经漫游者》刚出版时,并未立刻就广受欢迎,但它迎合了文化潮流,[33]很快就在另类文化圈中口耳相传,有口皆碑。[24]:176《神经漫游者》成为了第一部获得科幻小说“三顶王冠”[10]殊荣的作品——它同时获得了星云奖和雨果奖当年的最佳长篇小说奖,以及菲利普·K·迪克纪念奖当年的最佳原创平装本奖;[34]全球销量累计超过了六百五十万本。[35]1988年,劳伦斯·珀森在他的《记后赛博朋克宣言》(Notes Toward a Postcyberpunk Manifesto)中提出,《神经漫游者》是“赛博朋克作品的典范”;[36]2005年,《时代杂志》把《神经漫游者》列入1923年以来百部最佳英文小说名单中,并评价道:“(《神经漫游者》)面世时,可谓激进无比。”[37]文学评论家拉里·麦卡菲里把《神经漫游者》中的矩阵描述成这样一个地方:“数据与人类意识共舞……人类记忆是成文的,机械的……跨越国界的信息系统变异增殖,成为惊人的新结构,它有着不可想像的、神秘的,最重要的是,非人的美丽和复杂。”[10]吉布森后来评价写作《神经漫游者》时的自己,说:“我肯定请他喝一杯,但钱借不借给他,我就不知道了。”并说这部小说是“青春期著作”。[7]《神经漫游者》获得的成功,使时年三十五岁的吉布森声名鹊起。[38]

Remove ads

尽管吉布森的声誉主要源于《神经漫游者》,他仍然改进着他作品的概念和风格。[39]他本打算新写一部毫不相干的后现代太空歌剧,题为《野马莎莉的日志》(The Log of the Mustang Sally),与Arbor House出版社签了合同;但随后吉布森与出版社就《零伯爵》护封的配图一事意见不合,以至于闹翻,吉布森于是毁约。[40]放弃《野马莎莉的日志》后,吉布森于1987年写下《重启蒙娜丽莎》[41]并在1988年发表。[10]这部长篇小说续写吉布森的前两部长篇小说,达到剧情上的高潮,沿用了世界观和人物,是《蔓生三部曲》的终篇。《蔓生三部曲》确立了吉布森的声誉,[42]三部曲中的后续两部小说,也都获得了星云奖、雨果奖和轨迹奖的提名。[43][44][45]

1990年,吉布森继《蔓生三部曲》之后和布鲁斯·斯特林合作写下了架空历史小说《差分机》,背景设于科技发达的维多利亚时代英国,背离了吉布森一贯以来的赛博朋克主题。1991年,《差分机》获得了星云奖最佳长篇小说奖提名;随后于1992年获得了约翰·W·坎贝尔纪念奖提名。这部小说的成功使新生的蒸汽朋克文学门类受到关注,它也是这一门类最著名的作品。[46][47]

吉布森的第二部系列小说《桥梁三部曲》包括著于1993年的“黑色幽默都市侦探短篇小说”[48]《虚拟之光》、著于1996年的《伊朵儿》、以及著于1999年的《明日之星》。三部曲中,第一部和第三部小说均以近未来洛杉矶为中心。整部三部曲都用比上一步三部曲更脚踏实地、实事求是的风格探讨了吉布森小说中常见的身心和技术的超越这些主题。[49]沙龙网记者安德鲁·莱昂纳德提到,在《桥梁三部曲中》,吉布森把笔下的反派从《蔓生三部曲》中的跨国公司和人工智能换成了大众媒体:具体而言,就是庸俗电视和名声崇拜。[50]一条评论称,《虚拟之光》描绘的是“资本主义末期,私人企业和利润导向发展至其理论极点”。[51]认为大众媒体是资本主义自然演化的产物这一论点在情境主义著作《景观社会》开篇即有提及。莱昂纳德评论《伊朵儿》,称它是吉布森“重返巅峰”之作,[52]而评论家史蒂芬·普尔则称《明日之星》标志着吉布森从“科幻大神到蹩脚近未来社会学家”的转变。[53]

Remove ads

继《明日之星》后,吉布森的文风更加倾向现实主义,保持叙事的连续性,是“猜想极近过去的虚构作品。”[54]科幻评论家约翰·克卢特把这种写作角度解释为吉布森对传统科幻在“一个没有可续的‘现在’的世界”中不再可能实现的认识,把这种角度定性为“新世纪的科幻”。[55]吉布森的长篇小说《模式识别》(2003)、《幽灵山村》(2007)、《零历史》(2010)都把背景设定于当代,“差不多就是我们生活的那个”世界,[56]这也让吉布森的作品首次成为了主流畅销书。[57]在设定相同的同时,这几部小说也有一些共同的人物,如神秘的营销公司蓝蚂蚁的雇员胡伯特斯·比根德、帕梅拉·曼瓦林等。

吉布森回答推特上对这一系列小说的名称的提问(“《比根德三部曲》?《蓝蚂蚁系列》?到底叫啥呢?”)时,说“我还是喜欢‘丛书’,就《比根德丛书》吧。”[58]然而,“蓝蚂蚁”却成为了这一系列的通称。[59][60]后来,吉布森称他没有为这三部曲命名,说“我等着看别人怎么叫它呢”,[61]2016年也在一则推文中用了“《蓝蚂蚁丛书》”一名。[62]

这一时期独特地出现了独立发展的同人注解网站,模识宅(PR-Otaku)和节点杂志,分别批注《模式识别》和《幽灵山村》这两部作品。[63]这两个网站利用维基百科、谷歌等网络资源,考据引据来源、故事要素,并整合所得,相当于编纂了两部书的超文本版。[63][64]评论家约翰·苏特兰认为这种现象恐将“重构文学评论的方式”。[65]。911事件发生之后,写完了《模式识别》一百多页的吉布森忽然认为主角的背景故事已经变得不可信,不得不把这一部分重写了一遍;他称这是“我对一部小说最奇特的体验。”[66]他认为这场袭击是历史的一个节点,是“一种跳出文化的体验”,并且“在某种意义上......是21世纪的真正开始。”[67]他是第一位写出受911事件影响的长篇小说的作家,因此受到注意。[12]对911事件后美国文化的转变,包括部族主义的复兴、“社会婴儿化”[68][69]等的观察成为了日后吉布森作品的重要主题。[70]不过,他写作的重心仍然“处于偏执和技术的焦点”。[71]

2014年10月28日,吉布森新系列小说的第一部《边缘世界》发表。[72]2013年4月19日,他在纽约公立图书馆露面,对小说做了简短的描述,并朗读了第一章《触觉回馈装置》的选段。[73]故事发生在两个不同的年代:其一在距今三十年后的未来,其二在更远的未来。[74]《边缘世界》的续作《机构》原定于2018年1月份发表,[75]后推迟到2021年1月21日方发表。[76]据《纽约客》杂志上发表的一篇文章称,特朗普当选美国总统和剑桥分析公司引发的争议都让他重新思考文本,对其进行修改。[77]2020年7月17日,吉布森发推特说:“第三/完结篇暂定名称:头彩”,[78]但2021年1月21日又收回前言,称“我还是不给《机构》的续作起名叫《头彩》了。不是因为(迈克尔·梅卡尼克的《头彩》),这本书我还打算读一下,而是因为《机构》原本叫《Tulpagochi》。这名字我还是很喜欢,但那就不是同一本书了。”[79]

Remove ads

2017年,《边缘世界》出版之后,《机构》出版之前,吉布森的漫画(或曰视觉小说)《大天使》出版。《大天使》和《边缘世界》都包括了各种时间旅行,但吉布森澄清道,这两部作品并无关联:“它们不是‘同一宇宙’的。撕裂者(The Splitter)和超连续虚拟性(trans-continual virtuality)不是同一种装置(也不是同一种情节装置)。”[80]次年,黑马漫画分五卷发行约翰尼·克里斯马斯(Johnny Christmas)改编自吉布森的《异形3》剧本的同名漫画,[81]2019年出版精装合集。[82]

合作、改编及其他

《全息玫瑰碎片》日后收录的短篇小说中,有三篇是吉布森与他人合著的:1981年与约翰·雪利合著的《酒吧里的归栖者》、1983年与布鲁斯·斯特林合著的《红星,冬季轨道》[63]、以及同年与迈克尔·斯万维克合著的《空战》。吉布森此前为雪利1980年出版的长篇小说《城市走过来了》(City Come A-walkin')写了前言,[83]两人随后继续合作,吉布森又为雪利1989年出版的短篇小说集《寻热者》(Heatseeker)写了前言。[84]雪利说服吉布森,让他给电视系列节目《双面麦斯》写一段剧情;但写好之前,电视网就把节目取消了。[85]1990年,吉布森与斯特林合著短篇小说《歌利亚的天使》(The Angel of Goliad),[84]不久后扩写为长篇架空历史小说《差分机》,成书于1990年。1993年,两人被请去“公开做梦”(吉布森语),共同为美国国家科学院技术与教育大会(“阿尔·戈尔他们”[85])致辞反对数位落差[86],“震惊全场”地提议把所有学校设在线上、通过互联网进行教育。[87]2007年接受采访时,吉布森透露斯特林正在构思“第二部递归科幻小说,想法极好”,但吉布森正有其他创作,无法与斯特林合作。[54]

1993年,吉布森为黄色魔术交响乐团的专辑《Technodon》作词,并且受邀为主唱。[88][89]同年,吉布森又为黛比·哈利的专辑《Debravation》中的音轨《Dog Star Girl》作词。[90]

吉布森开始受邀写电影剧本的契机,是一位制片人在泰国一处度假村的海滩上发现了一本浸了水的《神经漫游者》。[91]吉布森早期的电影剧本最终都未能成形:《整垮铬萝米》(原定由凯瑟琳·毕格罗导演)和《神经旅馆》(Neuro-Hotel)两部改编电影最终都未能制作。[85]1980年代末,吉布森写下了《异形3》的一个(后来自评为“像塔尔科夫斯基”的)早期版本,其中只有几处在定稿中得以保留。[85]2018到19年,黑马漫画把这部剧本改编为漫画,共五部,由约翰尼·克里斯马斯编绘。2019年,Audible把这部剧本制作成广播剧,由德克·马格斯改编,迈克尔·比恩和兰斯·亨利克森出演他们在电影中饰演的角色。[92]吉布森初涉电影产业时,就已经不受好莱坞大片体系的限制。在一位美国制片人表达意向,要制作一部苏美合拍、由苏联摇滚乐手维克多·崔出演的电影后,他一度与哈萨克斯坦导演拉希德·努格马诺夫合作剧本。[93]吉布森当时忙于创作小说,但不愿放弃这一包括了“在某种平行未来的列宁格勒的群殴仪式”的“怪得绝妙的项目”,于是派杰克·沃马克去俄罗斯接班。由于崔遭遇车祸身亡,电影并未拍成。沃马克最终根据在俄罗斯的经历写了一部长篇小说,《把未来抛在身后吧》,这段经历也影响了吉布森的《模式识别》一书中与俄罗斯有关的部分。[93]1991年吉布森与日本导演石井聪亘的合作同样未能成功,[94]:370两人本打算在九龙寨城拍摄一部电影,结果1993年,九龙寨城就拆毁了。[95]

吉布森的小说常被改编,却并不非常成功。吉布森《蔓生三部曲》世界观下的两部短篇小说,曾大致遵照原著,被改编成电影:其一是1995年的《捍卫机密》,由《约翰尼的记忆》改编,吉布森编剧,基努·里维斯、道夫·龙格尔、北野武出演;另一部是1998年的《新玫瑰旅馆》,由同名小说改编,克里斯托弗·沃肯、威廉·达福、艾莎·阿基多出演。其中,《捍卫机密》是史上第一部与其原著改编的CD-ROM互动式电子游戏同时面世的电影。[51]截至2013年,尽管经历了数年的制作困境,温琴佐·纳塔利仍然希望能把《神经漫游者》搬上荧幕。[96]《零伯爵》和《重启蒙娜丽莎》也被买下版权,有过改编成电影的计划。[97]2006年,消息称《伊朵儿》的日本动画版已经开工,[98]而《模式识别》的电影版也在制作当中,由彼得·威尔导演;然而,据吉布森称,威尔已不再参与这一企划。[99]2015年,曾获得英国电影学院奖的作家兼导演西蒙·帕梅尔在鹿特丹影展上宣布,计划将吉布森的短篇小说《空战》改编成电影。这部小说由吉布森与迈克尔·斯万维克合著,1985年7月首发于《Omni》杂志。这部电影计划由Hot Property Films制片公司的英国制片人珍宁·马莫特制作。[100]

吉布森也经常与他人合作参与电视领域。他与友人汤姆·迈达克斯共同创作了电视剧《X档案》的两集,《人工智能》和《第一人称射击游戏》,分别于1998年和2002年由二十世纪福克斯电视台在美国播出。[39][101]1998年,吉布森为《X档案》的周边出版物《X档案画集》(The Art of the X-Files)写了前言。[102]在原作者布鲁斯·瓦格纳的要求下,吉布森在电视迷你剧《野棕榈》中客串出演。[103]《野棕榈》的导演奥利弗·斯通在制作这部电视剧时,从吉布森的长篇小说中借用了大量元素,[48]电视剧停播后,吉布森为《野棕榈读本》(Wild Palms Reader)写了一篇文章《全息影像的去处》(Where The Holograms Go)。[103]2002年,吉布森又接下一个角色,在短片《我的爱我的伞》中与道格拉斯·柯普兰一同饰演哲学家。[104]除出演虚构电影作品之外,吉布森还是2000年由马克·尼尔导演的纪录片《威廉·吉布森的旅行》的主角。这部纪录片给吉布森作传,跟踪吉布森驾车穿越北美大陆,探讨自己人生经历、文学生涯、文化解读的旅程。这部纪录片还包括了对杰克·沃马克和布鲁斯·斯特林的采访,以及博诺和The Edge朗读《神经漫游者》的片段。[7]2016年,加拿大动画工作室Last Studio Standing Inc.买下了吉布森短篇小说《蛮荒之族》的改编权,宣布要将其改编为一部剧场版动画短片和一部电视动画剧集。[105]2018年4月,Amazon Prime Video正在制作一部改编自吉布森小说《边缘世界》的电视连续剧,[106]于2022年首播,隔年遭到腰斩。[107]

吉布森写作了大量行为艺术作品中使用的文章。1989年10月,吉布森就与著名雕塑家、后来导演了电影《捍卫机密》的罗伯特·朗格合作,[38]为一个名为“Dream Jumbo: Working the Absolutes”的艺术项目写过这种文章,这一项目在加利福尼亚大学洛杉矶分校的罗伊斯礼堂展览。[108]三年后,吉布森又为La Fura dels Baus在巴塞罗那举办的Art Futura '92艺术展上的表演秀“记忆宫”(Memory Palace)写了原始文案,表演秀上还使用了卡尔·西姆斯、蕾贝卡·艾伦、马克·佩灵顿创作的图片,以及彼特·盖布瑞尔等人创作的音乐。[88]吉布森在行为艺术方面最新的创作在1997年,与温哥华一支饱受好评的舞团圣体纹身以及后来和吉布森成为朋友,为他管理网站的克里斯·哈尔克罗(Chris Halcrow)合作。[109][110]

1990年,吉布森参与了“预见旧金山”(Visionary San Francisco)艺术展,这一艺术展设在旧金山现代艺术博物馆,从7月14日举办到8月26日;吉布森为此写了一篇短篇小说《斯金纳的房间》,设定在日益衰败的旧金山,旧金山-奥克兰海湾大桥关闭后被无家可归者占用,这一设定后在《桥梁三部曲》中被详细描写。[111]这一设定启发了由建筑师冯明(音译,Ming Fung)和克雷格·霍杰茨(Craig Hodgetts)创作的展项,设想在未来的旧金山,富人住在高科技、太阳供能的塔楼里,俯瞰衰朽的城市、破败的大桥的情景。[112]这一展项还包括在显示器上显示吉布森探讨未来,朗读《斯金纳的房间》片段的画面。[88]《纽约时报》称赞这次展会为“过去十年内由我国博物馆发起的一次旨趣最高远的,也是最值得称道的,阐释建筑和城市两个领域的努力”,而又评价冯和霍杰茨受吉布森小说影响的展项道:“一件强有力,但悲伤而不无犬儒主义的作品”。[112]这部小说后稍作修改,一年后刊登于《Omni》杂志。[113]

吉布森的一部特受好评的作品就是1992年的《阿格里帕(死者之书)》,一首三百行的电子自述诗,是吉布森与丹尼斯·阿什鲍和发行人小凯文·贝戈斯(Kevin Begos, Jr.)合作的。[114]这篇文章聚焦于记忆(标题中的“阿格里帕”就是一本相册的名字)超脱于尘世的特性,原本录入在一张3.5寸软盘中,[115]附在一本艺术家书中发行。[116]这本书的内容是阿什鲍作的蚀刻画,本来计划做成光照下逐渐消失的效果,结果未能实现。[117]吉布森还提到,阿什鲍的设计“后来逐渐发展到包括了一个自我吞噬的软盘,要实现的效果是只显示文字一次,然后就自己把自己吃了。”[118]与五花八门的说法不同的是,这部作品所用的软盘从没有被“黑”(“hacked”)进去过:在网上广为流传的诗歌片段,都是从1992年12月在曼哈顿的一场展示了诗歌内容的公开展览上,通过暗中录下的磁带传播开的:这盘磁带的内容在展览后的第二天,就被上传到MindVox布告板上,自此诗歌开始在互联网上广泛传播。[119]

自1992年首发以来,《阿格里帕》中的秘密隐藏了二十年。很多人都尝试着破解代码、破译代码,但程序的源码很早就散佚了。艾伦·刘(音译,Alan Liu)率领团队建立了网站阿格里帕文件(The Agrippa Files)[120],广泛收集有助于破解《阿格里帕》代码的工具和资源。他们与马里兰人文技术研究所的马修·柯申鲍姆(Matthew Kirschenbaum)、数字法医学实验室(Digital Forensics Lab)、多伦多大学密码学博士生奎因·杜邦(Quinn DuPont)展开合作,向密码学家求助,创立了“破解《阿格里帕》代码挑战”(Cracking the Agrippa Code: The Challenge),开出奖品悬赏破解这段加密诗歌的参与者。[121]2012年6月末,代码被罗伯特·萧(音译,Robert Xiao)成功破解。[122]

吉布森零散地在报刊上发表过一些非虚构文章。他偶尔在《连线》杂志上刊登几篇长文,为《纽约时报》写过几篇社论对页版,也曾给《观察家报》、《噪声瘾》杂志、《纽约时报杂志》、《滚石》杂志、《细节杂志》供过稿。吉布森首篇重要的非虚构作品《有死刑的迪斯尼乐园》引起了评论界的热烈反响。[123][124]2003年1月起,吉布森开始创作博客,就他对他本人当时的新作小说《模式识别》的反应提供“窥视般的见解”;但同年9月,吉布森就因为担心可能影响创作,不再更新博客了。[125][126]

2004年10月,吉布森重新开始创作博客,在创作《幽灵山村》时,时常不按顺序地从小说中节选片段发布在博客上,在创作《零历史》时亦然,只是不如先前频繁。[127]到2009年7月,吉布森开始频繁在推特上用笔名“GreatDismal”发表微博,而博客基本弃置了。[128]2012年,吉布森发表了一部非虚构作品集,题为《不信那一味》。[129]

影响与评价

吉布森的行文为诸多学者所研究。2011年,一本研究吉布森行文的专著《威廉·吉布森文学导读》出版。[130]吉布森以影响力之巨,在1999年,被《卫报》记者史蒂芬·普尔称为“近二十年最重要的小说家”;[53]澳大利亚《悉尼先驱晨报》称其为赛博朋克的“黑暗先知”。[67]吉布森首部获得业界认可的作品,是其长篇小说处女作《神经漫游者》,史无前例地获得了三大科幻小说奖(即星云奖、菲利普·K·迪克纪念奖、雨果奖),《邮政卫报》就此形容道:“这就像是同一年获得了科幻小说界的龚古尔、布克、普利策一样。”[51]在科幻圈子外,《神经漫游者》作为“对1980年代末时的生活的一种唤起”所得到的业界和大众关注,同样也是史无前例的。[131]而《观察家报》注意到,“《纽约时报》过了十年”才开始提及这部小说。[2]

吉布森的作品引起了世界各地的关注,受众不限于科幻爱好者。据劳拉·米勒所言,这是因为“读者发现,在(他)幻想的,时而径至于偏执的作品中折射出了对当代社会惊人的准确预言。”[132]这些作品经常被评论家带入后工业的语境中,据学者大卫·布兰德的说法,这种解读方式“构筑了一个对大型技术-社会关系的反映”,也是一种叙事化的后现代消费文化。[133][134]评论家称赞其对晚期资本主义的描绘,[133]和“对客观性,人类意识和由于技术而开始变得有问题的行为的重述”。[134]塔蒂亚妮·拉帕齐库(Tatiani Rapatzikou) 在 《文学百科全书》中,将吉布森称为“北美洲最受好评的科幻作家之一”。[3]

威廉吉布森——让我们变酷了的那个人。

赛博朋克作家理查德·K·摩根[135]

在《文学百科全书》中,拉帕齐库称吉布森的早期作品“革新了”当时被普遍认为“不重要”的科幻文学,[3]而他作品中的后现代美学促进了科幻研究新角度的发展。[33]电影制作人玛丽安·特伦希(Marianne Trench)称,吉布森描绘的幻景“在真实世界中激起了火花”,史无前例地“决定了人们如何思考和谈论”科幻文学。[136]1984年《神经漫游者》的出版迎合了文化潮流,[33]拉里·麦卡菲里因此认为,吉布森实际上开启了赛博朋克运动,[10]小伊什特万·奇切里-罗内(Istvan Csicsery Ronay Jr.)则称吉布森是“使整个运动看起来新颖、超凡的那一位新颖、超凡的作家。”[137]:185[b]吉布森的作品,不仅是赛博朋克和蒸汽朋克的核心作品,更被太空历史学家德韦恩·A·戴誉为太空背景科幻小说(又名“太阳科幻”,"solar sci-fi")最优秀的代表作,并称其为“可能是(太阳科幻小说中)唯一超越了单纯的幻想,而发人深省的作品”。[138]

据《观察家报》称,吉布森的早期小说“被新生的一代Slacker和黑客发现,用作了一种人生指南。”[2]他的小说使“赛博空间”、“上网冲浪”、“ICE”、“脑后插管”、“神经植入物”等词成为流行语,并推广了网络意识(net consciousness)、虚拟交互(virtual interaction)和“矩阵”("the matrix")等概念。[141]吉布森在1982年出版的《整垮铬萝米》首创了“赛博空间”一词,[c][142]意指计算机网络构成的“大型自愿幻觉”。[143]艺术家戴克·布莱尔评论道,吉布森“简练而生动的用词所展现的是围绕着技术的情绪,而不是(技术的)机制。”[144]吉布森的作品对一些流行音乐家也造成了影响:在音乐作品中受他小说影响的,有斯图尔特·哈姆[d]、比利·爱多尔[e]、沃伦·泽文[f]、Deltron 3030[148]、Straylight Run(乐队名称即出自《神经漫游者》)[149]、音速青春[150]等。

U2乐队的专辑《Zooropa》受《神经漫游者》的影响很深[42],又为《神经漫游者》有声书版配乐,[42]还在为吉布森作传的纪录片《威廉·吉布森的旅行》中出镜[7]。吉布森也投桃报李,2009年8月作文点评其晕眩国度巡回演唱会,刊载于《连线》杂志。[151]Zeromancer乐队也得名于《神经漫游者》。[152]

1999年上映的电影《黑客帝国》从标题("The Matrix")到角色再到故事元素,均受《蔓生三部曲》的启发。[153]其中,角色尼欧和崔妮蒂分别类似《零伯爵》中的波比·纽马克和《约翰尼的记忆》及《神经漫游者》中的莫莉·米利安斯。[97]而崔妮蒂和《零伯爵》的主角透纳学习开直升飞机时一样,直接把教程下载到脑中;此外,《神经漫游者》和《黑客帝国》的情节都涉及力图摆脱人类控制的人工智能。[97]影评界还注意到,《黑客帝国》的摄影和基调也与《神经漫游者》十分相似。[154]吉布森本人最初在观影之后,对《黑客帝国》未予置评,[7]而后来则称其为“‘赛博朋克’中的极品”。[155]2008年,吉布森获颁发西门菲莎大学和卡罗来纳海岸大学的荣誉博士学位,[156]同年被选入科幻奇幻名人堂,由与吉布森有合作的好友杰克·沃马克致辞。[157]

总结

视角

早在早期互联网在1980年代初出现之前,吉布森就已在《神经漫游者》中用“矩阵”("matrix")一词来形容互联网的形象。[160][161][162]这意味着吉布森在万维网出现多年以前,就设想了一种环球通讯网络,描绘出了信息时代前景;[39][163]虽然,类似的观念此前就已有人提出,其中也包括一些科幻作家。[g][b]在创作《整垮铬萝米》时,吉布森“产生了一种直觉,感觉(互联网)会改变一切,就像汽车普及造成的大改观一样。”[7]1995年,吉布森提出,互联网的出现,演变和发展这一过程是“本世纪内人类成就中史无前例的一个,也是最有趣的一个”,作为一种新文明的出现,其重要性堪与城市的出现相类;[87]2000年,又预测互联网会导致民族国家的消亡。[7]

观察家注意到,吉布森对网络发展造成的影响,已不止于预测;他被公认为远在主流社会认识互联网之前,就“建立了互联网时代的图像志”。[13]吉布森在《神经漫游者》中提出了“真人傀儡”这一概念;虚拟性交这一现象,也被认为是他首创的:他本人并未参与这种行为,而是首创了其概念。[167]为桌面环境创作电子艺术设计的先驱艺术家,自认其设计受到了吉布森的启发;[168]艺术方面,吉布森还获帕森斯设计学院颁发荣誉博士学位。[169]史蒂芬·普尔称,吉布森的《蔓生三部曲》“为日后在现实中爆炸性发展的电子游戏和互联网这些虚拟环境奠定了观念上的基础”。[53]吉布森的合作者杰克·沃马克在《神经漫游者》2000年再版后记中提出,吉布森对赛博空间的设想有可能经由《神经漫游者》在1984年的初版推动了互联网(特别是万维网)未来的发展,就此设问道:“会不会有这样一种可能,把某个事物写下来,实际上就是促成了它?”[170]

研究吉布森的学者塔蒂亚妮·格·拉帕齐库(Tatiani G. Rapatzikou)在《威廉·吉布森小说中的哥特主题》中就赛博空间主题的起源评论道:

吉布森描绘的这种从终端综摄一切的意象中产生、体现于他笔下的赛博空间矩阵中的视觉效果,是受他看到几个十几岁的年轻人在游戏厅玩电子游戏的经历启发而得到的:玩家紧张的姿势,游戏对终端空间写实的投射——如同在屏幕后存在一个真实的空间一样——都显示出这种对实相界的体现操控了实相界自身。[171]

吉布森被认为是为数不多探索了信息时代对城市社会空间构造未来发展的潜在影响的几位观察家之一。[172]吉布森对此的预见招致了一些批评:如马克·佩斯,尽管承认本人深受吉布森这些预见的影响,并认为“没有其他作家(如吉布森般)如此雄辩地在情感上影响了黑客社群”,[173]却摒弃了它们,斥其为“对暴力和脱离肉体的青春期幻想”。[174]

小说《模式识别》的剧情,围绕着一系列匿名发布、散布于互联网各处的电影片段展开。书中人物在各个网站上,对制片者的身份、动机、制影手法、灵感来源进行推测,这与日后2006年lonelygirl15这一系列影片引起的互联网现象暗合;吉布森本人后来否认自己的作品对lonelygirl15产生过影响。[175][176]吉布森对后来大行其道的真人秀电视节目这一社会现象也作了正确的预测[22]:如《虚拟之光》中就描写了一个以《美国警察》为戏仿原型而加以夸张的真人秀节目。[177]

有预见性的作家这个说法我能接受。先知谈不上。有这么一个事,是在我1991年刚见到布鲁斯·斯特林那会儿,我当时就喜欢上他了。(原文如此) 我们先握了个手,然后他就说,“干咱们这行简直太棒了!咱们就四处忽悠人去,然后咱们还能挣着钱。咱们把这破玩意儿编出来,还他妈真有人信。”

——2008年3月,吉布森在ActuSf上的采访[69]

在1988年的一次采访中,吉布森被问到他作品中的BBS术语是否与他使用BBS的经验有关时,提到自己“在写《神经漫游者》的时候就没怎么碰过电脑”,而与有大量BBS使用者的科幻社群的成员比较熟悉;在作品中经常出现的电脑游戏,吉布森同样也没玩过。[178]吉布森写作《神经漫游者》,用的是一台1927年产的橄榄绿色爱马仕便携打字机,自述道:“就像是当年海明威出门的时候用的”。[51][178][178][h]1988年,吉布森改用Apple IIc电脑写作,软件上使用的则是AppleWorks;电脑附有调制解调器(吉布森自称“就没用过”)。然而,截至1996年接受采访时,吉布森出于担心与陌生人通信会使自己分心、无法专注写作,并没有注册电子邮箱。[87]而吉布森第一次访问互联网网页,则是在写作《伊朵儿》时,请网页开发者为他设立个人站点之后了:在看到网页之前,他本以为网页“应该跟我以前见过的电邮和讨论组这些东西差不多,更多地是纯文本;结果等我一看,当场就目瞪口呆了。”[179]2007年,在被问及用哪款电脑写作、有何电脑配件时,吉布森这样说道:“我就只有一台2005年产的PowerBook G4,1G内存,(还有一个)无线路由器,就这几样。我就是赶不上时髦,基本上是赶不上。实话实说,我对电脑本身从来兴趣就不大。我观察的不是电脑,我观察的是围着电脑转的人,看他们都干些什么。现在做这种观察越来越困难了,因为一切都是在‘围着电脑转’。”[56]

作品

注释

总结

视角

- 1992年7月16日,吉布森在《重启蒙娜丽莎》中的《作者后记》中写道:

我写《神经漫游者》时,用的是一台所谓“发条打字机”,就是朱利·迪恩在千叶城的办公室里的那种,你可能留意过的。那是一台爱马仕2000手动便携式打字机,是1930年代产的。它很耐用,又非常典雅,是E. PAILLARD & Cie S.A. YVERDON (SUISSE)这座工厂的产物。上覆有盖,比我现在用来写作的Macintosh SE/30稍轻,表面刷了一层奇特的绿黑相间的裂纹漆,大概是要让人想起会计用的账簿封皮的颜色。按键也是绿色的,赛璐珞制,上面字母和符号的字样则是金丝雀黄色的。(我有一次不小心把Shift键用点着的烟头蹭了一下,于是这种早期塑料就给我来了一个现身说法,充分证明了自己有多么易燃。)想当年,爱马仕2000打字机是全世界便携打字机里面数一数二的,价格也最昂贵。我手头的这台是我妻子继祖父的,他当初算是个记者,当时就用它来写文章,赞美罗伯特·彭斯的诗歌。我第一次用这台打字机,是上本科时用来写英语文学论文,之后我头几次试着写短篇小说,再然后到《神经漫游者》,都是用它写的;电脑是从来就没怎么真的用过。

参考文献

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads