热门问题

时间线

聊天

视角

平面工艺

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

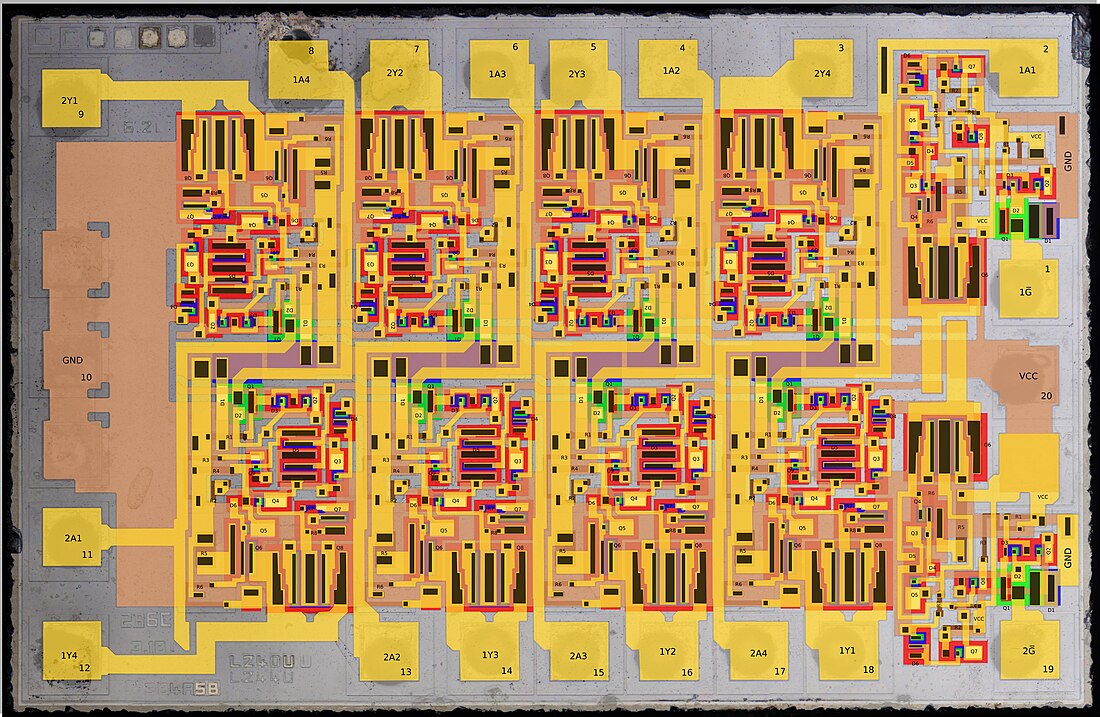

平面工艺是半导体产业中用于构建单个晶体管的各个组件,并将这些晶体管连接在一起的制造工艺。它是制造硅集成电路芯片的主要工艺,也是制造半导体器件时生成结的最常用方法。[1]该工艺利用表面钝化和热氧化方法。

概述

平面工艺的关键概念是将电路视为其二维投影(平面),从而可以使用诸如胶片底片等光刻冲洗概念来遮蔽曝光化学剂的投影。这允许在衬底(硅)上通过一系列曝光来形成二氧化硅(绝缘体)或掺杂区域(导体)。结合金属化技术,以及p–n结隔离和表面钝化的概念,可以在单个单晶硅晶棒切片(晶圆)上创建电路。

该工艺涉及二氧化硅(SiO2)氧化、SiO2蚀刻和热扩散等基本步骤。最后阶段是在整个晶圆上形成一层SiO2,蚀刻出与晶体管的接触通孔,并在氧化物层上沉积金属覆盖层,从而无需手工布线即可将晶体管连接在一起。

历史

1955年,在贝尔实验室,卡尔·弗罗施和Lincoln Derick偶然在硅晶圆上生长出一层二氧化硅,并观察到其具有表面钝化特性。[2][3]1957年,Frosch和Derick制造了首批二氧化硅场效应晶体管,这是第一种源极和漏极在表面相邻的晶体管,证明了二氧化硅表面钝化可以保护并绝缘硅晶圆。[4]

卡尔·弗罗施的技术重要性在贝尔实验室迅速得到认可。他们的成果以BTL备忘录的形式在实验室内部流传,并于1957年正式发表。在肖克利半导体实验室,威廉·肖克利于1956年12月向其高级员工(包括金·赫尔尼)分发了该论文的预印本。[5][6][7][8]后来,赫尔尼在一次会议上听取了阿塔拉关于基于贝尔实验室成果的钝化论文。[8]利用二氧化硅对硅表面的钝化效果,赫尔尼提出用二氧化硅层保护晶体管。[8]

赫尔尼在快捷半导体工作期间,于1959年首次为平面工艺申请了专利。[9][10]贝尔实验室的K. E. Daburlos和H. J. Patterson同时进行了类似研究,也在同一时期发展出与赫尔尼相似的工艺。[8]结合金属化(用于连接集成电路)和来自Kurt Lehovec的p–n结隔离概念,快捷半导体的研究人员得以在单个单晶硅晶锭(晶圆)上制造电路。

1959年,罗伯特·诺伊斯在赫尔尼工作基础上提出了集成电路的概念,在赫尔尼结构顶部增加了一层金属,用于连接同一硅片上的不同组件,如晶体管、电容器或电阻器。平面工艺为实现集成电路提供了强大手段,优于早期集成电路的构想。[11][12][13]

早期平面工艺版本使用来自汞蒸气灯的近紫外光进行光刻曝光。至2011年,小尺寸特征通常采用193 nm“深紫外”光刻技术。[14]至2022年,艾司摩尔的NXE平台在极紫外光刻(13.5 nm)中使用锡基等离子体光源。

相关

参考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads