热门问题

时间线

聊天

视角

庄园 (日本)

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

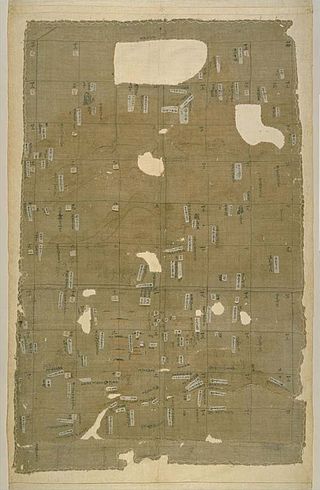

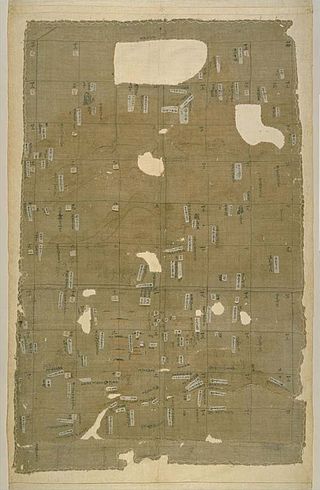

庄园(日语:荘園/しょうえん Shōen ?)在古代日本是指由贵族、大寺院、神社所占有,具有经济效益的领地。庄园制度的出现,在政治上削弱了天皇和朝廷的中央集权。在经济上促进了古代日本各地区的发展。

形成

天皇和朝廷,分别于723年和743年,颁布了鼓励开垦耕地的《垦田永年私财法》。756年,为了减轻农民的生活压力,朝廷将农民的杂徭时间减半,并免除当年的调、庸。因此,农民的生活环境得到改善,于是有更大动力从事耕作。然而,这些原为改善农民生活的新政策,最大得益者并非农民,而是贵族、大寺院和神社。这些集团掌握著政治权力以及社会财富。在开辟土地的事业上,他们占有主要的农业生产工具,包括镐、镰等。政策给予这些利益集团更多机会扩大自己的地方势力,让他们借机大肆圈占荒地和山林野地,并驱使农民进行大规模的开垦。这些利益集团往往在新开辟的土地中建立住宅和仓库,私家庄园由此而形成,不断为庄园主提供收入。庄园主为了进一步增强实力,于是采用强买或霸占等方式,肆意侵吞周边的国有土地,以及原属农民的土地[1]。

兴盛

开垦形成的庄园称为自垦地系庄园,由庄园主委派的庄官管理,生产者主要为庄园主自家的奴婢、负债的农民和逃亡而来的外地农民,后来变为庄民,提供实物地租和杂役,不经许可不可迁移或改行。庄园最初要向政府输租,但在9世纪末以后逐渐免除交租和摆脱政府控制,称为不输不入权。为此,部分豪族将领地献予当地贵族或是寺社,借此变为庄园主,奉宗主为领家;领家再将庄园献给中央的权势贵族,奉之为本家。此类庄园称为寄进地系庄园。由于进献盛行,日本至12世纪末已是庄园遍布,庄园主几乎成为封建主,而内部由于层层进献又形成封建等级制度[2][3]。

在平安时代后期,日本田地分为由封建主层层控制的庄园与仍受朝廷管理的公领,因此土地制度称为庄园公领制。庄园和公领实际上由庄园主或国衙任命的有力农民--田堵经营,由于班田制破坏,直接向人民收取租庸调的税收制度无法实施,因此在公领土地,国衙将公领编为名田,向田堵收取年贡,称为负名,之后庄园也仿效该做法收取田租。

Remove ads

瓦解

武家政权时代,日本商品经济得到发展,庄园自给自足的经济模式受到冲击,趋于瓦解;武家政权先后下达多条政令遏制庄园主权力[4]。1582年,丰臣秀吉为征服日本各地而推行太阁检地,整理以前复杂的土地拥有权,更新土地制度。日本庄园制度被完全消除[2]。

参见

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads