热门问题

时间线

聊天

视角

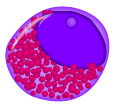

早幼粒细胞

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

早幼粒细胞是粒细胞中的前体细胞,由原始粒细胞发育而来,并进一步发育为中幼粒细胞。早幼粒细胞的直径约为12至20微米。其细胞核大小与原始粒细胞相近,但细胞质更为丰富[1]。与原始粒细胞相比,早幼粒细胞的核仁不太明显,染色质更为粗糙且成团块状[1]。细胞质呈嗜碱性,含有初级的红/紫色颗粒[2]。

分化

早幼粒细胞从造血干细胞的分化过程受到多种生长因子、细胞因子和转录因子的调控,这些因子确保了白细胞的平衡生成,以维持正常的免疫功能[3]。早幼粒细胞在造血过程中扮演着关键角色,是发育为成熟粒细胞不可或缺的中继细胞(见其他图片一章节中的造血图像)。该过程涉及增殖、分化和成熟等一系列步骤[4]。

功能

早幼粒细胞的功能与其分化为成熟粒细胞密切相关,成熟粒细胞包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。[来源请求][需要引用]这些功能对于先天免疫和宿主防御机制至关重要,包括吞噬作用、炎症反应和免疫监视。

临床意义

早幼粒细胞发育或功能的异常可能导致多种血液系统疾病,包括急性早幼粒细胞白血病、骨髓增生异常综合征以及感染/炎症性疾病[5]。

急性早幼粒细胞白血病(APL)是一种亚型急性骨髓性白血病,以骨髓中异常、粗糙且密集颗粒化的早幼粒细胞积聚为特征[6]。早幼粒细胞过度增殖,占骨髓中髓系细胞的至少30%,导致血细胞(包括白细胞、红细胞和血小板)的耗竭[7][8]。这种变异也被称为粗颗粒型急性早幼粒细胞白血病,因为粗颗粒型早幼粒细胞的特点是细胞质中密集的嗜天青颗粒聚集[来源请求]。 急性早幼粒细胞白血病通常与特定的染色体易位相关,涉及17号染色体上的视黄酸受体α(RARα)基因和15号染色体上的早幼粒细胞白血病基因[9]。

在一种较为少见的,被称为细颗粒型急性早幼粒细胞白血病变体中,患者除了异常早幼粒细胞过度积聚外,还表现为白细胞增多。细颗粒型急性早幼粒细胞白血病中的细胞核形态不规则,颗粒比典型的高颗粒型急性早幼粒细胞白血病更为细小[10]。

急性早幼粒细胞白血病的治疗分为诱导、巩固和维持阶段三个阶段。诱导阶段旨在通过减少白血病细胞数量使缓解急性早幼粒细胞白血病病情,持续时间约为两个月。这一阶段涉及全反式维甲酸(ATRA)与三氧化二砷(ATO)、化疗,或化疗加三氧化二砷的联合使用。巩固阶段的目的是维持患者的缓解状态并清除任何残留的白血病细胞。这一阶段持续数月,采用全反式维甲酸联合三氧化二砷、全反式维甲酸联合化疗,或单独化疗的治疗方式。最后一个阶段是维持阶段,使用较低剂量的药物以降低患者复发的风险,持续时间约为一年[11]。

骨髓增生异常综合征(MDS)是一组以骨髓造血功能低下或骨髓中某些髓系细胞发育异常为特征的疾病。早幼粒细胞成熟异常可能参与了骨髓增生异常综合征的发病机制及其相关并发症的形成[12]。这些相关并发症可能包括贫血、反复感染、过度出血以及骨髓/血细胞癌变(白血病)风险增加[13]。目前骨髓增生异常综合征的治疗尚无根治方法,仅能通过输血、药物治疗和骨髓移植等方式延缓疾病进展。

早幼粒细胞及其衍生物的评估是诊断各种血液学疾病的重要组成部分。常用于评估早幼粒细胞异常的实验室检查包括全血细胞计数(CBC)、外周血涂片的形态学评估、流式细胞术和细胞遗传学分析,包括骨髓穿刺活检。 [14]

其他图片

-

急性早幼粒细胞白血病患者的骨髓涂片显示,存在特征性的异常早幼粒细胞。

-

造血过程

-

嗜碱性早幼粒细胞

-

嗜酸性早幼粒细胞

-

中性粒细胞

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads