热门问题

时间线

聊天

视角

气候变化与食品安全

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

气候变化与食品安全之间有著紧密联系。随著全球气温的上升和天气模式的改变,气候变化对人类社会的各个方面都产生了深远的影响。其中,食物安全问题尤为突出。气候变化通过影响农业生产、水资源分布、动植物疾病的传播和渔业生态系统等多种途径,对全球食物供应构成了重大威胁。

气候变化概况

人类活动对气候变化产生了显著影响,引发了大气层、海洋、生物圈和冰冻圈的广泛变化。其中一些变化不仅在前所未有的规模上发生,而且预计在数百年至数千年内将是不可逆转的,特别是在对海洋、全球海平面上升和冰盖融化的影响方面[1]。据报导,全球变暖影响了世界上约80%的陆地面积,这些地区居住著大约85%的人口[2]。

根据各国最近提交的国家气候行动计划,预计到本世纪末,全球变暖将超过2.7°C[1][3][4]。就限制人为引起的全球变暖需要大幅减少温室气体排放的问题,政府间气候变化专门委员会第六次评估报告(2021年)指出,除非采取深远措施来实现全球经济的去碳化,否则达成《巴黎协定》将全球变暖限制在1.5°C的目标将极其困难[1]。在最近的《联合国气候变化框架公约》第26届联合国气候变化大会上,103个国家历史性签署《全球甲烷承诺》,承诺减少甲烷排放[5]。

对食物供应的影响

气候变化导致的极端天气事件,如干旱、洪水和暴风雨,对农业生产造成了严重的破坏。这些天气事件不仅减少了农作物的产量,还可能导致土地的长期退化。例如,干旱可以使土壤变得贫瘠,从而影响未来的农业生产力。根据一项研究,干旱对玉米和小麦产量的影响尤其显著,这些作物在全球粮食供应中占有重要地位[6]。

此外,气候变化还影响了农作物的生长季节和生长周期。随著气温的升高,某些地区的生长季节变得更长,而其他地区的生长季节则可能缩短。这些变化会影响农作物的生长和成熟时间,从而影响收获量和品质。例如,在美国中西部地区,气温升高导致玉米生长季节提前,但也增加了极端高温事件的风险,进而影响玉米的产量和品质[7]。

在热带和亚热带地区,气候变化导致的降水模式改变亦对农业生产造成了重大影响。这些地区更容易遭受降水量的极端变化,从而影响农作物的水分供应。例如,在印度,季风雨季的变化已经导致农作物的种植和收获时间的调整[8]。这些变化不仅影响农作物的生长状况,还影响农民的生计和粮食供应的稳定性。

气候变化还影响了全球的水资源分布。由于气候变暖,冰川融化和降水模式的改变导致某些地区水资源短缺。这对依赖灌溉的农业区域是个巨大的挑战。水资源的短缺会直接影响到农作物的生长,从而影响食物的供应。例如,气候变化导致的冰川退缩已经影响到亚洲和南美洲的灌溉农业,这些地区依赖于冰川融水进行灌溉[9]。

此外,降水模式的改变也会对水资源的可用性产生影响。某些地区的降水量可能增加,而其他地区则可能减少。例如,气候变化导致的降水增加可能会引发更频繁和更严重的洪水,这不仅会破坏农田,还会污染水源,使其不适合灌溉和饮用[10]。

在一些地区,水资源的短缺已经导致农业生产的下降。例如,在非洲撒哈拉以南地区,降水量减少和干旱频发导致粮食产量明显下降[11]。这些地区的农民不得不寻找替代的水源或改变种植结构,以应对水资源的短缺。

随著气候变化,病虫害的分布范围和发病率也在变化。温度和湿度的变化可能促进某些病原体和害虫的繁殖,从而对农作物和牲畜造成更大的威胁。这些疾病和害虫的爆发会进一步威胁到食物安全。例如,研究显示,气候变化增加了马铃薯晚疫病的风险,这是一种对全球粮食生产构成重大威胁的病害[13]。

此外,气候变化还会影响动物疾病的传播。例如,随著气温的升高,一些热带病原体和寄生虫可能扩散到更高纬度地区,影响当地的牲畜健康。例如,蓝舌病是一种由蚊子传播的病毒性疾病,对牲畜尤其是绵羊具有致命威胁。研究表明,随著气候变暖,这种疾病的传播范围已经从热带地区扩展到温带地区[14]。

在农业方面,气候变化也促进了病害的传播。例如,亚洲水稻主产区的温暖湿润气候条件促进了稻瘟病的传播,这种病害对水稻产量的影响巨大[15]。这些变化不仅影响到农作物的产量,还影响到农民的收入和生活质量。

Remove ads

气候变化不仅影响陆地上的农业生产,还对海洋生态系统和渔业造成了影响。海洋温度的上升和酸化对鱼类的生长和繁殖产生了负面影响,导致渔获量的减少。此外,海平面上升和极端天气事件也影响了沿海渔业社区的生计。根据一项研究,气候变化对珊瑚礁生态系统的破坏特别严重,这些生态系统是许多商业鱼类的栖息地[17]。

此外,海洋温度的升高对渔业资源的分布也产生了影响。随著海洋温度升高,一些鱼类物种开始向更高纬度迁徙,寻找适宜的生存环境。这不仅影响了当地渔业的捕捞量,还可能引发国际间的渔业资源争端。例如,北大西洋的鲭鱼和鳕鱼已经开始向北迁徙,这对依赖这些鱼类的国家造成了巨大影响[18]。

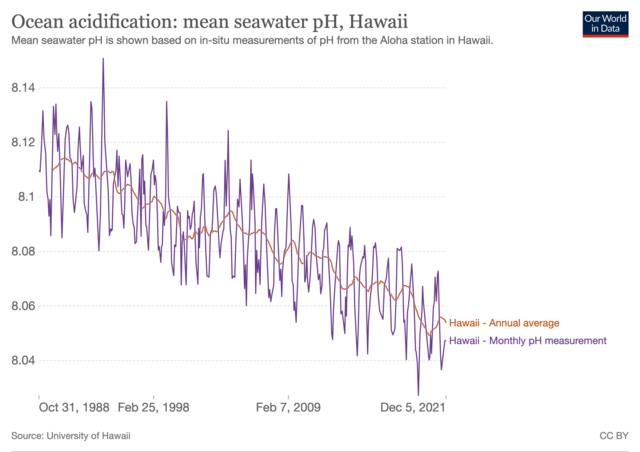

气候变化还导致了海洋酸化,这对海洋生态系统和渔业资源造成了重大的影响。海洋酸化是由于大气中的二氧化碳溶解在海水中形成碳酸,进而降低了海水的pH值。这一过程对海洋中的许多生物,特别是那些依赖钙化作用形成外壳和骨骼的生物,如珊瑚、贝类和某些浮游生物,构成了威胁。随著这些生物的数量减少,整个海洋食物链也受到影响,最终影响到依赖这些资源的渔业[19]。

Remove ads

气候变化对食物安全的影响不仅限于生态和环境层面,还延伸到社会和经济层面。随著农业和渔业生产的下降,食物价格上升,低收入人群和发展中国家受到的影响尤为严重。例如,2007-08年全球粮食价格危机部分原因就是由于气候变化引起的粮食减产,导致全球粮食价格大幅上涨,进而引发了多国的社会动荡和政治不稳定[20]。

此外,气候变化对农业和渔业的影响还会导致大量农民和渔民失业,进一步加剧贫困和社会不稳定。例如,在非洲和亚洲的许多地区,农业是主要的经济活动和收入来源,气候变化导致的农业减产直接影响这些地区的经济和生活质量。研究表明,气候变化可能会使撒哈拉以南非洲地区的农业收入减少高达90%[21]。

对食物安全的影响

气候变化对食物安全的影响甚广,包括食源性病原体和寄生虫、霉菌毒素、有害藻华、环境污染物及食物链中的化学残留等方面。。根据估计,大约 14% 的生产的食物在进入零售层面或消费者之前的生产阶段即已损失[22]。这一巨大损失的一部分是由于各种食品污染问题,而气候变化通过提供适合食源性危害发生和传播的条件,可以加剧食品损失。

气候变化通过多种途径影响食源性病原体和寄生虫的传播和生存。温度上升和降水量的增加可以促进病原体的繁殖和扩散。例如,高温条件下,沙门氏菌等细菌的生长速度会显著增加[23]。此外,降水的增多会增加水源污染的风险,从而加剧食源性寄生虫感染的发生[24]。在一些地区,气候变化已经导致霍乱等水源性疾病的发病率上升[25]。例如,2010年海地的霍乱爆发便与气候变化和极端天气事件密切相关。当年,由于强烈的地震和随后的降雨,水源污染加剧,导致霍乱快速蔓延,造成数万人感染[26]。此外,气候变化还可能影响食源性病毒如诺如病毒的传播,因为这些病毒在温暖的水体中更为活跃,并且暴雨和洪水事件会增加病毒污染食物和水的机会[27]。这些变化对公共卫生构成了严重挑战,特别是在基础设施薄弱的地区。

霉菌毒素是由一些特定的霉菌在食品和饲料中生产的有毒化合物,对人类和动物健康具有严重威胁。气候变化,特别是温度和湿度的变化,对霉菌毒素的产生有显著影响。例如,高温和高湿条件有助于黄曲霉毒素的生成,而这些毒素会污染谷物、坚果和其他食品[28]。在非洲和亚洲的部分地区,黄曲霉毒素污染已经成为一个严重的公共卫生问题,导致肝癌和其他疾病的发病率上升[29]。例如,在肯尼亚和尼日利亚,黄曲霉毒素污染的谷物导致大量的肝癌病例[30]。此外,气候变化还会影响其他霉菌毒素的生成,如赭曲霉毒素和伏马毒素,这些毒素同样对健康有害[31]。例如,赭曲霉毒素污染的咖啡和葡萄酒在欧洲和北美洲也引发了多起健康事件[32]。这些霉菌毒素不仅影响人类健康,还会对农业经济造成重大损失。

有害藻华是由某些藻类的过度繁殖引起的,这些藻类可以产生有毒物质,污染水体并影响水生生物和人类健康。气候变化导致的水温升高和营养物质的增加,都促进了有害藻华的发生和扩散[33]。这些藻华可以产生多种毒素,如麻痹性贝类毒素和神经性贝类毒素,对人类健康具有严重威胁[34]。例如,在美国,有害藻华已经导致多次严重的公共健康事件,造成大量经济损失[35]。例如,佛罗里达州的红潮事件每年造成数百万美元的经济损失,并且对旅游业和渔业产生巨大影响[36]。另外,有害藻华还会破坏渔业和水产养殖,进一步威胁食物安全和生计[37]。在中国,蓝藻引起的湖泊污染事件频发,特别是在太湖,蓝藻爆发导致大规模的水质污染和供水危机[38]。这些事件不仅影响了水生生物的生存,还对当地居民的健康和生活质量造成了严重影响。

气候变化还影响了环境污染物在食物链中的分布和残留。例如,极端天气事件(如洪水和干旱)会导致土壤和水源中的重金属、农药和其他有害化学物质的浓度变化,从而影响植物和动物的吸收和积累[39]。例如,洪水可以将农田中的农药冲入河流和湖泊,污染水源并影响水生生物[40]。在美国密西西比河流域,洪水事件已经多次将工业污染物和农业化学品冲入河流,导致水质恶化和水生生物死亡[41]。干旱则会使污染物浓缩,增加其在农作物中的残留风险[42]。例如,在印度,长期干旱导致土壤中的重金属浓度上升,这些重金属通过作物进入食物链,对当地居民的健康造成威胁[43]。此外,气候变化还会加剧农药残留问题。高温和干旱条件下,农药的降解速度减慢,导致其在作物中的残留量增加[44]。例如,在巴西,极端高温导致咖啡和水果中的农药残留量显著上升,影响了食品安全[45]。

这些化学残留可能通过食物链积累,最终影响人类健康。例如,鱼类通过摄食被污染的浮游生物和小型水生生物积累重金属,这些重金属又会通过食物链传递给人类[46]。在中国的某些地区,鱼类中的汞含量已经达到危险水平,对当地居民的健康构成了威胁[47]。这些污染物的影响范围广泛,从农田到水体,再到最终的消费者,形成了一个复杂的污染传递链。

应对措施

为了应对气候变化对食物安全带来的挑战,国际社会需要采取一系列综合措施。首先,改良农业技术是关键。例如,耐旱和耐盐作物品种的研发和推广可以帮助农民在极端天气条件下保持稳定的粮食产量[49]。

其次,加强水资源管理也是重要措施之一。这包括改进灌溉技术,提高水资源的利用效率,并建立有效的水资源分配机制,以确保农业用水的稳定供应。例如,滴灌技术和精准灌溉技术的应用可以显著提高水资源利用效率,减少水资源浪费[50]。

此外,加强病虫害防控也是应对气候变化的重要措施。这包括发展和推广综合病虫害管理 技术,减少化学农药的使用,并提高农作物的抗病能力。例如,生物防治技术的应用可以有效控制害虫和病原体,减少对环境的污染[51]。

最后,制定可持续的渔业管理政策也是必不可少的。这包括建立渔业资源的可持续利用机制,加强渔业资源的监测和管理,并保护海洋生态系统。例如,通过实施捕捞配额制度和建立海洋保护区,可以有效保护渔业资源,确保其可持续利用[52]。

气候变化对全球食物安全的影响是多方面的,从农业生产到水资源,再到动植物疾病和渔业,无一不受到影响。这些影响不仅威胁到全球粮食供应的稳定,也对社会经济发展和人类福祉构成了重大挑战。为了应对这些挑战,国际社会需要加强合作,采取综合措施来减缓气候变化并适应其影响,以确保全球食物供应的稳定和安全[53]。

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads